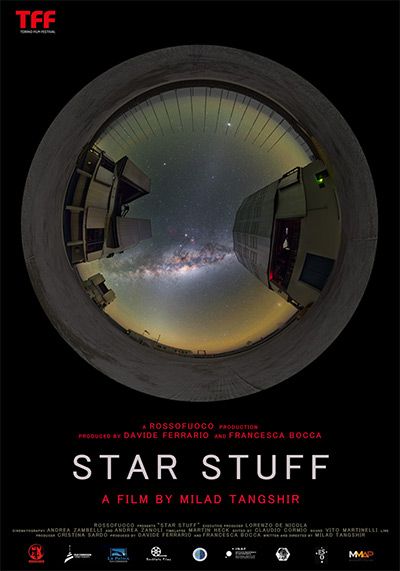

Infini.to – Planetario di Torino ospita venerdì 10 settembre, la proiezione del Film documentario Star Stuff di Milad Tangshir all’interno della sala Planetario, uno degli appuntamenti del Festival TUTTO IL MONDO È PAESE che quest’anno diventa… ON DEMAND.

Prima della proiezione del film sarà possibile visitare liberamente il Museo interattivo dell’Astronomia e dello Spazio.

Orari e biglietti

L’evento è replicato in due orari, alle 19 e alle 21.

Gruppo 1

Arrivo ore 19.00

Visita libera del Museo dalle 19.00 alle 19.45

Proiezione film documentario in Planetario alle 20.00

Gruppo 2

Arrivo ore 21.00

Visita libera del Museo dalle 21.00 alle 21.45

Proiezione film documentario in Planetario alle 22.00

Biglietti

L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati; per partecipare è necessario prendere il biglietto gratuito su Eventbrite.

GREEN PASS Per accedere a Infini.to è richiesta la Certificazione verde COVID-19. Maggiori informazioni

Tra cielo e terra, il documentario di Tangshir, prova allora a connettere l’universale con l’intimo, l’infinito con il circoscritto, il sogno con la realtà, in un equilibrio sensibile e sofisticato che prova a proiettarsi alla ricerca dell’essenza umana.

Cinema, musica, arte, fotografia, libri, cucina… Alcuni dei momenti proposti si ripeteranno durante l’estate in luoghi diversi, in una parcellizzazione del festival che combatte gli affollamenti per favorire l’incontro personale, quasi privato. Una rinascita dello sguardo, del discorso e del sorriso… dal vivo. Con il patrocinio ed il contributo del Comune di Pino Torinese, con il sostegno della Fondazione di Comunità del Chierese, in collaborazione con la Consulta Giovanile Pinese.

La “contraddizione” non s’addice all’arte? Certo che sì. E perché mai dovrebbe esserne esclusa? L’arte (ad ogni epoca e luogo appartenga) è infatti spesso “contraddizione”. Se per “contraddizione” intendiamo ricerca, accettazione dell’imprevisto, della magia che sottende a un segno piombato lì per caso o ancora sperimentazione, riflessione o ripensamento che ti fa barcollare per connetterti a nuove verità. Accettate, messe in posta con altre e precedenti intenzioni operative, fatte interagire per generare altro e altro ancora e altro ancora, quasi all’infinito.

La “contraddizione” non s’addice all’arte? Certo che sì. E perché mai dovrebbe esserne esclusa? L’arte (ad ogni epoca e luogo appartenga) è infatti spesso “contraddizione”. Se per “contraddizione” intendiamo ricerca, accettazione dell’imprevisto, della magia che sottende a un segno piombato lì per caso o ancora sperimentazione, riflessione o ripensamento che ti fa barcollare per connetterti a nuove verità. Accettate, messe in posta con altre e precedenti intenzioni operative, fatte interagire per generare altro e altro ancora e altro ancora, quasi all’infinito.  “principio di contraddizione”, per l’appunto “che l’arte può rivendicare per amore di bizzarria” nel dialogo contrapposto della “libertà contro la ragione”. Che ritroviamo, per iniziare, nell’immaginario di Flavio Favelli (Firenze, 1967), nelle sue improbabili composizioni architettoniche come nella sua capacità di tenere insieme la lontana tragicità di eventi storici insieme “all’apparente leggerezza delle pubblicità che li accompagnarono sulle pagine dei giornali”; o ancora, nelle suggestive e sotto traccia “Veroniche” di Luca Bertolo (Milano, 1968), così come nelle complesse, aggrovigliate ma anche lucide e perfette sculture in vetro di Diego Perrone (Asti, 1970). E che dire delle opere di Francesco Barocco (Susa, 1972) dov’è impossibile dire se i disegni impressi di nera grafite “siano il fondo oscuro da cui emerge il bianco della sua scultura o se siano le ombre a posarsi sul gesso per animarne il corpo in diverse presenze”? A chiudere la cinquina il ravennate Riccardo Baruzzi (Lugo, 1976) con le sue tele popolate di forme e figure che si incrociano, si sovrappongono, emergono e si inabissano, portandosi dietro lo strano presentimento di dissolversi e scomparire in un battito d’ali. Verità opposte. Il tutto e il contrario di tutto. Mondi chiari all’apparenza, ma suggestivi e poetici proprio nella loro non definizione e visionaria indeterminatezza.

“principio di contraddizione”, per l’appunto “che l’arte può rivendicare per amore di bizzarria” nel dialogo contrapposto della “libertà contro la ragione”. Che ritroviamo, per iniziare, nell’immaginario di Flavio Favelli (Firenze, 1967), nelle sue improbabili composizioni architettoniche come nella sua capacità di tenere insieme la lontana tragicità di eventi storici insieme “all’apparente leggerezza delle pubblicità che li accompagnarono sulle pagine dei giornali”; o ancora, nelle suggestive e sotto traccia “Veroniche” di Luca Bertolo (Milano, 1968), così come nelle complesse, aggrovigliate ma anche lucide e perfette sculture in vetro di Diego Perrone (Asti, 1970). E che dire delle opere di Francesco Barocco (Susa, 1972) dov’è impossibile dire se i disegni impressi di nera grafite “siano il fondo oscuro da cui emerge il bianco della sua scultura o se siano le ombre a posarsi sul gesso per animarne il corpo in diverse presenze”? A chiudere la cinquina il ravennate Riccardo Baruzzi (Lugo, 1976) con le sue tele popolate di forme e figure che si incrociano, si sovrappongono, emergono e si inabissano, portandosi dietro lo strano presentimento di dissolversi e scomparire in un battito d’ali. Verità opposte. Il tutto e il contrario di tutto. Mondi chiari all’apparenza, ma suggestivi e poetici proprio nella loro non definizione e visionaria indeterminatezza.

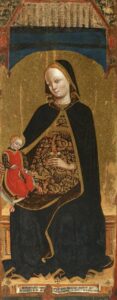

L’intera provincia piemontese è ricca di opere e testimonianze d’arte assolutamente preziose. Spesso ignorate. Spesso nascoste. Troppo spesso non “esibite” al grande pubblico. Un grave danno per l’immagine culturale di un territorio che andrebbe invece, sotto questo aspetto e con più attenzione, maggiomente valorizzato, anche per le indubbie ricadute economiche e turistiche legate oggi sempre più all’organizzazione di eventi espositivi capaci di attrarre visitatori e appassionati da ogni dove. Un plauso va dunque, in questo senso, alla “Fondazione Artea” di Caraglio, voluta nel 2016 dalla Regione Piemonte e oggi presieduta da Marco Galateri di Genola, il cui principale obiettivo è proprio quello di promuovere e valorizzare il patrimoni storico, artistico e culturale della provincia di Cuneo. Di qui il suo impegno nella realizzazione di una nuova mostra veramente “da lode”, sviluppata in collaborazione con Comune di Saluzzo, Fondazione Torino Musei, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il contributo della Fondazione CRC, Fondazione CRT, la partecipazione della Diocesi di Saluzzo, della Consulta BCE Piemonte, ed il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino, sponsor Sedamyl. D’obbligo ricordarli tutti, poiché solo una forte ed appassionata sinergia di lavoro può superare qualsivoglia ostacolo e produrre iniziative di così alto valore. Curata da Simone Baiocco (Conservatore Arti dal XIV al XVI secolo presso “Palazzo Madama” a Torino), la mostra s’intitola “Tesori del Marchesato di Saluzzo”, un tuffo nell’arte nella storia e nella cultura tra Medioevo e Rinascimento del Saluzzese, ed è ospitata, fino al prossimo 31 ottobre, in tre prestigiose sedi della città marchionale: il “Monastero della Stella”, il “Museo Civico Casa Cavassa” e “La Castiglia”.

L’intera provincia piemontese è ricca di opere e testimonianze d’arte assolutamente preziose. Spesso ignorate. Spesso nascoste. Troppo spesso non “esibite” al grande pubblico. Un grave danno per l’immagine culturale di un territorio che andrebbe invece, sotto questo aspetto e con più attenzione, maggiomente valorizzato, anche per le indubbie ricadute economiche e turistiche legate oggi sempre più all’organizzazione di eventi espositivi capaci di attrarre visitatori e appassionati da ogni dove. Un plauso va dunque, in questo senso, alla “Fondazione Artea” di Caraglio, voluta nel 2016 dalla Regione Piemonte e oggi presieduta da Marco Galateri di Genola, il cui principale obiettivo è proprio quello di promuovere e valorizzare il patrimoni storico, artistico e culturale della provincia di Cuneo. Di qui il suo impegno nella realizzazione di una nuova mostra veramente “da lode”, sviluppata in collaborazione con Comune di Saluzzo, Fondazione Torino Musei, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il contributo della Fondazione CRC, Fondazione CRT, la partecipazione della Diocesi di Saluzzo, della Consulta BCE Piemonte, ed il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino, sponsor Sedamyl. D’obbligo ricordarli tutti, poiché solo una forte ed appassionata sinergia di lavoro può superare qualsivoglia ostacolo e produrre iniziative di così alto valore. Curata da Simone Baiocco (Conservatore Arti dal XIV al XVI secolo presso “Palazzo Madama” a Torino), la mostra s’intitola “Tesori del Marchesato di Saluzzo”, un tuffo nell’arte nella storia e nella cultura tra Medioevo e Rinascimento del Saluzzese, ed è ospitata, fino al prossimo 31 ottobre, in tre prestigiose sedi della città marchionale: il “Monastero della Stella”, il “Museo Civico Casa Cavassa” e “La Castiglia”. O comunque da artisti del suo ambito. E ancora: la stupenda “Croce processionale” di anonimo orafo francese, secondo quarto del XVI secolo, in argento fuso, sbalzato e cesellato appartenente alla chiesa parrocchiale di Barge, accanto alla copia del “Roman du Chevalier Errant”, volume manoscritto, oggi custodito al Castello di Racconigi e alla “Natività” (1530-1535 ca.) del milanese, allievo di Leonardo da Vinci, Giovan Pietro Rizzoli, detto il Giampietrino, proveniente dalla Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Solo una minima parte delle meraviglie, dei “tesori” in mostra. “Con la parola ‘tesori’ – sottolinea Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura – si vuole certamente evidenziare la ricchezza e l’unicità delle opere per la prima volta qui esposte. Il Piemonte, regione dall’inestimabile patrimonio di storia, arte e cultura, custodisce nella pianura saluzzese e nelle valli del Monviso le preziose testimonianze del ricco e fiorente principato alpino che dal 1142 al 1548, sotto il governo della famiglia Del Vasto, seppe concepire opere straordinarie capaci di rappresentare il prestigio e la forza della dinastia aleramica. L’auspicio è che questa mostra sia l’inizio di un percorso di valorizzazione più ampio, collettivo e condiviso, che coinvolgerà l’intero territorio”.

O comunque da artisti del suo ambito. E ancora: la stupenda “Croce processionale” di anonimo orafo francese, secondo quarto del XVI secolo, in argento fuso, sbalzato e cesellato appartenente alla chiesa parrocchiale di Barge, accanto alla copia del “Roman du Chevalier Errant”, volume manoscritto, oggi custodito al Castello di Racconigi e alla “Natività” (1530-1535 ca.) del milanese, allievo di Leonardo da Vinci, Giovan Pietro Rizzoli, detto il Giampietrino, proveniente dalla Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Solo una minima parte delle meraviglie, dei “tesori” in mostra. “Con la parola ‘tesori’ – sottolinea Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura – si vuole certamente evidenziare la ricchezza e l’unicità delle opere per la prima volta qui esposte. Il Piemonte, regione dall’inestimabile patrimonio di storia, arte e cultura, custodisce nella pianura saluzzese e nelle valli del Monviso le preziose testimonianze del ricco e fiorente principato alpino che dal 1142 al 1548, sotto il governo della famiglia Del Vasto, seppe concepire opere straordinarie capaci di rappresentare il prestigio e la forza della dinastia aleramica. L’auspicio è che questa mostra sia l’inizio di un percorso di valorizzazione più ampio, collettivo e condiviso, che coinvolgerà l’intero territorio”.