Gli Appartamenti Reali abitati da Vittorio Emanuele II di Savoia e Rosa Vercellana, “la Bela Rosin”, contessa di Mirafiori e Fontanafredda, sono stati recentemente restaurati grazie ad un importante finanziamento pubblico ed al contributo di Compagnia di San Paolo.

Leggi l’articolo su piemonteitalia.eu:

https://www.piemonteitalia.eu/it/cultura/musei/appartamenti-reali-del-castello-de-la-mandria-0

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

Carla Madeira “Preludio” -Fazi Editore- euro 18,50

Il secondo romanzo della scrittrice brasiliana (nata a Belo Horizonte nel 1964) riprende i temi a lei più cari e mette a fuoco: gli abissi dell’animo umano, i sentimenti che possono diventare tenebra, la violenza fisica, psicologica e sessuale. Al centro della trama, il più ancestrale dei miti, che sconvolge una complicata famiglia disfunzionale.

Il preludio del titolo è l’annuncio della tragedia che seguirà. Vedina è una giovane madre tormentata e sta per compiere qualcosa di inaudito.

Ferma la macchina, costringe il figlio di 5 anni, Augusto, a scendere; poi, sgomma e riparte, abbandonandolo sul marciapiede. Fa poca strada e subito si pente dell’orribile gesto; torna indietro, ma del piccolo non c’è più traccia.

Ferma la macchina, costringe il figlio di 5 anni, Augusto, a scendere; poi, sgomma e riparte, abbandonandolo sul marciapiede. Fa poca strada e subito si pente dell’orribile gesto; torna indietro, ma del piccolo non c’è più traccia.

L’azione impulsiva è la disperata vendetta verso il marito Abel per tutta la sofferenza e la violenza che le infligge; per l’amore che le nega e che riversa, invece, esclusivamente sul piccolo Augusto.

Ma per capire meglio occorre partire dalle origini dell’inquietante Abel e dai suoi genitori.

Sono Antunes e Custódia. Lui ha una ferramenta, è alcolizzato (con un esempio familiare di alcolista fuori dagli schemi) e vuole una donna da amare.

Lei sogna di allontanarsi dalla famiglia bigotta che le va stretta, ma ne ha comunque assorbito i dictat.

E’ una fervente cattolica disgustata dal sesso. Mal sopporta questa pratica e la vive come un sacrificio obbligato, giusto-solo ai fini della procreazione.

Non esattamente un connubio perfetto!

Tanto più che appena Custódia partorisce due gemelli, estromette Antunes dal talamo nuziale, impone camere separate e bandisce per sempre i rapporti intimi, instaurando una dittatura “non negoziabile” di assoluta astinenza.

La vendetta di Antunes colpisce duro laddove fa più male, ovvero la religiosità della moglie.

All’anagrafe decide di registrare i pargoli con i nomi dei figli di Adamo ed Eva; nientemeno che Caino e Abele, protagonisti del primo fratricidio il cui sangue ha segnato la storia dell’umanità.

E’ così che si scatena una tempesta di odio e rancore destinata a logorare le vite di tutta la famiglia. Custodia non perdonerà mai più il marito e vivrà logorata dall’ossessione di tenere sempre uniti i gemelli. Li chiama Abel e Abelzinho, e cerca di elidere ogni differenza tra loro, per scongiurare il possibile ripetersi della tragedia.

Ma con l’ingresso nelle aule scolastiche si spezza la simbiosi con cui Custodia aveva cercato di proteggere i gemelli dai loro nomi maledetti, che ora vengono svelati.

Ed è così che inevitabilmente emergono lampanti le loro colossali differenze. Anzi, è più che evidente che Caim e Abel, seppure somaticamente identici, sono caratterialmente agli antipodi.

Caim primeggia in tutto: dallo studio allo sport, è popolare tra gli amici e ambita preda delle ragazze. Insomma, un vincente nato.

Di tutt’altra pasta è plasmato Abel: introverso, imperscrutabile, apatico, indifferente alla sequela di insuccessi scolastici e al vuoto di amicizie in cui si adagia. Per tutti è solo il fratello difettoso di Caim.

C’è una sola persona che gli accende l’anima, la compagna di scuola Veneza, per la quale gli divampa dentro -silenziosa e sconvolgente- una passione morbosa.

Peccato che la giovane, invece, si innamori perdutamente di Caim, al quale si legherà per la vita.

Abel vive il matrimonio del gemello, con la donna dei suoi sogni erotici, come un tormento perpetuo che gli segna l’esistenza.

Quando poi lui ripiega, sposando la migliore amica di Veneza, Vedina, su di lei sfoga tutta la sua violenza, insieme alla rabbia e al profondo malessere di vivere.

Fino a sviluppi inaspettati da non svelare anticipatamente.

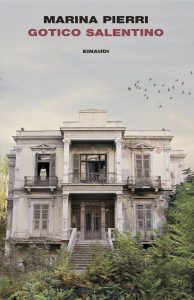

Marina Pierri “Gotico Salentino” -Einaudi- euro 17,50

E’ il primo romanzo di Marina Pierri -giornalista, saggista, esperta di narratologia, direttrice artistica del Festival delle Serie Tv di Milano- che in queste circa 200 pagine intreccia più tematiche.

Un palazzo infestato, atmosfere gotiche e fantasmi, il Salento, un mistero, la cura e l’amore per i genitori anziani, il patriarcato, il femminismo, indagini coadiuvate da aiutanti molto particolati.

Un palazzo infestato, atmosfere gotiche e fantasmi, il Salento, un mistero, la cura e l’amore per i genitori anziani, il patriarcato, il femminismo, indagini coadiuvate da aiutanti molto particolati.

Protagonista è Filomena, vive in quel di Milano; ex giornalista in via di trasformazione in scrittrice.

Cambio di programma doloroso quando il padre muore, lei si ritrova in bolletta e con un’eredità che pesa come un macigno: la Dimora Quarta.

E’ un enorme villa, nella Palude del Salento, che appartiene alla famiglia da generazioni.

Filomena lascia Milano alla volta della Puglia, con il progetto di trasformare l’avita magione in un Bed and Breakfast di alta gamma a pochi chilometri dal Mar Ionio.

Pensa in grande: ristrutturare la casa, renderla più funzionale, dotarla di almeno 10 camere da letto.

Ma c’è un problema e non è di quelli da poco. La dimora ha un aspetto parecchio inquietante; è infestata da un fantasma che Filomena stessa aveva visto quando aveva 6 anni e viveva tra quelle mura.

Era la “Malumbra” lo spettro rabbioso di un’oscura monaca; e l’averla incontrata aveva segnato la protagonista.

Anche perché da allora gli abitanti della zona la chiamavano “la striacaite li muerti”, ovvero “la bambina che vede i morti”.

Da allora: i suoi coetanei la evitavano, era emarginata, sempre sola, mentre gli adulti le chiedevano di comunicare con i loro cari trapassati.

Inoltre c’è un mistero che ha avvelenato la famiglia per anni ed ora Filomena cerca di risolverlo con l’aiuto di 2 pseudo detective davvero speciali che arrivano direttamente dalla letteratura gotica…..

Oliver Pötzsch “Il becchino e la ragazza” -SEM- euro 22,00

Per chi ancora non conoscesse questo autore, Pötzsch è un affermato scrittore tedesco che ha raggiunto il successo con la saga “La figlia del boia”.

Per chi ancora non conoscesse questo autore, Pötzsch è un affermato scrittore tedesco che ha raggiunto il successo con la saga “La figlia del boia”.

Pötzsch stesso discende da una celebre famiglia di boia di Schongau in Baviera e la saga è ispirata alla storia dei suoi antenati.

Ora veniamo al romanzo.

Fine del XIX sec. Vienna -città intrisa di pregiudizi e criminalità- lì vive e lavora Augustin Rothmayer: becchino e studioso, che si ritrova ad aiutare l’ispettore Leo von Herzfeldt e la fotografa del crimine, Julia Wolf, impegnati in indagini complesse.

Il cardiopalma è assicurato fin dall’inizio, con pagine inquietanti, specialmente per chi soffre di tafofobia.

E’ la paura di essere sepolti vivi, non esattamente un’esperienza desiderabile; come potrebbe confermare il Professor Strössner.

L’egittologo viennese di fama mondiale che finisce quasi sepolto vivo in fondo a un pozzo in cui ha appena fatto una scoperta eccezionale; una camera funeraria di cui non si sapeva nulla, contenente un unico sarcofago.

Il libro è un thriller storico che corre su due strade.

Una ha tratti gotici, tendenze al trascendente e vi compaiono: mummie, elisir di lunga vita, esperimenti scientifici, studi sulla vita oltre la morte, cimiteri, tentativi di trafugamenti e vilipendio di cadaveri, impalatori seriali, valzer neri, e via così…

L’altra via, invece, segue le tecniche investigative dell’epoca: le novità per rilevare le impronte digitali, l’uso della macchina fotografica sulla scena del crimine.

Tra i personaggi di spicco: l’ispettore von Herzfeldt, è un ebreo non sempre ben visto dai colleghi.

Il becchino Rothmayer: è anche uno studioso e una figura oscura. Esperto nella preparazione dei cadaveri, delle fasi della decomposizione, delle cause di morte, dotato di un fiuto eccezionale in grado di fiutare ogni minima sfumatura del disfacimento del corpo.

Affascinante poi la figura di Julia Wolf: tostissima fotografa, madre single che cresce faticosamente la sua bambina, e contemporaneamente lavora sulle scene di crimini efferati.

E’ lei che, con nervi d’acciaio, anche di fronte agli scempi più raccapriccianti delle vittime di omicidi, immortala le immagini degli orrori e ogni minimo dettaglio, fornendo così un nuovo fondamentale supporto alle indagini.

Siate pronti a colpi di scena, via uno, sotto un altro….

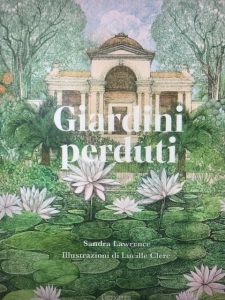

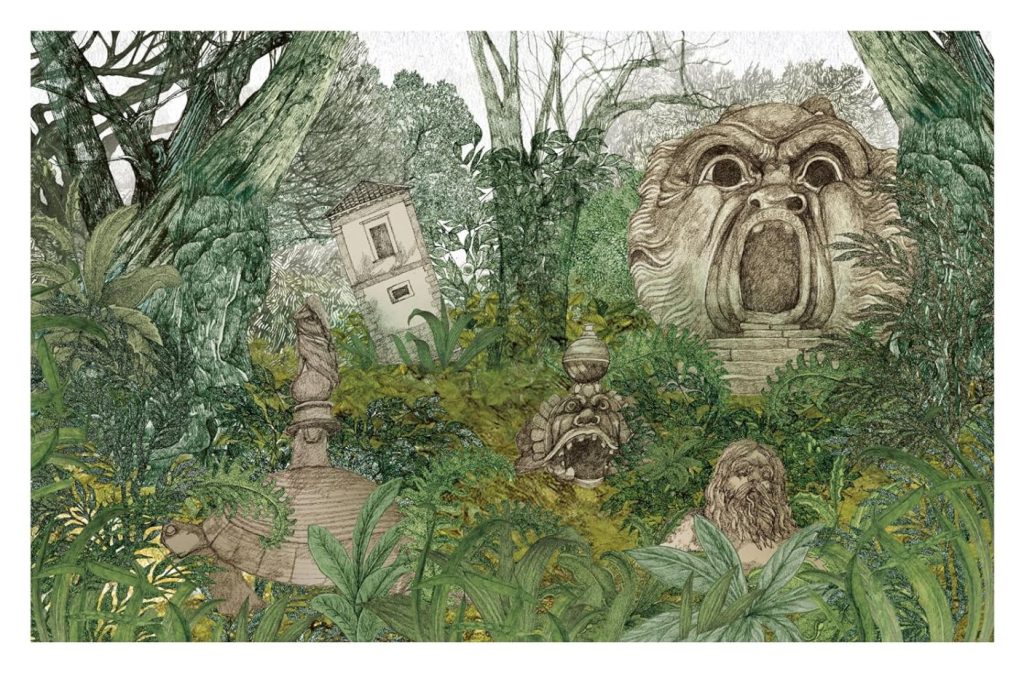

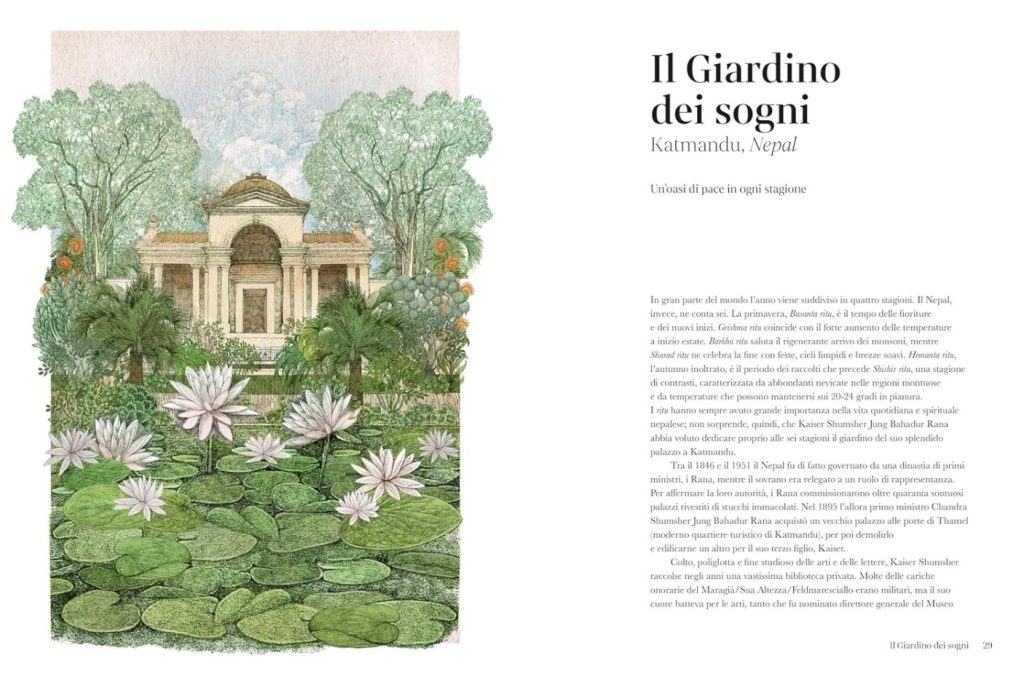

Sandra Lawrence “Giardini perduti” -L’ippocampo- euro 19,90

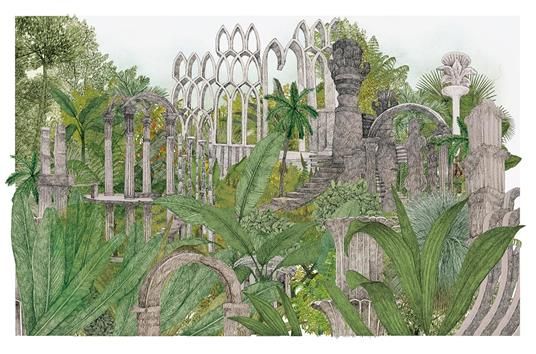

Bellissimo volume, illustrato magicamente dalla talentuosa Lucille Clerc, che ci trasporta direttamente in meravigliosi giardini ormai perduti, ma dei quali è doveroso conservare almeno la memoria.

Bellissimo volume, illustrato magicamente dalla talentuosa Lucille Clerc, che ci trasporta direttamente in meravigliosi giardini ormai perduti, ma dei quali è doveroso conservare almeno la memoria.

La Lawrence, con il supporto delle immagini della Clerc, ci guida alla scoperta di 40 paradisi terrestri disseminati a varie latitudini del pianeta. Un po’ il giro del mondo in 80 alberi, in cui viene ricostruita la loro storia; l’epopea d’oro e più gloriosa, seguita dalla decadenza e dal degrado.

Da un capo all’altro del mondo, le immagini e i testi ci riportano agli antichi splendori di giardini magici, autentiche oasi di pace e bellezza, curate, visitate e ammirate.

Poi il desolante abbandono, l’oblio e il degrado che comportano sempre danni incalcolabili e spreco di incommensurabili tesori di bellezza.

Quelli che nei secoli erano stati veri e propri eden e parchi di delizie, sono poi diventati tristemente giungle incolte, disseminate di: archi, grotte, fontane, serre e colonne che conservano parvenze di ricordi antichi ma, ormai, fatiscenti.

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Chiusura del Flowers Festival a Collegno con l’esibizione di Fabri Fibra. Al Set Scalo Eventi Torino Sonic Park concerto di Nino D’Angelo. Per AstiMusica in piazza Alfieri è di scena Tony Hadley (cantante dei Spandau Ballet).

Martedì. Per Sonic Park al Set Scalo Torino arriva Gianna Nannini. Al Blah Blah suonano i The Wind. Per Astimusica arriva Roberto Vecchioni

Mercoledì. All’Osteria Rabezzana è di scena Leonardo Gallato. Per Sonic Park al Set Scalo Torino, si esibisce Jacob Collier. All’Hiroshima Mon Amour è di scena Vera Gheno. Al Blah Blah suonano i Private Function. Per Astimusica si esibiscono i Coma Cose.

Giovedì. Inaugurazione del “Due Laghi Jazz Festival” con il concerto del quintetto della vocalist Rossana Casale. Doppio appuntamento e chiusura per Sonic Park. Al Set Scalo Eventi Torino suonano i Dream Theater mentre al Parco della Certosa di Collegno si esibisce Paul Kalkbrenner. Vi sarà in realtà ancora un concerto il 19 novembre alle OGR con l’esibizione di Asco. A Cervere inizia l’Anima Festival con la cantante Noemi. Al Blah Blah suona la Momo Rock Band.

Venerdì.A Cervere per l’Anima Festival si esibisce Nek. Al Circolino suona l’Art Explorers Jazz 4Tet. Per Astimusica è di scena Alessandra Amoroso.

Sabato. Allo Ziggy sono di scena gli Zolle e a seguire Bezoar. Al Blah Blah suonano gli Hateworld+ Rawfoil. Per Cervere Festival si esibisce Marco Masini.

Domenica. Per Evergreenfest al parco della Tesoriera, suonano gli Smoking Monkey. A Cervere per “Anima Festival” è di scena Simone Cristicchi.

Pier Luigi Fuggetta

Protagoniste le opere di Guglielmo Castelli, Lydia Ourahmane e Oscar Murillo

Il castello di Rivoli presenta, nel solco dei festeggiamenti dei quaranta anni dell’istituzione, una nuova serie intitolata “Inserzioni”, un nuovo formato volto a commissionare ad artisti contemporanei un’opera pensata per il castello, che saranno tutte esposte dal 26 settembre prossimo al febbraio 2026.

Gli artisti coinvolti nella prima edizione del progetto sono Guglielmo Castelli, nativo di Torino nel 1987, Lydia Ourahmane, nativa dell’Algeria nel 1992, e il colombiano Oscar Murillo, nativo della valle del Cauca nel 1986.

In concomitanza con Inserzioni il Museo presenta anche l’opera vincitrice del Premio Collective 2025 ‘Culture Lost and Learned by Heart: Butterfly’, del 2021 di Adiji Dieye ( Milano 1991) e la recente acquisizione attraverso il bando PAC del Ministero della Cultira italiano di “Mare con gabbiano” del 1967 di Piero Gilardi ( Torino 1942- 2023) e di a.C. di Roberto Cuoghi (Modena, Italia, 1973).

Ispirandosi alla formula inaugurata dal primo direttore Rudi Fuchs per la prima mostra Ouverture del 1984, ogni artista è invitato a creare un’opera specificatamente concepita per una delle sale auliche del castello, quasi a collaborare con esse, attraverso il tempo storico.

Come per la prima mostra gli artisti verranno messi al centro del progetto, sottolineando il valore delle ricerche individuali di ciascuno di loro. Il Museo Intende mantenere la sua caratteristica apertura alle voci degli artisti come momento chiave nella scrittura della storia dell’arte. Questo modus operandi incorpora principi che oggi appaiono di sempre maggiore urgenza, come quello dell’inclusione, dell’apertura ad altre culture e di partecipazione sociale e culturale.

Una delle caratteristiche del castello di Rivoli è il suo carattere di luogo non finito, carattere che lo trasforma in contenitore che gli artisti possono letteralmente o metaforicamente completare inserendosi, tanto da far nascere degli allestimenti unici. Spesso le opere sono arricchite dal dialogo con le sale in cui vengono allestite e, dall’altro fronte, le sale a volte diventano più forti grazie agli interventi artistici in esse contenuti.

‘Inserzioni’ apre al pubblico da venerdì 26 settembre al febbraio 2026. Il progetto è sostenuto da Radical Comissioning Group, un gruppo ristretto di benefattori che crede, come il Museo, nella necessità di dare agli artisti carta bianca per creare opere visionarie, dando la possibilità all’istituzione di estendere la propria voce.

Guglielmo Castelli ha lavorato a un nuovo corpo di opere da inserire nella sala affrescata dedicata ai Continenti. L’artista presenta una nuova serie scultorea, che vede alcuni personaggi che popolano i suoi dipinti sfuggire da essi per esibire in forma bidimensionale in curiosi ambienti tridimensionali, un’idea di infanzia silenziosa e d’attesa. Realizzate su ritagli di carta, le figure umane delle opere sono coreografate attorno a piccole maquette di tavoli progettati dall’artista di un ambiente casalingo e teatrale immaginario. Alle pareti una serie di nuovi dipinti, tra cui uno monumentale di oltre tre metri, raffigurano le atmosfere fantastiche e condensate tipiche di Castelli, in cui si svolgono molteplici azioni, ripetute cadute e altrettanti fallimenti. Nella sala adiacente, lunga e sottile, sono esposte alcune opere su carta e, per la prima volta, una speciale presentazione dei materiali preparatori e dei quaderni di schizzi di Castelli, che comprendono studi per i personaggi del suo mondo inventato, apparenti scarti che divengono ecosistema e stratificazione insieme a prove di composizione, che rivelano il processo di realizzazione delle sue opere.

Lydia Ourahmane ha realizzato la nuova commissione in collaborazione con la sorella Sarah, compositrice e musicista. Una composizione scritta per tre cantanti ipovedenti si sviluppa in tre stanze del museo. Appena visibile, ma percepibile al tatto, la partitura è incastonata nelle pareti di ogni stanza e rimane dunque permanentemente a disposizione per future esecuzioni. Ogni cantante, per leggere la partitura, si muove lungo i muri o le ringhiere del castello, seguendo con il tatto le frasi musicali.

Negoziando i limiti della composizione come linguaggio e della stessa in Braille come mezzo, la partitura viene interpretata dai cantanti mentre si muovono; il margine dell’interpretazione è aumentato dalla coreografia spaziale perché i cantanti camminano mentre parlano. Quando si traduce una frase musicale in Braille, la cella a sei punti riporta uno dopo l’altro vari dati, tra cui l’altezza e il ritmo di ogni nota, oltre alla chiave e all’ottava in cui è scritta la composizione. Le partiture si presentano come un’unica riga, con le loro note, la loro durata, l’altezza in ottave , le legature, le pause e le istruzioni comunicate in sequenza. Riducendo la quantità di ornamenti o istruzioni interpretative, ogni cantante apporta la propria logica personale ad ogni frase. A dare forma alla partitura contribuiscono il coro di elementi composto dall’architettura, lo spazio e il corpo.

L’artista Oscar Murillo, in seguito ad una visita al Museo ha scelto la stanza 18 come ambientazione per la sua installazione site-specific, “A See of History” del 2025, opera che riunisce 48 dipinti della serie Disrupted Frequencies di Murillo, esperendo l’opera dal basso, come un affresco caduto e sospeso nel tempo. Composta da un arazzo di tele intrecciate, provenienti dal database ‘Frequencies’ di Murillo, l’installazione esplora una tensione tra visione e vastità, immaginando nuovi territori scolpiti in un mare di segni stratificati. Iniziata nel 2013, Frequencies prevedeva il posizionamento di tele vuote sui banchi di scuola di tutto il mondo e la cattura dei segni consci e inconsci lasciati dagli studenti. Concepite dall’artista come dispositivi di registrazione analogica, queste tele fungono da registro frammentato di una sequenza culturale e sociale globale. Su questi frammenti Murillo ha lavorato in varie tonalità di blu, applicando pennellate gestuali di pittura a olio e una miscela di pigmento iridescente che ricorda sia l’oceano sia il cielo, elementi che contemporaneamente legano e separano lo spazio geografico. In questo terreno sospeso, storia e tempo diventano fluidi, incerti, aperti alla riconfigurazione.

Mara Martellotta

Goffredo Fofi è stato l’esatto opposto della mia idea di uomo o donna di cultura. Quasi tutto ciò che ha prodotto va contro il mio modo di pensare. Gli sono grato per aver rivalutato Mario Soldati regista, ma lo ha fatto tardivamente. La mia gratitudine finisce qui, al massimo si allarga al fatto di aver fatto conoscere in Italia il romanzetto più sconcio che erotico “Emanuelle“ che contribuì a liberare il sesso dal perbenismo e consentì a noi giovani di liberarci della nostra pruderie adolescenziale. E’ anche l’unico merito che riconosco al ‘68 che consenti’ una vita sessuale non inibita dai formalismi tornati con il politicamente corretto di questi anni. Ma la pubblicazione del libro Fofi la volle soprattutto per finanziare la sua battaglia politica di estrema sinistra. Ha collaborato con tutti quelli che io non apprezzo: Danilo Dolci, Pier Giorgio Bellocchio, Lucio Lombardo Radice ecc. : tutto il comunistume possibile. Ha sostenuto nell’ esordio Baricco e Saviano, per non parlare di “Torino Ombre rosse” e “Quaderni piacentini”, la quintessenza della contestazione sfociata nel 67 – 68. Un suo libro sull’immigrazione a Torino era così fazioso che l’Einaudi non lo pubblicò forse per non dispiacere alla Fiat. Ha incredibilmente rivalutato Totò ed è un altro dei suoi pochissimi meriti. Non ha mai avuto un seggio in Parlamento come tanti suoi colleghi, ma certamente è appartenuto al culturame engagé che tanto male ha arrecato alla cultura e alla scuola italiana. Fondò anche la rivista “Gli asini”, pur essendo un uomo colto. Appartenne a quella cultura illiberale che fece indignare Pannunzio. Su Wikipedia sta scritto che nel 1972 collaborò con Gaetano Salvemini morto nel 1957. E’ a gente come Fofi che va attribuita la crisi dei valori veri in nome di un’ideologia falsa, smentita in modo vistoso dalla storia.

Goffredo Fofi è stato l’esatto opposto della mia idea di uomo o donna di cultura. Quasi tutto ciò che ha prodotto va contro il mio modo di pensare. Gli sono grato per aver rivalutato Mario Soldati regista, ma lo ha fatto tardivamente. La mia gratitudine finisce qui, al massimo si allarga al fatto di aver fatto conoscere in Italia il romanzetto più sconcio che erotico “Emanuelle“ che contribuì a liberare il sesso dal perbenismo e consentì a noi giovani di liberarci della nostra pruderie adolescenziale. E’ anche l’unico merito che riconosco al ‘68 che consenti’ una vita sessuale non inibita dai formalismi tornati con il politicamente corretto di questi anni. Ma la pubblicazione del libro Fofi la volle soprattutto per finanziare la sua battaglia politica di estrema sinistra. Ha collaborato con tutti quelli che io non apprezzo: Danilo Dolci, Pier Giorgio Bellocchio, Lucio Lombardo Radice ecc. : tutto il comunistume possibile. Ha sostenuto nell’ esordio Baricco e Saviano, per non parlare di “Torino Ombre rosse” e “Quaderni piacentini”, la quintessenza della contestazione sfociata nel 67 – 68. Un suo libro sull’immigrazione a Torino era così fazioso che l’Einaudi non lo pubblicò forse per non dispiacere alla Fiat. Ha incredibilmente rivalutato Totò ed è un altro dei suoi pochissimi meriti. Non ha mai avuto un seggio in Parlamento come tanti suoi colleghi, ma certamente è appartenuto al culturame engagé che tanto male ha arrecato alla cultura e alla scuola italiana. Fondò anche la rivista “Gli asini”, pur essendo un uomo colto. Appartenne a quella cultura illiberale che fece indignare Pannunzio. Su Wikipedia sta scritto che nel 1972 collaborò con Gaetano Salvemini morto nel 1957. E’ a gente come Fofi che va attribuita la crisi dei valori veri in nome di un’ideologia falsa, smentita in modo vistoso dalla storia.

La politica settaria ha portato a smarrire per strada la terzietà, l’indipendenza , la riservatezza dei giudici tanto amata da Calamandrei, sempre citato a senso unico. C’è un Pm che ha dichiarato nei giorni scorsi ai giornali che lui ha il “dovere “ di parlare in Tv e altrove, magari anche in piazza, confondendo il diritto con il dovere che, invocato a sproposito, è un’offesa per la grande maggioranza dei magistrati silenti che lavorano seriamente senza aspirare alla notorietà. Ne ho conosciuto tanti, ne cito uno per tutti, quel Bruno Caccia ammazzato sotto casa che tirò sempre dritto per la sua strada, rifiutando perfino l’idea di scioperare che riteneva estranea allo stile di un magistrato. Il volto di Caccia era sconosciuto ai più mentre ci sono magistrati che anelano alle foto e alle interviste. Il delitto di Garlasco è in alcuni casi l’occasione non tanto per dare sfogo alla morbosità del popolino, ma alle sparate politiche più incredibili e faziose. Il diritto di cronaca non va mai confuso con la fuga di notizie: i giornalisti che ho citato si sono addirittura vantati di “aver messo le mani nelle carte“ , fatto indebito in termini assoluti perché la segretezza degli atti giudiziari va sempre rispettata specie nella fase istruttoria. I processi indiziari sono molto delicati e andrebbe sempre ribadito che un indizio non è una prova e che i teoremi giudiziari sono l’esatto opposto della giustizia che si fonda sui fatti. Nel dubbio deve valere l’antica massima latina “pro reo”. Davvero questo Paese è molto mal messo se dà voce e credibilità a certe persone che non sanno nulla del Diritto che forse inconsciamente calpestano con disinvoltura, senza tenere conto che dietro ad ogni delitto ci sono vittime da rispettare e imputati che vanno considerati innocenti fino al terzo grado di giudizio. Anche l’uso e l’abuso del carcere preventivo adoperato durante Tangentopoli per far parlare gli accusati, è una forma di barbarie da condannare. Ascoltando l’altra sera certi discorsi che rivelano una certa oscenità anche morale, ho pensato al mio amico Vittorio Chiusano che sperava , sia pure tra qualche dubbio – il dubbio dei liberali – che la Legge Vassalli avrebbe cambiato le cose. Purtroppo non è stato così e la musica non cambierà mai fino a che il Parlamento non vari una vera riforma della Giustizia.

La politica settaria ha portato a smarrire per strada la terzietà, l’indipendenza , la riservatezza dei giudici tanto amata da Calamandrei, sempre citato a senso unico. C’è un Pm che ha dichiarato nei giorni scorsi ai giornali che lui ha il “dovere “ di parlare in Tv e altrove, magari anche in piazza, confondendo il diritto con il dovere che, invocato a sproposito, è un’offesa per la grande maggioranza dei magistrati silenti che lavorano seriamente senza aspirare alla notorietà. Ne ho conosciuto tanti, ne cito uno per tutti, quel Bruno Caccia ammazzato sotto casa che tirò sempre dritto per la sua strada, rifiutando perfino l’idea di scioperare che riteneva estranea allo stile di un magistrato. Il volto di Caccia era sconosciuto ai più mentre ci sono magistrati che anelano alle foto e alle interviste. Il delitto di Garlasco è in alcuni casi l’occasione non tanto per dare sfogo alla morbosità del popolino, ma alle sparate politiche più incredibili e faziose. Il diritto di cronaca non va mai confuso con la fuga di notizie: i giornalisti che ho citato si sono addirittura vantati di “aver messo le mani nelle carte“ , fatto indebito in termini assoluti perché la segretezza degli atti giudiziari va sempre rispettata specie nella fase istruttoria. I processi indiziari sono molto delicati e andrebbe sempre ribadito che un indizio non è una prova e che i teoremi giudiziari sono l’esatto opposto della giustizia che si fonda sui fatti. Nel dubbio deve valere l’antica massima latina “pro reo”. Davvero questo Paese è molto mal messo se dà voce e credibilità a certe persone che non sanno nulla del Diritto che forse inconsciamente calpestano con disinvoltura, senza tenere conto che dietro ad ogni delitto ci sono vittime da rispettare e imputati che vanno considerati innocenti fino al terzo grado di giudizio. Anche l’uso e l’abuso del carcere preventivo adoperato durante Tangentopoli per far parlare gli accusati, è una forma di barbarie da condannare. Ascoltando l’altra sera certi discorsi che rivelano una certa oscenità anche morale, ho pensato al mio amico Vittorio Chiusano che sperava , sia pure tra qualche dubbio – il dubbio dei liberali – che la Legge Vassalli avrebbe cambiato le cose. Purtroppo non è stato così e la musica non cambierà mai fino a che il Parlamento non vari una vera riforma della Giustizia.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

|

|

Il Piemonte vanta un ricco patrimonio artistico e culturale, riconosciuto tale anche dall’UNESCO, molto apprezzato nel panorama artistico internazionale.

Leggi l’articolo su Piemonteitalia.eu:

https://www.piemonteitalia.eu/it/esperienze/il-romanico-piemonte