La splendida immagine, scattata sul campanile del Duomo di Torino, ci è stata inviata dalla lettrice Tiziana Campiglia.

Piazza Corpus Domini nell’ora blu

Scorcio serale in Piazza Corpus Domini: l’ora blu esalta i contrasti tra il cielo e la calda luce dei palazzi storici. Foto di Alessandra Macario

Elvio e Aida condividevano una tal passione per il ballo tanto da esser protagonisti in tutte le feste che prevedevano musiche e danze. Lui, impeccabile nel suo abito scuro, con la camicia candida dal colletto inamidato e l’immancabile cravattino nero, era pronto a condurre la sua partner nel vortice del ballo. Lei, orgogliosa del nome impostole dal padre Augusto, melomane che adorava Verdi, portava con leggiadria e innata eleganza anche gli abiti più semplici e nello sguardo gli brillava una luce intensa, colma di passione. Non v’era danza o ritmo che li trovasse impreparati al punto da dover rinunciare a quel travolgente amore che li portava a misurarsi ogni volta con i più audaci passi del loro vastissimo repertorio. Dal liscio romagnolo da balera ai valzer viennesi, dalle veloci polke al sensuale tango argentino, dai ritmi sudamericani di samba e cha cha cha all’americanissimo foxtrot: nulla era precluso alla formidabile coppia. E pur scarseggiando l’abilità in pista non mancava loro il coraggio e la voglia d’essere protagonisti.

Non importava quale festa frequentassero, da quelle de L’Unità, dell’Avanti o dell’Amicizia alle sagre paesane del coregone o della cipolla ripiena, dagli appuntamenti delle Pro loco a quelli degli Alpini o ai festeggiamenti in piazza del Santo patrono. Ogni qualvolta vi fosse un orchestra, della musica e una pista da ballo, l’immancabile duo non esitava ad esibirsi in volteggi, passi veloci che s’incrociavano e sguardi assassini che tradivano un sentimento che raramente lasciava indifferenti coloro che li guardavano ballare. Ogni volta Elvio e Aida pensavano che il pubblico li stesse ammirando con qualche punta d’invidia. E pensavano che gli incitamenti e quell’averli paragonati a Ginger e Fred da quelli che li salutavano da bordo pista, fosse un giusto seppure un tantino esagerato riconoscimento alla loro bravura. Non osavano pensare che la somiglianza con la Rogers e con Astaire riguardasse l’aspetto fisico. Ginger era bionda, bella e snella mentre Aida era bruna, piuttosto robusta e dotata di un naso importante. Elvio pareva un parente stretto dei pali del telegrafo da tanto era magro e allampanato. Per di più era quasi completamente calvo e solo un piccolo e solitario ciuffo di peluria rossiccia spuntava sulla parte posteriore della nuca. Dire che fossero belli era ben più che un azzardo ma erano più che certi che agli occhi del pubblico, vedendoli ballare, ogni difetto spariva, cancellato dal fascino e dal portamento naturale dei due ballerini che si credevano baciati da Tersicore, la musa della danza nella mitologia greca. Per tanto tempo si esibirono così, disinvolti e spensierati, incuranti del passar degli anni e degli acciacchi. Non c’era sciatica o artrite che potesse tenerli lontani da ritmi lenti o sincopati. Elvio trascinava nel ballo le sue lunghe gambe, calzando lucide e nere scarpe dalla suola antiscivolo. Aida, abbandonate definitivamente le décolleté con il tacco a causa dei calli e della difficile stabilità, aveva optato per delle Superga bianche, impreziosite da luccicanti brillantini. Che cos’è la bellezza se non una delicata espressione del meglio che possa inquadrare uno sguardo, della leggera ebbrezza che regala un gesto di così rara raffinatezza come può esserlo un volteggio, un caschè, un passo doppio perfettamente eseguito? La loro impressione era che il pubblico li ammirasse, sostenendo con affetto le loro evoluzioni. A parere di Elvio non occorreva essere esperti per intuire un segno d’eleganza in quelle loro movenze dove al notevole gesto atletico si accompagnava l’armonia lieve del talento. In fondo bastava crederci e loro, nel più profondo del cuore, ci credevano eccome. Cosa importava se quella che per i due funamboli del ritmo equivaleva ad una straordinaria prova di classe, al pubblico che frequentava feste e balere pareva più un insieme di impacciati tentativi di giri di danza, poco disinvolti e alquanto malfermi e vacillanti ? Nessuno osò mai avanzare una critica, una seppur minima osservazione, un timido e velato consiglio. Per tutti bastava quel binomio – Elvio e Aida – per perdonare tutto. Il senso della gioia del ballo della coppia faceva sognare anche chi non aveva dimestichezza con danze e melodie. Ma il tempo, com’è noto, è tiranno e così i nostri Ginger e Fred sono diventati troppo anziani per cimentarsi sulle piste delle balere. Ma non rinunciano a frequentare i luoghi che conobbero i loro successi e anche la sola presenza è ricompensata da un caldo applauso. Non è più quello caldo e generoso che sottolineava le loro prestazioni e che la coppia salutava con un inchino e un sorriso, ringraziando gli astanti. E’ diverso, quasi un omaggio alla carriera. L’intensità è sempre quella di un tempo, soprattutto da parte di coloro che hanno i volti incorniciati da argentee o bianche ciocche di capelli. Nei loro sguardi si legge una punta di nostalgia che, ben motivata, non guasta. Elvio e Aida, sorreggendosi uno con l’altra, ringraziano con un cenno delle mani e l’abbozzo di un inchino. Il tempo nella clessidra scorre senza guardare in faccia nessuno ma per i due danzatori ha deciso di fare uno sconto, salvando le loro gesta dall’oblio. E da critiche e rimproveri che comunque non si sarebbero meritati nemmeno ai tempi dei loro “anni ruggenti”.

Marco Travaglini

Luisa Levi: la signora medico

Torino e le sue donne

Le storie spesso iniziano là dove la Storia finisce

Con la locuzione “sesso debole” si indica il genere femminile.Una differenza di genere quella insita nell’espressione “sesso debole” che presuppone la condizione subalterna della donna bisognosa della protezione del cosiddetto “sesso forte”, uno stereotipo che ne ha sancito l’esclusione sociale e culturale per secoli. Ma le donne hanno saputo via via conquistare importanti diritti, e farsi spazio in una società da sempre prepotentemente maschilista. A questa “categoria” appartengono figure di rilievo come Giovanna D’arco, Elisabetta I d’Inghilterra, EmmelinePankhurst, colei che ha combattuto la battaglia più dura in occidente per i diritti delle donne, Amelia Earhart, pioniera del volo e Valentina Tereskova, prima donna a viaggiare nello spazio. Anche Marie Curie, vincitrice del premio Nobel nel 1911 oltre che prima donna a insegnare alla Sorbona a Parigi, cade sotto tale definizione, così come Rita Levi Montalcini o Margherita Hack. Rientrano nell’elenco anche Coco Chanel, l’orfana rivoluzionaria che ha stravolto il concetto di stile ed eleganza e Rosa Parks, figura-simbolo del movimento per i diritti civili, o ancora Patty Smith, indimenticabile cantante rock. Il repertorio è decisamente lungo e fitto di nomi di quel “sesso debole” che “non si è addomesticato”, per dirla alla Alda Merini. Donne che non si sono mai arrese, proprio come hanno fatto alcune iconiche figure cinematografiche quali Sarah Connor o Ellen Ripley o, se pensiamo alle più piccole, Mulan. Coloro i quali sono soliti utilizzare tale perifrasi per intendere il “gentil sesso” sono invitati a cercare nel dizionario l’etimologia della parola “donna”: “domna”, forma sincopata dal latino “domina” = signora, padrona. Non c’è altro da aggiungere.

.

7 Luisa Levi: la signora medico

7 Luisa Levi: la signora medico

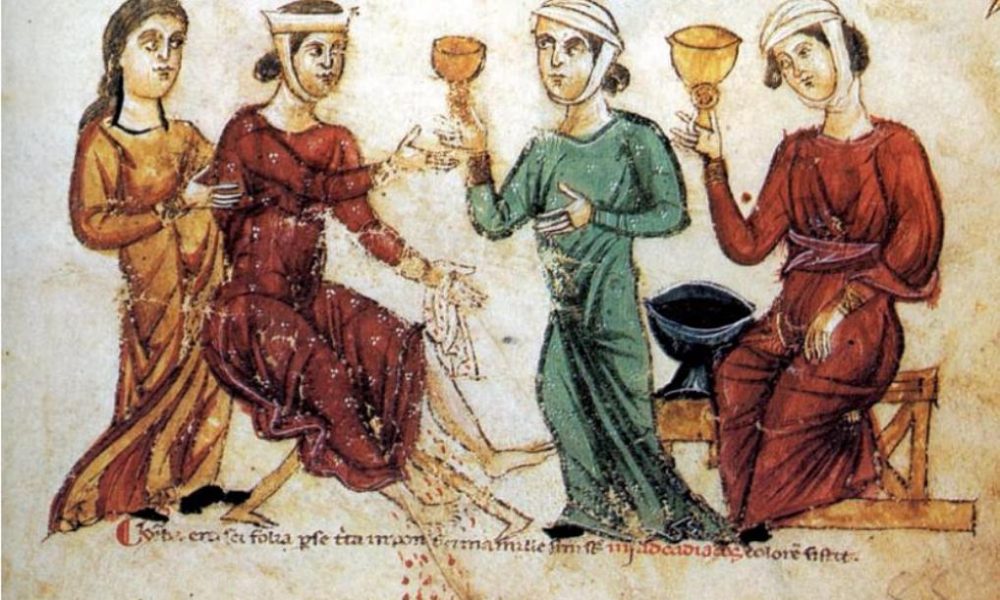

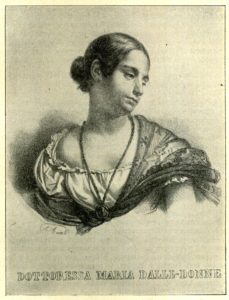

Agli albori del mondo, le donne ricoprivano ruoli di guaritrici, curavano i mali dell’anima e del corpo al pari degli uomini, come testimoniano vari reperti delle popolazioni euroasiatiche, africane o azteche. Il brusco cambiamento arriva con l’Inquisizione, che trasforma le conoscenze curative femminili in osceni patti con il maligno e le donne guaritrici in temibili streghe. Da questo momento in poi, per molto tempo, solo gli uomini potevano frequentare le Università e solo i dottori in medicina potevano praticare le arti guaritorie. Unica eccezione fu la scuola di Salerno, all’interno della quale, nell’XI secolo, lavorava Trotula, “sapiens matrona” (“donna sapiente e saggia”), abilissima levatrice proveniente dalla ricca e nobile famiglia de Ruggiero di origine Longobarda. Le donne dovranno aspettare secoli perché le porte delle Università vengano aperte anche a loro, il che accadrà soltanto tra la metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Se le Istituzioni aprono le porte, l’opinione comune resta serrata e le donne medico devono combattere più degli uomini per veder realizzati i propri obiettivi. Tra le tante “combattenti” ricordiamo Mary Putnam Jacobi: diplomatasi nel 1863 in Farmacia a New York, poco dopo ottiene  la Laurea in Medicina al Woman’s Medical College della Pennsylvania; porta avanti la convinzione che per diventare validi medici sia fondamentale avere non solo una buona preparazione scientifica, ma anche una grande compassione per chi soffre. Diventerà portavoce del Movimento Medico Femminile a capo della Working Women’sSociety e dell’associazione per l’Advancement of the MedicalEducation for Women. In Italia, troviamo Maria Dalle Donne, prima docente di Ostetricia nella Regia Università di Bologna, laureatasi in Filosofia e Medicina nel 1799, e dirigente, nel 1804, presso la Scuola delle Levatrici, e Maria Montessori, nata ad Ancona nel 1870: è lei la prima donna italiana a conseguire la Laurea in Medicina e Pedagogia (ma anche in Scienze Naturali e Filosofia). La nostra storia di oggi ha come protagonista una delle tante donne caparbie e preparate che non si è mai arresa di fronte agli ostacoli frapposti dalle ferree regole della società: Luisa Levi. Luisa Levi nasce a Torino il 4 gennaio 1898, diviene medico neuropsichiatra infantile, attenta studiosa di problemi riguardanti la sessualità dell’infanzia. E’ ricordata principalmente poiché è la prima donna medico italiana a pubblicare un lavoro sull’educazione sessuale, intitolato “L’educazione sessuale: orientamento per i genitori”. Scopo del libro è aiutare i genitori a dare un sano indirizzo alla vita sessuale dei loro figli, evitando errori comuni dovuti a pregiudizi. Luisa Levi è figlia di Ercole Raffaele e Annetta Treves, entrambi di religione ebraica. E’

la Laurea in Medicina al Woman’s Medical College della Pennsylvania; porta avanti la convinzione che per diventare validi medici sia fondamentale avere non solo una buona preparazione scientifica, ma anche una grande compassione per chi soffre. Diventerà portavoce del Movimento Medico Femminile a capo della Working Women’sSociety e dell’associazione per l’Advancement of the MedicalEducation for Women. In Italia, troviamo Maria Dalle Donne, prima docente di Ostetricia nella Regia Università di Bologna, laureatasi in Filosofia e Medicina nel 1799, e dirigente, nel 1804, presso la Scuola delle Levatrici, e Maria Montessori, nata ad Ancona nel 1870: è lei la prima donna italiana a conseguire la Laurea in Medicina e Pedagogia (ma anche in Scienze Naturali e Filosofia). La nostra storia di oggi ha come protagonista una delle tante donne caparbie e preparate che non si è mai arresa di fronte agli ostacoli frapposti dalle ferree regole della società: Luisa Levi. Luisa Levi nasce a Torino il 4 gennaio 1898, diviene medico neuropsichiatra infantile, attenta studiosa di problemi riguardanti la sessualità dell’infanzia. E’ ricordata principalmente poiché è la prima donna medico italiana a pubblicare un lavoro sull’educazione sessuale, intitolato “L’educazione sessuale: orientamento per i genitori”. Scopo del libro è aiutare i genitori a dare un sano indirizzo alla vita sessuale dei loro figli, evitando errori comuni dovuti a pregiudizi. Luisa Levi è figlia di Ercole Raffaele e Annetta Treves, entrambi di religione ebraica. E’ lo zio materno Marco Treves, psichiatra e fratello del noto Claudio Treves, a suscitare in lei il desiderio di diventare medico. Luisa frequenta a Torino il liceo Vittorio Alfieri e in seguito si iscrive, nel 1914, alla tanto desiderata Facoltà di Medicina presso l’Università degli Studi di Torino. Nel suo primo anno di corso stringe amicizia con Maria Coda, l’unica altra donna frequentante. Luisa segue nel corso degli studi il laboratorio di Anatomia e Istologia Normale e quello di Clinica Medic

lo zio materno Marco Treves, psichiatra e fratello del noto Claudio Treves, a suscitare in lei il desiderio di diventare medico. Luisa frequenta a Torino il liceo Vittorio Alfieri e in seguito si iscrive, nel 1914, alla tanto desiderata Facoltà di Medicina presso l’Università degli Studi di Torino. Nel suo primo anno di corso stringe amicizia con Maria Coda, l’unica altra donna frequentante. Luisa segue nel corso degli studi il laboratorio di Anatomia e Istologia Normale e quello di Clinica Medic

a, rispettivamente presso gli studi di Romeo Fusari e di Camillo Bozzolo e Ferdinando Micheli. La giovane donna riuscirà ad ottenere i premi “Pacchiotti” e “Sperino” per le massime votazioni conseguite negli esami speciali e nella discussione della tesi: “Sopra un caso di endocardite lenta”, con cui si laurea l’8 luglio 1920, conseguendo il massimo dei voti e la lode. Luisa è donna non solo di alta cultura ma anche molto coraggiosa: durante la prima guerra mondiale è infermiera volontaria presso l’ospedale territoriale della Croce Rossa Italiana di Torino, in cui presta servizio come aspirante ufficiale medico nel laboratorio psico-fisiologico dell’Aviazione, diretto da Amedeo Herlitzka. Dopo alcuni anni in qualità di assistente presso  diverse cliniche, nel 1928 lavora con il titolo di medico per le malattie nervose dei bambini presso l’ospedale pediatrico Koelliker di Torino, dando così inizio alla sua carriera di neuropsichiatra infantile. Nel 1927 si reca a Parigi per perfezionarsi in malattie mentali e malattie nervose. Sebbene la sua formazione sia ricca di riconoscimenti e nonostante l’ottima preparazione, Luisa incontra non poche difficoltà ad essere assunta nelle diverse cliniche psichiatriche, dove, in caso di pari merito, le vengono preferiti i suoi colleghi maschi. La dottoressa non si arrende e nel 1928 vince un posto, dedicato a sole donne, bandito dai manicomi centrali veneti per la colonia medico-pedagogica di Marocco di Mogliano, fondata da Corrado Tummiati. Negli anni successivi pubblica diversi articoli sulla mente dei bambini e sulla loro rieducazione. Le peripezie di Luisa, però, non sono finite e dopo un anno dall’assunzione il direttore amministrativo la induce a dare le dimissioni. Nel 1932 viene accettata nella Casa di Grugliasco, dove rimane fino all’emanazione delle leggi razziali. Durante la seconda guerra mondiale, privata del lavoro, si ritira nella campagna di Alassio, di proprietà dei genitori, e qui si dedica a lavori agricoli. Dopo l’8 settembre 1943 si rifugia con la madre a Torrazzo Biellese, dove vive sotto falso nome. Qui, grazie al Comitato Femminile di Ivrea, collabora attivamente come medico della settatantaseiesima Brigata Garibaldi. Nel secondo dopoguerra, determinata a portare avanti il suo impegno scientifico e politico, Luisa Levi entra in Unità Popolare e fa parte della sezione PSI “Matteotti” di Torino; diventa poi membro attivo dell’UDI (Unione Donne Italiane) e si iscrive alla Camera Confederale del Lavoro della città subalpina. Continua a dedicarsi alla neuropsichiatria infantile dopo aver conseguito la libera docenza con la tesi su “Infanzia anormale” nel 1955. Dopo una vita passata a lottare, trova finalmente riposo proprio nella città da cui era partita: si spegne, infatti, a Torino nel dicembre del 1983.

diverse cliniche, nel 1928 lavora con il titolo di medico per le malattie nervose dei bambini presso l’ospedale pediatrico Koelliker di Torino, dando così inizio alla sua carriera di neuropsichiatra infantile. Nel 1927 si reca a Parigi per perfezionarsi in malattie mentali e malattie nervose. Sebbene la sua formazione sia ricca di riconoscimenti e nonostante l’ottima preparazione, Luisa incontra non poche difficoltà ad essere assunta nelle diverse cliniche psichiatriche, dove, in caso di pari merito, le vengono preferiti i suoi colleghi maschi. La dottoressa non si arrende e nel 1928 vince un posto, dedicato a sole donne, bandito dai manicomi centrali veneti per la colonia medico-pedagogica di Marocco di Mogliano, fondata da Corrado Tummiati. Negli anni successivi pubblica diversi articoli sulla mente dei bambini e sulla loro rieducazione. Le peripezie di Luisa, però, non sono finite e dopo un anno dall’assunzione il direttore amministrativo la induce a dare le dimissioni. Nel 1932 viene accettata nella Casa di Grugliasco, dove rimane fino all’emanazione delle leggi razziali. Durante la seconda guerra mondiale, privata del lavoro, si ritira nella campagna di Alassio, di proprietà dei genitori, e qui si dedica a lavori agricoli. Dopo l’8 settembre 1943 si rifugia con la madre a Torrazzo Biellese, dove vive sotto falso nome. Qui, grazie al Comitato Femminile di Ivrea, collabora attivamente come medico della settatantaseiesima Brigata Garibaldi. Nel secondo dopoguerra, determinata a portare avanti il suo impegno scientifico e politico, Luisa Levi entra in Unità Popolare e fa parte della sezione PSI “Matteotti” di Torino; diventa poi membro attivo dell’UDI (Unione Donne Italiane) e si iscrive alla Camera Confederale del Lavoro della città subalpina. Continua a dedicarsi alla neuropsichiatria infantile dopo aver conseguito la libera docenza con la tesi su “Infanzia anormale” nel 1955. Dopo una vita passata a lottare, trova finalmente riposo proprio nella città da cui era partita: si spegne, infatti, a Torino nel dicembre del 1983.

Alessia Cagnotto

Torino vista da Parco Europa, immersa in un turbinio di nuvole. Foto di Alessandra Macario.

Un piatto leggero, semplice, delicato ma al contempo saporito

Un primo piatto perfetto, leggero, semplice, delicato ma al contempo saporito, dal color verde acceso che sara’ una gioia per occhi e palato di tutti i commensali.

***

Ingredienti per 4 persone:

360 g di pasta corta tipo penne

400 g di zucchine chiare

50 g di parmigiano grattugiato

100 g di pancetta affumicata a cubetti

1/2 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

1cucchiaino di menta fresca tritata

1 cucchiaino di basilico fresco tritato

Olio evo q.b.

Sale, pepe

***

Tagliare le zucchine a meta’, scavare leggermente per eliminare un poco di polpa, lessare in acqua salata mantenendole al dente. Scolare, conservare l’acqua di cottura e lasciar raffreddare. In una larga padella soffriggere con un poco di olio i cubetti di pancetta. Frullare le zucchine con il parmigiano, l’aglio, il prezzemolo ed il basilico tritati, il pepe e l’olio, aggiustare di sale. Cuocere la pasta nell’acqua di cottura delle zucchine, scolare e saltare in padella con la salsa di zucchine.

Paperita Patty

Stefano Zanarello ci propone questa splendida immagine della città all’imbrunire.

Inviateci i vostri scatti fotografici! Su Facebook o alla mail redazioneweb@iltorinese.it

La cottura al forno le rende leggere, croccanti fuori e morbide dentro

Un ottimo secondo adatto ad ogni occasione. Le polpette sono semplici e veloci da realizzare, apprezzate da grandi e piccini si possono preparare con svariati ingredienti e non deludono mai. La cottura al forno le rende leggere, croccanti fuori e morbide dentro.

Tutte da gustare!

***

Ingredienti:

300gr. di avanzi di carne di pollo o vitello arrosto

2 patate lesse

3 uova intere

2 cucchiai di olive taggiasche

40gr. di parmigiano grattugiato

1 limone

Un ciuffo di prezzemolo

Pangrattato q.b.

Sale, pepe q.b.

***

Mettere nel mixer la carne con le patate, due uova intere, il parmigiano, il prezzemolo e la buccia del limone grattugiata. Tritare il tutto sino ad ottenere un composto omogeneo ma non troppo fine. Tritare le olive ed aggiungere al composto, salare e pepare. Formare le polpette pressandole leggermente, passarle prima nel rimanente uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Cuocere in forno a 200 gradi per circa 25 minuti o sino a doratura.

Paperita Patty