ARTE. “VOLANO” NEL CIELO DI TORINO LE 4 STATUE MONUMENTALI DI PALAZZO MADAMA PER TORNARE ALL’ANTICO SPLENDORE

Foto, rendering e video al link:https://vcloud.ilger.com/cloud14/index.php/s/BXxC5w5ZW8ePbSL

Torino, 11 luglio 2022 – Giustizia, Liberalità, Magnanimità e Abbondanza spiccano il “volo” nel cielo di Torino per tornare all’antico splendore. Inizierà domani l’operazione dispostamento a terra delle quattro monumentali statue in marmo di Brossasco, alte più di 4 metri e pesanti oltre 3 tonnellate ciascuna, che coronano la balaustra del corpo centrale di Palazzo Madama e raffigurano ermetiche allegorie del “Buon Governo”. Dopo un innovativo intervento di sezionamento, le statue saranno ingabbiate e calate con un eccezionale sistema di gru dall’altezza di 27 metri in piazza Castello, dove verranno restaurate “live” in uno speciale padiglione trasparente visitabile dal pubblico.

Lo spettacolare intervento – condotto dalla Cooperativa Archeologia di Firenze e da Arte Restauro Conservazione di Arlotto Cristina Maria, sotto la direzione dell’arch. Gianfranco Gritella – rappresenta un momento decisivo del grande cantiere di restauro e consolidamento strutturale della facciata juvarrianadell’edificio, grazie alla sinergia tra Fondazione Torino Musei, da sempre impegnata nella tutela, conservazione e valorizzazione dei beni museali, e Fondazione CRT, storico e principale sostenitore privato di Palazzo Madama (17,5 milioni di euro stanziati complessivamente), che finanzia interamente quest’ultimo intervento con un impegno straordinario di 2,4 milioni.

“Quattro capolavori, testimoni della storia e del ruolo di Torino nel Settecento europeo, che per la prima volta, grazie all’illuminato mecenatismo della Fondazione CRT, potremo ammirare da vicino, in un cantiere di restauro offerto all’attenzione e riflessione dei cittadini sul piano di piazza Castello. Un’occasione unica di incontro non solo per comprendere l’arte di uno dei massimi protagonisti della scultura tardobarocca, e i meccanismi della creazione, ma anche per riacquisire coscienza dei valori per secoli propugnati dalla nostra città capitale”, afferma il Presidente della Fondazione Torino Musei Maurizio Cibrario.

“È certamente un evento più unico che raro vedere le statue volare: non è il set di un film, ma un’avveniristica e spettacolare operazione di recupero storico-artistico, che abbina la tecnologia più innovativa e le migliori maestranze per salvare la grande bellezza della cultura. Un risultato reso possibile dalla sinergia pubblico-privato tra la Fondazione Torino Musei e la Fondazione CRT, da sempre impegnata per la rinascita e la valorizzazione di Palazzo Madama”, dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

Le statue – formate ciascuna da quattro blocchi marmorei scolpiti e sovrapposti e del peso di circa 3.200 kg – sono opera dello scultore carrarese Giovanni Baratta (1670-1747), chiamato a Torino da Filippo Juvarra a più riprese tra il 1721 e il 1730 per portare a compimento queste sculture e altre opere a Superga, Venaria Reale e nella chiesa torinese di S. Filippo. Furono sbozzate nel laboratorio dello scultore a Carrara, poi trasportate in pezzi separati via nave fino a Savona e, infine, condotte su carri trainati da buoi e muli a Torino, dove furono montate in opera e portate a compimento.

LO STATO DI SALUTE DELLE STATUE. Lo stato conservativo delle statue è oggi assai compromesso e molto eterogeneo. Quella che evidenzia maggiore degrado, anche strutturale, è la statua della Giustizia (la prima verso nord). L’opera fu già smontata e calata a terra una prima volta tra il 1846 e il 1847, in occasione dei lavori di consolidamento delle fondamenta del palazzo, diretti dall’architetto Ernesto Melano e realizzati per l’insediamento nell’edifico del Senato Subalpino.

L’aggressione degli agenti atmosferici, i danni bellici, gli antichi restauri incongrui, l’ossidazione dei perni in metallo che trattengono i singoli blocchi lapidei e i rifacimenti ottocenteschi in marmi diversi hanno causato un degrado diffuso e problematiche di conservazione evidenti anche nella tecnica costruttiva utilizzata dallo scultore settecentesco. Baratta, infatti, adottando una tecnica di antica tradizione, per alleggerire il peso e facilitare il trasporto e il montaggio in opera delle sculture, fece svuotare gran parte del lato posteriore non visibile di ciascuna figura. Il profondo incavo che ne derivò fu poi colmato con una muratura di mattoni e calce, nella quale è infissa una barra in ferro che assicura la stabilità delle statue alla sottostante balaustra alta circa 2 metri. Un complesso sistema di perni e staffe in ferro e bronzo, alcune visibili, altre nascoste all’interno delle statue, ma individuate mediante indagini specialistiche con magnetoscopi e georadar, rivela la tecnica costruttiva impiegata per garantire stabilità alle opere trattenendo intere parti lapidee, scolpite separatamente e poi applicate al corpo principale della statua.

IL SEZIONAMENTO. Il distacco e il trasferimento delle quattro Allegorie dalla base su cui appoggiano sarannoresi possibili dall’allestimento in quota, a 27 metri dal suolo, di speciali macchine operatrici, che utilizzano la tecnica del taglio murario mediante lo scorrimento di un filo diamantato e lubrificato ad acqua, tecnologia tradizionalmente utilizzata nelle cave di estrazione del marmo. Il processo di taglio avviene mediante una macchina a motore elettrico dotata di pulegge su cui scorre ad alta velocità uno speciale cavo metallico ad anello, dotato di uncini costituiti da diamanti artificiali, che avanza su un carrello collocato su guide in acciaio: queste ultime sono posizionate su una piastra di base che garantisce un avanzamento guidato assolutamente lineare e continuo. L’operatore agisce tramite un’unità di comando elettronica a distanza.

L’INGABBIATURA, IL “VOLO” E IL RESTAURO “LIVE”.Contestualmente alla progressione del taglio, che avverrà secondo due direttrici contrapposte e in due fasi operative, nelle fessure così ricavate verranno inserite due piastre in acciaio debitamente sagomate e rinforzate. Su queste piastre verrà fissata una “gabbia”, anch’essa in acciaio, che conterrà a sua volta una cassa lignea in parte aperta, che ingloberà e renderà stabili le statue precedentemente pre-consolidate e protette. Al fine di non compromettere l’equilibrio statico dell’architettura marmorea, al posto delle statue rimosse verranno collocate sulla balaustra delle zavorre in calcestruzzo armato di peso equivalente alle statue, zavorre a cui saranno vincolate le ultime strutture del ponteggio superiore e della soprastante copertura provvisoria.

Sollevate da una gru, le statue e le loro imbracature, del peso complessivo di 6.000 kg, verranno calate a terra e poste su basamenti provvisori, in attesa di essere collocate in un padiglione ad hoc che sarà allestito dinanzi a Palazzo Madama, dove avverrà l’intero processo di restauro, visibile direttamente dal pubblico in piazza Castello, anche tramite visite guidate.

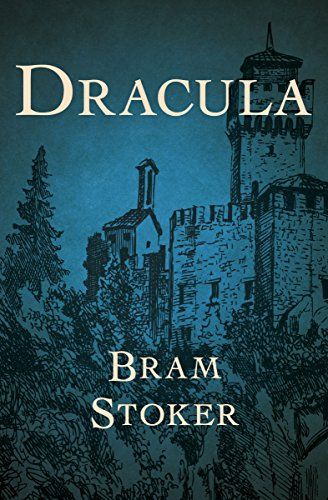

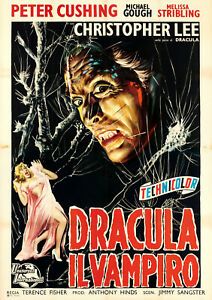

Il famigerato e crudele conte vampiro della Transilvania conobbe il primo, grande successo di pubblico nel maggio del 1897 quando, a Londra, venne pubblicato il più famoso dei libri dell’irlandese Bram Stoker. Si trattava di “Dracula”, un romanzo dalle atmosfere gotiche. In verità l’idea venne concepita da Stoker qualche anno prima, esattamente 131 anni fa, tra il luglio e l’agosto del 1890. “La bocca, per quel che si scorgeva sotto i folti baffi, era rigida e con un profilo quasi crudele. I denti bianchi e stranamente aguzzi, sporgevano dalle labbra, il colore acceso rivelava una vitalità stupefacente per un uomo dei suoi anni. Le orecchie erano pallide, appuntite; il mento ampio e forte, le guance sode anche se scavate. Tutto il suo volto era soffuso d’un incredibile pallore”. Una descrizione che non lascia dubbi sull’identità del personaggio e sulla sua natura sinistra, offrendo l’occasione al tema del vampirismo di acquisire, forse per la prima volta, una certa dignità letteraria.

Il famigerato e crudele conte vampiro della Transilvania conobbe il primo, grande successo di pubblico nel maggio del 1897 quando, a Londra, venne pubblicato il più famoso dei libri dell’irlandese Bram Stoker. Si trattava di “Dracula”, un romanzo dalle atmosfere gotiche. In verità l’idea venne concepita da Stoker qualche anno prima, esattamente 131 anni fa, tra il luglio e l’agosto del 1890. “La bocca, per quel che si scorgeva sotto i folti baffi, era rigida e con un profilo quasi crudele. I denti bianchi e stranamente aguzzi, sporgevano dalle labbra, il colore acceso rivelava una vitalità stupefacente per un uomo dei suoi anni. Le orecchie erano pallide, appuntite; il mento ampio e forte, le guance sode anche se scavate. Tutto il suo volto era soffuso d’un incredibile pallore”. Una descrizione che non lascia dubbi sull’identità del personaggio e sulla sua natura sinistra, offrendo l’occasione al tema del vampirismo di acquisire, forse per la prima volta, una certa dignità letteraria. rivede la moglie morta, fino al professore olandese Abraham Van Helsing, scienziato e filosofo che crede nell’esistenza del soprannaturale. Fatto circolare prima tra gli amici e successivamente modificato, il libro venne stampato e posto in vendita nella tarda primavera del 1897.

rivede la moglie morta, fino al professore olandese Abraham Van Helsing, scienziato e filosofo che crede nell’esistenza del soprannaturale. Fatto circolare prima tra gli amici e successivamente modificato, il libro venne stampato e posto in vendita nella tarda primavera del 1897. A sostenere quest’ardita tesi non sono dei fantasiosi “cacciatori di vampiri” ma alcuni studiosi dell’Università estone di Tallinn che, in collaborazione con studiosi italiani, hanno compiuto ricerche sulla principessa slava Maria Balsa, fuggita a Napoli nel 1479 a causa delle persecuzioni turche e accolta nella città all’ombra del Vesuvio da Ferdinando d’Aragona. La donna, che diventò in seguito moglie del Conte Giacomo Alfonso Ferrillo, sarebbe la figlia del Conte Vlad III di Valacchia, meglio conosciuto ai più come il Conte Dracula. E parrebbe proprio che fosse stato il padre ad accompagnarla nella città sul Golfo, cercando e ottenendo l’anonimato. La prova fornita dagli studiosi a sostegno delle loro tesi è il fatto che il blasone formatosi in seguito alla fusione degli stemmi delle famiglie Balsa e Ferrillo presenta un drago, in tutto e per tutto simile a quello della casata dei principi di Valacchia. Sarà davvero così? Il conte Dracula riposa (?!) a Napoli? La storia è affascinante, ricca di sfumature e di colpi di scena, anche se sembra più la trama di un romanzo d’avventure che una realtà storica. Infatti, almeno per il momento, manca il particolare che la renderebbe clamorosa, il colpo di scena finale: il corpo di Vlad Tepes. Ed è ciò che gli studiosi scesi in campo sperano di ottenere. Nel dubbio, come il professor Van Helsing, attendiamo notizie tenendo ben stretto in una mano un appuntito paletto di frassino e nell’altra una boccetta di acqua benedetta.

A sostenere quest’ardita tesi non sono dei fantasiosi “cacciatori di vampiri” ma alcuni studiosi dell’Università estone di Tallinn che, in collaborazione con studiosi italiani, hanno compiuto ricerche sulla principessa slava Maria Balsa, fuggita a Napoli nel 1479 a causa delle persecuzioni turche e accolta nella città all’ombra del Vesuvio da Ferdinando d’Aragona. La donna, che diventò in seguito moglie del Conte Giacomo Alfonso Ferrillo, sarebbe la figlia del Conte Vlad III di Valacchia, meglio conosciuto ai più come il Conte Dracula. E parrebbe proprio che fosse stato il padre ad accompagnarla nella città sul Golfo, cercando e ottenendo l’anonimato. La prova fornita dagli studiosi a sostegno delle loro tesi è il fatto che il blasone formatosi in seguito alla fusione degli stemmi delle famiglie Balsa e Ferrillo presenta un drago, in tutto e per tutto simile a quello della casata dei principi di Valacchia. Sarà davvero così? Il conte Dracula riposa (?!) a Napoli? La storia è affascinante, ricca di sfumature e di colpi di scena, anche se sembra più la trama di un romanzo d’avventure che una realtà storica. Infatti, almeno per il momento, manca il particolare che la renderebbe clamorosa, il colpo di scena finale: il corpo di Vlad Tepes. Ed è ciò che gli studiosi scesi in campo sperano di ottenere. Nel dubbio, come il professor Van Helsing, attendiamo notizie tenendo ben stretto in una mano un appuntito paletto di frassino e nell’altra una boccetta di acqua benedetta.

“Cuori selvaggi” è stato il tema e il titolo dell’ultima edizione (XXXIV) del “Salone Internazionale del Libro” tenutasi a Torino, nel maggio scorso. E a “Cuori selvaggi” nello sport è dedicato anche il nono episodio dei podcast “Fuoriclasse”, con cui il “Salone” intende aprirsi alla narrazione sportiva: una serie di episodi, rilasciati una volta al mese, dedicati ciascuno a storie di personaggi sportivi “fuoriclasse” (perché fuori dal comune, irregolari, precursori che hanno scritto pagine di storia), oppure a momenti storici differenti, che si intrecciano, raccontati attraverso due voci, quelle di Marco Pautasso, vicedirettore del “Salone del Libro” e di Federico Vergari, giornalista, scrittore e consulente del “Salone”. Disponibile dallo scorso giovedì 7 luglio su SalTo+ e sulle principali piattaforme di streaming gratuite, “Cuori selvaggi” presenta una decina di storie, una decina di persone che nello sport e nella vita ci hanno sorpreso con il loro coraggio, la loro forza, la loro determinazione e la loro capacità di “gettare il cuore oltre l’ostacolo”, per confrontarsi con i propri limiti, e che “con la loro attitudine e i loro valori – sottolineano Pautasso e Vergari – ci hanno insegnato che vale sempre la pena seguire le proprie passioni, ma anche sapersi ritirare, quando è il momento, nel rispetto di se stessi e degli altri”. Protagoniste e protagonisti nella vita e nello sport. Un unicum per tutti. Dall’americana Roberta (Bobbi) Gibb, che nel 1966, sfidando le regole che impedivano alle donne di gareggiare in una maratona, si presentò a quella di Boston, camuffandosi da uomo, e la portò a termine a Kathrine Switzer, che l’anno successivo corse anche lei a Boston, spianando così la strada alle generazioni future di donne appassionate del running. Per proseguire con il nostro DDR – Daniele De Rossi, il calciatore romano di nascita e romanista di maglia (oggi assistente del ct Mancini in nazionale azzurra), che ha dedicato alla squadra della sua città una carriera intera, senza mai cedere alle tentazioni, o con Stelvio Della Casa, che dopo la Seconda guerra mondiale giocò in Serie A con il Novara, ma che disputò la sua partita di calcio più importante nell’inverno del ‘45, tra le fila del Casale contro i fascisti delle Brigate Nere. Altri “cuori selvaggi”, il ciclista Michele Scarponi, che nel maggio 2016, in fuga sul Colle dell’Agnellosa, sa farsi da parte per lasciare vincere il Giro d’Italia al capitano Nibali, via via fino a Maria Moroni, prima donna a competere nel pugilato, in un Paese in cui la box femminile esiste solo da una ventina di anni, seguita dalle campionesse Stefania Bianchini, Simona Galassi e Irma Testa. E poi, ancora, Assunta Legnante, pesista e discobola napoletana, che non si arrese alla perdita improvvisa della vista e continuò nella sua determinazione, riuscendo a ottenere diversi ori e un argento gareggiando a livello paralimpico; il velocista Manlio Gelsomini, che, catturato dai fascisti, subì torture, ma non tradì i suoi compagni, e che il 24 marzo 1944 fu ucciso con un colpo alla testa alle Fosse Ardeatine; la ginnasta americana Simon Biles, atleta del 2021 per il Times, record mondiale con il maggior numero di medaglie conquistate, che ha avuto il coraggio di raccontare al mondo il suo “disagio” e si è rifiutata di soccombere alle aspettative esterne, ritirandosi; Amèlie Mauresmo, campionessa francese di tennis che ha saputo convivere con le proprie fragilità e ha sfidato i benpensanti, rivelando pubblicamente la sua omosessualità contro tutte le insinuazioni su di lei e il quarterback americano Colin Kaepernick, che il 26 agosto 2016 nel match tra “San Francisco 49ers” e “Green Bay Packers” non si alzò durante l’inno nazionale statunitense ( rendendo il gesto di inginocchiarsi un atto dal forte significato civile e politico diffuso in tutto il mondo ) che gli costò però la fine della carriera. Spiegano ancora Marco Pautasso e Federico Vergari: “Nell’epoca dello ‘storytelling’ applicato a qualsiasi cosa, politica compresa, non si può pensare a un evento sportivo senza un adeguato racconto. Che avvenga per radio, in video, su un sito, con un libro o su un quotidiano è ormai un dato di fatto che la qualità della narrazione influirà sensibilmente sulla costruzione di un preciso ricordo sportivo. L’epica sportiva non manca ultimamente. Ci sono trasmissioni TV, case editrici e riviste che fanno dello sport una questione prima letteraria e poi sportiva. Parlare di sport significa prima di tutto parlare di uomini e donne. Ogni uomo e ogni donna si portano dietro una loro storia. Ognuno con la sua storia, ognuno con la voglia di spostare i limiti un po’ più in là”.

“Cuori selvaggi” è stato il tema e il titolo dell’ultima edizione (XXXIV) del “Salone Internazionale del Libro” tenutasi a Torino, nel maggio scorso. E a “Cuori selvaggi” nello sport è dedicato anche il nono episodio dei podcast “Fuoriclasse”, con cui il “Salone” intende aprirsi alla narrazione sportiva: una serie di episodi, rilasciati una volta al mese, dedicati ciascuno a storie di personaggi sportivi “fuoriclasse” (perché fuori dal comune, irregolari, precursori che hanno scritto pagine di storia), oppure a momenti storici differenti, che si intrecciano, raccontati attraverso due voci, quelle di Marco Pautasso, vicedirettore del “Salone del Libro” e di Federico Vergari, giornalista, scrittore e consulente del “Salone”. Disponibile dallo scorso giovedì 7 luglio su SalTo+ e sulle principali piattaforme di streaming gratuite, “Cuori selvaggi” presenta una decina di storie, una decina di persone che nello sport e nella vita ci hanno sorpreso con il loro coraggio, la loro forza, la loro determinazione e la loro capacità di “gettare il cuore oltre l’ostacolo”, per confrontarsi con i propri limiti, e che “con la loro attitudine e i loro valori – sottolineano Pautasso e Vergari – ci hanno insegnato che vale sempre la pena seguire le proprie passioni, ma anche sapersi ritirare, quando è il momento, nel rispetto di se stessi e degli altri”. Protagoniste e protagonisti nella vita e nello sport. Un unicum per tutti. Dall’americana Roberta (Bobbi) Gibb, che nel 1966, sfidando le regole che impedivano alle donne di gareggiare in una maratona, si presentò a quella di Boston, camuffandosi da uomo, e la portò a termine a Kathrine Switzer, che l’anno successivo corse anche lei a Boston, spianando così la strada alle generazioni future di donne appassionate del running. Per proseguire con il nostro DDR – Daniele De Rossi, il calciatore romano di nascita e romanista di maglia (oggi assistente del ct Mancini in nazionale azzurra), che ha dedicato alla squadra della sua città una carriera intera, senza mai cedere alle tentazioni, o con Stelvio Della Casa, che dopo la Seconda guerra mondiale giocò in Serie A con il Novara, ma che disputò la sua partita di calcio più importante nell’inverno del ‘45, tra le fila del Casale contro i fascisti delle Brigate Nere. Altri “cuori selvaggi”, il ciclista Michele Scarponi, che nel maggio 2016, in fuga sul Colle dell’Agnellosa, sa farsi da parte per lasciare vincere il Giro d’Italia al capitano Nibali, via via fino a Maria Moroni, prima donna a competere nel pugilato, in un Paese in cui la box femminile esiste solo da una ventina di anni, seguita dalle campionesse Stefania Bianchini, Simona Galassi e Irma Testa. E poi, ancora, Assunta Legnante, pesista e discobola napoletana, che non si arrese alla perdita improvvisa della vista e continuò nella sua determinazione, riuscendo a ottenere diversi ori e un argento gareggiando a livello paralimpico; il velocista Manlio Gelsomini, che, catturato dai fascisti, subì torture, ma non tradì i suoi compagni, e che il 24 marzo 1944 fu ucciso con un colpo alla testa alle Fosse Ardeatine; la ginnasta americana Simon Biles, atleta del 2021 per il Times, record mondiale con il maggior numero di medaglie conquistate, che ha avuto il coraggio di raccontare al mondo il suo “disagio” e si è rifiutata di soccombere alle aspettative esterne, ritirandosi; Amèlie Mauresmo, campionessa francese di tennis che ha saputo convivere con le proprie fragilità e ha sfidato i benpensanti, rivelando pubblicamente la sua omosessualità contro tutte le insinuazioni su di lei e il quarterback americano Colin Kaepernick, che il 26 agosto 2016 nel match tra “San Francisco 49ers” e “Green Bay Packers” non si alzò durante l’inno nazionale statunitense ( rendendo il gesto di inginocchiarsi un atto dal forte significato civile e politico diffuso in tutto il mondo ) che gli costò però la fine della carriera. Spiegano ancora Marco Pautasso e Federico Vergari: “Nell’epoca dello ‘storytelling’ applicato a qualsiasi cosa, politica compresa, non si può pensare a un evento sportivo senza un adeguato racconto. Che avvenga per radio, in video, su un sito, con un libro o su un quotidiano è ormai un dato di fatto che la qualità della narrazione influirà sensibilmente sulla costruzione di un preciso ricordo sportivo. L’epica sportiva non manca ultimamente. Ci sono trasmissioni TV, case editrici e riviste che fanno dello sport una questione prima letteraria e poi sportiva. Parlare di sport significa prima di tutto parlare di uomini e donne. Ogni uomo e ogni donna si portano dietro una loro storia. Ognuno con la sua storia, ognuno con la voglia di spostare i limiti un po’ più in là”.