Silvio Orlando sino a domenica 26, sul palcoscenico del Carignano

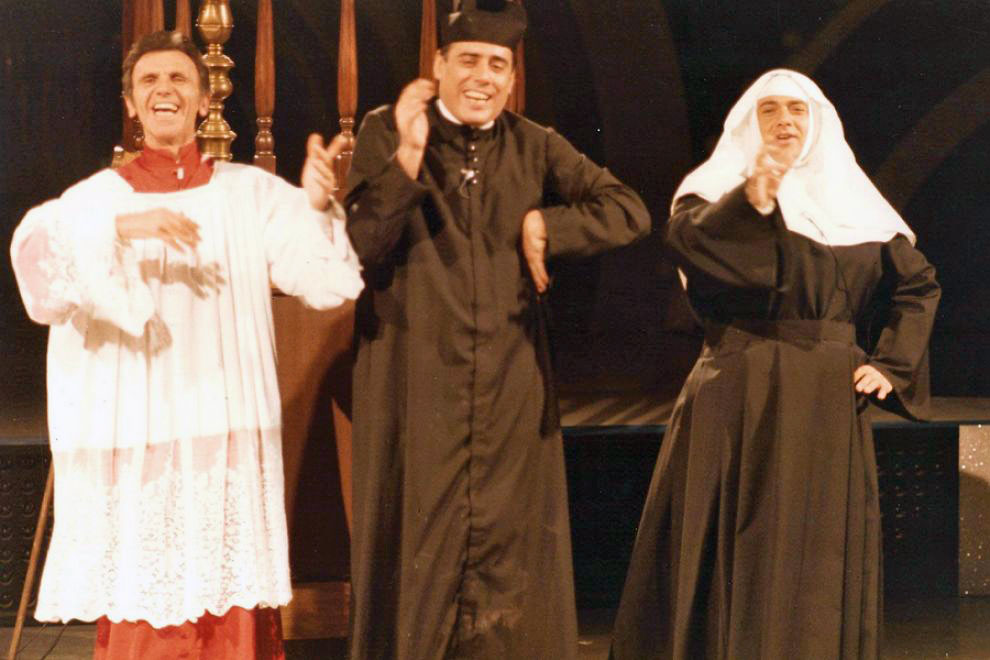

Ad inizio di serata, a sipario rosso ancora chiuso, in una delle repliche, balza fuori la chiacchierata di Silvio Orlando che forse fa Silvio Orlando, oppure quella è già una parte del copione o soltanto forse una occasione un tantino subdola per ribadire “quanto ci fa piacere essere qui a Torino, in una città che ci accoglie sempre con simpatia, in questo bellissimo teatro che è il Carignano, davanti ad un pubblico preparato e competente. Ecco, adesso s’apre il sipario e andiamo a incominciare.” Dieci capitoli per quattro attori, il testo s’intitola nell’originalità “Los farsantes”, tradotto in italiano da Davide Carnevali con “Ciarlatani”, l’autore è il drammaturgo spagnolo Pablo Remòn, osannato in patria con premi prestigiosi, non ultimo il Lope de Vega per il Teatro, che per questa odierna fatica s’è caricato anche del ruolo di regista.

Poi il monologo della giovane Anna Velasco, un po’ trasandata ma tanto caruccia, che ha la malattia del palcoscenico a scorrerle dentro le vene, che aspira a grandi ruoli, che ha già frequentato produzioni di poco conto a sfornare opere classiche, che parla di Accademia e del Piccolo di Milano, che già stringe tra le mani il suo David di Donatello ma che intanto riempie la giornata con lavoretti fasulli e spettacolini per i più piccoli. Che coltiva un rapporto con il padre morto prematuramente, regista geniale negli anni Ottanta, ma probabilmente richiamato a sorreggere una vita di ragazza che altro non è se non un sogno, un sogno che ritorna, iperattivo e ingombrante. E poi Diego Fontana, un curriculum di film di successo, e di cassetta, pronto a soddisfare le mire e le voglie del proprio produttore che insegue la grande produzione internazionale e la star Veronica Del Rey che suoni propizia ai favori del pubblico: fino alla sveglia in un letto di ospedale, dopo aver visto la morte in faccia per quell’incidente d’aereo che ha il potere di sconvolgerti le idee e soprattutto l’esistenza. Risvegliarsi in quel letto bianco d’ospedale e scoprirsi un regista che vuole azzerare tutto quanto e tramutarsi in un autore d’essai, per una volta imporre la propria volontà all’alcolizzato produttore (avrà afferrato bene il concetto?) e fargli abbracciare l’ultima sceneggiatura di Eusebio Velasco.

Tanti piccoli, a volte impercettibili – nel senso che sono buttati in palcoscenico senza la più pura e necessaria costruzione, o se qualcosa sembra avere maggiore corpo poi non viene sfruttata, portata a compimento, avvolta da un senso che le dia vita vera – squarci pensa Remòn all’interno del proprio testo, surreale, pronto a inciampare, nebbioso, con il seme principale della fragilità, di modo che, quando vedi gli attori richiusi nella scena finale al di qua e al di là (d’obbligo la abbondante mescita di un assurdo barista kazako?) del bancone di un bar, in vena delle ultime confessioni e degli ultimi alleggerimenti del cuore, quando il cuore di Anna s’è acquietato con un “sto bene”, quando per un paio di concludenti (?) battute quello che hai visto sinora altro non sarebbe che il sogno venuto fuori dalla mente e dagli occhi di un cane (??), che cosa rimane allo spettatore? Sì, situazioni assurde che spingono inevitabilmente alla risata e spremono il divertimento della serata, le intromissioni degli attori chiamati con i loro nomi e cognomi, il bambino con il palloncino e Dorothy dalle trecce rosse del “Mago di Oz”, la scena di vele grigiastre, a trasudare leggerezza, inventata da Roberto Crea, la citazione della produzione Cardellino srl che ha dato vita al pasticciaccio giù giù sino alla direzione generale di Maria Laura Rondanini, le entrate e le uscita tra vita e finzione, i ricordi e i rimandi e gli sberleffi di quegli avvenimenti e di quelle esistenze che ruotano intorno al modo della celluloide e dei palcoscenici della penisola: ma hai la netta sensazione che dietro quegli accartocciamenti teatrali e quella fiumana di parole, non rimanga molto, che il fuoco delle buone intenzioni si smorzi con troppa facilità e troppo presto.

Non cercate insomma uno straccio di trame. Cercate un buon quartetto d’interpreti. C’è il viso sghembo e stralunato di Silvio Orlando a muoversi attraverso i tanti nonsense della serata, c’è il divertimento e la bravura senza se e senza ma di Francesco Brandi alle prese con l’oceano infinito dei plagi, c’è la sicurezza della giovane Blu Yoshimi che padroneggia il palcoscenico. C’è in ultimo – ma io direi, per come mi sono sentito a fine spettacolo (110’), soprattutto – la maestria e la bellezza nel vedere Francesca Botti trascorrere da un personaggio all’altra, davvero eccezionale sorpresa. Ma si ritorna al davvero poco di Remòn: e ti chiedi quanta trasandatezza e quanta inconcludente scrittura ci sia nel teatro di oggi.

Elio Rabbione

A margine della presentazione Cristiano Bussola e Mara Martellotta hanno consegnato una copia del libro al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che partecipava a un precedente incontro.

A margine della presentazione Cristiano Bussola e Mara Martellotta hanno consegnato una copia del libro al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che partecipava a un precedente incontro.

Appuntamento clou, sabato 25 maggio, alle 11,30, nella “Chiesa di Santa Croce” (Centro storico), l’“Orchestra Sinfonica Bartolomeo Bruni”, celebra il Maestro Giovanni Mosca, suo infaticabile animatore e direttore per oltre mezzo secolo, in occasione dei 100 anni dalla nascita, proponendo un programma con musiche di Mozart e Puccini. Sempre sabato 25, alle 19, nel cortile della “Biblioteca Civica” (via Cacciatori delle Alpi, 9) il “Quintetto” composto da Dan Kinzelman(sassofono), Beatrice Miniaci (flauto), Ludovico Franco (tromba), Nicola Traversa(chitarra e voce) e Nicolò Masetto(contrabbasso) proporrà “Six Memos for the Next Millennium”, una performance ispirata alle “Lezioni Americane” di Italo Calvino.

Appuntamento clou, sabato 25 maggio, alle 11,30, nella “Chiesa di Santa Croce” (Centro storico), l’“Orchestra Sinfonica Bartolomeo Bruni”, celebra il Maestro Giovanni Mosca, suo infaticabile animatore e direttore per oltre mezzo secolo, in occasione dei 100 anni dalla nascita, proponendo un programma con musiche di Mozart e Puccini. Sempre sabato 25, alle 19, nel cortile della “Biblioteca Civica” (via Cacciatori delle Alpi, 9) il “Quintetto” composto da Dan Kinzelman(sassofono), Beatrice Miniaci (flauto), Ludovico Franco (tromba), Nicola Traversa(chitarra e voce) e Nicolò Masetto(contrabbasso) proporrà “Six Memos for the Next Millennium”, una performance ispirata alle “Lezioni Americane” di Italo Calvino.