Uno sguardo “nuovo”, tra ironia e riscoperta, sull’antica “Bugella” attraverso le opere di Dalla Fontana & Maffeo e del fotografo cinese Jin Ting

Dal 1° dicembre

Biella

Nato nell’ambito del Progetto “Da cosa nasce cosa” (ideato nel 2021 da “BI-BOx Art Space”, Galleria biellese tesa alla divulgazione del “contemporaneo”) e ampliato nel 2024 sotto il tema “La città che vorrei”, con l’intenzione di sfatare il pregiudizio che classificherebbe tutta l’arte contemporanea come “astrusa e incomprensibile”, a Biella tale pregiudizio torna ad essere nuovamente messo fuori gioco con l’idea di “sorprendere” (si spera, felicemente) i cittadini biellesi, che da lunedì 1° dicembre (e per 15 giorni) si troveranno a transitare nella piazza della stazione ferroviaria di “Biella San Paolo” e nella zona della “Rotonda” tra Chiavazza, Vigliano ed il raccordo della superstrada, attraverso la sostituzione delle consuete pubblicità con due elementi “fuori posto”, in grado di “interrompere – dicono da ‘BI-BOx Art’ – lo sguardo automatico, spingendo ad interrogarsi sul ruolo delle immagini e sul valore degli oggetti nella nostra vita quotidiana”.

Quei due elementi “fuori posto” sono semplicemente “Manifesti” (6×3) nati da “immaginari e culture differenti”, che – seguendo loro specifiche motivazioni creative ed emozionali – aprono sguardi assai diversi sulla relazione “oggetti-identità-memoria”: “BIGO Moments”, opera inedita del grafico Andrea Dalla Fontana e del “naturalista – geologo” Stefano Maffeo (entrambi operanti in “Arc-en Ciel”, società attiva nella comunicazione scientifica, didattico – ambientale, attività outdoor e progettazione turistica) rivisita con ironia i più tradizionali stereotipi biellesi attraverso il linguaggio pubblicitario, mentre “Portrait of Time” del fotografo cinese, oggi residente a Shangai, Jin Tin trasforma un macchinario tessile d’antan (il “cucisacco”) in un’immagine sospesa e sopravvissuta al tempo, lirica e malinconica nel suo silente donarsi agli occhi dei passanti.

Bizzarro, curioso e anche un po’ irriverente, il “BIGO Moments” del duo Dalla Fontana – Maffeo “se a un primo sguardo somiglia in tutto – sottolinea la nota stampa – a un cartellone promozionale, osservandolo meglio si rivela come un catalogo semiserio dell’immaginario biellese, dove ogni ‘scatola BIGO’ rappresenta un frammento riconoscibile della cultura locale: il tinello Aiazzone, la funicolare del Piazzo, Quintino Sella, la polenta concia, e altre piccole mitologie quotidiane che abitano la memoria collettiva. Partendo dall’estetica pop e dai codici del consumo, il progetto mette in scena una riflessione sul senso di appartenenza e sulla costruzione dell’identità territoriale”. Ecco allora chiederci: Quale simbolo portarci a braccetto? Da quale sentirci meglio rappresentati? E quale, a rifletterci su, ci pare meno rappresentativo, se non inutile?

Domande lecite, non impegnative su cui farci pure una permessa, ben accetta, risatina. Per questa ragione, attraverso una sezione apposita del manifesto, le persone saranno anche invitate a inviare delle proposte, indicando quale sia l’oggetto che secondo loro rappresenta maggiormente Biella.

Le varie suggestioni verranno illustrate dagli artisti e presentate venerdì 12 dicembre, alle 18, in un evento programmato alla Galleria “BI-BOx”.

Un taglio creativo molto diverso troviamo, invece, nella serie di Jin Ting “Portrait of Time” (curata dalla fotografa americana ma italiana d’adozione L. Mikelle Standbridge e dal fotografo biellese Fabrizio Lava) nata da una “residenza d’artista” di due settimane nelle cinque valli montane del Biellese, svoltasi nel settembre 2024 in occasione della mostra “Viaggio – Orizzonti, Frontiere, Generazioni”, curata da “Stilelibero”, Associazione locale impegnata a organizzare mostre di giovani artisti emergenti appartenenti alla cosiddetta “Generazione Z”. Durante la residenza, Ting ha costruito un “ponte ideale” tra la sua sensibilità e il “patrimonio industriale biellese”, trovando come luogo di ispirazione l’ex “Lanificio Fratelli Zignone”, oggi “Fabbrica della Ruota”, un complesso industriale del XIX secolo che conserva macchinari e strumenti dell’era prevalentemente contraddistinta dalla produzione del Tessile. Qui Ting ha voluto cristallizzare nel tempo le immagini custodite da un luogo che deve averlo fortemente affascinato nella sua capacità di conservare integri squarci di storia industriale fatta di oggetti e macchinari abbandonati, isolati in una narrazione fotografica scarna e senza fronzoli, in una totalità di soggetti che, pur nella loro apparente freddezza, “rivelano un’inaspettata sensualità” nella luce soffusa, nell’accettazione scenica del materiale consumato e in quella toccante solitudine degli stessi oggetti. Due modi d’intendere la città, le sue presenze, la sua storia. Invenzioni “da strada” su cui riflettere, sorridere, o perdersi in un misurato guizzo di nostalgia.

Per maggiori info: “BI-BOx Art Space”, via Italia 38, Biella; tel. 3497252121 o www.bi-boxartspace.com

Gianni Milani

Nelle foto: Andrea Dalla Fontana e Stefano Maffeo; “BIGO Experience_transumanza”; Jin Ting; “Portrait of time_Cucisacco”

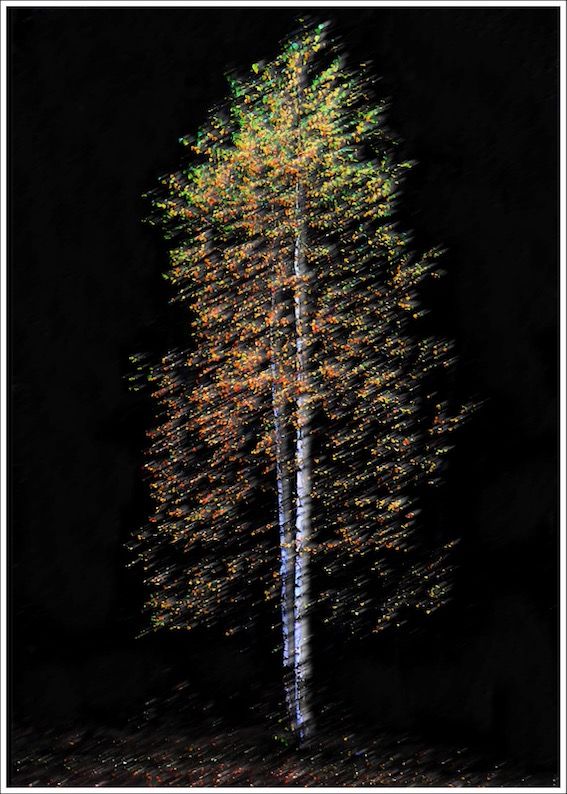

Di natura ci parla anche Gianalberto Righetti – ingegnere e fotografo genovese, dagli anni Novanta espone le sue opere in varie gallerie d’arte contemporanea, opere “di razionalità e logica tipiche di un ingegnere. laddove Righetti “fotografa esponendo per le luci, ottenendo immagini sottoesposte e con colori saturi, grazie anche al frequente uso del filtro polarizzatore” -, sotto altra forma, attraverso la fotografia coniugata sotto sguardi diversi. Attraverso una “foglia” (2020), quasi rinsecchita nei suoi colori autunnali, imprigionata tra due robuste colonne, attraverso l’immagine lattiginosa di un angolo di deserto in Namibia, “Presenza invisibile 8” del 2023, attraverso il tronco contorto e spigoloso di un albero (“Frammenti ricomposti 6”), colto lo scorso anno nella campagna della ligure Bogliasco. Estetismi che non sono superflui esercizi di tecnica, quelli di Righetti, quelli che guardano e coniugano l’essenza e la concretezza allo stesso tempo dell’”albero”, che rimane il protagonista di questo spazio di galleria dedicato all’autore: davanti a ogni opera ci imbattiamo in un risultato profondo, nella trasformazione del “linguaggio visivo in un’esperienza naturalistica” (scrive Malinpensa nella sua presentazione), nel ritrovarci spinti a sentirci far parte, inglobati nel soggetto che abbiamo davanti a noi. Quella di Righetti è poi una natura non statica ma in movimento, parte di un ambiente che vive e che respira, Righetti vivendola dall’interno pare giocarci insieme: “Frammenti Ricomposti 4” nel suo incessante sfuggire verticale, come uno specchio deformato, ne è la prova, come i chiaroscuri, rubati alle Cinqueterre, di “Presenza invisibile 1” (un’opera del 2008), come quelle immagini che sembrano quasi soltanto impressioni e accenni, riprese dai panorami di States del nord americano, come tutto quanto emblematicamente diventa macchia, rossastra o verde, nelle tante ricercate tonalità, tra le campagne di Chaumont, soltanto pochi mesi fa. Opere che sono respiro, immersioni, lirismi, coloriture, “poesie visive”, ragnatela di accordi e di rapporti a mano a mano più stretti e compatti, dove la presenza umana è saggiamente bandita.

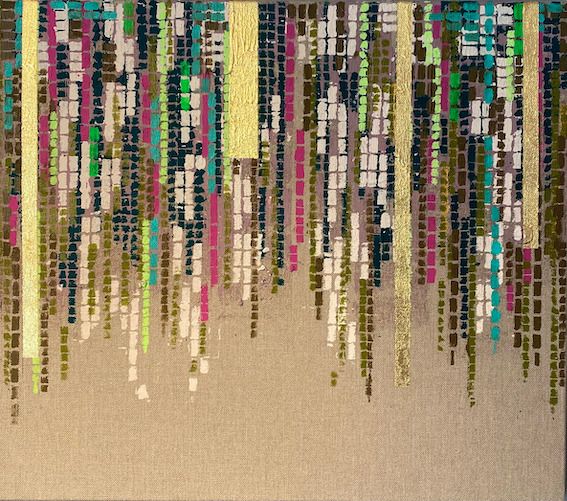

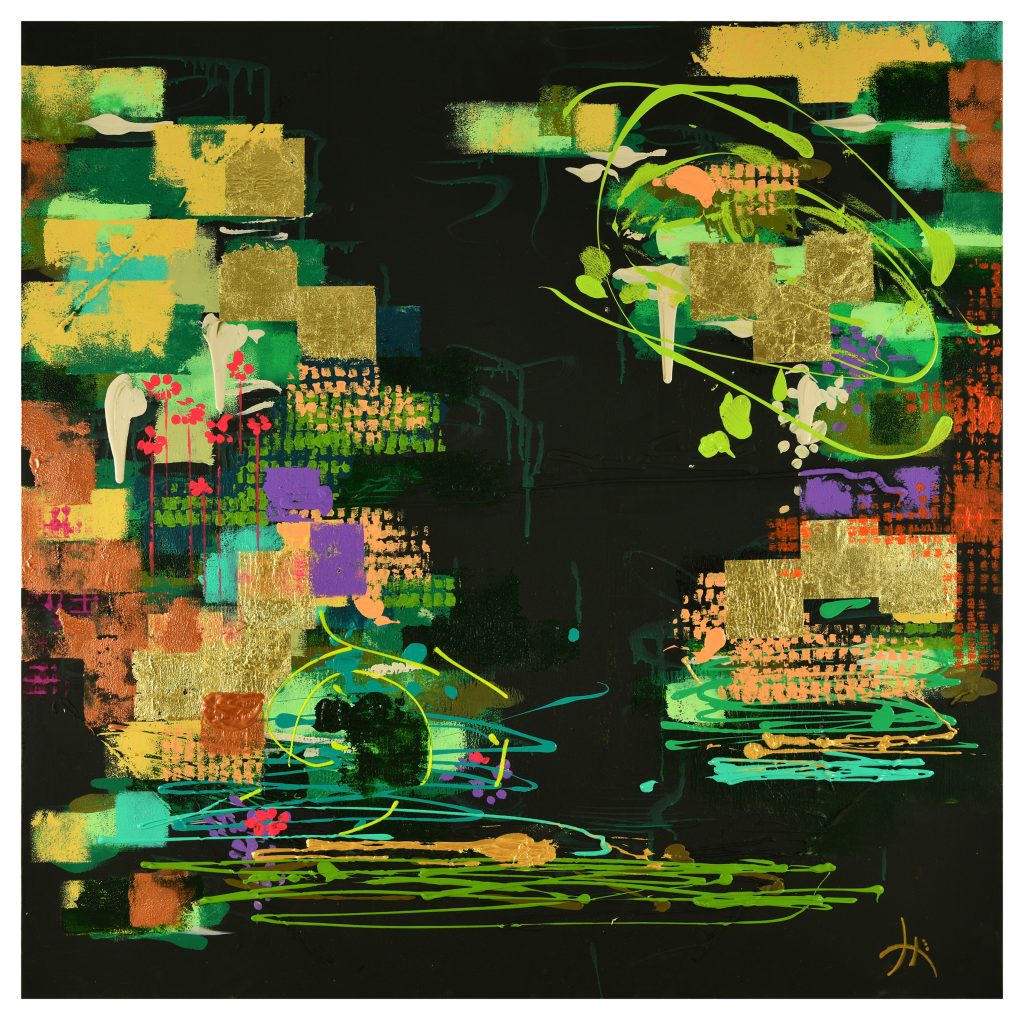

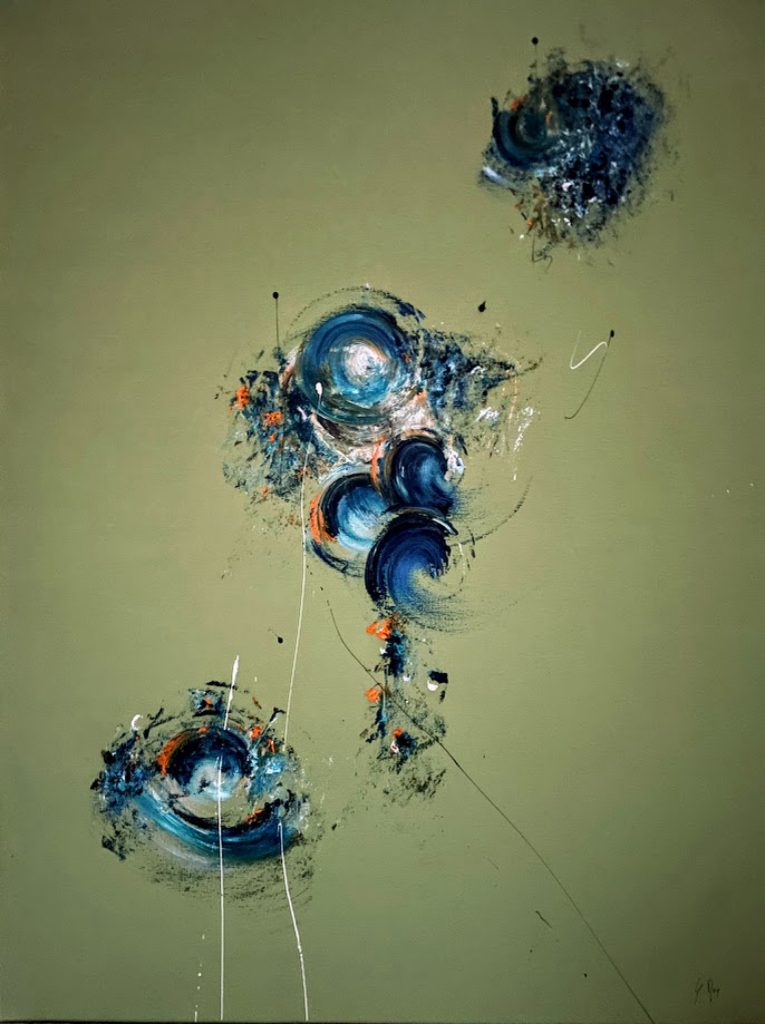

Di natura ci parla anche Gianalberto Righetti – ingegnere e fotografo genovese, dagli anni Novanta espone le sue opere in varie gallerie d’arte contemporanea, opere “di razionalità e logica tipiche di un ingegnere. laddove Righetti “fotografa esponendo per le luci, ottenendo immagini sottoesposte e con colori saturi, grazie anche al frequente uso del filtro polarizzatore” -, sotto altra forma, attraverso la fotografia coniugata sotto sguardi diversi. Attraverso una “foglia” (2020), quasi rinsecchita nei suoi colori autunnali, imprigionata tra due robuste colonne, attraverso l’immagine lattiginosa di un angolo di deserto in Namibia, “Presenza invisibile 8” del 2023, attraverso il tronco contorto e spigoloso di un albero (“Frammenti ricomposti 6”), colto lo scorso anno nella campagna della ligure Bogliasco. Estetismi che non sono superflui esercizi di tecnica, quelli di Righetti, quelli che guardano e coniugano l’essenza e la concretezza allo stesso tempo dell’”albero”, che rimane il protagonista di questo spazio di galleria dedicato all’autore: davanti a ogni opera ci imbattiamo in un risultato profondo, nella trasformazione del “linguaggio visivo in un’esperienza naturalistica” (scrive Malinpensa nella sua presentazione), nel ritrovarci spinti a sentirci far parte, inglobati nel soggetto che abbiamo davanti a noi. Quella di Righetti è poi una natura non statica ma in movimento, parte di un ambiente che vive e che respira, Righetti vivendola dall’interno pare giocarci insieme: “Frammenti Ricomposti 4” nel suo incessante sfuggire verticale, come uno specchio deformato, ne è la prova, come i chiaroscuri, rubati alle Cinqueterre, di “Presenza invisibile 1” (un’opera del 2008), come quelle immagini che sembrano quasi soltanto impressioni e accenni, riprese dai panorami di States del nord americano, come tutto quanto emblematicamente diventa macchia, rossastra o verde, nelle tante ricercate tonalità, tra le campagne di Chaumont, soltanto pochi mesi fa. Opere che sono respiro, immersioni, lirismi, coloriture, “poesie visive”, ragnatela di accordi e di rapporti a mano a mano più stretti e compatti, dove la presenza umana è saggiamente bandita. Graziano Rey – torinese, classe 1953, membro della “Soffitta macabra di Alessandri, dentro il mondo della pittura e della musica (sua la sigla di “Buona Domenica”, suo il premio “Rino Gaetano” 1991/92 come il premio Viareggio come cantautore: nonché opinionista per numerose puntate del “Maurizio Costanzo Show”) – poggia in maniera assai personale sulle proprie tele “un mondo di colori”, per estrema astrazione, di grande movimento e di forte impatto visivo, simpaticamente strambo e dinamico, variante e ritmato, grumi di colore che sono note posate in vario disordine su un frastagliato e scomposto rigo musicale; gioca in “frammenti di tela” con quelle che paiono coreografie costruite sulla tenuità dei colori, i rosati gli azzurri i grigi, insetti sconosciuti o gemme preziose ; o piccoli mondi in movimento; sogna e ondeggia con deboli profondità attraverso “Frammenti di blu” (2024), ovvero impercettibili sagome che paiono guardare ad accenni umani, piccoli e ormai cresciuti, oggetti che spetta a noi decifrare, in pieno sfondo di un giallo acceso, mentre tutt’intorno è calmo silenzio, un invito a considerare, a trattenersi un attimo, tra quanto può essere realtà e quanto diventa immediatamente sogno.

Graziano Rey – torinese, classe 1953, membro della “Soffitta macabra di Alessandri, dentro il mondo della pittura e della musica (sua la sigla di “Buona Domenica”, suo il premio “Rino Gaetano” 1991/92 come il premio Viareggio come cantautore: nonché opinionista per numerose puntate del “Maurizio Costanzo Show”) – poggia in maniera assai personale sulle proprie tele “un mondo di colori”, per estrema astrazione, di grande movimento e di forte impatto visivo, simpaticamente strambo e dinamico, variante e ritmato, grumi di colore che sono note posate in vario disordine su un frastagliato e scomposto rigo musicale; gioca in “frammenti di tela” con quelle che paiono coreografie costruite sulla tenuità dei colori, i rosati gli azzurri i grigi, insetti sconosciuti o gemme preziose ; o piccoli mondi in movimento; sogna e ondeggia con deboli profondità attraverso “Frammenti di blu” (2024), ovvero impercettibili sagome che paiono guardare ad accenni umani, piccoli e ormai cresciuti, oggetti che spetta a noi decifrare, in pieno sfondo di un giallo acceso, mentre tutt’intorno è calmo silenzio, un invito a considerare, a trattenersi un attimo, tra quanto può essere realtà e quanto diventa immediatamente sogno.