Dal 12 febbraio 2026 gli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino accoglieranno l’esposizione dedicata a “Edward Weston – la materia delle forme”, la grande mostra organizzata da Fundación Mapfer, in collaborazione con CAMERA che, dopo le tappe di Madrid e Barcellona, approda in Italia per la prima volta. Con una selezione di 171 immagini, il percorso espositivo, curato da Sergio Mah si configura come un’ampia antologia che vuole ripercorrere le fasi della produzione di Edward Weston, nativo dell’Illinois, nel 1886, e spentosi in California nel 1958. Vuole offrire un punto di vista europeo sull’eredità di una delle figure di spicco della fotografia nordamericana. Si tratta di un corpus che si pone, come un contrappunto estetico e concettuale, al modernismo delle prime avanguardie fotografiche europee. La mostra attraversa oltre 40 anni di attività, dal 1903 al 1948, del grande forografo statunitense, dalle prime prove segnate dal pottorialismo alla piena affermazione come figura centrale della Straight Photography. Il progetto vuole mettere in luce il ruolo di Weston nel riconoscere la fotografia come linguaggio poetico e intellettuale, oltre che come chiave interpretativa dell’estetica e dello stile di vita dell’America tra le due guerre. Pioniere di una visione moderna, Weston scelse la fotocamera Grande Formato come strumento privilegiato, realizzando immagini in bianco e nero di straordinaria nitidezza e ricchezza di dettagli. Il suo rigore tecnico, unito al profondo legame con natura, luce e forma, ha generato un corpus che comprende nature morte, nudi, paesaggi e ritratti oggi considerati iconici. Radicata nel paesaggio e nella cultura statunitense, l’opera di Weston offre una prospettiva unica sul processo di affermazione della fotografia e sul ruolo centrale che essa ha assunto nella cultura visiva contemporanea.

La mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno 2026.

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia – via delle Rosine 18, 10123 Torino

Mara Martellotta

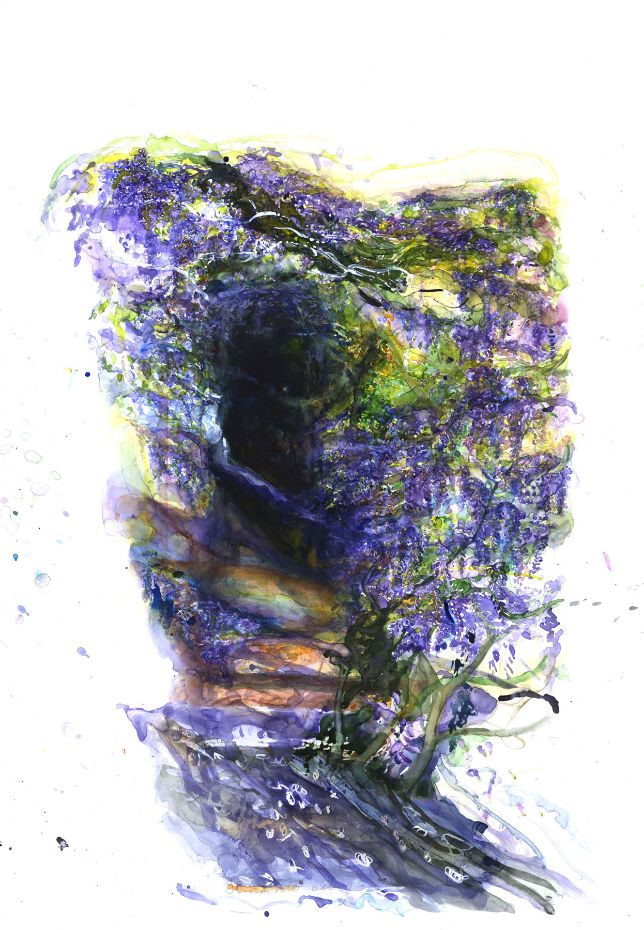

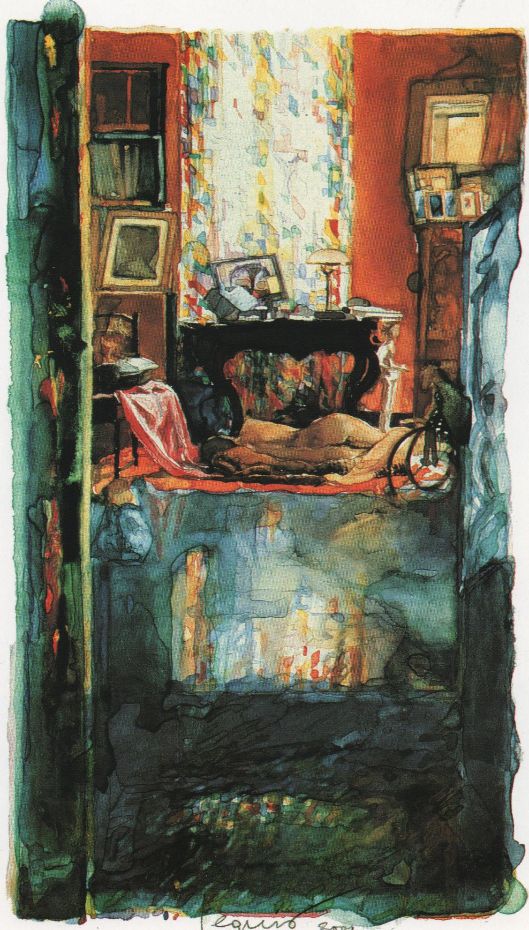

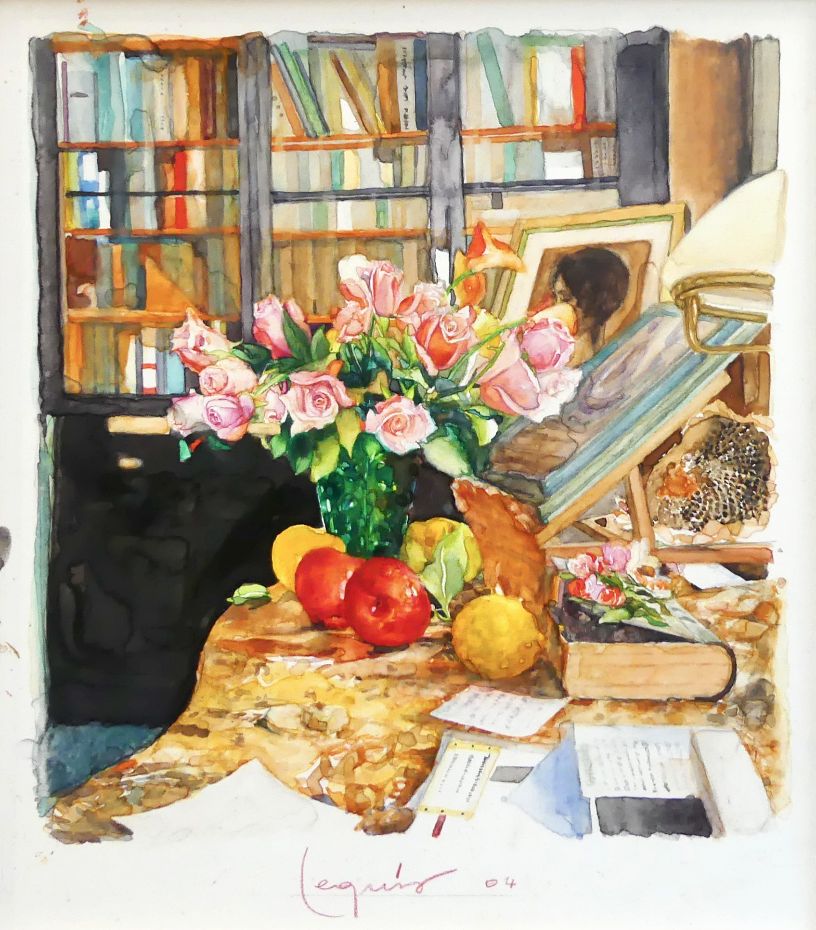

“Comunità plurale” che è obiettivo principe del Nikitin uomo ed artista. Arduo percorso, per la cui uscita “io artista – racconta Nikitin – come Penelope al telaio, lavoro segretamente disfacendo le trame di una tela ordita dal Titano più crudele”. Un processo che lo impegna nel campo multiforme di una tecnica ineccepibile, ma soprattutto sul piano dell’emotività e di antiche dolorose memorie difficili da mettere a parte; “un progetto artistico che si estrinseca – conclude Nikitin – anche come struttura teatrale traendo ispirazione dal ‘Teatro della crudeltà’ di Antonin Artaud: un teatro che colpisce il corpo dello spettatore, che lacera il linguaggio, che rompe il ritmo e nega il conforto. In questo senso, il mio ‘teatro della crudeltà’ è precursore di un’etica di resistenza al vuoto. Rifiuta la narrazione, la mimica, l’illusione. Non spiega, ma costringe a vivere”. Dipanando, senza sosta, quella terribile infinita matassa del “fuso di Kronos”.

“Comunità plurale” che è obiettivo principe del Nikitin uomo ed artista. Arduo percorso, per la cui uscita “io artista – racconta Nikitin – come Penelope al telaio, lavoro segretamente disfacendo le trame di una tela ordita dal Titano più crudele”. Un processo che lo impegna nel campo multiforme di una tecnica ineccepibile, ma soprattutto sul piano dell’emotività e di antiche dolorose memorie difficili da mettere a parte; “un progetto artistico che si estrinseca – conclude Nikitin – anche come struttura teatrale traendo ispirazione dal ‘Teatro della crudeltà’ di Antonin Artaud: un teatro che colpisce il corpo dello spettatore, che lacera il linguaggio, che rompe il ritmo e nega il conforto. In questo senso, il mio ‘teatro della crudeltà’ è precursore di un’etica di resistenza al vuoto. Rifiuta la narrazione, la mimica, l’illusione. Non spiega, ma costringe a vivere”. Dipanando, senza sosta, quella terribile infinita matassa del “fuso di Kronos”.