Un romanzo di indagine psicologica della scrittrice torinese Laura Graziano, quanto mai attuale in tempi di Covid

“Io ero te“. Questo il titolo del romanzo della scrittrice torinese Laura Graziano (AlbratrosEditore), incentrato sul rapporto tra individuo e società, tema tanto più attuale in un’epoca come quella di Covid che stiamo vivendo, dai mesi del lockdown in poi.

Il libro è incentrato sulla figura del protagonista, di cui viene descritta la vita interiore, attraverso un susseguirsi di lettere,suddivise in blocchi, seguendo lo schema tipico di una composizione musicale. La mente del protagonista è abitata da pensieri ossessivi, cui si aggiunge, però, uno sguardo piuttosto lucido sul mondo che lo circonda. Fin dall’infanzia, egli si è sentito un estraneo tra persone tutte eguali. Il destinatario dei suoi scritti, ritenuti deliranti, è un medico dalla vita apparentemente perfetta, il suo terapeuta. Tra una missiva e l’altra si dipanano scorci di vita apparentemente banali, quelli del medico, che stridono con quelli del protagonista, capace di vivere ogni attimo con una intensità tale da consentirgli di sollevarsi dalla mera realtà in cui vivono gli esseri che lo circondano. Nel romanzo parole di odio si mescolano ad altre d’amore, il sarcasmo e l’ironia si uniscono a minacce di morte, in un costante crescendo di emozioni, che approdano poi ad un finale inaspettato.

L’autrice ha voluto delineare, attraverso questo libro, il ritratto di un individuo che non si sente parte della comunità, non condividendone i valori, e che compie, per questo motivo, una ricerca identitaria, mettendo in discussione tutto ciò che noi intendiamo per normalità. Il rapporto con il suo terapeuta si complica in quanto il protagonista del romanzo incolpera’ dei suoi pensieri ossessivi o stesso terapeutica che lo aveva in cura.

Questo libro è stato di recente oggetto di una conferenza, tenutasi lo scorso 28 settembre nel Duomo di Torino, alla presenza dell’autrice Laura Graziano, di Valter Gentili, psicologo fondatore della ScuolaEmotivia, e di Ivan Raimondi, vicedirettore della Pastorale della Salute della Diocesi di Torino, con letture accompagnate al pianoforte dal parroco del Duomo, don Carlo Franco, e dalla voce dell’attore Paolo Bergonzi.

Mara Martellotta

Ha talento e originalità creativa da vendere,

Ha talento e originalità creativa da vendere,

Qui abbiamo un normalissimo nudo femminile esposto ai benefici effetti del sole e un paio di gambe

Qui abbiamo un normalissimo nudo femminile esposto ai benefici effetti del sole e un paio di gambe

Mercoledì 21 ottobre il Cinema Massaua di Torino ha ospitato l’anteprima nazionale del film “ Sul più bello “ di Alice Filippi , prodotto dalla Eagle Pictures.

Mercoledì 21 ottobre il Cinema Massaua di Torino ha ospitato l’anteprima nazionale del film “ Sul più bello “ di Alice Filippi , prodotto dalla Eagle Pictures. Donatello 2018, è stata anche ospitata nell’ambito della recente Festa di Roma.

Donatello 2018, è stata anche ospitata nell’ambito della recente Festa di Roma.

Conficcato in una nicchia di un grande masso compare il volto di un personaggio dell’antichità. Si parla di Maometto, il profeta dell’Islam, o di un Giove romano o forse di qualcun altro. In bassa Val di Susa, a una quarantina di chilometri da Torino, i colori dell’autunno e le prime nebbie d’ottobre rendono quel luogo ancora più incantato e anche un po’ fiabesco. Ma intorno a quella figura maschile persiste la disputa, ormai vecchia di decenni, tra borgonesi e storici. I valsusini non hanno dubbi: quel volto scolpito nella roccia è quello di Maometto ma gli studiosi la pensano molto diversamente. Maometto non c’entra nulla, sostengono i ricercatori, si tratta piuttosto di una divinità romana. Eppure quel gigantesco masso caduto in valle a ridosso di una stradina accanto al bosco è rotolato per centinaia di metri dall’alto di una montagna dove i saraceni musulmani passavano, stazionavano e poi scendevano in valle per uccidere e distruggere paesi e borgate. Chissà che non siano stati proprio loro a incidere su quella roccia il volto del fondatore della religione islamica? Vale comunque la pena passare da queste parti quando si va in alta valle a sciare o a visitare Susa e la Novalesa o a mangiare la polenta in qualche rifugio. Si lascia l’auto dove è possibile e dopo una brevissima camminata eccolo lì, è talmente piccolo nell’enorme masso che quasi non si vede ma poi, avvicinandosi, emerge una piccola nicchia a forma di tempietto a quattro-cinque metri dal suolo. I borgonesi lo chiamano “il Maometto di Borgone”. Indossa una tunica e un mantello, ha le braccia sollevate verso l’alto e ai piedi si scorge un animale mentre sul frontone compare un’iscrizione, quasi

Conficcato in una nicchia di un grande masso compare il volto di un personaggio dell’antichità. Si parla di Maometto, il profeta dell’Islam, o di un Giove romano o forse di qualcun altro. In bassa Val di Susa, a una quarantina di chilometri da Torino, i colori dell’autunno e le prime nebbie d’ottobre rendono quel luogo ancora più incantato e anche un po’ fiabesco. Ma intorno a quella figura maschile persiste la disputa, ormai vecchia di decenni, tra borgonesi e storici. I valsusini non hanno dubbi: quel volto scolpito nella roccia è quello di Maometto ma gli studiosi la pensano molto diversamente. Maometto non c’entra nulla, sostengono i ricercatori, si tratta piuttosto di una divinità romana. Eppure quel gigantesco masso caduto in valle a ridosso di una stradina accanto al bosco è rotolato per centinaia di metri dall’alto di una montagna dove i saraceni musulmani passavano, stazionavano e poi scendevano in valle per uccidere e distruggere paesi e borgate. Chissà che non siano stati proprio loro a incidere su quella roccia il volto del fondatore della religione islamica? Vale comunque la pena passare da queste parti quando si va in alta valle a sciare o a visitare Susa e la Novalesa o a mangiare la polenta in qualche rifugio. Si lascia l’auto dove è possibile e dopo una brevissima camminata eccolo lì, è talmente piccolo nell’enorme masso che quasi non si vede ma poi, avvicinandosi, emerge una piccola nicchia a forma di tempietto a quattro-cinque metri dal suolo. I borgonesi lo chiamano “il Maometto di Borgone”. Indossa una tunica e un mantello, ha le braccia sollevate verso l’alto e ai piedi si scorge un animale mentre sul frontone compare un’iscrizione, quasi  cancellata dal tempo, con lettere latine. Per la tradizione popolare della zona quella figura rapresenta Maometto e molte leggende antiche si fanno risalire alle invasioni dei Mori che oltre mille anni fa devastarono la Valle di Susa lasciando terribili ricordi nella gente, poi tramandati per generazioni. Ma allora chi è rappresentato in quel bassorilievo? Le ipotesi avanzate sono diverse ma il Profeta avrebbe poco a che vedere con quel ritratto. Si tratterebbe invece, secondo gli storici, del volto di Giove Dolicheno, una divinità anatolica venerata dai soldati romani nel II-III secolo. Gli arabi arrivarono in Val di Susa alcuni secoli dopo la morte di Maometto. Valicate le Alpi marittime i predoni musulmani giunsero in Liguria e in Piemonte e nell’anno 906 furono avvistati per la prima volta nelle grotte dell’alta Val di Susa che furono usate come basi per assaltare e depredare i borghi valsusini, saccheggiando e uccidendo gli abitanti del luogo. La stessa celebre Abbazia di Novalesa, all’epoca uno dei più importanti centri culturali e religiosi del Piemonte, fu incendiata nel 912 dai saraceni e i monaci furono costretti a fuggire a Torino mettendo in salvo codici e manoscritti della biblioteca. Ma il mistero in bassa valle resta e la domanda se la pongono in molti: quel volto misterioso è di Maometto o di un Giove? Gli studiosi, come detto, non hanno più dubbi, si tratta di una divinità romana, ma per i borgonesi l’uomo misterioso resta Maometto. Lasciamo quindi a Borgone il suo “Maometto” in bella mostra su quella rupe che attira turisti e gitanti diretti in alta valle. Una capatina da Maometto è sempre gradita ai borgonesi.

cancellata dal tempo, con lettere latine. Per la tradizione popolare della zona quella figura rapresenta Maometto e molte leggende antiche si fanno risalire alle invasioni dei Mori che oltre mille anni fa devastarono la Valle di Susa lasciando terribili ricordi nella gente, poi tramandati per generazioni. Ma allora chi è rappresentato in quel bassorilievo? Le ipotesi avanzate sono diverse ma il Profeta avrebbe poco a che vedere con quel ritratto. Si tratterebbe invece, secondo gli storici, del volto di Giove Dolicheno, una divinità anatolica venerata dai soldati romani nel II-III secolo. Gli arabi arrivarono in Val di Susa alcuni secoli dopo la morte di Maometto. Valicate le Alpi marittime i predoni musulmani giunsero in Liguria e in Piemonte e nell’anno 906 furono avvistati per la prima volta nelle grotte dell’alta Val di Susa che furono usate come basi per assaltare e depredare i borghi valsusini, saccheggiando e uccidendo gli abitanti del luogo. La stessa celebre Abbazia di Novalesa, all’epoca uno dei più importanti centri culturali e religiosi del Piemonte, fu incendiata nel 912 dai saraceni e i monaci furono costretti a fuggire a Torino mettendo in salvo codici e manoscritti della biblioteca. Ma il mistero in bassa valle resta e la domanda se la pongono in molti: quel volto misterioso è di Maometto o di un Giove? Gli studiosi, come detto, non hanno più dubbi, si tratta di una divinità romana, ma per i borgonesi l’uomo misterioso resta Maometto. Lasciamo quindi a Borgone il suo “Maometto” in bella mostra su quella rupe che attira turisti e gitanti diretti in alta valle. Una capatina da Maometto è sempre gradita ai borgonesi.

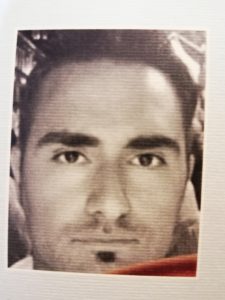

Un testo che fa riflettere e sognare ad occhi aperti. Un viaggio nella Lucania aspra e selvaggia ma sempre bella,meravigliosa ed accogliente.Occhi attenti che scrutano con dovizia di particolari tutto ciò che circonda il bravo poeta Luigi, addolorato perché assiste impotente allo svuotamento della sua Terra, con tanti giovani che partono per cercare fortuna al Nord Italia ma anche all’estero. L’autore Nasce a Tricarico, MT,42 anni fa,coniugato vive tuttora nella

Un testo che fa riflettere e sognare ad occhi aperti. Un viaggio nella Lucania aspra e selvaggia ma sempre bella,meravigliosa ed accogliente.Occhi attenti che scrutano con dovizia di particolari tutto ciò che circonda il bravo poeta Luigi, addolorato perché assiste impotente allo svuotamento della sua Terra, con tanti giovani che partono per cercare fortuna al Nord Italia ma anche all’estero. L’autore Nasce a Tricarico, MT,42 anni fa,coniugato vive tuttora nella  provincia di Potenza.Impiegato nelle ferrovie ha svolto il servizio militare a Torino ed è rimasto innamorato della città Sabauda al punto che quasi ogni anno ci ritorna felice come un ragazzino. Ha scritto tanti libri e vinto numerosi premi.Di recente è stato eletto segretario generale Filt Cgil Basilicata,grande sostenitore dei diritti dei lavoratori e battagliero sempre per portare avanti istanze,anche in Parlamento, atte a migliorare la vita lavorativa dei lavoratori nel mondo del trasporto.

provincia di Potenza.Impiegato nelle ferrovie ha svolto il servizio militare a Torino ed è rimasto innamorato della città Sabauda al punto che quasi ogni anno ci ritorna felice come un ragazzino. Ha scritto tanti libri e vinto numerosi premi.Di recente è stato eletto segretario generale Filt Cgil Basilicata,grande sostenitore dei diritti dei lavoratori e battagliero sempre per portare avanti istanze,anche in Parlamento, atte a migliorare la vita lavorativa dei lavoratori nel mondo del trasporto.