Sul palcoscenico dell’Alfieri, da venerdì 18 ottobre

Fabrizio Di Fiore è orgoglioso di averne acquistato i diritti e di poter portare per la prima volta in Italia, a Torino in prima nazionale – “per mantenere quella promessa fatta un paio d’anni fa di fare della città un punto d’eccellenza del musical e di tenere su di essa i riflettori sempre accesi” – sul palcoscenico dell’Alfieri, quel (primo) “Rocky” che nel 1977 si portò a casa inaspettatamente tre premi Oscar (Sylvester Stallone rientrò nelle cinquine e fu ad u passo dal vedersi assegnati quello per il miglior attore protagonista e quello per la miglior sceneggiatura originale), scommessa vinta di un giovane attore che fino a quel momento non aveva ancora trovato la sua giusta occasione.

Dopo i successi di Broadway e di Berlino, “faremo rivivere una storia che va ben oltre l’aspetto sportivo. È una grande storia d’amore, è la storia di un uomo che diventa campione non soltanto sul ring ma anche nella vita. Con la caparbietà e la determinazione. Un’orchestra dal vivo, la bellezza della colonna sonora di Tom Conti, delle musiche e delle canzoni, un cast d’eccezione fatto di attori, alcuni usciti dalla nostra scuola, selezionati con grande fatica: certamente il musical più complicato da mettere in scena, per i 31 cambi di scena che prevede, per le aspettative che il pubblico ha verso un film che è diventato un cult, per la necessità di intervenire su simulazioni che a ben vedere sono più cinematografiche che teatrali.”

Luciano Cannito, coreografo e regista di questa grande macchina teatrale che prenderà il via venerdì 18 (le repliche torinesi termineranno domenica 27, poi si proseguirà sino ad aprile 2025 per Trieste e Milano, Roma e Bari, Bologna e Napoli, piazze annunciate per ora), ribadisce che “non è stato facile confrontarsi con un titolo così famoso, è stata l’occasione per andare alla scoperta di nuovi talenti, cosa che certi produttori teatrali ancora fanno, a differenza del cinema che vede sempre più la presenza degli stessi nomi.” Il lavoro è stato tanto, durante l’estate (“mentre voi ve ne stavate al mare”, scherza Cannito con la compatta platea di giornalisti torinesi e non soltanto raccolta in una delle salette del teatro dal nuovo ufficio stampa, seduti in comodi banchi ben allineati sembriamo anche noi degli scolari al primo giorno di scuola), non solo la definitiva scelta dei protagonisti per cui c’è voluta l’approvazione dei responsabili americani, ma anche la preparazione delle scenografie dovute a Italo Grassi (pronto da ieri a buttarsi in un’opera lirica in Giappone, lui già applaudito frequentatore del Comunale di Bologna o del Maggio fiorentino) e dei costumi di Veronica Iozzi (“tutti rigorosamente anni Settanta, in un numero indescrivibile, ogni personaggio ne ha almeno sette”), l’adattamento e la traduzione delle canzoni, sempre di Cannito con la collaborazione di Laura Galigani, dovute a Stephen Flaherty e Lynn Ahrens (chi abbia per anni, in passaggi televisivi o in rassegne macinato quella storia non potrà ancora commuoversi nel riascoltare “”Eye of the Tiger” o “Gonna Fly Now”), la direzione musicale di Ivan Lazzara e Angelo Nigro e gli arrangiamenti di quest’ultimo chiamato pure a dirigere l’orchestra.

Flaherty e Ahrens dovrebbero essere presenti in sala venerdì prossimo: e c’è chi spera anche nel mitico Sly (“non è facile raggiungere personaggi di questo calibro, noi l’invito glielo abbiamo fatto, una risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore e noi ci speriamo ancora”). Dopo i miti americani raccolti di recente dal Museo del Cinema, sarebbe un’altra fascinosa presenza in città.

Il giovane pugile di Philadelphia chiamato a combattere contro Apollo Creed avrà il viso piuttosto d’angelo e i tatuaggi (d’obbligo) che compaiono (per ora) dietro l’orecchio e alla base del collo e tutta l’agilità di Pierpaolo Pretelli. Anche lui scolaretto disciplinatissimo che, ricorda Cannito, “se ne è arrivato alle prime prove già con l’intero testo imparato a memoria”, dice di essere felice e orgoglioso di questo spettacolo “che mi vede coinvolto in prima persona, non è facile incarnare un mito, recito canto e ballo e ne sento tutta la responsabilità. Non ci dormo la notte, mi sveglio con le battute che mi girano in testa, è un’esperienza che ti mette i brividi, anche Fiorello mi ha detto che l’emozione che ti dà il teatro non te la dà nessun altro. Lo sto provando nelle tantissime prove. E poi è un ruolo veramente complesso anche a livello fisico.”

La sua Adriana avrà gli occhi ancora stupefatti, dolcemente meravigliati di Giulia Ottonello, arrivata in questo gruppo senza conoscere nessuno e immediatamente ambientata per quell’aria di famiglia che circola sin dal primo giorno. Calata con passione nel personaggio (fu nel film della bravissima Talia Shire, sorella di Francis Ford Coppola, che aveva sempre pensato a lei per il ruolo di Connie Corleone per la saga del “Padrino”), confessa “di avere parecchi punti in comune con Adriana, non ultimo quello di tenermi dentro un’indole introversa e questo mi ha aiutato anche se come attrice ho fatto di tutto per aggiungere al personaggio molto altro.” Come ognuno sa, il punto cruciale di tutta la vicenda sarà il combattimento finale traRocky e Apollo Creed, un altro momento che ha richiesto una preparazione non indifferente, il risultato che vedremo non potrà che essere pieno di emozioni e di perfetto realismo.”

Elio Rabbione

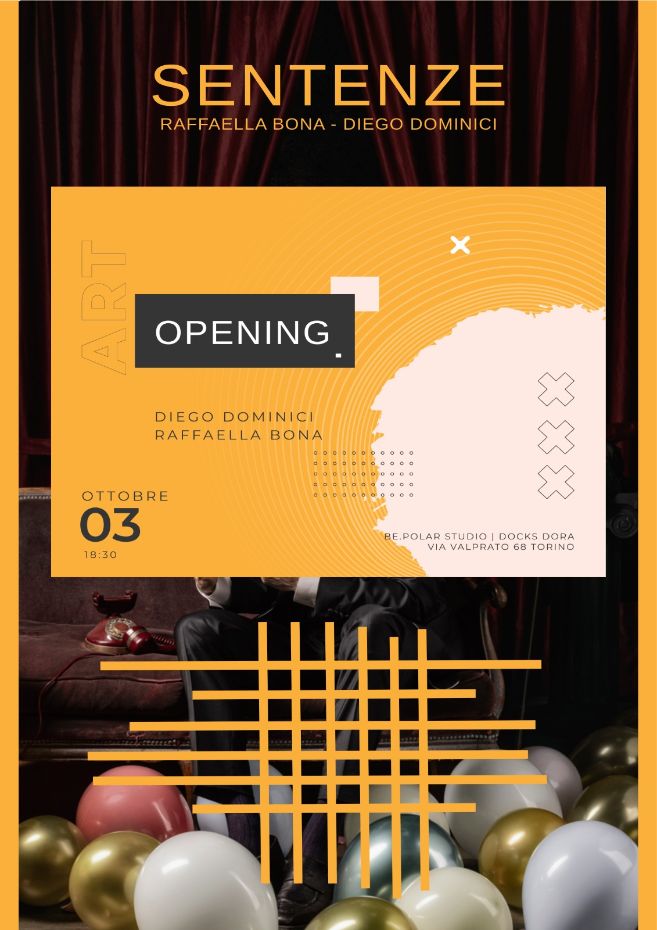

Nelle immagini, i protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello con il regista e coreografo Luciano Cannito; e ancora Pretelli davanti al guantoni indossati da Sylvester Stallone in “Rocky”, ora alla Mole per la mostra “Movie Icons: oggetti dai set di Hollywood”.

Interprete di musical e jazzista, ha lavorato per musicisti quali Riccardo Fioravanti, Dado Moroni e Stefano Bagnoli. A Torre Pellice ha interpretato sia brani del suo repertorio storico sia canzoni di Whitney Houston, negli arrangiamenti di Piero Frassi che l’ha accompagnata al pianoforte.

Interprete di musical e jazzista, ha lavorato per musicisti quali Riccardo Fioravanti, Dado Moroni e Stefano Bagnoli. A Torre Pellice ha interpretato sia brani del suo repertorio storico sia canzoni di Whitney Houston, negli arrangiamenti di Piero Frassi che l’ha accompagnata al pianoforte.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria nazismo? E’ esattamente quello che ha vissuto la piccola Inge Brigitte, figlia di Rudolph Höss, comandante della più atroce ed efficiente macchina di morte per lo sterminio degli ebrei (e non solo), il campo di concentramento di Auschwitz. E una volta scoperta la verità, come è possibile convivere con un tale fardello nell’anima? La verità è quello che viviamo o quello che accade alle nostre spalle?

nazismo? E’ esattamente quello che ha vissuto la piccola Inge Brigitte, figlia di Rudolph Höss, comandante della più atroce ed efficiente macchina di morte per lo sterminio degli ebrei (e non solo), il campo di concentramento di Auschwitz. E una volta scoperta la verità, come è possibile convivere con un tale fardello nell’anima? La verità è quello che viviamo o quello che accade alle nostre spalle? Questa è l’agghiacciante autobiografia scritta da Rudolf Höss, che comandò il campo di sterminio di Auschwitz dal 1940. In fuga nel 44 venne infine scoperto e arrestato. La Corte Suprema di Varsavia lo giudicò colpevole di crimini contro l’umanità e lo condannò all’impiccagione, eseguita nel cortile del campo di Auschwitz il 16 aprile 1947.

Questa è l’agghiacciante autobiografia scritta da Rudolf Höss, che comandò il campo di sterminio di Auschwitz dal 1940. In fuga nel 44 venne infine scoperto e arrestato. La Corte Suprema di Varsavia lo giudicò colpevole di crimini contro l’umanità e lo condannò all’impiccagione, eseguita nel cortile del campo di Auschwitz il 16 aprile 1947. La giornalista e scrittrice tedesca di origine ucraina che ha già rivelato la sua profondità di pensiero nel bellissimo “Forse Esther”, ora entra nell’essenza di 57 fotografie, scelte tra ricordi di famiglia, scatti di fotografi famosi –come Robert Capa, Josef Koudelka, Francesca Woodman- oppure scovate nei mercatini, su Internet, in mostre, libri e archivi storici.

La giornalista e scrittrice tedesca di origine ucraina che ha già rivelato la sua profondità di pensiero nel bellissimo “Forse Esther”, ora entra nell’essenza di 57 fotografie, scelte tra ricordi di famiglia, scatti di fotografi famosi –come Robert Capa, Josef Koudelka, Francesca Woodman- oppure scovate nei mercatini, su Internet, in mostre, libri e archivi storici. Questo romanzo nasce dal vissuto in prima persona dell’autore, che ha attraversato entusiasmi e dolori di una relazione tossica che rischiava di rovinargli la vita. Lui è riuscito a smarcarsi dal pericolo, ha fatto tesoro della sua esperienza e ha scritto il libro.

Questo romanzo nasce dal vissuto in prima persona dell’autore, che ha attraversato entusiasmi e dolori di una relazione tossica che rischiava di rovinargli la vita. Lui è riuscito a smarcarsi dal pericolo, ha fatto tesoro della sua esperienza e ha scritto il libro.

Quella del pane è una grande storia che viene da lontano, scorrendo dal tempo in cui i nostri antenati si stupirono per la simmetria dei chicchi sulla spiga fino a oggi, dove miliardi di esseri umani ancora soffrono la fame e sognano il pane mentre altri lo consumano e lo sprecano nell’abbondanza. Nato migliaia di anni fa in Mesopotamia, nominato con molteplici nomi fin dall’antichità, riportato nelle memorie incise sulle tavolette di terracotta, scritto sulle pergamene, nei poemi orali e nei testi religiosi, il pane è l’architrave del Mediterraneo. Per secoli è stato l’unico contraltare a carestie, epidemie, alle morti per inedia, l’unico elemento ( tra l’altro, comunitario) in grado di separare la sopravvivenza dal baratro della fame. Per questa ragione è stato anche uno straordinario simbolo in tutte le religioni. Ha accompagnato, assumendo la forma e la sostanza della galletta, della focaccia o del biscotto, innumerevoli viaggiatori e pellegrini, marinai e nomadi. Si è ritrovato, suo malgrado, al centro di dispute sanguinose e interminabili: le guerre per procacciarsi il cibo, ma anche le lunghe controversie sul pane lievitato oppure azzimo, da usare per la comunione. E’ stata una disputa inevitabilmente infinita perché il pane è anche un simbolo posto al centro del rito eucaristico. Lo si ritrova, nelle sue mille varietà, in molte opere d’arte dall’antico Egitto fino alla pop art. Raccontando questa saga sul pane, Matvejević ( uno dei più grandi intellettuali balcanici, nato nel 1932 a Mostar e morto sei anni fa a Zagabria) ci parla di Dio e degli uomini, della storia e dell’antropologia, della fame e della ricchezza, della guerra e della pace, della violenza e dell’amore. Un libro importante, denso di significati, dove la saggezza spesso è temprata nel dolore ma è pur sempre piena di speranza. Con la prefazione di Enzo Bianchi e la postfazione dello scrittore Erri De Luca, Pane nostro è una opera ricchissima di riferimenti storici e letterari, di citazioni. Un libro potente che rappresenta un omaggio poetico all’alimento più semplice inventato dall’uomo.

Quella del pane è una grande storia che viene da lontano, scorrendo dal tempo in cui i nostri antenati si stupirono per la simmetria dei chicchi sulla spiga fino a oggi, dove miliardi di esseri umani ancora soffrono la fame e sognano il pane mentre altri lo consumano e lo sprecano nell’abbondanza. Nato migliaia di anni fa in Mesopotamia, nominato con molteplici nomi fin dall’antichità, riportato nelle memorie incise sulle tavolette di terracotta, scritto sulle pergamene, nei poemi orali e nei testi religiosi, il pane è l’architrave del Mediterraneo. Per secoli è stato l’unico contraltare a carestie, epidemie, alle morti per inedia, l’unico elemento ( tra l’altro, comunitario) in grado di separare la sopravvivenza dal baratro della fame. Per questa ragione è stato anche uno straordinario simbolo in tutte le religioni. Ha accompagnato, assumendo la forma e la sostanza della galletta, della focaccia o del biscotto, innumerevoli viaggiatori e pellegrini, marinai e nomadi. Si è ritrovato, suo malgrado, al centro di dispute sanguinose e interminabili: le guerre per procacciarsi il cibo, ma anche le lunghe controversie sul pane lievitato oppure azzimo, da usare per la comunione. E’ stata una disputa inevitabilmente infinita perché il pane è anche un simbolo posto al centro del rito eucaristico. Lo si ritrova, nelle sue mille varietà, in molte opere d’arte dall’antico Egitto fino alla pop art. Raccontando questa saga sul pane, Matvejević ( uno dei più grandi intellettuali balcanici, nato nel 1932 a Mostar e morto sei anni fa a Zagabria) ci parla di Dio e degli uomini, della storia e dell’antropologia, della fame e della ricchezza, della guerra e della pace, della violenza e dell’amore. Un libro importante, denso di significati, dove la saggezza spesso è temprata nel dolore ma è pur sempre piena di speranza. Con la prefazione di Enzo Bianchi e la postfazione dello scrittore Erri De Luca, Pane nostro è una opera ricchissima di riferimenti storici e letterari, di citazioni. Un libro potente che rappresenta un omaggio poetico all’alimento più semplice inventato dall’uomo.