È stato assassinato a coltellate nella notte a Torino. Verso le quattro le volanti della polizia sono giunte in via Sansovino, all’angolo con corso Toscana. L’uomo di origini nordafricane era ormai morto. La Squadra mobile e la polizia scientifica stanno indagando anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’aggressore. La vittima, senza documenti, potrebbe avere una trentina di anni. Il corpo presentava numerose ferite da arma da taglio.

La consulenza che conferma legami diretti tra lo smog e la crescita dei morti in Piemonte e a Torino avrebbe convinto gli inquirenti a chiudere le indagini della maxi inchiesta sull’ipotesi di inquinamento ambientale. Sono coinvolti gli amministratori che hanno guidato la Regione e il Comune di Torino tra il giugno 2015 e il 2020. La chiusura indagini è stata notificata agli ex sindaci di Torino, Piero Fassino e Chiara Appendino, e all’ex governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino. Chiamati in causa anche gli assessori all’Ambiente delle diverse giunte, Enzo Lavolta, Stefania Giannuzzi, Alberto Unia per il Comune e Alberto Valmaggia per la Regione.

La procura della Repubblica si è mossa da un esposto del comitato Torino Respira e dopo una richiesta di archiviazione per scadenza dei termini, cui proprio il comitato si era opposto, la giudice per le indagini preliminari aveva chiesto di continuare a indagare. Una svolta è stata fornita dalle perizie degli esperti della procura.

L’allarme e’ stato lanciato sulle colonne della cronaca torinese del quotidiano Repubblica: centinaia di topi, in particolare nelle ore serali e notturne scorrazzano indisturbati in piazza XVIII Dicembre, nei giardinetti all’angolo con via Bertola. La colonia di ratti norvegesi (pantegane) è cresciuta a dismisura a causa dei numerosi resti di cibo abbandonati dai senzatetto che bivaccano nella piazza e dei cassonetti stracolmi collocati su via Bertola. I commercianti sono decisamente arrabbiati e chiedono l’intervento del Comune per una situazione che squalifica la città e potrebbe anche creare un allarme sanitario. Intanto non mancano foto e video degli allegri ratti, postati su Instagram da turisti e studenti.

Il Nursing Up: “Un passo avanti per garantire i diritti di chi ha maturato competenze fondamentali per la nostra sanità”

Ieri è stato firmato in Regione un accordo tra la Direzione sanitaria, l’Azienda Zero, e le Organizzazioni sindacali del Comparto, che apre la strada alla stabilizzazione del personale sanitario con contratto in scadenza riconoscendo la necessità di non sperperare il patrimonio infermieristico e di professionisti della sanità che opera attualmente nelle Aziende sanitarie del Piemonte.

Da subito verranno prolungati i contratti, di coloro che ne hanno diritto e che sono in scadenza, fino alla fine del 2023, ciò per permettere alla Direzione della sanità, entro settembre, di individuare il numero esatto di personale che potrà essere stabilizzato, per procedere poi con la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato.

Il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, da sempre si è battuto per le stabilizzazioni dei contratti in scadenza, sottolineando l’importanza di preservare le professionalità e il patrimonio di competenze acquisito da infermieri e professionisti della sanità che oggi operano nelle aziende sanitarie piemontesi con contratti in scadenza.

Alla firma dell’accordo di oggi erano presenti il Segretario regionale Nursing Up, Claudio Delli Carri, il Segretario provinciale Nursing Up di Torino, Roberto Aleo, e il Segretario provinciale Nursing Up di Asti, Enrico Mirisola, che spiegano: “Quello di oggi è un passo fondamentale verso la conclusione del percorso delle stabilizzazioni. Con la strada tracciata dall’accordo odierno si garantiscono i diritti maturati dagli aventi diritto, secondo quella che è la legge, i quali vedranno prorogati i contratti di lavoro al 31 dicembre 2023 anche per chi andrà in scadenza prima del completamento di tali procedure. Le aziende, secondo le indicazioni sottoscritte, procederanno alla stabilizzazione attraverso le modalità sancite così come previste dalla normativa vigente. Noi del Nursing Up da anni ci battiamo per le stabilizzazioni del personale con il contratto in scadenza, un patrimonio irrinunciabile di professionalità che è necessario per l’erogazione dei servizi. E vigileremo sul percorso di stabilizzazione deciso oggi.

Ma sottolineiamo anche la necessità irrinunciabile di procedere alle nuove assunzioni nel più breve tempo possibile, così come delineato con la Regione nelle scorse riunioni, per arrivare ad avere organici adeguati alle necessità di cura dei cittadini a favore di servizi erogati di sempre maggiore qualità. Continueremo a lottare per realizzare questi obiettivi a tutela dei lavoratori e dei cittadini fruitori della sanità regionale”.

Il Segretario Regionale Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta

Claudio Delli Carri

Il Segretario Provinciale Nursing Up di Torino

Roberto Aleo

Il Segretario Provinciale Nursing Up di Asti

Enrico Mirisola

“La strada non è un posacenere”, campagna Anas

- L’AD Aldo Isi: “L’incolumità di chi viaggia e la salvaguardia dell’habitat passano inevitabilmente dalla buona condotta di chi percorre le nostre strade”

- Il prefetto Laura Lega (Capo Dipartimento Soccorso Pubblico, Difesa Civile e VVFF): “In campo con il potenziamento di uomini, mezzi e l’apertura dei Presìdi Rurali per il pronto intervento nei parchi e le aree boschive”

Lanciare dal finestrino del proprio veicolo i mozziconi mentre si è in viaggio può causare danni devastanti e irreversibili. Torna, per il secondo anno consecutivo, alla vigilia di un nuovo fine settimana di spostamenti, la campagna di Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, contro gli incendi causati da sigarette accese. Molti di questi, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si verificano in prossimità delle strade e delle autostrade a causa di comportamenti espressamente vietati e sanzionati dal Codice della Strada e dal Codice Penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”).

Il claim della campagna è “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”. Un mozzicone non spento, lasciato cadere per strada, mette a rischio l’incolumità fisica di persone e animali causando la distruzione dell’ambiente vegetale, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità. Per raggiungere gli utenti lungo le strade Anas, il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” è trasmesso sui PMV-Pannelli a Messaggio Variabile presenti sulla rete.

“L’incolumità di chi viaggia e la salvaguardia del patrimonio boschivo – dichiara l’Amministratore Delegato di Anas, Aldo Isi – passano inevitabilmente dalla buona condotta di chi percorre le nostre strade. Così anche quest’anno Anas è fortemente impegnata nella campagna di sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi che, nella maggior parte dei casi, sono il frutto di una serie di comportamenti scorretti e poco responsabili, che mettono in pericolo non solo l’habitat ma anche la vita stessa di chi si mette in viaggio. Colgo l’occasione per ringraziare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’attività svolta ogni giorno a tutela dei cittadini e delle infrastrutture del nostro Paese”.

“L’estate – ha spiegato il Prefetto Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – è il momento di massimo rischio per gli incendi di vegetazione. Un fenomeno in crescita negli ultimi anni che rischia di aggravarsi con significative ricadute per l’ambiente e le comunità. Il lavoro dei Vigili del fuoco è massimo, il Dipartimento sta mettendo in campo una strategia a 360 gradi sia con il potenziamento degli uomini e dei mezzi sia con l’apertura dei Presìdi Rurali vicino ai Parchi naturali e alle aree boschive per poter intervenire tempestivamente. Ma non basta. Ogni anno si perdono migliaia di ettari di vegetazione con un danno inestimabile per i territori e per tutti noi. Per questo – ha concluso il Prefetto Lega – sensibilizzare i cittadini è decisivo: la prevenzione resta fondamentale per evitare comportamenti errati, negligenti e superficiali. Siamo tutti responsabili. Il nostro slogan è: “Proteggi ciò che ami”.

Anas richiama l’attenzione sulle raccomandazioni della Protezione Civile su ciò che è possibile fare per fronteggiare questo fenomeno:

- non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi;

- non abbandonare rifiuti: sono un pericoloso combustibile;

- non parcheggiare sull’erba secca: la marmitta calda può provocare un incendio

Inoltre, se si avvista un incendio, è fondamentale chiamare il 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) o il numero di emergenza 112 o il 1515. Spegnere gli incendi è un lavoro pericoloso, è importante segnalarli e al contempo tenersi lontani per facilitare le operazioni e non correre rischi.

Il lancio della campagna anti-incendi di Anas precede un fine settimana che si preannuncia all’insegna di traffico intenso, soprattutto in uscita dalle grandi città e sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, per i numerosi spostamenti locali. Si prevede inoltre, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri, un consistente flusso di traffico verso i centri urbani.

Ricordiamo che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, sabato 22 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 23 dalle 7.00 alle 22.00.

In previsione dell’aumento del traffico, Anas sta procedendo a ridurre, dove possibile, i cantieri presenti sulla rete stradale e autostradale per facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi.

***

Un viaggio informato

Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili al link www.stradeanas.it/infotraffico e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2023.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).

La terza Commissione, presieduta da Sara Zambaia, ha espresso parere preventivo favorevole sulla proposta della Giunta regionale di Programma di attuazione per la montagna 2023, in coerenza con la Strategia regionale per le montagne del Piemonte.

Il provvedimento, illustrato dal vicepresidente Fabio Carosso, mette a disposizione 2 milioni e 365 mila euro su tre macro linee di azione: interventi di sistemazione del territorio montano; mantenimento dei servizi essenziali; altri interventi finalizzati alla crescita e allo sviluppo economico-sociale e per contrastare lo spopolamento dei territori montani.

La Commissione ha svolto l’esame del disegno di legge 218 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”.

Si è aperta la discussione generale con l’intervento di Monica Canalis (Pd): il suo gruppo depositerà alcuni emendamenti in seguito alle memorie ricevute dai soggetti interessati. Canalis ha “riconosciuto al Ddl il merito di aver aperto un confronto, razionalizzato e aggiornato la materia. La Commissione regionale di concertazione (Crc) ha formulato un parere favorevole. Purtroppo gli enti e le agenzie formative accreditate non siedono in questo organismo. E le critiche provengono proprio da chi ne è fuori”. La consigliera ha poi espresso contrarietà all’apertura dell’accreditamento (della formazione in obbligo di istruzione e della formazione per disoccupati) anche a soggetti che non sono ‘no profit’. Canalis ha quindi chiesto l’audizione in presenza dei soggetti più rappresentativi che hanno presentato le memorie.

Silvio Magliano (Moderati) ha domandato quale sia il rapporto tra il disegno di legge presentato e le norme proposte a livello centrale, che dovrebbero uscire a settembre. Magliano ha anche posto il problema della contrattualistica che può spingere al ribasso le retribuzioni degli operatori.

L’assessore Elena Chiorino ha rimarcato la bontà delle scelte del suo disegno di legge, sottolineando come si stia lavorando per valorizzare la formazione professionale nell’ambito di una legge che permette di regolare le politiche del lavoro attraverso un quadro normativo strategico, programmatorio e di governance. La richiesta di audizioni è superata dal fatto che le osservazioni formulate nelle memorie sono state accolte con gli emendamenti presentati.

In seguito alle discussioni e alle prese di posizione di maggioranza e minoranza nel corso della seduta anche con gli interventi di Carlo Riva Vercellotti (Fdi), Silvana Accossato (Luv) e Federico Perugini (Lega), in ogni caso, non si è trovato un accordo sul prosieguo. Quindi sono stati votati soltanto i primi quattro articoli, rimandando alle prossime riunioni un approfondimento condiviso.

È stato nominato relatore di maggioranza Vercellotti (relatori di minoranza: Canalis, Francesca Frediani, Magliano e Sean Sacco)

Carosso ha poi illustrato il disegno di legge 266, presentato dalla Giunta, che ha lo scopo di valorizzare e tutelare i luoghi storici del commercio, quali presidio storico, sociale e culturale rappresentato da numerose attività commerciali depositarie di antiche tradizioni. Decise le consultazioni online con scadenza giovedì 10 agosto e la trasmissione del Ddl per il parere al Cal.

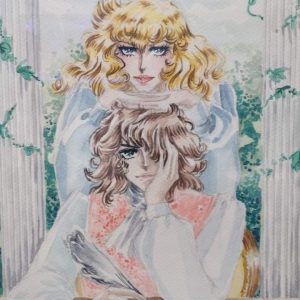

Lady Oscar a Torino

Lady Oscar è indubbiamente un classico che sopravvive nel tempo. Adattamento del manga creato da Riyoko Ikeda nel 1972, ispirato alla biografia di Maria Antonietta scritta da Stefan Zweig, il cartone animato arrivò in Italia nel 1982 con il titolo di “Lady Oscar”, in onda su Italia 1, in quegli anni fucina mondiale di talenti animati.

Il titolo originale della serie trasmessa per la prima volta sugli schermi giapponesi il 10 ottobre 1979 era “Le rose di Versailles”, e da subito riscosse un enorme successo in tutto il mondo. All’eroina che ha fatto appassionare intere generazioni agli intrighi, alle battaglie, ai famosissimi balli ed agli immancabili amori della Reggia di Versailles è dedicata sino a domenica 23 luglio una mostra con venti opere di artisti da tutta Italia che hanno interpretato con le loro tecniche personali e con tanta passione il celebre anime e manga Lady Oscar.

Il tutto ideato e coordinato da Antonella Bovino e da una vera e propria cultrice del genere, Elena Romanello che dal 2021 cura anche un blog multimediale dal titolo ” 40 anni e oltre con Lady Oscar”: ” sono una creativa da sempre con una gran passione oltre che per i gatti, per tutti gli universi di fumetti e dell’immaginario del fantastico e tutto quello che è Lady Oscar”.

L’esposizione si può visitare dalle ore 11 alle ore 19, all’Hotel Adalesia di via XX settembre, 7.

Igino Macagno

In via Poirino a Carmagnola in un incidente che tra tre veicoli si registrano cinque feriti. Due sono in codice rosso. Tra i cinque anche una bambina. Si sono scontrati due auto e un furgone, sono da verificare le cause. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

Impara a dire “no”

Alcune sere fa ero a cena fuori ed assistevo ad una scenetta non nuova per me: comitiva di amici a cena, finiscono la serata e si alzano per andare via. Una coppia rimane un po’ indietro e sento lei dire al compagno “Basta, tutte le volte la stessa storia. Non li sopporto più [..]”.

Pur non conoscendo il motivo di tale lagnanza, ho subito pensato “Se non ti sta bene vederli e frequentarli, perché non glielo dici?”

E’ evidente, dal tono della serata, che non vi fossero gerarchie alla Fantozzi, tali da rendere quasi impossibile disertare una cena, una gara ciclistica o il varo di una nave.

Dunque, era solamente l’incapacità di far valere i propri interessi o la paura di dispiacere a qualcuno il motivo per cui, nonostante non si divertissero, continuavano a frequentare quel gruppo.

Chi segue le mie lezioni o le mie conferenze sa che, nei cambiamenti che vogliamo apportare alla nostra vita, il difficile sta nel cominciare; quando si riesce a dire “no” una prima volta, motivando tale negazione o semplicemente assumendo un tono fermo, deciso anche se cordiale poi la strada va in discesa.

Il buonismo da cui siamo affetti in particolare noi italiani ci spinge ad essere acconsenzienti ogni qualvolta ci vengano proposti uno svago, la vacanza estiva con la tribù di amici, la cena degli orrori o la proiezione del film “La Corazzata Kotiomkin” di fantozziana memoria per paura di offendere gli amici, per timore di essere poi abbandonati negli eventi organizzati successivamente, per paura di restare soli mentre gli altri si stanno divertendo.

Sicuramente ha un ruolo determinante l’insicurezza che ci spinge ad accettare passivamente quanto viene deciso da chi ha un carattere più forte, maggiori doti di iniziativa o, semplicemente, è meno pantofolaio di noi.

Come ho scritto nel mio libro “Ventiquattro sfumature di vita”, ai tempi del liceo frequentavo alcuni compagni economicamente agiati che potevano permettersi di spendere, oltre 40 anni fa, anche cinquantamila lire per sera; è evidente che io, non potendomi permettere un simile stile di vita, mi sentissi a disagio e spesso dovessi rifiutare gli inviti.

Poiché, tuttavia, la loro compagnia era molto gradevole (caffè a Milano, discoteca a Bardonecchia) trovai la giusta mediazione: uno di noi possedeva un alloggio di servizio sopra gli uffici dell’azienda di sua proprietà che era, perciò, arredato e dotato di stoviglie, sedie, ecc. Proposi di fare qualche volta la cena da loro, portando i dischi e cucinando da soli, così da non doversi sempre sbattere a girare locali, impazzire a parcheggiare ecc.

Evidentemente lo proposi in modo adeguato perché spesso, di lì in poi, la serata trascorse in quel modo e, poco dopo, anche nella villa in collina di un altro di noi. Così facendo, evitando di spendere cifre enormi ogni week end, potei permettermi di andare in discoteca una volta al mese senza dover limitare troppo la spesa.

Dire “NO” non significa necessariamente rifiutare una proposta; può anche significare proporre una valida alternativa per fare un qualcosa di diverso, per rimandarlo, per fare la stessa cosa in modo o luogo diverso. Se mi propongono di andare a Firenze, città che ho già visto almeno una decina di volte, invece di rifiutare posso proporre di visitare Pisa o Lucca o Pistoia, motivando la mia proposta con il minor afflusso turistico, il minor costo degli hotel o semplicemente dicendo che Firenze mi ha stufato e quindi voto contro quella proposta. Non avete idea di come le persone ammirino chi ha le idee chiare e le sa mostrare con fermezza.

La stessa cosa vale per la scelta dei locali per la cena fuori o per il film; se non conosco il locale posso provare e, in caso rimanga scontento, già al termine della cena farò sapere agli amici che su questo locale facciamo una croce. Per il film, se non è il nostro genere meglio dirlo subito e, al contempo, proporre un film di nostro gradimento. Non so che amici frequentiate voi ma so che le “immense compagnie” cantate dagli 883 sono scomparse da decenni. Se per una volta vi separaste a guadagnarci sarebbe soprattutto la vostra amicizia perché al successivo incontro avreste qualcosa in più di cui parlare.

Come ho scritto sopra, tutto sta ad iniziare; dopo le cose vengono automatiche.

Sergio Motta