Gli uomini fin dall’inizio dei tempi tra le altre cose si sono anche sempre

domandati a proposito del Sole, per molti secoli anche più di quelli che

sarebbero bastati per far cambiare idea a chiunque fosse assennato, hanno

tenuto per una certa credenza cioè che fosse il Sole a girare intorno alla Terra

e non viceversa come oggi è noto e come è stato a lungo raccontato si

pensava che il Sole fosse attaccato al carro di una certa divinità che un po’

come Babbo Natale con le renne- era solito trasportare in giro per il cielo la

palla infuocata durante il dì.

Questa divinità era ben conosciuta con il nome

Questa divinità era ben conosciuta con il nome

di Elio e aveva sempre fatto bene il suo tragitto da est a ovest conducendo i

cavalli sul percorso, un arco, ben studiato perché nel momento di massimo

calore il Sole fosse nel punto più alto quindi più distante e senza scordare di

riporlo ad ovest oltre l’orizzonte ogni sera al calar delle ore. Il fatto è che

questo Elio ebbe un figlio da una certa Climene a cui fu dato il nome Fetonte

(per intendere piccolo Elio). Il ragazzo prese in un giorno sfortunato le redini

del carro del padre volendo dimostrare di essere suo figlio e si mise a guidarlo

senza permesso e senza sapienza. Fu una vera e propria bravata, nella

mitologia si legge che nelle sue intenzioni vi era dimostrare agli amici di

essere veramente figlio del dio del Sole e si sottolinea la forte cafonaggine e

maleducazione degli amici che non gli credevano e lo sbeffeggiavano.

Dunque successe che Fetonte prese le redini e dato comando di salpare si

sentì male, ebbe paura, vertigini, strizzoni di pancia, chissà.

D’altra parte

D’altra parte

aveva niente meno che il Sole attaccato al carro e il mondo sotto o meglio

d’improvviso si rese conto di avere il vuoto sotto, volava alto nel cielo, ma

spaventato non reggeva bene la guida dei cavalli così il carro e l’astro

infuocato andavano fuori rotta ora su ora giù incendiando dove si avvicinava

e seminando scompiglio tra gli uomini come mai si era visto. Elio pietoso

inviò una saetta sul carro. I cavalli tornarono silenziosi nelle stalle una volta

sciolti dai finimenti, così com’erano potremmo persino immaginarli a muso

chino i quattro cavalli di Elio i magnifici, amatissimi, velocissimi e molto

vivaci Eòo, Etone, Flegone, Piroide al passo e al galoppo rientrare nella stalla

di Elio, intuendo che qualcosa andava storto quel giorno. Fetonte il piccolo

Elio, il figlio di Elio dio del Sole, morì nel cadere dal carro, cascando nel

fiume allora Eridano oggi Po e non ebbe mai più a rialzarsi. Come accade

troppo spesso ancora oggi le burle finiscono in guai e poi talvolta purtroppo

in tragedie e poi guardando indietro purtroppo non resta che volgersi al

futuro. Così avevo promesso di parlarvi di Fetonte nella scorsa uscita in cui si

parlava della serena statua di novembre delle statue allegorie dei quattro fiumi,

del Realismo e del Verismo e di come il corpo e il volto sono espressione

delle emozioni. Avevo promesso perché tra le altre cose si dice anche che fu

lì dove sorge la Fontana dei Mesi che cadde il carro anche se poi pare che la

città di Ferrara un tempo alla foce dell’Eridano sia il luogo dove Fetonte si

schiantò, alcuni certo ricorderanno la domanda rivolta a Ferrara da Giosuè

Carducci nella sua ode.

“[…] terre pensose in torvo aëre greve,/su cui perenne aleggia il

mito e cova/leggende e canta a i secoli querele,/ditemi dove/ rovescio, il crin spiovendogli,

dal sole/ mal carreggiato (e candide tendea/al mareggiante Eridano le braccia)/ cadde

Fetonte/ ardendo, come per sereno cielo/stella volante che di lume un solco/traesi dietro:

chiamano, ed in alto/miran le genti.//Ov’è che prone su ’l fratel piangendo

l’Eliadi suore lacrimâr l’elettro,

e crebber pioppe, sibilando a’ venti/sciolte le chiome?”.

Nella parte qui citata il poeta

Giosuè Carducci si riferisce in ultimo anche alla parte del mito di Fetonte che

riguarda il dolore delle sorelle del ragazzo dette le Eliadi trasformate in pioppi

per pietà del molto dolore che provavano (sarebbero dunque i pioppi sulle

sponde del Po) e le cui lacrime furono così inaudite da divenire di pietra

fulgida e scintillante. La statua di dicembre della Fontana dei Mesi al parco del

Valentino attende i visitatori con la forza di chi conoscendo qualcosa, agisce

di conseguenza, scegliendo di voltare le spalle ai fatti, forte della propria

autonomia intellettuale, deciso alla non-violenza e pronto ad un in qualche

modo nuovo inizio in compagnia di sé stessi.

Elettra ellie Nicodemi

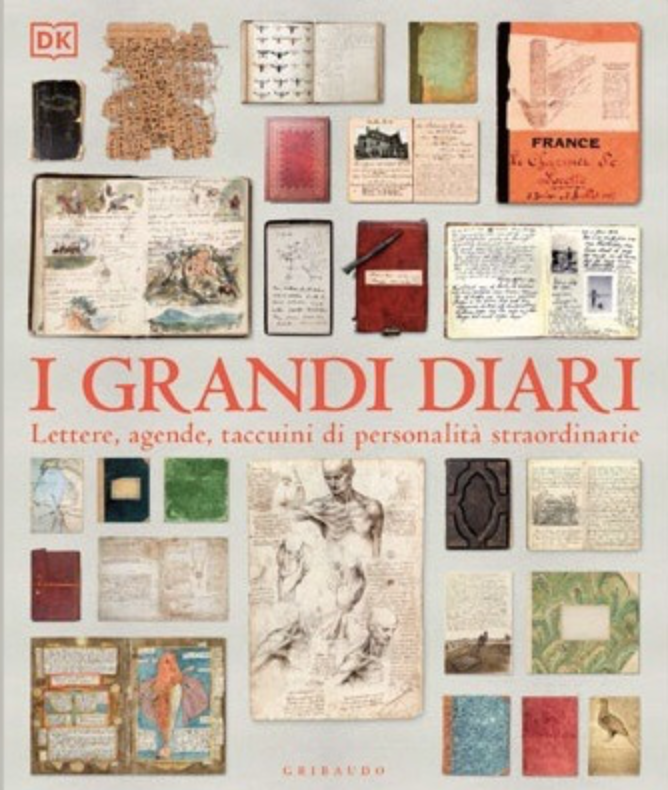

Il primo che ha attirato la mia attenzione è I Grandi Diari, pubblicato da Gribaudo, una bella e avvincente raccolta di diari, lettere, disegni e taccuini di personaggi, artisti, scienziati di varie epoche storiche che ci consente di conoscere, attraverso la scrittura, le memorabili vite di personalità indimenticabili e ci permette di scoprire esistenze d’eccezione che hanno fatto la storia dell’umanità. Il libro è corredato da immagini e illustrazioni eleganti e accurate.

Il primo che ha attirato la mia attenzione è I Grandi Diari, pubblicato da Gribaudo, una bella e avvincente raccolta di diari, lettere, disegni e taccuini di personaggi, artisti, scienziati di varie epoche storiche che ci consente di conoscere, attraverso la scrittura, le memorabili vite di personalità indimenticabili e ci permette di scoprire esistenze d’eccezione che hanno fatto la storia dell’umanità. Il libro è corredato da immagini e illustrazioni eleganti e accurate. nuovo in libertà, questo libro ci aiuta nel frattempo a scegliere le mete da raggiungere e ci fa sognare con bellissime immagini di luoghi incantevoli.

nuovo in libertà, questo libro ci aiuta nel frattempo a scegliere le mete da raggiungere e ci fa sognare con bellissime immagini di luoghi incantevoli.

Grandi classici, fiabe popolari e storie fantastiche. Il meglio per tenere insieme in atmosfere di piacevole serenità adulti e piccini durante queste “strane” festività natalizie, in cui di baci e abbracci è meglio proprio non parlare e “distanziamento” è invece la parola d’ordine da portarsi sempre appresso e da sfoderare ad ogni passo con il massimo della rigorosità.

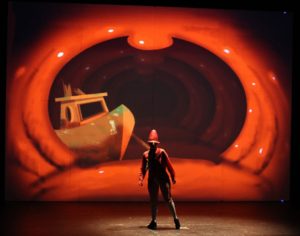

Grandi classici, fiabe popolari e storie fantastiche. Il meglio per tenere insieme in atmosfere di piacevole serenità adulti e piccini durante queste “strane” festività natalizie, in cui di baci e abbracci è meglio proprio non parlare e “distanziamento” è invece la parola d’ordine da portarsi sempre appresso e da sfoderare ad ogni passo con il massimo della rigorosità. Ogni passo una scoperta sotto la neve”: cinque spettacoli teatrali “in streaming”, programmati – con la regia di Sandra Bertuzzi e l’allestimento di Federico Zuntini – sul sito www.mymoncalieri.it e che spazieranno dalla fiaba tradizionale dei “Tre Porcellini” all’opera letteraria più venduta al mondo, “Il Piccolo Principe” di Saint-Exupéry. Per proseguire con la favola popolare “Il gatto con gli Stivali” (la cui più antica attestazione, attribuita a Giovanni Francesco Straparola, risale addirittura al 1550), seguita dal più celebre senza limiti temporali romanzo per ragazzi “Pinocchio” di Carlo Lorenzini (Collodi) e, in chiusura, dalla storia fantastica del “Mago di Oz” scritta nel 1900 da L. Frank Baum. Questo il programma, promosso dalla Città di Moncalieri, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT e il contributo di Iren, in collaborazione con Pro Loco Moncalieri, Circolo culturale Saturnio, Famija Moncalereisa e Reverse Agency:

Ogni passo una scoperta sotto la neve”: cinque spettacoli teatrali “in streaming”, programmati – con la regia di Sandra Bertuzzi e l’allestimento di Federico Zuntini – sul sito www.mymoncalieri.it e che spazieranno dalla fiaba tradizionale dei “Tre Porcellini” all’opera letteraria più venduta al mondo, “Il Piccolo Principe” di Saint-Exupéry. Per proseguire con la favola popolare “Il gatto con gli Stivali” (la cui più antica attestazione, attribuita a Giovanni Francesco Straparola, risale addirittura al 1550), seguita dal più celebre senza limiti temporali romanzo per ragazzi “Pinocchio” di Carlo Lorenzini (Collodi) e, in chiusura, dalla storia fantastica del “Mago di Oz” scritta nel 1900 da L. Frank Baum. Questo il programma, promosso dalla Città di Moncalieri, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT e il contributo di Iren, in collaborazione con Pro Loco Moncalieri, Circolo culturale Saturnio, Famija Moncalereisa e Reverse Agency: Sabato 26 dicembre, ore 18 – “Tre Porcellini”

Sabato 26 dicembre, ore 18 – “Tre Porcellini” Nelle foto:

Nelle foto:

Sfidando gli anatemi del sultano neo-ottomano e attenti a non mettersi troppo in mostra, quattro mosaici di figure angeliche dalle sei ali escono allo scoperto sperando di non venir nascosti da inconcepibili tendoni. Hanno ancora la forza di ribellarsi e di urlare la loro rabbia nei confronti di un potere sempre più autoritario che cancella tutto ciò che ricorda il cristianesimo. Sembra quasi fatto apposta, sembra uno sgarbo nei confronti delle autorità turche che l’estate scorsa hanno deciso di riconvertire in moschea l’ex basilica cristiana nella città sul Bosforo e coprire con tende e teloni le immagini sacre. Ma i nostri angeli non ci stanno, sono più forti del sultano, si sono scrollati di dosso la calce che li ricopriva e sono venuti alla luce per sbalordire il mondo intero.

Sfidando gli anatemi del sultano neo-ottomano e attenti a non mettersi troppo in mostra, quattro mosaici di figure angeliche dalle sei ali escono allo scoperto sperando di non venir nascosti da inconcepibili tendoni. Hanno ancora la forza di ribellarsi e di urlare la loro rabbia nei confronti di un potere sempre più autoritario che cancella tutto ciò che ricorda il cristianesimo. Sembra quasi fatto apposta, sembra uno sgarbo nei confronti delle autorità turche che l’estate scorsa hanno deciso di riconvertire in moschea l’ex basilica cristiana nella città sul Bosforo e coprire con tende e teloni le immagini sacre. Ma i nostri angeli non ci stanno, sono più forti del sultano, si sono scrollati di dosso la calce che li ricopriva e sono venuti alla luce per sbalordire il mondo intero.

Si potrebbe definire, infatti, un romanzo di formazione, seguendo la tradizione e la fortuna che questo genere ha sempre avuto a partire dai tempi di Goethe e del suo Wilhelm Meister; nel contempo non è sbagliato considerarlo anche di carattere autobiografico per i numerosi riferimenti che presenta rispetto alle vicende biografiche dell’autrice, Mara Antonaccio, biologa di origine pugliese, ma torinese di adozione, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, alla sua prima esperienza narrativa. Non è da escludere neanche nel libro il carattere diaristico, che lo rende in certi passi molto intimistico.

Si potrebbe definire, infatti, un romanzo di formazione, seguendo la tradizione e la fortuna che questo genere ha sempre avuto a partire dai tempi di Goethe e del suo Wilhelm Meister; nel contempo non è sbagliato considerarlo anche di carattere autobiografico per i numerosi riferimenti che presenta rispetto alle vicende biografiche dell’autrice, Mara Antonaccio, biologa di origine pugliese, ma torinese di adozione, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, alla sua prima esperienza narrativa. Non è da escludere neanche nel libro il carattere diaristico, che lo rende in certi passi molto intimistico. Il messaggio che la protagonista trasmette attraverso il libro è, così, assolutamente positivo, quello di una donna che cerca di trovare un equilibrio non facile tra il proprio ruolo di madre e quello di persona emancipata alla ricerca dell’amore e di un compagno, e di una donna che non ha paura di procedere nel cammino della vita, consapevole che gli unici rimpianti dell’esistenza sono gli amori non vissuti e le scelte non compiute. In Eugenia si riflette molto il carattere volitivo, ma al tempo stesso solare e coraggioso, dell’autrice che l’ha creata.

Il messaggio che la protagonista trasmette attraverso il libro è, così, assolutamente positivo, quello di una donna che cerca di trovare un equilibrio non facile tra il proprio ruolo di madre e quello di persona emancipata alla ricerca dell’amore e di un compagno, e di una donna che non ha paura di procedere nel cammino della vita, consapevole che gli unici rimpianti dell’esistenza sono gli amori non vissuti e le scelte non compiute. In Eugenia si riflette molto il carattere volitivo, ma al tempo stesso solare e coraggioso, dell’autrice che l’ha creata.