Saluzzo, con le Terre del Monviso, è la prima città alpina candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024. L’antica capitale del Marchesato, a cavallo tra Italia e Francia, vuole accendere i riflettori sulla montagna, intesa non solo come meta di svago e loisir, ma come luogo di innovazione e cultura, dalle tante vocazioni e opportunità soprattutto per i giovani.

La candidatura di Saluzzo nasce da lontano ed è la prosecuzione di un percorso avviato da tempo con il progetto Terres Monviso, che ha creato una rete di 68 comuni su un territorio di 2.600 kmq e quasi 136mila abitanti, e VéloViso, che ha unito le valli italiane e francesi del Monviso attraverso la valorizzazione dell’offerta cicloturistica. Cinque anni dopo, Saluzzo punta ad un ancora più ampio rilancio e coinvolgimento del territorio che ha già ricevuto il sostegno delle istituzioni, delle associazioni e dell’intero Piemonte.

«La nostra idea – afferma Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo – è di alimentare un processo collettivo, aggregante e condiviso, lavorando con tutti coloro che potranno e vorranno contribuire a costruire un progetto forte ed efficace, a partire dai giovani. Partiamo in anticipo perché vogliamo sfruttare al meglio il tempo che abbiamo e utilizzare il percorso di costruzione del dossier per coinvolgere il territorio e ottenere delle ricadute positive: ogni euro investito in cultura ne genera cinque! Ci serve tempo, infine, perché la nostra visione di cultura è ampia, non solo arte ed eventi culturali in senso stretto, ma cultura dei territori: tradizione, ambiente, storia, paesaggio, lingua e perfino religione».

All’indomani del lockdown, le potenzialità dei piccoli borghi sono state evidenziate da sociologi, urbanisti ed economisti, ma nell’immaginario collettivo la montagna non è ancora considerata un luogo da abitare. Nel 2030, secondo il World Urbanization Prospects 2018 delle Nazioni Unite, il 60% della popolazione mondiale si concentrerà nelle città.

«Noi vogliamo vedere oltre il 2030 – spiega Paolo Verri, coordinatore pro bono della candidatura -. La Capitale Italiana della Cultura non è un concorso di bellezza, ma una competizione di progetti e idee che guardano al futuro e raccontano, nei minimi dettagli, come la cultura possa aiutare la crescita di un territorio. L’obiettivo è costruire un piano strategico che guardi al futuro, per questo lavoreremo fin da subito per coinvolgere tutti i soggetti in campo, le capitali della cultura elette e soprattutto i giovani per individuare progetti sostenibili nell’ambito del Next Generation EU. Ci candidiamo ad essere la prima città che mette la montagna e le Alpi al centro di una rete nazionale ed europea».

L’annuncio della candidatura, prima ancora della presentazione ufficiale, è stato subito accolto con entusiasmo dal territorio. «C’è più di una ragione – conferma Vittoria Poggio, assessore alla Cultura della Regione Piemonte – per cui appare assolutamente coerente, appropriata e giusta la candidatura di Saluzzo con le Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024. L’assessorato alla Cultura della Regione Piemonte è a disposizione fin da ora per sostenere questa impresa. Conosciamo l’audacia dei piemontesi e sono convinta che riusciremo, anche questa volta, a fare un buon lavoro, dimostrandoci all’altezza del nostro glorioso passato».

I prossimi passi saranno l’organizzazione di una call nazionale per under 28 e un meeting per sviluppare e approfondire, con tutti gli attori in campo, i contenuti del dossier.

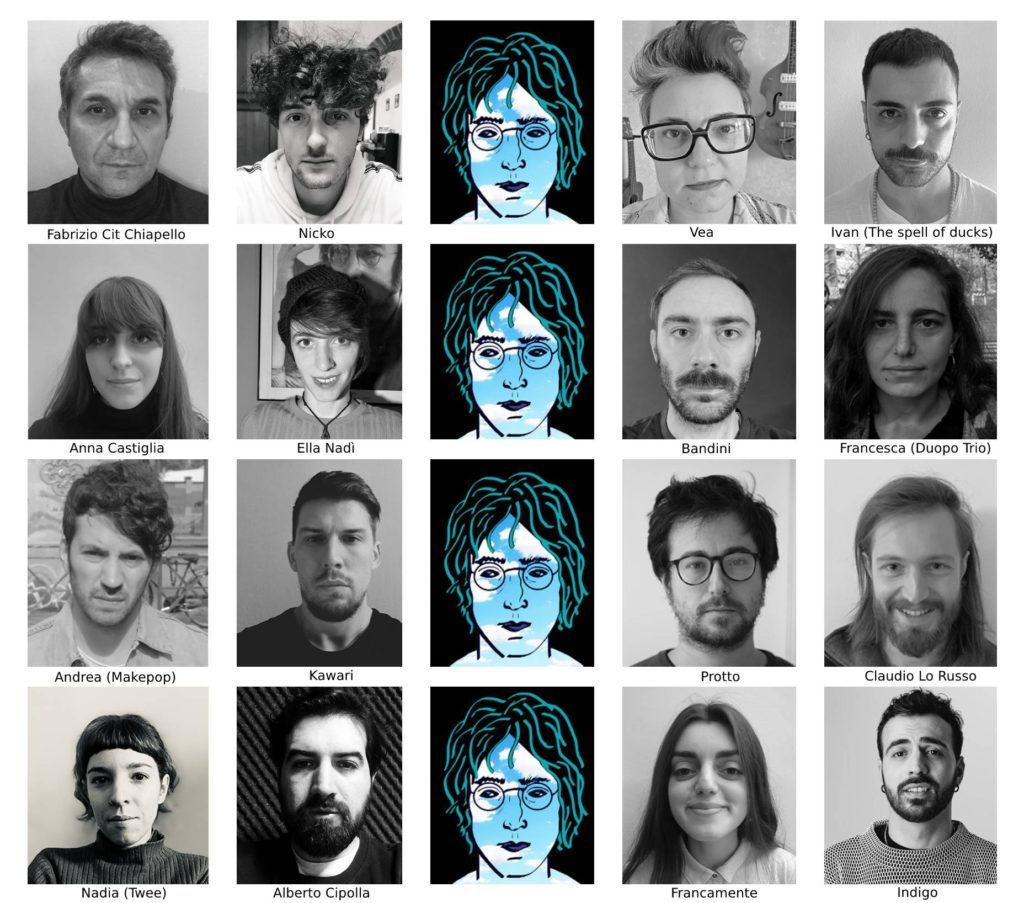

Sostengono la candidatura di Saluzzo con le Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024: Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Diocesi di Saluzzo, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, Unioni Montane delle Terre del Monviso, Uncem, Città di Parma, Città di Verbania, Camera di Commercio di Cuneo, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Università di Scienze Gastronomiche, Fondazione Artea, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Salone Internazionale del Libro di Torino, Dmo Piemonte, Fai Piemonte e Valle d’Aosta, Atl del Cuneese, Parco del Monviso/MabUnesco, Igav Istituto – Garuzzo per le Arti Visive, Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras, Communauté de Communes Serre-Ponçon, Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, Mariano Allocco, Stefania Belmondo, Sergio Berardo, Lóránd Hegyi, Paolo Pejrone, Fredo Valla.

#saluzzomonviso2024

Sabato 12 dicembre alle ore 19 sulla pagina centro Pannunzio del Canale Facebook

Sabato 12 dicembre alle ore 19 sulla pagina centro Pannunzio del Canale Facebook