Al “Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi”, una mostra dedicata al grande cantore della Shoah e al suo profondo amore per la montagna

Dal 26 gennaio al 13 ottobre

La montagna come totale libertà. Come luogo miracoloso capace di darti forza, ancor più forza, dopo l’ennesima caduta. Di spingerti a ignorare e a sfidare le più terribili ingiustizie e nefandezze concepite dal genere umano. Libertà che in pianura te la sogni, manco a pagarla a peso d’oro. Eppure sarà proprio fra le tanto amate montagne della Vallée che il grande Primo Levi, dopo l’armistizio dell’8 settembredel ’43, perderà la sua libertà. Una trappola mortale che lo segnerà per tutta la vita. “In montagna – annotava il chimico-scrittore in “Piombo” da ‘Il sistema periodico’ – è diverso, le rocce, che sono le ossa della terra, si vedono scoperte, suonano sotto le scarpe ferrate ed è facile distinguere le diverse qualità: le pianure non fanno per noi”. Parole di totale abbandono e confessione d’amore per quelle “terre alte”, che Primo Levi (Torino, 1919 – 1987) continuerà a frequentare e a raccontare fino agli ultimi suoi giorni in terra.

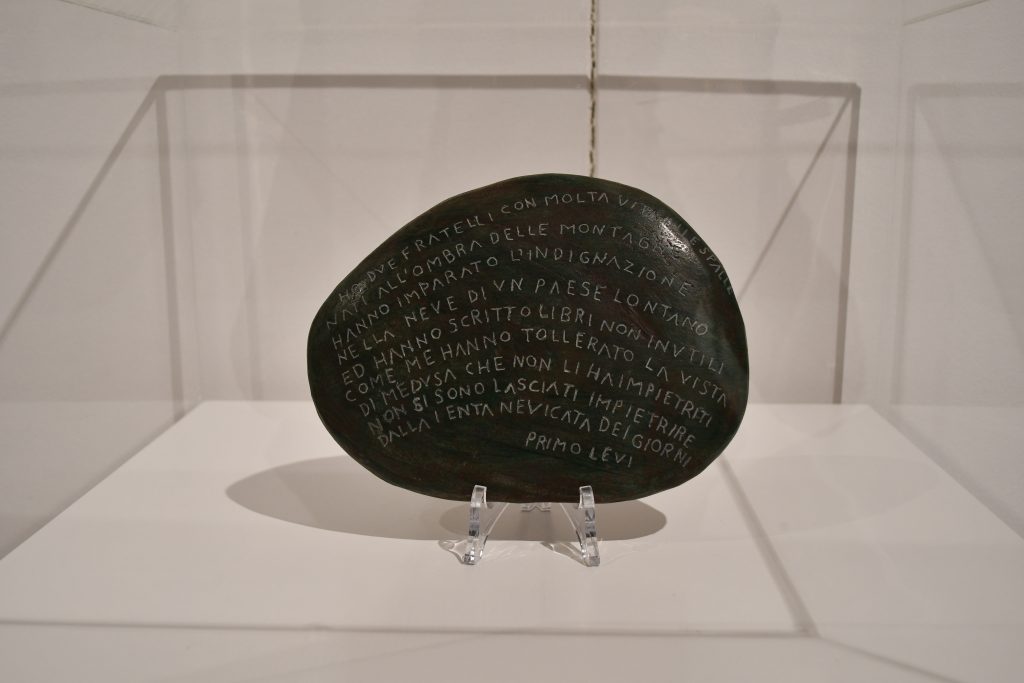

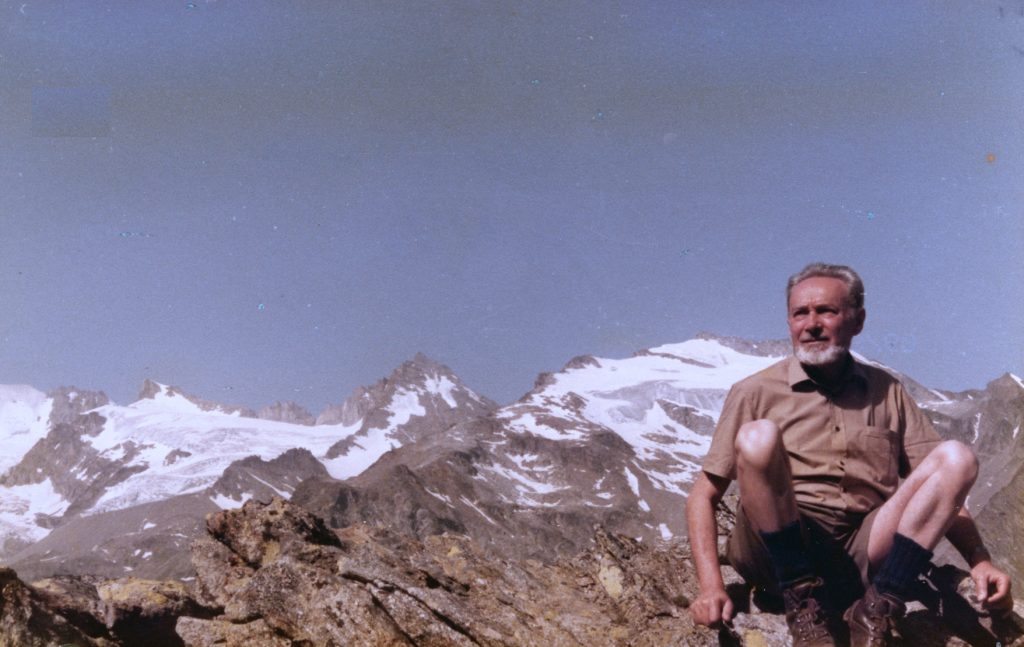

Una passione narrata oggi, con saggia intelligenza, nelle sale del “Museomontagna” di Torino, in una rassegna (programmata fino a domenica 13 ottobreprossimo) con cui la struttura museale di Piazzale Monte dei Cappuccini inaugura insieme due importanti eventi: la celebrazione dei suoi primi 150 anni di vita e la “Giornata della Memoria”, in calendario, come ogni anno, il prossimo 27 gennaio. Il percorso espositivo (a cura di Guido Vaglio con Roberta Mori e sviluppato in collaborazione con il torinese “Centro Internazionale di Studi Primo Levi”) invita a scoprire il legame ancora poco conosciuto tra lo scrittore torinese e la montagna, nato negli anni dell’adolescenza e tragicamente legato al destino dello scrittore. Fu infatti in Valle d’Aosta, nel villaggio di Amay sul Col de Joux, che fu arrestato dalla milizia fascista, insieme ad altri due compagni della piccola banda di “Giustizia e Libertà”, nel dicembre del ’43, per essere trasferito, come ebreo e partigiano, nel Campo di Fossoli prima e successivamente ad Auschwitz, in Polonia. All’indomani dell’8 settembre 1943, l’espressione “andare in montagna” era infatti diventata sinonimo di una precisa scelta di campo, quella di aderire alla “lotta partigiana”. Sopravvissuto al lager (in quella perfetta tempesta di improbabile “casualità” raccontata nell’iconico “Se questo è un uomo”) e tornato a Torino nell’ottobre del ’45, sarà ancora una volta la montagna a favorire e a consolidare l’amicizia di Levi con altri due protagonisti del nostro Novecento: Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli, testimoniata in mostra dalla “pietra” con incisione della poesia“A Mario e a Nuto”, proveniente dalla “Fondazione Nuto Revelli” di Cuneo.

Una passione narrata oggi, con saggia intelligenza, nelle sale del “Museomontagna” di Torino, in una rassegna (programmata fino a domenica 13 ottobreprossimo) con cui la struttura museale di Piazzale Monte dei Cappuccini inaugura insieme due importanti eventi: la celebrazione dei suoi primi 150 anni di vita e la “Giornata della Memoria”, in calendario, come ogni anno, il prossimo 27 gennaio. Il percorso espositivo (a cura di Guido Vaglio con Roberta Mori e sviluppato in collaborazione con il torinese “Centro Internazionale di Studi Primo Levi”) invita a scoprire il legame ancora poco conosciuto tra lo scrittore torinese e la montagna, nato negli anni dell’adolescenza e tragicamente legato al destino dello scrittore. Fu infatti in Valle d’Aosta, nel villaggio di Amay sul Col de Joux, che fu arrestato dalla milizia fascista, insieme ad altri due compagni della piccola banda di “Giustizia e Libertà”, nel dicembre del ’43, per essere trasferito, come ebreo e partigiano, nel Campo di Fossoli prima e successivamente ad Auschwitz, in Polonia. All’indomani dell’8 settembre 1943, l’espressione “andare in montagna” era infatti diventata sinonimo di una precisa scelta di campo, quella di aderire alla “lotta partigiana”. Sopravvissuto al lager (in quella perfetta tempesta di improbabile “casualità” raccontata nell’iconico “Se questo è un uomo”) e tornato a Torino nell’ottobre del ’45, sarà ancora una volta la montagna a favorire e a consolidare l’amicizia di Levi con altri due protagonisti del nostro Novecento: Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli, testimoniata in mostra dalla “pietra” con incisione della poesia“A Mario e a Nuto”, proveniente dalla “Fondazione Nuto Revelli” di Cuneo.

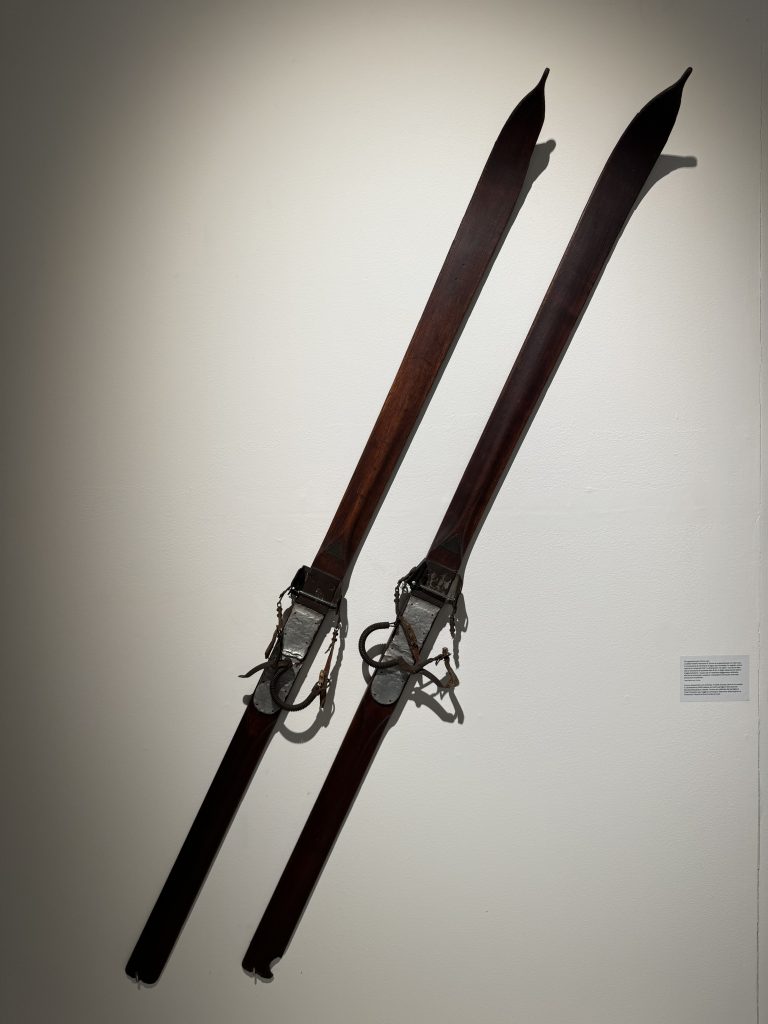

Levi fece incidere la poesia su una pietra di fiume per suggellare una sorta di patto “di cui la montagna, da cui quella pietra veniva, costituiva in qualche modo il testimone – scrive Marco Revelli nel catalogo della mostra –come se la montagna rappresentasse l’occasione di un nuovo inizio”. Particolare curioso, troviamo anche in mostra, per la prima volta esposto al pubblico – fra fotografie storiche, oggetti, documenti, volumi,manoscritti ed estratti video provenienti da archivi pubblici e privati, oltre che dai familiari dello scrittore, dal “Centro Primo Levi” e dallo stesso “Museo” – un paio di sci di Primo Leviche testimonia la sua breve esperienza partigiana, lasciati dallo scrittore ad Amay e poi utilizzati dal partigiano Ives Francisco per fuggire in Svizzera.

I documenti “Le cronache di Milano” e “I Libri segreti” provenienti dall’archivio di Massimo Gentili-Tedeschi forniscono invece uno spaccato inedito del 1942, periodo in cui Levi trovò un impiego alla fabbrica “Wander” di Crescenzago e si trasferì a Milano, ospite della cugina Ada Della Torre. Qui trascorse, con altri sei giovani torinesi, un breve ma intenso periodo di vita in comune, testimoniato da disegni, caricature, filastrocche e vignette che raccontano la vita di quel periodo con leggerezza e ironia, pur nella consapevolezza della situazione in cui si viveva, il cui esito tragico non avrebbe tardato a manifestarsi.

Esemplari anche le “Citazioni” di Levi che accompagnano in mostra il visitatore. Otto parole-chiave in cui si traduce perfettamente l’essenza dell’amore dello scrittore per la montagna che era e sarà sempre per lui: Natura, Materia, Letteratura, Trasgressione,Riscatto, Amicizia, Scelta e Liberazione. In un’unica espressione: la “carne dell’orso”, di cui parla nel bellissimo capitolo “Ferro” da “Il sistema periodico”, quale frase a lui rivolta dal grande amico di vita e di scalate, Sandro Delmastro, durante un rischioso bivacco in quota in pieno inverno. “Il peggio che ci possa capitare – così Sandro – è di assaggiare la carne dell’orso”. Quella carne, molti anni dopo, rimpianta da Levi “poiché, di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino”.

Esemplari anche le “Citazioni” di Levi che accompagnano in mostra il visitatore. Otto parole-chiave in cui si traduce perfettamente l’essenza dell’amore dello scrittore per la montagna che era e sarà sempre per lui: Natura, Materia, Letteratura, Trasgressione,Riscatto, Amicizia, Scelta e Liberazione. In un’unica espressione: la “carne dell’orso”, di cui parla nel bellissimo capitolo “Ferro” da “Il sistema periodico”, quale frase a lui rivolta dal grande amico di vita e di scalate, Sandro Delmastro, durante un rischioso bivacco in quota in pieno inverno. “Il peggio che ci possa capitare – così Sandro – è di assaggiare la carne dell’orso”. Quella carne, molti anni dopo, rimpianta da Levi “poiché, di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino”.

Gianni Milani

“Le ossa della Terra. Primo levi e la montagna”

Museo Nazionale della Montagna, Piazzale Monte dei Cappuccini 7, Torino; tel. 011/6604104 o www.museomontagna,org

Fino al 13 ottobre

Orari: dal mart. al ven. 10,30/18; sab. e dom. 10/18

Nelle foto, da “Centro Studi Primo Levi”, “Fondazione Nuto Revelli” e “Famiglia Levi”: “Prmo Levi sul tetto del Rifugio Sella” (Cogne, aprile 1940), “Sci”, “Pietra di fiume Po” e “Primo Levi al Pian de la Tornetta” (31 luglio 1983)

Per trovare notizie su di lui bisogna sfogliare i libri sull’Impero Ottomano o su Bisanzio o avere la fortuna di trovare qualche rara biografia. Nato nel capoluogo ligure nel 1802 Antonio Baratta fu giornalista, diplomatico, poeta, scrittore di epigrammi e vivace contestatore.

Per trovare notizie su di lui bisogna sfogliare i libri sull’Impero Ottomano o su Bisanzio o avere la fortuna di trovare qualche rara biografia. Nato nel capoluogo ligure nel 1802 Antonio Baratta fu giornalista, diplomatico, poeta, scrittore di epigrammi e vivace contestatore. senza camicia, e soprattutto per gli epigrammi pungenti che Baratta scrisse a Torino in varie occasioni e che dopo la sua morte divennero oggetti da collezionismo. Nelle città in cui visse non tenne sempre una condotta seria e impeccabile e gli scandali non mancarono. Contrasse debiti e una volta sparò addirittura a un funzionario dell’ambasciata francese a Istanbul per un litigio riguardante un orologio d’oro e ad Alessandria d’Egitto faceva la corte alle mogli dei connazionali rischiando la carriera. Antonio Baratta lo troviamo citato nel prezioso “Romanzo di Costantinopoli, guida letteraria alla Roma d’Oriente” di Silvia Ronchey e Tommaso Braccini. “Per i suoi epigrammi, scrivono gli autori del libro, fu paragonato anche a Dante e a Rabelais, a Voltaire e a Lafontaine. Qualcuno vide in lui, l’immagine rediviva dei grandi genii che apparvero sulla terra nelle epoche di sociali rivolgimenti”. Carlo Alberto Piccablotto, profondo conoscitore della storia torinese, scomparso alcuni anni fa, gli ha dedicato la biografia “ Antonio Baratta. Gli immortali epigrammi del Cavaliere senza camicia”. Nella nostra città Baratta trascorse anche gli ultimi anni della sua vita che avrebbe potuto essere ben più lunga. Passeggiando al Valentino gli cadde in testa una quercia. Morì schiacciato a 62 anni. Strano che Torino non gli abbia dedicato neanche una via o una piccola statua… magari al Valentino…

senza camicia, e soprattutto per gli epigrammi pungenti che Baratta scrisse a Torino in varie occasioni e che dopo la sua morte divennero oggetti da collezionismo. Nelle città in cui visse non tenne sempre una condotta seria e impeccabile e gli scandali non mancarono. Contrasse debiti e una volta sparò addirittura a un funzionario dell’ambasciata francese a Istanbul per un litigio riguardante un orologio d’oro e ad Alessandria d’Egitto faceva la corte alle mogli dei connazionali rischiando la carriera. Antonio Baratta lo troviamo citato nel prezioso “Romanzo di Costantinopoli, guida letteraria alla Roma d’Oriente” di Silvia Ronchey e Tommaso Braccini. “Per i suoi epigrammi, scrivono gli autori del libro, fu paragonato anche a Dante e a Rabelais, a Voltaire e a Lafontaine. Qualcuno vide in lui, l’immagine rediviva dei grandi genii che apparvero sulla terra nelle epoche di sociali rivolgimenti”. Carlo Alberto Piccablotto, profondo conoscitore della storia torinese, scomparso alcuni anni fa, gli ha dedicato la biografia “ Antonio Baratta. Gli immortali epigrammi del Cavaliere senza camicia”. Nella nostra città Baratta trascorse anche gli ultimi anni della sua vita che avrebbe potuto essere ben più lunga. Passeggiando al Valentino gli cadde in testa una quercia. Morì schiacciato a 62 anni. Strano che Torino non gli abbia dedicato neanche una via o una piccola statua… magari al Valentino…

Un castelletto di frontiera, nel luogo che un tempo segnava il confine tra il Ducato dei Savoia e la Francia. È il Castelletto di Buriasco, si chiama così, in realtà è una grande villa immersa nella campagna di Buriasco al confine con Pinerolo. Un lungo affascinante viale reso splendido da 101 platani secolari conduce il visitatore all’ingresso dell’edificio di proprietà della famiglia Sciolla che, d’intesa con il Fai, il Fondo per l’ambiente italiano, l’ha aperto ai turisti per un solo weekend, altrimenti, essendo proprietà privata, è chiuso al pubblico.

Un castelletto di frontiera, nel luogo che un tempo segnava il confine tra il Ducato dei Savoia e la Francia. È il Castelletto di Buriasco, si chiama così, in realtà è una grande villa immersa nella campagna di Buriasco al confine con Pinerolo. Un lungo affascinante viale reso splendido da 101 platani secolari conduce il visitatore all’ingresso dell’edificio di proprietà della famiglia Sciolla che, d’intesa con il Fai, il Fondo per l’ambiente italiano, l’ha aperto ai turisti per un solo weekend, altrimenti, essendo proprietà privata, è chiuso al pubblico. Marsaglia nel 1693 che si concluse con la vittoria dei francesi del maresciallo Catinat contro Vittorio Amedeo II di Savoia. Il palazzotto si divide tra la parte nobile con gli appartamenti dei proprietari e un secondo nucleo per le attività agricole e zootecniche.

Marsaglia nel 1693 che si concluse con la vittoria dei francesi del maresciallo Catinat contro Vittorio Amedeo II di Savoia. Il palazzotto si divide tra la parte nobile con gli appartamenti dei proprietari e un secondo nucleo per le attività agricole e zootecniche.

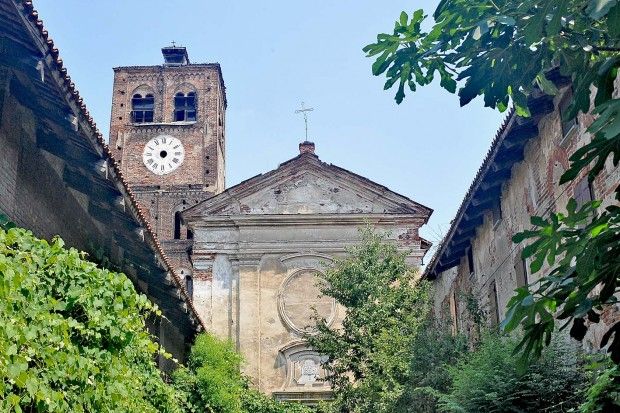

Era l’epoca della II Crociata, a metà del Duecento: si andava a combattere in Anatolia, Palestina e in Egitto mentre tanti altri pellegrini stipavano le galee per raggiungere la Città Santa, appena riconquistata dai crociati, per pregare nei luoghi santi del cristianesimo. Si partiva da ogni città dell’Europa occidentale, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia, il cammino era lungo e faticoso e non privo di pericoli. Lungo strade e sentieri si incontravano locande e piccoli ospedali che offrivano assistenza, cibo e cure. Una meta sospirata dai pellegrini dopo aver percorso centinaia di chilometri. Uno di questi luoghi fu individuato in un monastero-ospedale costruito dai monaci vallombrosani di San Benedetto di Piacenza al di là del fiume Stura nel torinese. Nel 1146 il giurista Pietro Podisio, appartenente a un importante famiglia torinese, donò ai religiosi dei terreni per edificare un “hospitalem”, fuori le mura di Torino, allora piccolo borgo di poche migliaia di abitanti, al fine di prestare assistenza e alimenti a chi si fermava per riposarsi in attesa di riprendere il cammino. Si diedero un gran daffare i monaci che oltre ad aiutare senza risparmio poveri e ammalati gestirono anche il servizio di traghetto sulla Stura ed è da qui che deriva il nome del quartiere torinese “Barca”. Nacque così un convento-ospedale situato lungo i tragitti della via Francigena diretti a Roma e verso i porti pugliesi dove ci si imbarcava per il Levante. Il complesso religioso è diventato l’Abbadia vallombrosana di San Giacomo di Stura, uno dei più importanti monumenti storico-artistici del Medioevo torinese la cui storia è raccontata nel libro “San Giacomo di Stura, la storia dell’Abbadia vallombrosana alle porte di Torino, vestigia “dimenticate” del Medioevo subalpino”, Neos edizioni, dal poeta, traduttore e medievista Roberto Rossi Precerutti. Il periodo di massima fioritura non durò molto e già nel XIII secolo iniziò il declino del monastero che nel Quattrocento fu unito alla mensa vescovile di Torino e poi nel Settecento divenne una parrocchia intitolata a San Giacomo. Nel Novecento la chiesa fu circondata da cascinali e fabbricati industriali sorti lungo la strada che mette in comunicazione Torino e Settimo. Danneggiata dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale fu dichiarata inagibile nel ’54 e negli anni Sessanta fu sconsacrata e ceduta ai privati. Nel giugno 1972, inoltre, un incendio distrusse la galleria del coro e gli affreschi. Oggi l’Abbadia di San Giacomo è assai mal ridotta e versa in stato di abbandono dagli anni Cinquanta. Resta la chiesa con il sagrato e il perimetro del chiostro. La speranza è che i lavori di restauro della chiesa e dello spettacolare campanile, alto 24 metri, iniziati alcuni anni fa, possano presto restituire alla comunità questa preziosa testimonianza storica medioevale. Il libro di Roberto Rossi Precerutti è accompagnato da una serie di tavole di Emilia Mirisola che illustrano lo splendore del monastero nei secoli passati.

Era l’epoca della II Crociata, a metà del Duecento: si andava a combattere in Anatolia, Palestina e in Egitto mentre tanti altri pellegrini stipavano le galee per raggiungere la Città Santa, appena riconquistata dai crociati, per pregare nei luoghi santi del cristianesimo. Si partiva da ogni città dell’Europa occidentale, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia, il cammino era lungo e faticoso e non privo di pericoli. Lungo strade e sentieri si incontravano locande e piccoli ospedali che offrivano assistenza, cibo e cure. Una meta sospirata dai pellegrini dopo aver percorso centinaia di chilometri. Uno di questi luoghi fu individuato in un monastero-ospedale costruito dai monaci vallombrosani di San Benedetto di Piacenza al di là del fiume Stura nel torinese. Nel 1146 il giurista Pietro Podisio, appartenente a un importante famiglia torinese, donò ai religiosi dei terreni per edificare un “hospitalem”, fuori le mura di Torino, allora piccolo borgo di poche migliaia di abitanti, al fine di prestare assistenza e alimenti a chi si fermava per riposarsi in attesa di riprendere il cammino. Si diedero un gran daffare i monaci che oltre ad aiutare senza risparmio poveri e ammalati gestirono anche il servizio di traghetto sulla Stura ed è da qui che deriva il nome del quartiere torinese “Barca”. Nacque così un convento-ospedale situato lungo i tragitti della via Francigena diretti a Roma e verso i porti pugliesi dove ci si imbarcava per il Levante. Il complesso religioso è diventato l’Abbadia vallombrosana di San Giacomo di Stura, uno dei più importanti monumenti storico-artistici del Medioevo torinese la cui storia è raccontata nel libro “San Giacomo di Stura, la storia dell’Abbadia vallombrosana alle porte di Torino, vestigia “dimenticate” del Medioevo subalpino”, Neos edizioni, dal poeta, traduttore e medievista Roberto Rossi Precerutti. Il periodo di massima fioritura non durò molto e già nel XIII secolo iniziò il declino del monastero che nel Quattrocento fu unito alla mensa vescovile di Torino e poi nel Settecento divenne una parrocchia intitolata a San Giacomo. Nel Novecento la chiesa fu circondata da cascinali e fabbricati industriali sorti lungo la strada che mette in comunicazione Torino e Settimo. Danneggiata dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale fu dichiarata inagibile nel ’54 e negli anni Sessanta fu sconsacrata e ceduta ai privati. Nel giugno 1972, inoltre, un incendio distrusse la galleria del coro e gli affreschi. Oggi l’Abbadia di San Giacomo è assai mal ridotta e versa in stato di abbandono dagli anni Cinquanta. Resta la chiesa con il sagrato e il perimetro del chiostro. La speranza è che i lavori di restauro della chiesa e dello spettacolare campanile, alto 24 metri, iniziati alcuni anni fa, possano presto restituire alla comunità questa preziosa testimonianza storica medioevale. Il libro di Roberto Rossi Precerutti è accompagnato da una serie di tavole di Emilia Mirisola che illustrano lo splendore del monastero nei secoli passati.