È stato illustrato dalla direttrice artistica Anna Cremonini, il calendario della 36 edizione di Torino Danza.

“Dance me to the end oh love” internazionale: 33 rappresentazioni,3 luoghi teatrali,4 Prime nazionali,1 Anteprima, 7 conproduzioni,15 Compagnie provenienti da 8 diversi Paesi (Australia,Belgio, Germania, Israele,Italia,Regno Unito, Spagna,Svizzera)

L’inaugurazione dell’edizione 2023, in programma il 14 settembre alle 20.45 alle Fonderie Limone di Moncalieri, sarà affidata alla Sydney Dance Company, diretta dal coreografo spagnolo Rafael Bonachela. La compagnia, che arriva per la prima volta a Torino e torna dopo molti anni in Italia, presenta in prima nazionale ab [intra], un intenso viaggio nell’esistenza umana che muove dalla tenerezza al turbamento, un’esplorazione dei nostri istinti primordiali, dei nostri impulsi e delle nostre risposte viscerali. Repliche il 15 e il 16 settembre.

Rafael Bonachela con la Sydney Dance Company, Ohad Naharin e la Batsheva Dance Company, Sidi Larbi Cherkaoui e il Ballet du Grand Théâtre de Genève, Akram Khan, Peeping Tom, Oona Doherty saranno i protagonisti internazionali della rassegna che insieme a Silvia Gribaudi, Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, Teodora Castellucci, Francesca Pennini comporranno il programma di Torinodanza 2023. A questi artisti si affiancheranno quelli selezionati nell’ambito del progetto ART~WAVES, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo: una finestra aperta su Torino e affacciata sul mondo, che vedrà protagonisti Compagnia Egri Bianco Danza, Balletto Teatro Torino, Piergiorgio Milano, Cordata FOR creata da Francesco Sgrò e AlbumArte con Daniele Ninarello.

Appuntamento per gli appassionati di danza a Torino a partire dal 14 settembre.

Gd

Arturo Brachetti inaugura il 10 ottobre con “Cabaret”, nella amara Berlino anni Trenta

È come un fiume in piena Arturo Brachetti, la sua bella tour eiffel dritta in testa. Ad inizio di conferenza stampa intrattiene un bel gruppo di giornalisti su questo “Cabaret”, libretto di Joe Masteroff e musiche di John Kander, tratto dalle pagine amare di “Addio a Berlino” di Christopher Isherwood, titolo premiatissimo, successo mondiale da quando nel 1972 Bob Fosse fece letteralmente esplodere Liza Minelli come Sally Bowles, “Cabaret” che viene a mettere la bandierina sulla carta geografica di Torino, l’esatto punto di partenza è il teatro Alfieri, come nuovo centro di intrattenimento e capitale italiana del musical, con uno/due titoli di importanza internazionale ogni stagione, artisti importanti, produzioni super e prime assolute, questa stabilita ad inaugurare la stagione prossima il 10 ottobre. “Una storia che mi segue, una di quelle storie che ti fanno innamorare. Nel 1979 al Paradis Latin di Parigi mi ritrovo a dividere il camerino con Joel Grey, quell’omino impalpabile che era stato il maestro di cerimonie nel film – racconta Brachetti – e nell’83 mi ritrovo a Londra con un mio spettacolo e Bob Fosse che una sera mi entra in camerino e mi riempie di complimenti.” Un destino impenitente che continua a zigzagare e lui che ancora è pronto a cantare “Money Money” o “Willkommen” sul palcoscenico del Kit Kat Club nella Berlino degli anni Trenta. “Una città moderna, spregiudicata, estremamente libera, un’isola anarchica più sfrenata di quanto non lo fosse la stessa Parigi. Gli anni della Repubblica di Weimar, arte e avanguardie, diritti degli omosessuali e uso di droghe, un’isola felice su cui stava emergendo il nazismo. I tempi di Fritz Lang, della Dietrich e dell’”Angelo azzurro”, certi locali che riversavano sensualità ed erotismo, ballerine disponibili ad ogni tavolino dei locali, un telefono a contattare questa o quella, i petit cadeau erano un drinck o un preservativo o una bustina di cocaina, ogni sera tra prostituzione e miseria.” Case signorili e fumose camere d’albergo, avventure personali e la tragedia di una nazione, qualcuno ha scritto che Isherwood ha messo in scena “la prova generale di una catastrofe”. Arturo, occhi grandi e sorrisone aperto, conferma che sarà uno spettacolo per bambini, qualcuno lo blocca e corregge il tiro.

È come un fiume in piena Arturo Brachetti, la sua bella tour eiffel dritta in testa. Ad inizio di conferenza stampa intrattiene un bel gruppo di giornalisti su questo “Cabaret”, libretto di Joe Masteroff e musiche di John Kander, tratto dalle pagine amare di “Addio a Berlino” di Christopher Isherwood, titolo premiatissimo, successo mondiale da quando nel 1972 Bob Fosse fece letteralmente esplodere Liza Minelli come Sally Bowles, “Cabaret” che viene a mettere la bandierina sulla carta geografica di Torino, l’esatto punto di partenza è il teatro Alfieri, come nuovo centro di intrattenimento e capitale italiana del musical, con uno/due titoli di importanza internazionale ogni stagione, artisti importanti, produzioni super e prime assolute, questa stabilita ad inaugurare la stagione prossima il 10 ottobre. “Una storia che mi segue, una di quelle storie che ti fanno innamorare. Nel 1979 al Paradis Latin di Parigi mi ritrovo a dividere il camerino con Joel Grey, quell’omino impalpabile che era stato il maestro di cerimonie nel film – racconta Brachetti – e nell’83 mi ritrovo a Londra con un mio spettacolo e Bob Fosse che una sera mi entra in camerino e mi riempie di complimenti.” Un destino impenitente che continua a zigzagare e lui che ancora è pronto a cantare “Money Money” o “Willkommen” sul palcoscenico del Kit Kat Club nella Berlino degli anni Trenta. “Una città moderna, spregiudicata, estremamente libera, un’isola anarchica più sfrenata di quanto non lo fosse la stessa Parigi. Gli anni della Repubblica di Weimar, arte e avanguardie, diritti degli omosessuali e uso di droghe, un’isola felice su cui stava emergendo il nazismo. I tempi di Fritz Lang, della Dietrich e dell’”Angelo azzurro”, certi locali che riversavano sensualità ed erotismo, ballerine disponibili ad ogni tavolino dei locali, un telefono a contattare questa o quella, i petit cadeau erano un drinck o un preservativo o una bustina di cocaina, ogni sera tra prostituzione e miseria.” Case signorili e fumose camere d’albergo, avventure personali e la tragedia di una nazione, qualcuno ha scritto che Isherwood ha messo in scena “la prova generale di una catastrofe”. Arturo, occhi grandi e sorrisone aperto, conferma che sarà uno spettacolo per bambini, qualcuno lo blocca e corregge il tiro.

Ancora un po’ e va a sembrare la serata troppo seriosa di qualche regista troppo impegnato. Diana Del Bufalo che tra lo spaventato e l’emozionato si prepara ad affrontare Sally, “non vedo l’ora, ho amato molto il film. Nemmeno da mettere a confronto con “Sette spose per sette fratelli”, là suonava tutto più facile, qui c’è la complessità di un personaggio e di un’epoca da tirar fuori, spero di rendere ogni cosa al meglio.” È Luciano Cannito a fare oggi il Maestro di Cerimonie, sarà lui a dividere con Brachetti gli onori della regia – saranno sue anche le coreografie, le scene firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi -, a orchestrare un testo e una messinscena che guarderà al cinema e ai tanti effetti speciali. Come alla passione e alla professionalità dei 18 interpreti in palcoscenico, a cui va aggiunta la band dal vivo che obbedirà alla direzione musicale di Giovanni Mara Lori (“è decisamente importante la parte musicale e decisiva l’esecuzione non registrata”), compositore e arrangiatore di moltissimi musical e tantissime produzioni teatrali di alto livello, autore di Mediaset, insegnante di canto ad “Amici”. Dice ancora Cannito, anche lui nel pieno dell’entusiasmo: “Vogliamo sia un  grande spettacolo di prim’ordine, avremo sicuramente gli elementi giusti, ce ne siamo resi conto quando ieri per tutto il giorno e fino a tarda nottata abbiamo esaminato circa 400 ragazzi, età media intorno ai 22, che si sono messi completamente a disposizione in recitazione e canto e ballo per entrare nel cast.” Vista la certezza di come il pubblico torinese risponda a teatro, unica piccola amarezza la presenza a Torino per una settimana soltanto, “lo so, lo spazio è breve, abbiamo già più di 170 piazze prenotate”, ma la promessa è di tornare in un periodo assai più ampio la stagione successiva.

grande spettacolo di prim’ordine, avremo sicuramente gli elementi giusti, ce ne siamo resi conto quando ieri per tutto il giorno e fino a tarda nottata abbiamo esaminato circa 400 ragazzi, età media intorno ai 22, che si sono messi completamente a disposizione in recitazione e canto e ballo per entrare nel cast.” Vista la certezza di come il pubblico torinese risponda a teatro, unica piccola amarezza la presenza a Torino per una settimana soltanto, “lo so, lo spazio è breve, abbiamo già più di 170 piazze prenotate”, ma la promessa è di tornare in un periodo assai più ampio la stagione successiva.

Al centro di tutto e di tutti Fabrizio Di Fiore, romano di nascita, deus ex machina preparato, con la passione per la musica, un passato e un presente nel mondo finanziario, elegante e sorridente, capace di dare ai presenti la convinzione di una ferrea solidità, pronto a spiegare il perché di quella bandierina su Torino, sull’Alfieri e sul Gioiello che dalla prossima stagione correranno completamente sotto il suo marchio. “Ci pensavo già da un paio d’anni e qualcosa di più, c’era curiosità e voglia di saggiare un terreno tutto nuovo, convinto a dover affrontare qualcosa di veramente mio, ben lontano dall’idea dei finanziamenti pubblici e forte della certezza che la vera disponibilità stia nelle risorse private. Sono abituato a mettere sul tavolo prima di ogni cosa gli aspetti economici, di soppesarli, di procedere in operazioni che risultino ampiamente vincenti per tutta la loro durata. Torino al contrario di altre piazze che risultano già sature, è una città disposta a lasciare spazi a una prova commerciale. Qui si può fare del buon lavoro, c’è modo per guardare ben oltre negli anni, ci siamo già mossi in questo senso. Viaggio molto, vedo spettacoli, nei giorni scorsi ero a Londra, cerco di mettere in cantiere titoli importanti e mostrarli nelle prossime stagioni.” Un uomo, un esperto, che durante la pandemia non ha certo tirato i remi in barca ma che s’è fatto venire in mente delle solide idee con cui poter affrontare il futuro. Un uomo che ha voglia di confrontarsi con altre realtà della città (“Ho incontrato il nuovo sovrintendente del Regio, ho visto Fonsatti dello Stabile”), che certo non dimentica il passato che per sessant’anni ha occupato le sale dell’Alfieri e del Gioiello (“ho mantenuto un rapporto meraviglioso con la famiglia Mesturino, nessuna volontà di resettare il lavoro fatto ma mantenere tutto il buon lavoro fatto in precedenza”). La concretezza sembra essere decisamente la sua dote maggiore: “So che qualcuno si sarà chiesto: questo da dove esce? che vuole fare? È come se mi fossi buttato in quattro e quattr’otto dentro la Champions League.” Intanto l’otto di giugno, in una serata di gala nella sala di piazza Solferino, la Fabrizio Di Fiore Entertainment svelerà i grandi titoli della prossima stagione.

Elio Rabbione

Giovedì 4 maggio ore 20.00

VOCI DALL’AFRICA OCCIDENTALE

concerto con Babara Yattara, e con Vicente Cabrera, Camilla Sandri Bellezza

by PROGETTO RESCUE!

La musica entra al Baretti e inizia il viaggio, un viaggio che giovedì 4 maggio ci porterà nel cuore dell’Africa Occidentale, di quell’Africa che è incrocio di culture e di tradizioni, l’Africa che nonostante le occupazioni e i confini creativi, non ha perduto i suoi suoni, i suoi profumi e i suoi colori.

Un concerto con il grandissimo Babara Yattara (Guinea-Conakry) emusicista e cantante e griot: nella cultura di alcuni popoli dell’Africa Occidentale, il griot è un poeta e cantore che svolge il ruolo di conservare la tradizione orale degli avi e, in alcuni contesti storici pre-coloniali, aveva anche il ruolo di interprete ed ambasciatore. Questa figura ha ancora una propria funzione nelle comunità dei paesi dell’Africa occidentale sub-sahariana (Mali,

Figlio d’arte, dall’età di 6 anni s’immerge nella musica tradizionale africana. Il suo primo strumento è la Gongoma: strumento armonico e di percussione. Insieme allo studio di strumenti a percussione (Djembe, Dun-dun, Sangban, Borleyi tra gli altri), e a corde (Kora, N’goni, Kamele N’goni), ha sviluppato la sua arte principalmente nei canti della tradizione “Griot” e nello studio dei ritmi tradizionali tra cui Garangedo, Kandia-soli, Yankadi, Yolé.

Nel 2018 si trasferisce a Torino. Ha lavorato in Europa come insegnante di canto e tamburo (a Milano, Roma, Lussemburgo e Berlino). Progetto

RESCUE! è un gruppo attivo nelle arti performative, tratta temi di rilevanza sociale con un approccio transdisciplinare e inclusivo. Il gruppo fonda la sua pratica artistica sul potenziale trasformativo dell’arte nel territorio in cui agisce.

Le azioni di Progetto Rescue sono dirette alla costruzione di una rete sociale e artistica che avvicini le persone alla partecipazione civica e culturale per riconoscere e ricostruire i fili di un tessuto umano indispensabile. Il gruppo è composto da persone provenienti da Europa, Africa e America Latina in continua espansione.

Questo spettacolo è parte del programma vincitore del Bando Corto Circuito 2022 della Fondazione Piemonte dal Vivo.

BIGLIETTERIA: INTERO 12€ / RIDOTTO 10€ (under25/over65)

È consigliato l’acquisto dei biglietti online su anyticket.it.

Informazioni tel 011 655 187 / info@cineteatrobaretti.com

Al Teatro Astra di Torino il primo spettacolo della stagione 2023 della compagnia Balletto Teatro di Torino, sotto la guida organizzativa di Loredana Furno che ha ceduto la direzione artistica alla figlia Viola Scaglione, giovane talentuosa interprete.

Lo spettacolo composto da due coreografie,un assolo di Manfredi Perego in Ruggine e la compagnia che si è esibita in un ‘divertissemant’ su musiche di Bach suonate dal vivo dalla violinista Janine Bratu,in collaborazione con il conservatorio G.Verdi di Torino.

Un susseguirsi di emozioni e stati d’animo tradotti in interpretazioni forti, gesti, movimenti e pause.

La stagione prosegue il 17 maggio alle Fonderie Limone con Faun e il 19 giugno al Teatro Gobetti con compagnie ospiti C&C Company e Taiat Danza.

Il Btt impegnato in tournée farà tappa ad Acqui Terme per l ‘ edizione 2023 di Acqui Danza n.40.

A breve sarà reso noto il fitto calendario,intanto è possibile prenotarsi per lo stage di danza

Info : scuola@ballettoteatroditorino.org

GABRIELLA DAGHERO

È giunto alla sua ventottesima edizione il Festival delle Colline Torinesi, nuovamente organizzato da TPE Teatro Astra, che mantiene la sua identità di Festival d’autunno.

Tema di questa edizione del Festival è quello dei confini-sconfinamenti, con un’attenzione particolare rivolta alle vite dei migranti, del passato, come Hanna Arendt o Benjamin, o del presente e le contaminazioni linguistiche tra arte e teatro, che fanno parte di un progetto condiviso con la Fondazione Merz.

A carattere internazionale il Festival, sempre attento alla creazione contemporanea, ha eletto il Libano a nazione ospite. La sua realtà artistico culturale viene esplorata in ambito teatrale, performativo, cinematografico sia da appuntamenti del cartellone, a partire dal 14 ottobre, sia da un’anteprima molto ricca, che partirà dal 10 ottobre prossimo. La monografia d’artista è dedicata a due performer di Beirut. Il Festival delle Colline 28 ribadisce la sua collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, con Torinodanza, con la Fondazione Piemonte Vivo e il Museo Nazionale del Cinema.

Si impegna per promuovere nuove iniziative per l’accessibilità.

MARA MARTELLOTTA

Sonic Park Stupinigi, arriva Sting

patrimonio Unesco

Nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi – residenza sabauda eretta per i Savoia fra il 1729 e il 1733 su progetto dell’architetto Filippo Juvarra e patrimonio mondiale Unesco – Fondazione Reverse, con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, firma la quinta edizione di Sonic Park Stupinigi, promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino. Il cartellone è ricchissimo e spazia fra vari generi musicali, e promette di portare in Piemonte, alcuni fra inomi più interessanti e prestigiosi della musica italiana e internazionale.

Una protagonista della programmazione di Sonic Park è la Città Metropolitana, un territorio nuovo che sposta i confini e offre occasioni da non perdere: ogni concerto sarà unico, con posti a sedere o in piedi, sempre organizzato con attenzione alla sostenibilità attraverso l’eliminazione delle plastiche monouso a favore di bicchieri riutilizzabili che danno diritto ad acqua gratuita e illimitata, l’utilizzo di materiali compostabili e la distribuzione gratuita di posaceneri portatili. L’area concerti, situata all’interno del giardino storico sarà allestita anche in questa edizione tra esemplari di querce e carpini dove si aprirà un vero e proprio villaggio di servizi food and beverage. Lo spettacolare palco di 300 mq che si affaccia sulla Palazzina di Caccia crea un immaginario unico capace di ammaliare, un’edizione dopo l’altra, tutti i big della musica che sempre più scelgono Sonic Park per una delle tappe dei loro tour nel nostro paese.

Sonic Park Stupinigi, insieme al gemello Sonic Park Matera, si assesta infatti nella considerazione del pubblico e degli addetti ai lavori come una delle manifestazioni più interessanti a livello nazionale e non solo, capace di connettere tra loro cultura e grandi eventi musicali valorizzando luoghi straordinari e siti patrimonio Unesco dell’Umanità, così da alimentare nuove occasioni di visibilità e di turismo innovativo sul territorio. Per questa ragione quest’anno, grazie alla collaborazione con TurismoTorino, sono in fase di sviluppo pacchetti e proposte turistiche interessanti, pensati per rendere sempre più attrattivo il territorio e la città e aumentare la tenitura turistica del pubblico.

«Questa nuova edizione del festival – dichiarano i produttori Fabio e Alessio Boasi di Fondazione Reverse – assomiglia sempre di più al nostro sogno. Volevamo portare in Piemonte i grandi nomi della musica internazionale creando un grande progetto di valorizzazione per il giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi con la sua meraviglia storica, architettonica e naturale. Volevamo entrare in sinergia con altre realtà che credono nei grandi eventi musicali come motori per un nuovo turismo e per lo sviluppo: insieme a OGR Torino e alla Città Metropolitana stiamo creando una rete di eventi solida e incredibilmente accattivante. Insieme a Sonic Park Matera – il festival alla Cava del Sole “David Sassoli” nella Città dei Sassi, altro patrimonio Unesco – siamo orgogliosi di proporre a un pubblico sempre più esigente manifestazioni contemporanee, sostenibili e inclusive».

Giampietro Tolardo, sindaco della Città di Nichelino dichiara «è evidente ormai l’espansione e la grandezza del progetto Sonic Park Stupinigi, grazie anche alle molteplici collaborazioni attivate; è necessario però sottolineare da dove siamo partiti, da un progetto ambizioso come Sistema Cultura con cui siamo riusciti a far emergere la nostra città come un territorio capace di generare cultura, aggregazione e turismo e mettere Nichelino al centro di un intrattenimento di qualità».

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: «Eventi come Sonic Park Stupinigi confermano il valore sempre più strategico che i grandi eventi hanno per il nostro territorio. La straordinaria cornice della Palazzina di Caccia aggiunge poi a questa manifestazione una peculiarità che la rende unica del panorama dei festival musicali. Ospitare eventi che radunano migliaia di persone all’insegna della musica e del divertimento in luoghi di così alto valore artistico, rispettandone l’equilibrio e l’ambiente, rappresenta una ricetta che qui si sperimenta con successo da anni e che può diventare un modello anche per altre realtà».

Diego Sarno, consigliere della Regione Piemonte, aggiunge: «Sonic Park Stupinigi 2023 sarà un’edizione di svolta, non solo perché aumenta il livello artistico, ma anche perché porta al suo interno partner istituzionali e privati di altissimo profilo. Questo dimostra che l’intuizione del 2018 è stata vincente e che dalla cosiddetta periferia possono partire progetti straordinari capaci di andare decisamente oltre i propri confini e farsi prendere da esempio da altre realtà anche più strutturate».

MADAME, foto L. Scotti

Come nella tradizione del festival il pubblico di Sonic Park Stupinigi potrà godere di una serata indimenticabile tra grande musica e tante variegate proposte golose in uno spazio unico. L’esperienza di questa quinta edizione si completa infatti con un’offerta gastronomica di altissimo profilo, garantita nel 2023 per la prima volta da una pluralità di cibo di qualità su ruote: i migliori food truck italiani, premiati tra i confini nazionali e in Europa, propongono le loro migliori specialità sotto il cielo stellato di Stupinigi, in perfetta armonia con Beck’s birra ufficiale del festival.

La Polpetteria dei fratelli Lamberti da Milano, propone una delle ricette più versatili e evocative della cultura gastronomica del mondo – la polpetta – in modo divertente e goloso; Bstradi raccoglie e diffonde l’emilianità tramandando la tradizione della pasta fresca fatta a mano e selezionando le migliori materie prime provenienti dai colli piacentini; Porcobrado è il sapore della Toscana racchiuso in un panino di grano verna farcito con gustosa carne di maiali pregiati; e per chi vuole una proposta alternativa Van Ver Burger è un modo dinamico e divertente di vivere la cucina vegetale con burger creati artigianalmente dal sapore originale, unico e ricercato; per chi ama la musica rock ma anche mangiare bene Rock Burger, pluripremiato sia nei due locali torinesi che con il grintosissimo truck, si ispira per ogni panino gourmet a un grande successo della storia della musica.

Sting, foto M. Nishada

Il festival sceglie in ogni edizione di accompagnare un grande progetto di solidarietà: parte dei proventi del festival quest’anno andranno alla Fondazione Ricerca Molinette ETS per la terapia “ENO3PEP” messa a punto dal Professor Novelli che studia la relazione tra il sistema immunitario ed il tumore pancreatico, uno tra i tumori più aggressivi e letali.

La sostenibilità del festival è supportata dal lavoro prezioso di Iren e dai Technical Partner Consorzio COVAR 14 e Acqua Hydra. Accanto ai più noti vettori per la biglietteria i fan possono da quest’anno rivendere i propri biglietti su Ticketswap.

Anche nel 2023 RDS 100% Grandi Successi ritorna come Official Radio del festival.

Il programma di Sonic Park Stupinigi

INTERPOL (26 giugno OGR Sonic City), SIMPLY RED (4 luglio), BIAGIO ANTONACCI (7 luglio), MADAME + opening GINEVRA (8 luglio), GUÈ + EMIS KILLA (9 luglio), PLACEBO + special guest BUD SPENCER BLUES EXPLOSION (11 luglio), STING (12 luglio), BLACK EYED PEAS (13 luglio).

Sonic Park Stupinigi

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Nichelino

WEB sonicparkfestival.it

MAIL stupinigi@sonicparkfestival.it

FB @sonicparkofficial

IG @ sonicparkofficial

HASHTAG #SonicPark2023

I suoni del Male

Osteria Rabezzana, via San Francesco d’Assisi 23/c, Torino

Mercoledì 3 maggio, ore 21.30

I suoni del Male

La poesia di Baudelaire con Emanuele Sartoris in duo con il contrabbassista Marco Bellafiore

“I suoni del Male” è il progetto dedicato alla poesia di Baudelaire “Les fleurs du mal” del duo composto dal pianista Emanuele Sartoris e dal contrabbassista Marco Bellafiore.

Pianoforte e contrabbasso: un modello che nel jazz ha infiniti esempi, da Duke Ellington con Jimmy Blanton a Bill Evans con Eddie Gomez. Un dialogo ricco che vede lo scambio reciproco e l’alternarsi del gioco solistico in una relazione che è la quintessenza del jazz cameristico. “I suoni del Male” è una ricerca per immergere l’ascoltatore nello stato emotivo che generano.

Ora di inizio: 21.30

Ingresso:

15 euro (con calice di vino e dolce) – 10 euro (prezzo riservato a chi cena)

Possibilità di cenare prima del concerto con il menù alla carta

Info e prenotazioni

Tel: 011.543070 – E-mail: info@osteriarabezzana.it

Un Torino Jazz Festival di grandi numeri quello del 2023, sold out praticamente tutti i concerti, sia i main, diffusi nei vari luoghi della città, sia i club collocati sul territorio.

Risultato entusiasmante per i 9 giorni di programmazione – dal 22 al 30 aprile 2023 – durante i quali si sono tenuti ben 93 appuntamenti organizzati in 62 luoghi sparsi in città, con artisti provenienti da ogni parte del mondo che hanno offerto un ampio panorama di tutti i linguaggi del jazz.

L’affluenza per i 17 concerti principali è stata di 12.513 persone mentre nei 32 club si è registrato un dato di 3.200 ingressi. Ai 34 Jazz Blitz hanno partecipato in 2.000 e in 717 hanno seguito i Talk e gli Special. Il TJF 2023 ha totalizza 18.430 ingressi. Il 29% in più rispetto allo scorso anno.

Da segnalare la presenza ai concerti di spettatori provenienti da ogni parte d’Italia e da tutto il mondo alcuni dei quali giunti appositamente a Torino per seguire il TJF durante i ponti del 25 aprile e 1 maggio.

“Il 2023 è stato l’anno delle sorprese – dichiara il Direttore del TJ Festival, Stefano Zenni –. Siamo stati sorpresi dall’incredibile affluenza di pubblico e dall’entusiasmo scatenato da tutti i concerti; dalla reazione dei musicisti di mezzo mondo che, felici dell’accoglienza degli ascoltatori, hanno dato letteralmente il meglio si sé; dalla straordinaria risposta organizzativa e artistica dei club, dalla contentezza che ha accompagnato i Jazz Blitz in luoghi spesso di sofferenza; dall’interesse vivace per i Jazz Talks e le iniziative speciali. Forse non dovremmo sorprenderci per l’armonia che da tempo si è stabilita tra il festival e tutta la città, ma non si può non rimanere sorpresi dall’intensità dell’abbraccio reciproco. Tutto questo ha lasciato un segno durevole che ci guiderà fino alla prossima edizione”.

“È stato un Festival straordinario che ha messo d’accordo tutti, gli appassionati e la critica, i torinesi e i numerosi turisti in città per i ponti di fine aprile, gli spazi del centro con quelli dei quartieri cittadini – dichiara il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, -. Abbiamo chiuso l’XI edizione di una rassegna che sia per la qualità che ha saputo offrire sia per il profilo che ha assunto ha conquistato passione e partecipazione di tantissime persone”.

“Sono molto felice. Questa edizione del Torino Jazz Festival ha saputo interpretare perfettamente lo spirito culturale della Città e in particolare dell’Amministrazione – dichiara l’Assessora alla Cultura, Rosanna Purchia -. Il jazz ha invaso Torino coinvolgendo tutti. Dai club collocati nelle diverse circoscrizioni, che da sempre ne accolgono il ritmo, al centro che ha ospitato molti concerti del programma main. Dai luoghi di assistenza, accoglienza e incontro, ai mercati e agli edifici simbolo come la Scuola di Applicazione e Palazzo Cisterna. Abbiamo cercato di unire lo spirito sociale e civile radicato nella nostra città con la cultura e di proseguire con una particolare attenzione alle nuove generazioni. Indicazioni, queste, che il direttore artistico ha saputo declinare alla perfezione”.

Dopo la seguitissima esibizione della Marching Band JST Jazz Parade sabato 22 aprile, la produzione originale di Peppe Servillo & TJF All Stars ‘Natura morta con custodia di sax’ ha ufficialmente aperto l’XI edizione del festival, con una straordinaria partecipazione di pubblico che anche nelle giornate successive ha riempito tutti gli spazi scelti per ospitare i concerti.

Cristina Zavalloni con l’Orchestra del Conservatorio di Torino; Kenny Barron Trio; Federica Michisanti trio con ospite Louis Sclavis; Shabaka Hutchings, Majid Bekkas e Hamid Drake; Hamid Drake con ‘Turiya’; Steve Coleman and Five Elements; Furio Di Castri; Roberto Ottaviano; Paal Nilssen-Love; Francesco Diodati insieme ai ‘tellKujira’; Craig Taborn; Eva Risser; Sarathy Korwar, hanno regalato momenti indimenticabili di grande musica sottolineati da lunghissimi applausi e standing ovation.

È stato Stefano Bollani, domenica 30 aprile, Giornata Internazionale Unesco del Jazz, con il suo doppio appuntamento all’Auditorium del Lingotto a chiudere il Festival, con quasi 4mila spettatori entusiasti.

Il Torino Jazz Festival 2023 è un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino con il sostegno del Ministero della Cultura, Main Partner Intesa Sanpaolo e IREN, con il contributo di ANCoS e Confartigianato Imprese Torino, e in collaborazione con Fondazione CRT e OGR Torino.

La musica jazz prosegue in regione con il Torino Jazz Festival Piemonte che a partire dal mese di giugno renderà omaggio al jazz con oltre 20 appuntamenti, diffusi in tutte le province, secondo un modello peculiare e originale. Un cartellone diffuso per portare il meglio delle produzioni jazz contemporanee in Piemonte e che questa estate ospiterà – tra gli altri – il chitarrista statunitense Stanley Jordan, il pianista jazz francese Jacky Terrasson e Boosta, pseudonimo di Davide Dileo co-fondatore dei Subsonica. Il programma sarà presto online su piemontedalvivo.it.

Il festival nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo e la Città di Torino con il suo Torino Jazz Festival in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino e il Consorzio Piemonte Jazz.

Foto Alessandro Bosio

“Questa non è la fine E amerai ancora”

Music Tales, la rubrica musicale

“Questa non è la fine

E amerai ancora”

La sindrome della persona rigida colpisce il sistema nervoso centrale ma provoca rigidità muscolare progressiva, rigidità e spasmi, principalmente nel tronco e nell’addome.

Celine Dion è affetta da questa rara patologia e per il momento non potrà più cantare. Lo ha rivelato la stessa pop star canadese, 54 anni, in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Classe ‘68 la cantante canadese emerge come cantante negli anni ottanta, ottenendo i primi riconoscimenti internazionali con la vittoria al Festival mondiale della canzone popolare del 1982 e all’Eurovision Song Contest del 1988, dove rappresentò la Svizzera. Dopo aver migliorato la conoscenza dell’inglese, firmò un contratto discografico con la Epic Records e nel 1990 pubblicò il suo primo album in inglese, Unison.

Durante gli anni novanta Céline raggiunse la fama dopo aver pubblicato diversi album tra cui Falling Into You (1996) e Let’s Talk About Love (1997), entrambi certificati dischi di diamante negli Stati Uniti, mentre D’eux (1995) divenne l’album in lingua francese più venduto di tutti i tempi. Dion ottenne il successo internazionale anche con diversi singoli come The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, My Heart Will Go On (cantata per il film Titanic ed i cui autori del testo furono premiati con il Premio Oscar alla miglior canzone) e I’m Your Angel (cantata insieme a R. Kelly).

Nel 1999 Dion annuncia una pausa dalle scene sia per il desiderio di maternità sia per restare accanto al marito René Angélil durante la cura di un cancro faringeo. Nel 2002 torna ai fasti dello star-system con un nuovo album, A New Day Has Come e con un residency show, A New Day…, tenutosi presso il Caesars Palace di Las Vegas tra il 2003 e il 2007.

La sua musica è stata influenzata da generi che spaziano dal rock all’R&B, dal gospel alla musica classica. Canta principalmente in francese e inglese, ma ha anche interpretato brani in giapponese, italiano, latino, napoletano, spagnolo, tedesco e mandarino. Nonostante i suoi dischi abbiano spesso ricevuto pareri contrastanti da parte della critica, è considerata una delle cantanti più influenti della musica pop ed è fra le artiste femminili che hanno venduto di più negli Stati Uniti durante l’era Nielsen SoundScan. Nel 2003 è stata premiata dalla Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica (IFPI) per aver venduto oltre 50 milioni di copie in Europa e nel 2016, durante la cerimonia dei Billboards Music Award, è stata riconosciuta con l’Icon Award, rimanendo l’artista musicale canadese con le maggiori vendite, circa 200 milioni di copie in tutto il mondo.

Oggi il suo corpo le lancia dei segnali,ma quando accadono delle coincidenze particolari facciamo fatica a credere che “sia stato solo un caso” perché il destino sembra volerci comunicare qualcosa.

Nella vita di noi tutti arrivano dei momenti in cui tocca imbatterci con delle situazioni dure e complicate, davanti alle quali bisogna trovare la forza di reagire per riuscire a superarle.

Per questo, mentre ascoltate il suo ultimo brano, per favorem sognate come se doveste vivere per sempre, e vivete come se doveste morire domani.

“Il miglior premio che la vita ha da offrire è di gran lunga la possibilità di lavorare sodo per un lavoro che vale la pena fare.”

Buon ascolto

Céline Dion – Love Again (from the Motion Picture Soundtrack) (Official Lyric Video)

CHIARA DE CARLO

scrivete a musictales@libero.it se volete segnalare eventi o notizie musicali!

VIAGGIO TRA LE ASSOCIAZIONI TORINESI

L’Associazione di promozione sociale e compagnia teatrale Affetti Collaterali è stata costituita il 3marzo 1999.

Ha conseguito il 1.o PREMIO NAZIONALE ASSOLUTO “CULTURA E SOCIETA’ – SEZ. TEATRO”

MEDAGLIA DELLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

Questi gli scopi istituzionali:

Promuovere attività di carattere socio-culturale volte a divulgare l’arte teatrale e il suo

insegnamento, favorire l’integrazione sociale delle persone disabili, proporre laboratori e

stages rivolti ad attività socio/culturali, collaborare con Associazioni aventi scopi

umanitari.

Vengono proposte attività di vario tipo:

spettacoli per tutte le età

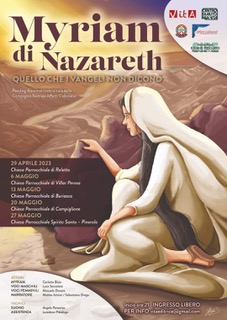

(al momento disponibili: KATACLISMA – commedia brillante, BANCA DI RIPOSO – commedia brillante, IL PICCOLO PRINCIPE tratto dall’omonimo libro, MIRIAM QUELLO CHE I VANGELI NON DICONO – reading drammatizzato tratto dall’omonimo libro di Patrizio Righero)

sketch, cabaret, magia, Letture drammatizzate di testi letture (con musicista) laboratori, crazy teatre, gioca teatro, lettura interpretata e uso della voce, il corpo e il gesto ecc…

La Compagnia informa che le attività, possono essere orientate anche alle persone con disabilità fornendo importanti momenti di integrazione.

FB: Compagnia Teatrale Affetti Collaterali