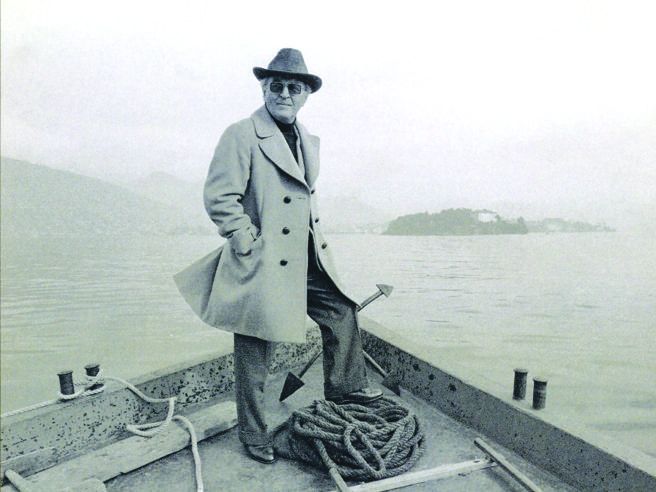

L’incontro con Emilio Salgari, il papà di Sandokan, Yanez, Tremal-Naik e del Corsaro Nero avvenne tanto tempo fa. E fu un amore improvviso, intenso. I primo due libri furono “I misteri della Jungla Nera” e “Le Tigri di Mompracem”, nelle edizioni che la torinese Viglongo pubblicò negli anni ’60.

Vennero letteralmente divorati. Toccò poi all’intero ciclo dei pirati della Malesia e a quelli dei pirati delle Antille, dei Corsari delle Bermude e delle avventure nel Far West. Mi recavo in corriera da Baveno a Intra, da una sponda all’altra del golfo Borromeo del lago Maggiore, dove – alla fornitissima libreria “Alberti” – era possibile acquistare i romanzi usciti dalla sua inesauribile e fantasiosa penna. Salgari, nato a Verona nell’agosto del 1862, esordì come scrittore di racconti d’appendice che uscivano su giornali a episodi di poche pagine, pubblicati in genere la domenica ma, nonostante un certo successo,visse un’inquieta e tribolata esistenza. A sedici anni si iscrisse all’Istituto nautico di Venezia, senza però terminare gli studi.

Tornato a Verona intraprese l’attività di giornalista, dimostrando una notevole capacità d’immaginazione. Infatti, più che viaggiare per mari e terre lontane, fece viaggiare al sua sconfinata fantasia, documentandosi puntigliosamente su paesi, usi e costumi. Scrisse moltissimo, più di 80 romanzi e circa 150 racconti, spesso pubblicati prima a puntate su riviste e poi in volume. I suoi personaggi sono diventati leggendari: Sandokan, Lady Marianna Guillon ovvero la Perla di Labuan, Yanez de Gomera, Tremal-Naik, il Corsaro Nero e sua figlia Jolanda, Testa di Pietra e molti altri. Nel 1900, dopo aver soggiornato alcuni anni nel Canavese ( tra Ivrea, Cuorgnè e Alpette) e poi a Genova, si trasferì definitivamente a Torino dove cambiò spesso alloggio, abitando nelle vie Morosini e Superga, in piazza San Martino ( l’attuale piazza XVIII Dicembre, davanti a Porta Susa, nello stesso palazzo all’angolo nord dove De Amicis scrisse il libro “Cuore“), in via Guastalla e infine in Corso Casale dove, al civico 205 una targa commemorativa ricorda quella che è stata l’ultima dimora del più grande scrittore italiano di romanzi d’avventura. Schiacciato dai debiti contratti per pagare le cure della moglie, affetta da una terribile malattia mentale, con quattro figli a carico, si tolse la vita con un rasoio nei boschi della collina torinese.

Era il 25 aprile 1911. Ai suoi editori dell’epoca, che stentavano a pagargli i diritti, lasciò questo biglietto: “A voi che vi siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia in una continua semi-miseria od anche di più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna“. Ai quattro figli scrisse: “Sono ormai un vinto. La malattia di vostra madre mi ha spezzato il cuore e tutte le energie. Io spero che i milioni di miei ammiratori che per tanti anni ho divertito e istruito provvederanno a voi. Non vi lascio che 150 lire, più un credito di lire 600… Mantenetevi buoni e onesti e pensate, appena potrete, ad aiutare vostra madre. Vi bacia tutti col cuore sanguinante il vostro disgraziato padre“. I suoi funerali passarono quasi inosservati perché in quei giorni Torino era impegnata con l’imminente festa del 50° Anniversario dell’Unità d’Italia. La sua salma fu successivamente traslata nel famedio del cimitero monumentale di Verona. Un tragico e amaro epilogo per l’uomo che, grazie alle sue avventure, fece sognare tante generazioni di ragazzi.

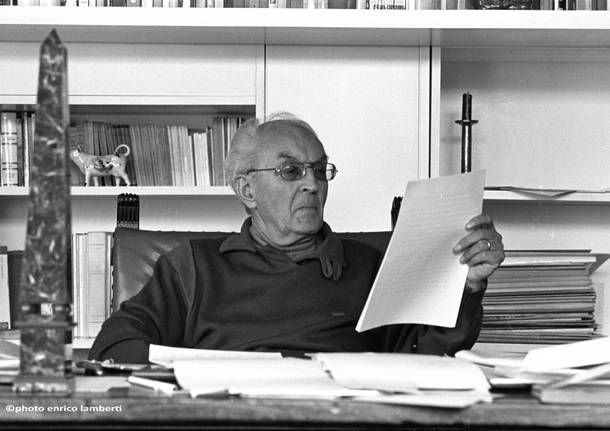

Marco Travaglini

Un’immagine che, volendo, può essere estesa a buona parte dei paesi che si affacciano sulle due sponde del Verbano. Figlio

Un’immagine che, volendo, può essere estesa a buona parte dei paesi che si affacciano sulle due sponde del Verbano. Figlio