Appuntamento dal 9 al 12 maggio 2024 per la V edizione

Si è conclusa la quarta edizione di The Phair | Photo Art Fair. Da venerdì 5 a domenica 7 maggio, gallerie italiane e internazionali hanno animato i corridoi del Padiglione 3, portando oltre 80 artisti italiani e internazionali. Da Parigi, Bratislava, Zurigo, Berlino e da tutta Italia, le gallerie che hanno partecipato a The Phair hanno proposto una ricca e raffinata selezione di progetti. Inoltre, la fiera ha ospitato anche diverse case editrici di settore, che hanno contribuito alla riflessione sul mezzo fotografico.

Grande successo ha riscosso la mostra Mario Giacomelli. Forma e poesia, dedicata al grande artista marchigiano e curata da Chiara Massimello, comprendente una selezione di 70 fotografie provenienti dalla collezione privata di Massimo Prelz Oltramonti ed esposte per la prima volta al pubblico proprio a The Phair. Tra i grandi artisti che hanno trovato spazio in fiera, particolare interesse ha suscitato l’opera di Anton Corbijn, fotografo dei Depeche Mode e di Leonard Cohen, le cui opere sono state esposte dalla galleria Jaeger Art. Tutte le gallerie hanno avuto modo di interagire con visitatori e collezionisti, esponendo artisti di rilievo. Un’importante risposta del pubblico c’è stata anche per i workshop, tra cui quello con Paolo Cirio, svoltosi in fiera con grande partecipazione e interesse.

Sono oltre 2 milioni gli account raggiunti tramite i canali social, Facebook e Instagram, di The Phair, con una percentuale del 43% di utenti tra i 18 e i 24 anni e del 27% tra i 25 e i 34 anni, confermandosi dunque una fiera di grande richiamo anche per le generazioni più giovani.

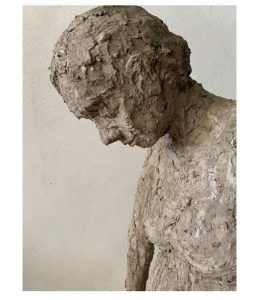

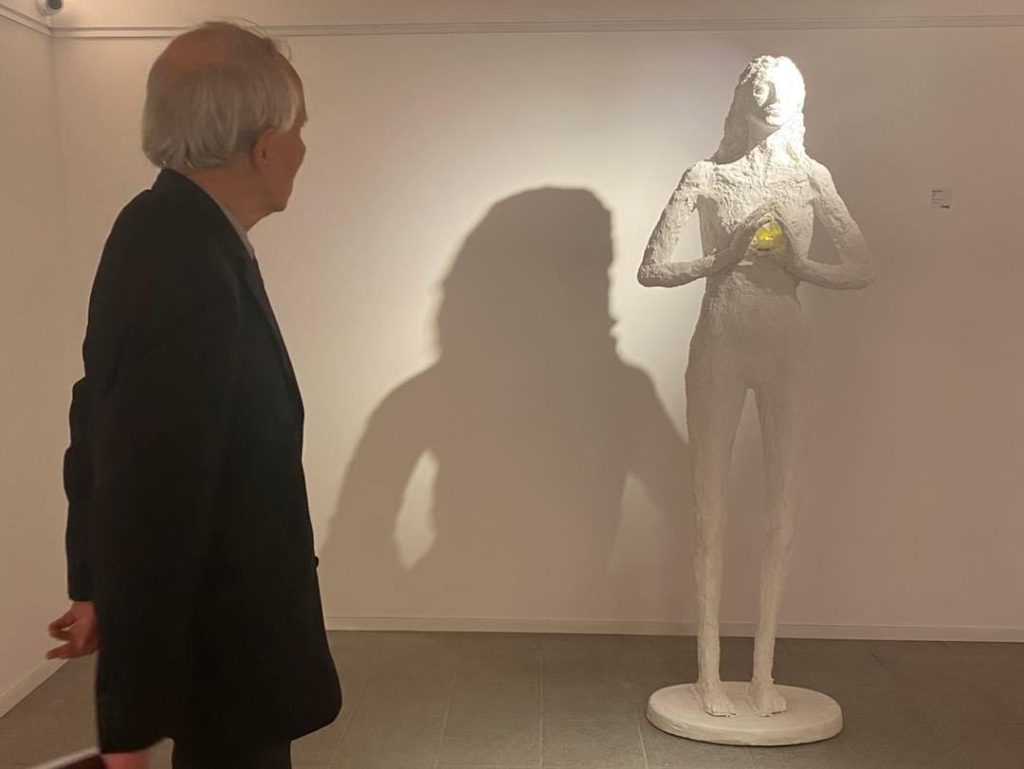

I limiti della materia nella sua scultura sono da intendersi quale ildialogo con la materia, che arricchisce il concetto conclusivo dell’opera.

I limiti della materia nella sua scultura sono da intendersi quale ildialogo con la materia, che arricchisce il concetto conclusivo dell’opera. La sovrapposizione dei materiali che l’artista Maria Virseda lavora con impegno, rende l’opera intrisa di energia e di dialogo, dando un’impronta piuttosto importante al proprio iter di forte comunicativa.

La sovrapposizione dei materiali che l’artista Maria Virseda lavora con impegno, rende l’opera intrisa di energia e di dialogo, dando un’impronta piuttosto importante al proprio iter di forte comunicativa.