La Pandemia è una creatura mitica “una costruzione collettiva in cui diversi saperi e svariate ignoranze hanno lavorato nell’apparente condivisione di un unico scopo’’ realtà molto più complessa di una emergenza sanitaria

Una sorta di cospirazione umana all’inettitudine sapiente. Così l’incipit dell’ultimo saggio di Alessandro Baricco ( ‘’ Quel che stavamo cercando ’’ Feltrinelli 2021 , pagg. 33, euro 4 già in pdf 2020). Pamphlet a metà strada tra il j’accuse e la cronologia critica degli eventi, amara riflessione sulla condizione del cittadino resiliente postpandemico. L’opera dello scrittore torinese tenta una difficile ibridazione tra la narrazione e il saggio sociologico in stile neofrancofortese. Si cercano le cause e gli effetti del covid19 nella morale, nella tecnè decaduta a innovazione sterile, di una scienza epistemologicamente incapace di fronte al Moloch della macrotragedia collettiva, che il Pianeta sta vivendo e forse rivivrà. Punizione divina, abbassamento della soglia minima della morale ( Theodor Adorno ), disattenzione medica o semplice ‘eterno ritorno’ . L’autore non sa darne una risposta univoca perché in oggettività non esiste. Turbocapitalismo ( Diego Fusaro). Tribecapitalismo cibernetico-commerciale. Povertà degli animi e delle masse sempre più impoverite, che alla fine ci presenteranno il conto, questo si. Anche come cauzione. Per riscattare il consumismo materialista, di cui esse sono le prime vittime, corporali ed etiche. Accelerazione degli stili di vita, dell’obsolescenza digitale del software e dell’hardware etico. ‘’Civiltà’’ del tweet e del motteggio beota del Mega Gioco telematico. Uomini e donne sottratti dai lockdown policromatici alla visibilità interattiva, trasmigrano da ectoplasmi civili in zombie sociali, messaggi in bottiglia, sottratti al normale fluire dello spazio-tempo psichico e dello spazio tempo-fisico, affidati al mare in tempesta dell’autocoscienza di precarietà. Che non è più salariale o reddituale o almeno non solo, ma l’incedere del tutto per l’incerto. Incerto ermeneutico del senso, angoscia kierkegaardiana e regressione psicologica nell’ edonismo difensivo e infantile, rifugio nell’effimero, antiideologia di cui le 33 pagine del testo rimandano agli anni del Cristo salvifico ( sola risposta suggerita sotto traccia?! ) o dell’Anticristo di un Soloviev. Ma non nella fine del mondo secondo Baricco del tutto ridicola e agitata ad hoc a seconda che ci vadano male o bene le cose. Non nell’Armageddon della lotta finale tra istanze etiche e amorali o malefiche, ma il trucco sta nel chiedersi se in una società moderna e tecnologicamente avanzata, la morale abbia ancora un significato o no. Di rinuncia, di buon senso, di fare un passo indietro necessariamente debole e non Lebole. ‘’Oggi a me e domani a te e la lotta per il panino’’, lasciamoli per una volta per un x di tempo, anche infinitesimale fuori dalle nostre menti, dai nostri cuori-pratici. E un amore qualsiasi agapico per un lettore credente o pagano relazionale o entrambi sono la ‘’soluzione’’. Per i più volitivi o per più Fortunati. Saranno la sola domanda. Risposte non ce ne sono, neanche ‘’deboli ’’.

Aldo Colonna

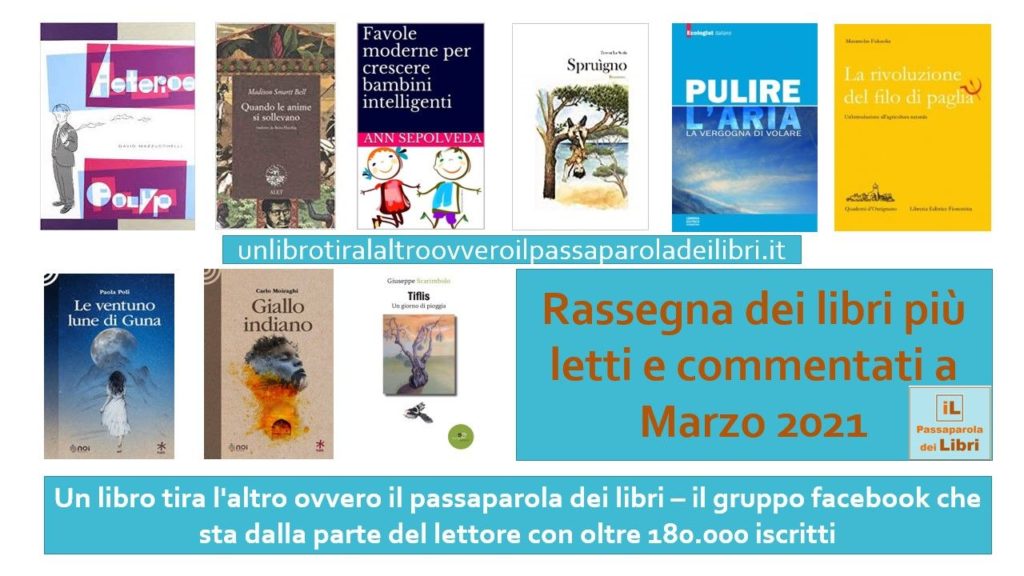

E’ rivolto a loro, agli ospiti delle RSA di Chieri, il progetto “La voce dei libri”, attivato dalla locale “Biblioteca Civica”, in collaborazione con le Case di Riposo “Orfanelle” e “Giovanni XXIII”.

E’ rivolto a loro, agli ospiti delle RSA di Chieri, il progetto “La voce dei libri”, attivato dalla locale “Biblioteca Civica”, in collaborazione con le Case di Riposo “Orfanelle” e “Giovanni XXIII”.

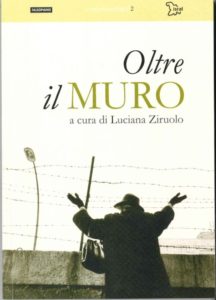

Con la caduta del Muro nel 1989 e la dissoluzione dell’Urss nel 1991 si sovvertì il quadro geopolitico mondiale. Finiva della Guerra fredda e tramontava l’arduo equilibrio del bipolarismo, l’intero ordine mondiale si dissolveva dopo una lunga e logorante guerra di nervi e diplomazie, segnata dalla folle ricorsa tesa a rafforzare arsenali bellici sempre più distruttivi e sofisticati che non potevano essere usati pena lo sterminio nucleare. A trent’anni di distanza ci si trova di fronte ad una complessa disarticolazione dell’ordine internazionale che rende sempre meno convincenti e possibili le premesse di un mondo pacificato. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, lunedì 1 luglio 2019, lo scrittore triestino Claudio Magris che ha affrontato il tema delle frontiere in molte sue opere di narrativa e saggistica, riflettendo sui nuovi muri che si stavano erigendo nel mondo, scriveva “quando ero ragazzino la frontiera, vicinissima, non era una frontiera qualsiasi, bensì una frontiera che divideva in due il mondo , la Cortina di ferro. Io vedevo quella frontiera sul Carso, quando andavo a passeggiare e a giocare. Dietro quella frontiera c’era un mondo sconosciuto, immenso, minaccioso, il mondo dell’Est”. Un mondo che, come in un grande gioco del domino, cadrà pezzo su pezzo dopo il crollo del muro che divideva Berlino Est da Berlino Ovest. Una transizione di portata vastissima, quasi sempre incruenta a parte ciò che avvenne in Romania, unico paese del Patto di Varsavia nel quale la fine del regime di Ceausescu avvenne in modo violento.

Con la caduta del Muro nel 1989 e la dissoluzione dell’Urss nel 1991 si sovvertì il quadro geopolitico mondiale. Finiva della Guerra fredda e tramontava l’arduo equilibrio del bipolarismo, l’intero ordine mondiale si dissolveva dopo una lunga e logorante guerra di nervi e diplomazie, segnata dalla folle ricorsa tesa a rafforzare arsenali bellici sempre più distruttivi e sofisticati che non potevano essere usati pena lo sterminio nucleare. A trent’anni di distanza ci si trova di fronte ad una complessa disarticolazione dell’ordine internazionale che rende sempre meno convincenti e possibili le premesse di un mondo pacificato. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, lunedì 1 luglio 2019, lo scrittore triestino Claudio Magris che ha affrontato il tema delle frontiere in molte sue opere di narrativa e saggistica, riflettendo sui nuovi muri che si stavano erigendo nel mondo, scriveva “quando ero ragazzino la frontiera, vicinissima, non era una frontiera qualsiasi, bensì una frontiera che divideva in due il mondo , la Cortina di ferro. Io vedevo quella frontiera sul Carso, quando andavo a passeggiare e a giocare. Dietro quella frontiera c’era un mondo sconosciuto, immenso, minaccioso, il mondo dell’Est”. Un mondo che, come in un grande gioco del domino, cadrà pezzo su pezzo dopo il crollo del muro che divideva Berlino Est da Berlino Ovest. Una transizione di portata vastissima, quasi sempre incruenta a parte ciò che avvenne in Romania, unico paese del Patto di Varsavia nel quale la fine del regime di Ceausescu avvenne in modo violento.

Dopo il debito preludio esplicativo, finalmente sono entrata nel vivo della lezione. Mi sono soffermata volutamente sull’iconografia legata all’“Inferno” e ho mostrato alla classe diversi dipinti e alcune sculture dal carattere alquanto inquieto e orrorifico, sia per ottenere l’attenzione, sia per dimostrare da subito che la lezione dantesca non ha limiti temporali e ancora oggi vi sono artisti viventi che si rifanno ai suoi versi.

Dopo il debito preludio esplicativo, finalmente sono entrata nel vivo della lezione. Mi sono soffermata volutamente sull’iconografia legata all’“Inferno” e ho mostrato alla classe diversi dipinti e alcune sculture dal carattere alquanto inquieto e orrorifico, sia per ottenere l’attenzione, sia per dimostrare da subito che la lezione dantesca non ha limiti temporali e ancora oggi vi sono artisti viventi che si rifanno ai suoi versi. È opportuno sottolineare che non solo l’ambito pittorico si è interessato alla rappresentazione del tragico amore, anche il mondo del teatro si dimostra un più che adatto contesto per continuare a narrare il mesto e meraviglioso episodio dantesco.

È opportuno sottolineare che non solo l’ambito pittorico si è interessato alla rappresentazione del tragico amore, anche il mondo del teatro si dimostra un più che adatto contesto per continuare a narrare il mesto e meraviglioso episodio dantesco.