Progetto di arte urbana, decorazione e pittura con gli allievi ed ex allievi del biennio di decorazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova. Carlotta Ghioldi, Cristina Garbarini, Fulvio Ioan, Riccardo Rubattino, Coordinamento Prof. Alessandro Fabbris

Inside/Out in questo secondo step approda a Villa Vallero. Nella sede espositiva saranno presentati i lavori dei quattro giovani artisti che hanno svolto la residenza d’artista presso

Casa Toesca nel mese di Luglio.

Fulvio Ioan, Cristina Garbarini, Carlotta Ghioldi, Riccardo Rubattino hanno reinterpretato il concetto e le forme del

decorativo: dopo una analisi del territorio i quattro giovani artisti, alcuni ancora studenti dell’Accademia Ligustica di Belle

Arti di Genova, presentano una serie di opere nate in seguito al soggiorno svolto a Rivarolo Canavese, opere nate

attraverso un dialogo tra territorio, architettura, decorazione e ibridazioni artistiche.

Ioan presenta una grande tela e alcune xilografie, da cui son stati tratti i manifesti che a Luglio sono stati affissi nello

spazio pubblico in occasione della festa patronale di Rivarolo i cui soggetti attingono, attraverso il suo immaginario,

all’Anno Giacobeo.

Garbarini, dopo aver analizzato alcuni elementi decorativi presenti nel tessuto cittadino e in alcuni palazzi storici di

Rivarolo, presenta un grande disegno ed alcune tavole su carta che reinterpretano le forme di volute, modanature,

basamenti, archi.

Ghioldi per la realizzazione delle sue opere ha attinto da uno studio compiuto sui colori dello stemma della città, sulle

piante e sui giardini presenti nel territorio per realizzare due grandi stoffe che si dispiegano dal soffitto al pavimento, i cui

soggetti sono stati rivisti attraverso app di smartphone e glitch generati dai processi di stampa.

Ribattino presenta alcune soluzioni di decorazione pittorica pensati per spazi cittadini con un pattern che attinge

anch’esso da una reinterpretazione di modanature e geometrie architettoniche, frutto di un suo “cammino” compiuto sulle

linee di fettucce appese tra palazzi, balconi e alberi: un esercizio di equilibrismo che pone lo sguardo a diverse

prospettive.

Sempre Rubattino, in occasione dei giorni della mostra, replicherà una performance, organizzando anche un workshop

per i cittadini.

Per informazioni sull’evento:

Areacreativa42 Associazione Culturale

Via Ivrea 42, Rivarolo Canavese (TO)

Tel. 335 122 7609

info@areacreativa42.com

SCHEDA DATI

Progetto a cura di Areacreativa42 in collaborazione con l’Assessorato alla cultura della Città di Rivarolo

Canavese.

Dal 3 al 24 ottobre 2021

Inaugurazione domenica 3 ottobre alle ore 17

Alla presenza degli artisti

Sede della mostra:

VILLA VALLERO, Corso Indipendenza n.68, Rivarolo Canavese (TO)

Orari mostra: sabato e domenica 15-18,30

Per accedere ai locali è necessario presentare il green pass e l’uso della mascherina

Attività collaterali:

3 ottobre ore 15-16,30 workshop di slackline nel parco di Villa Vallero con Riccardo Rubattino

24 ottobre ore 15-17 workshop di pittura e xilografia per bambini e ragazzi

La partecipazione ai workshop è libera previa iscrizione a info@areacreativa42.com

Collaborazioni:

Assessorato alla cultura della Città di Rivarolo Canavese

Accademia Ligustica di Genova, biennio di decorazione

Spostando l’ambientazione – con la collaborazione di Federica Pontremoli e Velia Santella – dall’originale Tel Aviv del romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo (edito in Italia da Neri Pozza) ad un lungotevere romano, Nanni Moretti affronta in “Tre piani” (presentato all’ultimo festival di Cannes, undici minuti d’applausi ampiamente reclamizzati ma non preso in considerazione dalla giuria guidata dal “gaffeur” Spike Lee) per la prima volta un soggetto non suo. Una storia corale, non centralizzata, una microsocietà che con difficoltà tenta di affrontare la quotidianità piena di ombre, gli affetti di poco conto, le asprezze che nascono con chi ti sta accanto, le scelte che possono aiutare o scalfire enormemente il corso di una vita, il senso della colpa e la sua maturazione come il superamento atteso da sempre, le perdite e la scoperta delle parole che non si sono mai dette, l’educazione dei figli e l’impossibilità ad una altruistica comprensione, la giustizia che giudica o che assolve. “Tre piani” è tutto questo attraverso gli occhi di Moretti e molto altro ancora.

Spostando l’ambientazione – con la collaborazione di Federica Pontremoli e Velia Santella – dall’originale Tel Aviv del romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo (edito in Italia da Neri Pozza) ad un lungotevere romano, Nanni Moretti affronta in “Tre piani” (presentato all’ultimo festival di Cannes, undici minuti d’applausi ampiamente reclamizzati ma non preso in considerazione dalla giuria guidata dal “gaffeur” Spike Lee) per la prima volta un soggetto non suo. Una storia corale, non centralizzata, una microsocietà che con difficoltà tenta di affrontare la quotidianità piena di ombre, gli affetti di poco conto, le asprezze che nascono con chi ti sta accanto, le scelte che possono aiutare o scalfire enormemente il corso di una vita, il senso della colpa e la sua maturazione come il superamento atteso da sempre, le perdite e la scoperta delle parole che non si sono mai dette, l’educazione dei figli e l’impossibilità ad una altruistica comprensione, la giustizia che giudica o che assolve. “Tre piani” è tutto questo attraverso gli occhi di Moretti e molto altro ancora.

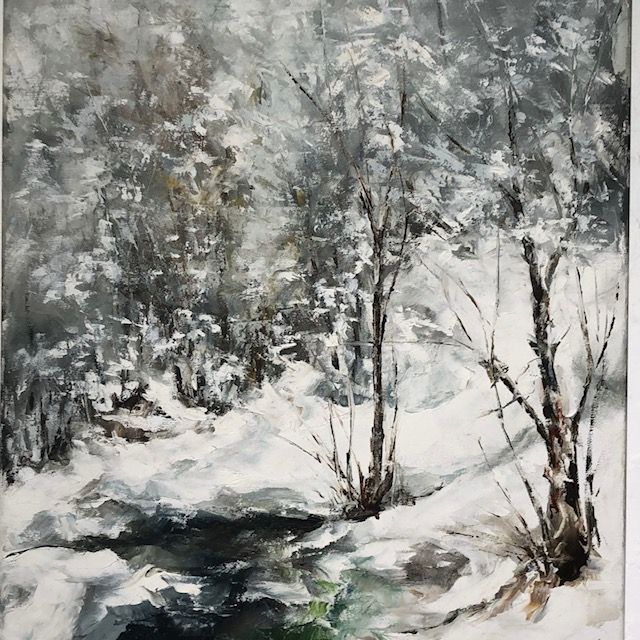

Immagino che ancora oggi i ricordi che Bruno Molinaro trasmette alle sue tele li si debba ricavare dalle piane e dai monti, dalle distese di colori disseminate attorno a quel piccolo paese di terra friulana che lo ha visto nascere, non lontano dalle sponde del Tagliamento, come da quelli delle estati trascorse sulle rive tirreniche di una cittadina laziale o da una gita in montagna, tra i sentieri che s’addentrano tra i boschi, in qualsiasi stagione, lui ad annotare, quasi a fotografare nella memoria un albero, lo schiudersi di un fiore, l’accendersi di un rosso o di un giallo: poi, è chiaro, la sacralità e la reverenza dell’artista, la frequentazione in più occasioni del giardino di Monet, a Giverny, tra quel pugno di case distese nella minuscola località della Normandia, gli ha riempito gli occhi e la mente, ha fatto il resto. Un amore incondizionato per i piccoli laghi, per gli isolotti di ninfee, per i salici, per le macchie di fiori, per i pontili. E ancora: una vita intera, un lungo percorso di maestri (i corsi della scuola del nudo dell’Accademia Albertina tenuti da Filippo Scroppo) e di mostre in giro per il mondo e di riconoscimenti, di restauri, di tele, di prove nuove, di strade non ancora esplorate e poi ricercate con intelligenza.

Immagino che ancora oggi i ricordi che Bruno Molinaro trasmette alle sue tele li si debba ricavare dalle piane e dai monti, dalle distese di colori disseminate attorno a quel piccolo paese di terra friulana che lo ha visto nascere, non lontano dalle sponde del Tagliamento, come da quelli delle estati trascorse sulle rive tirreniche di una cittadina laziale o da una gita in montagna, tra i sentieri che s’addentrano tra i boschi, in qualsiasi stagione, lui ad annotare, quasi a fotografare nella memoria un albero, lo schiudersi di un fiore, l’accendersi di un rosso o di un giallo: poi, è chiaro, la sacralità e la reverenza dell’artista, la frequentazione in più occasioni del giardino di Monet, a Giverny, tra quel pugno di case distese nella minuscola località della Normandia, gli ha riempito gli occhi e la mente, ha fatto il resto. Un amore incondizionato per i piccoli laghi, per gli isolotti di ninfee, per i salici, per le macchie di fiori, per i pontili. E ancora: una vita intera, un lungo percorso di maestri (i corsi della scuola del nudo dell’Accademia Albertina tenuti da Filippo Scroppo) e di mostre in giro per il mondo e di riconoscimenti, di restauri, di tele, di prove nuove, di strade non ancora esplorate e poi ricercate con intelligenza. incessante, le tempere su cartoncino come prove più recenti nella seconda, poste accanto ad un video che ripercorre pensieri e vicende e opere e a tre altri olii, quasi un segno “più” importante, che tutto raccoglie, dell’attività e delle forme cromatiche di Molinaro, signorilmente unite dentro cornici antiche.

incessante, le tempere su cartoncino come prove più recenti nella seconda, poste accanto ad un video che ripercorre pensieri e vicende e opere e a tre altri olii, quasi un segno “più” importante, che tutto raccoglie, dell’attività e delle forme cromatiche di Molinaro, signorilmente unite dentro cornici antiche. (“Tempesta”, 2019). Come regala a chi guarda i tanti paesaggi innevati, un inseguirsi di pennellate rapide e vibranti, bianche quanto fervide suggestioni, fiabeschi e senza luogo né tempo, silenziosi nelle radure o negli invernali piccoli corsi d’acqua ghiacciati, più netti o qua e là impercettibili nel tremolìo di una bufera, atmosfere impalpabili, sospese, fascinose, più di ogni altro soggetto impressioni e sogni che l’artista porta da sempre con sé. Sogni, certo, ma anche la materia di una realtà che è stata fotografata, prepotentemente tangibile, concreta nell’intero quanto personale panorama artistico.

(“Tempesta”, 2019). Come regala a chi guarda i tanti paesaggi innevati, un inseguirsi di pennellate rapide e vibranti, bianche quanto fervide suggestioni, fiabeschi e senza luogo né tempo, silenziosi nelle radure o negli invernali piccoli corsi d’acqua ghiacciati, più netti o qua e là impercettibili nel tremolìo di una bufera, atmosfere impalpabili, sospese, fascinose, più di ogni altro soggetto impressioni e sogni che l’artista porta da sempre con sé. Sogni, certo, ma anche la materia di una realtà che è stata fotografata, prepotentemente tangibile, concreta nell’intero quanto personale panorama artistico.