E a Torino il “Museo Nazionale della Montagna” dedica alla spedizione italiana una sezione espositiva permanente

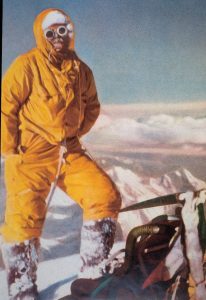

E’ il 31 luglio del 1954. E’ un sabato. Mancano pochi minuti alle 18. Un ultimo sforzo e il valtellinese, da Santa Caterina Valfurva, Achille Compagnoni (1914 – 2009) insieme al bellunese, da Cortina d’Ampezzo, Lino Lacedelli (1925 – 2009) arrivano sulla vetta del “K2” (abbreviazione di “Karakorum 2”, al confine fra Cina e Pakistan, conosciuto anche come “Monte Godwin-Austen”, o, in lingua “balti”, come “ChogoRi” o “Dapsang”): sono loro i primi italiani a toccare la cima di un “Ottomila”. In occasione del 70° anniversario dell’impresa, il “Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi” di Torino ha annunciato nei giorni scorsi l’apertura di una nuova sezione permanente dedicata proprio alla spedizione del “Club Alpino Italiano”. L’iniziativa, promossa anche in concomitanza con il 150° anniversario della fondazione del “Museo”, nato nel 1874 da un’idea dei primi soci del “CAI”, propone una narrazione dell’impresa attraverso una vasta ed eterogenea esposizione di attrezzature, documenti, fotografie e iconografie che rappresentano, nel loro insieme, la “più ricca documentazione esistente sul tema”.

Concretizzatasi con il sostegno della “Regione Piemonte” , della “Città di Torino”, della torinese “Camera di Commercio” (e con il contributo di “Vibram”, tra le aziende che hanno supportato la spedizione del 1954, e la partnership tecnica di “Leroy Merlin”), la nuova sezione permanente – frutto del riallestimento di una parte dell’area dedicata all’alpinismo extraeuropeo del “Museo” – spalanca una finestra sul passato e propone il racconto di un’impresa ancora oggi ritenuta mitica, che costituisce il “fondamento dell’himalaysmo italiano moderno”, ovvero di quell’approccio alla montagna in gruppi numerosi, mediante l’utilizzo di portatori e con l’uso di mezzi pesanti.

Concretizzatasi con il sostegno della “Regione Piemonte” , della “Città di Torino”, della torinese “Camera di Commercio” (e con il contributo di “Vibram”, tra le aziende che hanno supportato la spedizione del 1954, e la partnership tecnica di “Leroy Merlin”), la nuova sezione permanente – frutto del riallestimento di una parte dell’area dedicata all’alpinismo extraeuropeo del “Museo” – spalanca una finestra sul passato e propone il racconto di un’impresa ancora oggi ritenuta mitica, che costituisce il “fondamento dell’himalaysmo italiano moderno”, ovvero di quell’approccio alla montagna in gruppi numerosi, mediante l’utilizzo di portatori e con l’uso di mezzi pesanti.

Inutile ricordare quante e quali emozioni e reazioni (ma anche polemiche!) ebbe a suscitare in Italia, e non solo, la scalata alla cima del “K2” da parte di Compagnoni e Lacedelli. Scalata immortalata in sequenze catturate dalla cinepresa (le prime mai realizzate sulla cima di un 8.000), segnando un episodio sportivo e di coraggio umano degno di passare alla storia per i due alpinisti arrivati in vetta, ma anche per i membri della spedizione (compresi i “portatori” del Baltistan) che, guidati da Ardito Desio, resero possibile l’impresa finale. Il successo della spedizione è un “trionfo” per il “Club Alpino Italiano” e per quanti l’hanno sostenuta e il ritorno degli alpinisti in Italia è accolto con un forte interesse mediatico. Ad occuparsene fu anche il cinema, con il docufilm “Italia K2” (1955) del regista Mario Baldi, che portò l’epopea dell’alpinismo Anni ’50 sul grande schermo, mentre la “sigla K2” diventò subito un “motivo di vanto” per numerosi esercizi commerciali e per le aziende che fornirono i loro prodotti alla spedizione.

Sviluppata con il supporto scientifico del giornalista e storico dell’alpinismo, Roberto Mantovani, l’esposizione al Monte dei Cappuccini offre l’opportunità di conoscere l’“equipaggiamento” utilizzato dagli alpinisti e di comprendere le sfide affrontate nell’ascensione del mastodonte del “Karakorum” che, con i suoi 8.611 metri, è la seconda cima più alta della Terra, dopo l’“Everest” (8,848,85 metri) e una delle più difficili. La spedizione, forte di un’organizzazione di stampo militare, disponeva di “prodotti d’avanguardia” capaci di resistere alle condizioni estreme delle altissime quote, in un periodo che solo da pochi anni vantava la presenza di attrezzature in nylon e di tessuti sintetici.

Senza trascurare il racconto delle fasi salienti della scalata e la sua tempistica, l’iter espositivo include anche la descrizione della via di salita lungo lo “Sperone Abruzzi” (la cresta Sud-Est), l’improvvisa morte del valdostano Mario Puchoz, il drammatico bivacco all’addiaccio di Walter Bonatti e del portatore “hunza” Amir Mahdi, e infine l’arrivo in vetta.

Per quanto riguarda le “attrezzature” usate nella spedizione, in parte erano già giunte al “Museo” nel 1956, per poi essere integrate nel 1981 dal “CAI” con la donazione del “Fondo Spedizione Italiana al Karakorum – 1954”. A queste si sono aggiunti, negli anni Ottanta, i fondi fotografici e filmici di Mario Fantin, alpinista e operatore ufficiale della spedizione, e nel 2016 l’“Archivio Walter Bonatti”, in cui si trova ampia documentazione sulla salita. La selezione è, infine, arricchita con alcuni beni di recente acquisizione, tra cui le attrezzature di Pino Gallotti e le diapositive di Ugo Angelino (entrambi alpinisti della squadra), insieme alle fotografie di Umberto Balestreri della precedente spedizione del 1929.

Per quanto riguarda le “attrezzature” usate nella spedizione, in parte erano già giunte al “Museo” nel 1956, per poi essere integrate nel 1981 dal “CAI” con la donazione del “Fondo Spedizione Italiana al Karakorum – 1954”. A queste si sono aggiunti, negli anni Ottanta, i fondi fotografici e filmici di Mario Fantin, alpinista e operatore ufficiale della spedizione, e nel 2016 l’“Archivio Walter Bonatti”, in cui si trova ampia documentazione sulla salita. La selezione è, infine, arricchita con alcuni beni di recente acquisizione, tra cui le attrezzature di Pino Gallotti e le diapositive di Ugo Angelino (entrambi alpinisti della squadra), insieme alle fotografie di Umberto Balestreri della precedente spedizione del 1929.

Per info: “Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi”, piazzale Monte dei Cappuccini 7, Torino; tel. 011/6604104 o www.museomontagna.org

Gianni Milani

Nelle foto: I componenti della spedizione sul ghiacciaio Baltoro, Fondo “Mario Fantin”; Lino Lacedelli sulla cima del K2, ph. Achille Compagnoni; Al campo base sono giunte 230 bombole di ossigeno a 200 atmosfere, ph. Ugo Angelino