Srebrenica, dall’antico nome latino Argentaria si può tradurre in “città dell’argento”. Prima del 1992 era conosciuta per le terme, l’estrazione di salgemma e le miniere. Poi, dissoltasi la Jugoslavia, la storia si è incaricata di consumare tra quelle montagne l’ultimo genocidio in terra europea dalla fine della seconda guerra mondiale. In quella località tra le terre alte della Bosnia nord-orientale circa diecimila musulmani bosgnacchi vennero trucidati dalle forze ultranazionaliste serbo-bosniache e dai paramilitari serbi. L’atroce crimine di massa venne consumato tra l’11 e il 21 luglio 1995, dopo che la città, assediata per tre anni e mezzo, il 10 luglio era caduta nelle mani del generale Ratko Mladić. Nel marzo del 1993 Srebrenica era stata proclamata enclave dell’Onu, in virtù della risoluzione 819. In pratica l’intera area doveva essere protetta, difesa. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, infatti, inviò un piccolo contingente di qualche centinaio caschi blu.

Srebrenica, dall’antico nome latino Argentaria si può tradurre in “città dell’argento”. Prima del 1992 era conosciuta per le terme, l’estrazione di salgemma e le miniere. Poi, dissoltasi la Jugoslavia, la storia si è incaricata di consumare tra quelle montagne l’ultimo genocidio in terra europea dalla fine della seconda guerra mondiale. In quella località tra le terre alte della Bosnia nord-orientale circa diecimila musulmani bosgnacchi vennero trucidati dalle forze ultranazionaliste serbo-bosniache e dai paramilitari serbi. L’atroce crimine di massa venne consumato tra l’11 e il 21 luglio 1995, dopo che la città, assediata per tre anni e mezzo, il 10 luglio era caduta nelle mani del generale Ratko Mladić. Nel marzo del 1993 Srebrenica era stata proclamata enclave dell’Onu, in virtù della risoluzione 819. In pratica l’intera area doveva essere protetta, difesa. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, infatti, inviò un piccolo contingente di qualche centinaio caschi blu.

Dietro l’orrore, anche viltà e vigliaccheria dei caschi blu dell’OnuIn un primo momento erano canadesi, sostituiti poi dagli olandesi del terzo battaglione aeromobile. I soldati del “Dutchbat” si segnalarono soprattutto per il disprezzo verso la popolazione civile e per il mercato nero con gli assedianti. Una vergogna per la comunità internazionale tant’è vero che, quando i serbo-bosniaci misero in atto l’attacco finale, i soldati dell’Onu abbandonarono le loro posizioni, consegnarono le armi senza sparare un colpo e si acquartierarono nella loro base nel sobborgo di Potočari. Così, senza muovere un dito, affogando in un mare d’ignavia e disprezzo, la comunità internazionale volse lo sguardo altrove e quarantamila persone furono lasciate nelle mani delle forze serbo-bosniache e dei paramilitari che tra l’11 e il 13 luglio separarono le donne e i bambini dagli uomini considerati in età militare (dai dodici ai settant’anni), deportando le prime e massacrando in una decina di giorni di sangue e violenza tutti i maschi. Non risparmiarono nemmeno molte donne, soprattutto le più giovani, che vennero prima stuprate e in diversi casi uccise sotto gli sguardi spenti e vuoti dei caschi blu.

Una tragedia che pesa sulla storia delle Nazioni UniteRestarono le tombe, il ricordo di uccisioni, saccheggi, violenze, torture, sequestri, detenzione illegale e sterminio. Impossibile sciogliere quel grumo di indicibile dolore. Era evidente che l’Unione europea desiderasse assicurare alla decisione dell’Aja lo status di “chiusura della pagina bellica sui Balcani”. La prima reazione di Javier Solana (all’epoca Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea) fu più che chiara: “la sentenza contribuirà alla chiusura del dibattito sulla drammatica storia che è stata dolorosa e dannosa per molti…” E aggiunse, quasi avesse posato una lapide, che “la più alta corte al mondo, alla fine, ha chiuso questa pagina”. Non era però la verità. “I tragici fatti dei Balcani continuano, non si esauriscono nel ricordo come avviene per altri. Chi li ha vissuti, chi ne è stato vittima, non li dimentica facilmente. Chi per tanto tempo è stato immerso in essi non può cancellarli dalla memoria”: così scrisse con amara saggezza, nella prefazione al libro “Al di là del caos”, Predrag Matvejevic. Eppure, finita la guerra, la comunità internazionale sembrava aver almeno intuito la gravità dei fatti e delle proprie responsabilità. Secondo Richard Holbrooke, artefice degli accordi di Dayton, Srebrenica fu la prova “dell’insuccesso della Nato, dell’Occidente e delle forze di pace dell’Onu”. “La tragedia di Srebrenica peserà sempre sulla storia delle Nazioni Unite”, chiosava Mark Brown, in rappresentanza del segretario generale Kofi Annan, che aveva pronunciato la stessa frase a Sarajevo nel 1999.

Ergastolo per i boia Radovan Karadžić e Ratko MladićParlando di “una delle pagine più oscure della storia europea”, l’allora ministro degli esteri britannico Jack Straw esprimeva la propria amarezza per quella che era stata “una vera vergogna per la comunità internazionale: l’aver permesso che questo male accadesse davanti ai nostri occhi”. Persino l’ambasciatore degli Stati Uniti a Sarajevo, Richard Prosper, nell’intento di quadrare il cerchio, dichiarò, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel 2005 che “la responsabilità per i fatti di dieci anni fa a Srebrenica è anche della comunità internazionale, e che l’attuale amministrazione americana è risoluta ad agire ogni qualvolta eventi di questo tipo possano accadere”. Commenti a parte restano alcuni fatti. Radovan Karadžić e Ratko Mladić, i due principali boia, sono stati condannati all’ergastolo per genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra. Altri non hanno pagato per i loro crimini e, con il tempo, si tende a rimuovere, dimenticare. Ci sarà mai una giustizia piena? Ventisette anni dopo rimane l’amara sensazione di ingiustizia e di impotenza nei sopravvissuti e un pericoloso messaggio di impunità per parecchi dei carnefici di allora, in molti casi ancora a piede libero e considerati dagli ultranazionalisti alla stregua degli “eroi”.

Il grido delle madri: “Odgovornost”, responsabilitàÈ sufficiente un rapido sguardo a cosa accade attorno a noi per comprendere che da quel dramma non è stato tratto granché d’insegnamento. Dall’Ucraina ai tanti conflitti ai quattro angoli del mondo, spesso dimenticati. In tutti questi anni in molti ci siamo impegnati a raccontare ciò che accadde a Srebrenica affinché il grido di madri, mogli e figlie di chi venne ucciso nella città “dell’argento e del sangue” non resti inascoltato. Da anni queste donne coraggiose, durante le loro proteste non violente che si svolgono l’undici di ogni mese a Tuzla srotolando gli striscioni composti di federe ricamate con i nomi dei loro cari scomparsi, pronunciano una parola: “Odgovornost”, responsabilità. Chiedono verità e giustizia, accertamento delle responsabilità, condanne per tutti i criminali. È un modo per offrire voce e forza a queste donne. Questi ventisette anni post bellici in Bosnia, in quello che era il cuore più jugoslavo della Jugoslavia, è capitato di tutto dopo la “pace fredda”: crisi economica, speculazione, aumento delle disuguaglianze, criminalità e corruzione. Accompagnate dalla mancata o ritardata e parziale giustizia, dall’impunità dei colpevoli alla frustrazione delle vittime, spesso obbligati – gli uni e le altre – a vivere fianco a fianco.

Negazionismo come strategia di StatoIl potere costituito vorrebbe dimenticare e far dimenticare cosa accadde. Cosa c’è di più catartico che omettere, nascondere responsabilità su crimini e aberrazioni? Un genocidio non avviene a caso, non è il frutto di un incidente, di un raptus dentro una logica violenta. Da più di cinque lustri, i serbi bosniaci e la Serbia si sono impegnati a negarlo, classificando ciò che accadde come uno dei tanti crimini che vengono commessi durante un conflitto. Il negazionismo è diventato una sorta di strategia di Stato. Qualcosa di simile ad una auto-assoluzione considerato il fatto che molti degli attuali politici sono le stesse persone che avevano qualche responsabilità o ruolo pubblico all’epoca del genocidio. E la loro ideologia è ancora la stessa: un marcato nazionalismo che, negando i fatti, nega le proprie colpe e continua a provocare dolore e sconcerto alle vittime di tanta violenza. Sono queste le ragioni che obbligano a ricordare, con maggior tenacia di prima, la tragedia balcanica di Srebrenica e di tutte le altre realtà dove si consumarono delitti, pulizia etnica, stupri di massa.

* Marco Travaglini è autore del libro “Bosnia, l’Europa di mezzo. Viaggio tra guerra e pace, tra Oriente e Occidente”, edito dalla casa editrice Infinito, con la prefazione degli storici Gianni Oliva e Donatella Sasso. La foto è di Paolo Siccardi

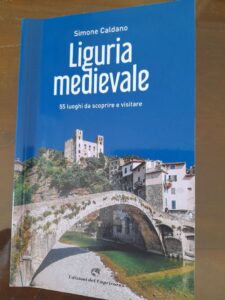

È il vecchio ponte sul torrente Nervia che insieme alle rovine del castello dei Doria attira ogni anno migliaia di turisti mentre dall’altro lato del Ponente nel piccolo borgo di Noli, nel savonese, spicca la chiesa di San Paragorio, un gioiello di architettura romanica. In mezzo al Ponente ligure c’è naturalmente tanto altro, svettano cattedrali e battisteri a Ventimiglia, Sanremo e ad Albenga, monumenti medievali a Taggia, Triora, nell’entroterra di Imperia e di Finale, a Savona e a Varazze. E ancora Pigna sui colli con le sue terme, Sant’Ampelio a Bordighera, Andora e Apricale, uno dei borghi più incantevoli della Liguria, dove, come a Dolceacqua, è possibile passeggiare nei suggestivi vicoli del paese fino ai resti del castello della Lucertola. “Liguria medievale”, il libro del novarese Simone Caldano, Edizioni del Capricorno, ci accompagna a scoprire e visitare 55 tra paesi, borghi e città, da ponente a levante, oltre a Genova. Un libro in più da portare in vacanza in Liguria che d’estate viene presa d’assalto da migliaia di piemontesi. E per ricordarci che questa regione non è solo una terra di belle spiagge e raffinati ristoranti ma c’è anche altro che merita di essere conosciuto e ammirato. A Levante, seguendo il percorso ideato da Caldano, docente e storico dell’architettura e dell’urbanistica, scopriremo, tra l’altro, Camogli con il castello della Dragonara, l’Abbazia di San Fruttuoso tra Portofino e Camogli, Rapallo, San Nicolò dell’Isola a Sestri Levante, Levanto, le chiese medievali di Vernazza e Riomaggiore nelle Cinque Terre, Porto Venere e il castello di Lerici, una fortezza sul mare così grandiosa da sembrare, scrive l’autore, “un imponente vascello pronto a salpare e a solcare i mari”. La Commenda di San Giovanni di Prè, di fronte al Museo del Mare Galata e al Porto antico, apre la sezione del libro dedicata a Genova e al suo entroterra, perché, spiega Caldano, “è il monumento medievale che “dà il benvenuto” al visitatore che si avventura in città, sia per la posizione fuori dalle mura sia per la vicinanza alla stazione Principe. In una città importante come la Superba non poteva certo mancare un prestigioso insediamento dei Cavalieri di San Giovanni, i futuri Cavalieri di Malta”. Per secoli la Commenda fu un essenziale punto di riferimento e di ritrovo per pellegrini e viandanti che si imbarcavano a Genova diretti alle Crociate in Terra Santa. E poi il duomo di San Lorenzo, “da sola questa splendida cattedrale basterebbe a sfatare i preconcetti di coloro che vedono in Genova una città povera in termini di patrimonio artistico. Attorno al complesso vescovile lo storico Caldano ci invita a seguire due itinerari che toccano le chiese di San Donato, Santa Maria di Castello, Santi Cosma e Damiano, il Museo di Sant’Agostino, Porta Soprana, San Matteo e Santo Stefano. Nell’entroterra genovese raggiungiamo Montoggio con il castello dei Fieschi, di cui oggi restano soltanto alcuni ruderi. Posto a guardia dell’alta Valle Scrivia divenne nel Quattrocento proprietà dei Fieschi, una delle più potenti famiglie genovesi dell’epoca. A Vobbia invece scopriremo le rovine del castello della Pietra nel parco regionale dell’Antola. Ora buona lettura e godetevi il fascino della Liguria.. Filippo Re

È il vecchio ponte sul torrente Nervia che insieme alle rovine del castello dei Doria attira ogni anno migliaia di turisti mentre dall’altro lato del Ponente nel piccolo borgo di Noli, nel savonese, spicca la chiesa di San Paragorio, un gioiello di architettura romanica. In mezzo al Ponente ligure c’è naturalmente tanto altro, svettano cattedrali e battisteri a Ventimiglia, Sanremo e ad Albenga, monumenti medievali a Taggia, Triora, nell’entroterra di Imperia e di Finale, a Savona e a Varazze. E ancora Pigna sui colli con le sue terme, Sant’Ampelio a Bordighera, Andora e Apricale, uno dei borghi più incantevoli della Liguria, dove, come a Dolceacqua, è possibile passeggiare nei suggestivi vicoli del paese fino ai resti del castello della Lucertola. “Liguria medievale”, il libro del novarese Simone Caldano, Edizioni del Capricorno, ci accompagna a scoprire e visitare 55 tra paesi, borghi e città, da ponente a levante, oltre a Genova. Un libro in più da portare in vacanza in Liguria che d’estate viene presa d’assalto da migliaia di piemontesi. E per ricordarci che questa regione non è solo una terra di belle spiagge e raffinati ristoranti ma c’è anche altro che merita di essere conosciuto e ammirato. A Levante, seguendo il percorso ideato da Caldano, docente e storico dell’architettura e dell’urbanistica, scopriremo, tra l’altro, Camogli con il castello della Dragonara, l’Abbazia di San Fruttuoso tra Portofino e Camogli, Rapallo, San Nicolò dell’Isola a Sestri Levante, Levanto, le chiese medievali di Vernazza e Riomaggiore nelle Cinque Terre, Porto Venere e il castello di Lerici, una fortezza sul mare così grandiosa da sembrare, scrive l’autore, “un imponente vascello pronto a salpare e a solcare i mari”. La Commenda di San Giovanni di Prè, di fronte al Museo del Mare Galata e al Porto antico, apre la sezione del libro dedicata a Genova e al suo entroterra, perché, spiega Caldano, “è il monumento medievale che “dà il benvenuto” al visitatore che si avventura in città, sia per la posizione fuori dalle mura sia per la vicinanza alla stazione Principe. In una città importante come la Superba non poteva certo mancare un prestigioso insediamento dei Cavalieri di San Giovanni, i futuri Cavalieri di Malta”. Per secoli la Commenda fu un essenziale punto di riferimento e di ritrovo per pellegrini e viandanti che si imbarcavano a Genova diretti alle Crociate in Terra Santa. E poi il duomo di San Lorenzo, “da sola questa splendida cattedrale basterebbe a sfatare i preconcetti di coloro che vedono in Genova una città povera in termini di patrimonio artistico. Attorno al complesso vescovile lo storico Caldano ci invita a seguire due itinerari che toccano le chiese di San Donato, Santa Maria di Castello, Santi Cosma e Damiano, il Museo di Sant’Agostino, Porta Soprana, San Matteo e Santo Stefano. Nell’entroterra genovese raggiungiamo Montoggio con il castello dei Fieschi, di cui oggi restano soltanto alcuni ruderi. Posto a guardia dell’alta Valle Scrivia divenne nel Quattrocento proprietà dei Fieschi, una delle più potenti famiglie genovesi dell’epoca. A Vobbia invece scopriremo le rovine del castello della Pietra nel parco regionale dell’Antola. Ora buona lettura e godetevi il fascino della Liguria.. Filippo Re“Morte di un liutaio. Le vicende di Giuseppe Rocca.” (2022, Edizioni Bookabook) è un giallo storico che racconta l’esistenza intricata e la morte oscura di questo autore. Adottando uno stile narrativo tipico del romanzo storico, il libro intreccia la “storia piccola” di Giuseppe Rocca e dei personaggi che lo circondano agli eventi culturali e sociopolitici della “storia grande” a cavallo dell’Unità d’Italia.

La sua storia inizia a seguito di un tragico evento che lo porta ad abbandonare tutto e a spostarsi da Alba a Torino. Qui, aiutato dal grande liutaio Giovanni Pressenda, scopre il proprio talento nell’arte della liuteria e apre una bottega. Eppure, il talento non basta per emergere in un’Italia dilaniata dal colera e dalle proteste del popolo. Sottovalutato, Giuseppe farà una serie di scelte sbagliate che lo condurranno a un epilogo tanto misterioso quanto avvincente.

“Morte di un liutaio” è il romanzo d’esordio di Flavia Vighini. L’autrice vive a Cremona, città della musica e capitale mondiale del violino. La vicinanza al mondo dei liutai le permette di conoscere tecnicismi e curiosità di un settore che trova amatori in tutto il mondo e di scoprire la storia di Giuseppe Rocca. Da qui la decisione di scrivere un romanzo. “Questo libro nasce dal desiderio di mettermi alla prova nel genere letterario del romanzo storico, il cui studio mi ha molto affascinata durante il mio percorso universitario.”, racconta l’autrice. “Giuseppe Rocca mi è sembrato perfetto: eccezionale e allo stesso tempo fragile e inquieto. La sua vita familiare fu così ricca di avvenimenti – matrimoni, lutti, figli – che ho dovuto operare delle scelte, per semplificare l’intreccio. La sua morte, poi, così oscura e mai del tutto chiarita, si prestava perfettamente ai miei scopi. Il periodo storico in cui visse, infine, resta uno dei più affascinanti d’Italia.”

Nel romanzo, completato durante la pandemia da Covid-19, vi è una descrizione dettagliata dell’esperienza dell’epidemia e delle credenze e reazioni che scatenò la diffusione del colera. Seppur ambientato nell’Ottocento, infatti, “la storia si ripete uguale a sé stessa” e, allora come oggi, tra la popolazione vi era chi credeva che la malattia fosse un maleficio, un espediente di governo per sfollare le popolazioni e incutere un salutare timore nei superstiti e le quarantene e le altre procedure di contenimento erano derise. “Mi sono recata a Torino e, come un’investigatrice, sono andata a cercare i luoghi in cui i miei personaggi avevano mosso i loro passi: il Teatro d’Angennes, il caffè Fiorio, l’Antica Osteria della Dogana Nova (ora Albergo della Dogana Vecchia), a caccia di particolari e informazioni. Mi sono divertita moltissimo a far vivere ai miei personaggi gli avvenimenti storici di quei tempi.”, confessa l’autrice.

Flavia Vighini presenterà il suo romanzo il giorno 7 luglio alle ore 18.30 presso la sede dell’Accademia Liuteria Piemontese San Filippo, nel centro storico di Torino, in via Principe Amedeo 8/a.

7 luglio – 18 settembre 2022

Pinacoteca dell’Accademia Albertina – via Accademia Albertina 8, Torino

INAUGURAZIONE: 6 luglio ore 18.30

Per informazioni:

Tel. 0110897370 email: pinacoteca.albertina@coopculture.it – www.pinacotecalbertina.it

L’Albertina di Torino è una delle più antiche Accademie di Belle Arti d’Italia e custodisce una importante collezione di opere d’arte antica, realizzate dal XV al XX secolo.

In collaborazione con la Fondazione Carlo Acutis propone ‘volti nel Volto’, una mostra/workshop per approfondire il tema del volto di Cristo nell’arte. Saranno esposti tesori solitamente inaccessibili al pubblico, in un percorso sulla storia dell’arte e della spiritualità.

La mostra è patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino.

Minuziosi dipinti rinascimentali e caravaggeschi, preziosi disegni gaudenziani solitamente non esposti al pubblico e affascinanti allestimenti multimediali sono gli ingredienti del progetto “volti nel Volto” che non è solo una mostra, ma si pone l’obiettivo di accogliere il pubblico nella dimensione di un laboratorio artistico.

Grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Carlo Acutis e della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è stato infatti possibile coinvolgere le migliori allieve e i migliori allievi dell’Accademia nella realizzazione di dipinti che hanno preso forma per questo progetto, in allestimenti scenografici immersivi e in altre attività di valorizzazione che il pubblico potrà scoprire accanto alle collezioni della Pinacoteca.

La Fondazione Carlo Acutis nasce dalle riflessioni sul ruolo e la responsabilità economica e sociale di una famiglia imprenditoriale e dalla testimonianza di vita del beato Carlo Acutis. Alla creazione di valore si deve affiancare crescita etica e attenzione ai bisogni e alla dignità delle persone. La Fondazione ha la missione di promuovere lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative di pubblica utilità. L’obiettivo è restituire dignità e speranza alle persone in difficoltà, prendersi cura del territorio per mezzo di progetti di supporto sociale, di sostegno alla cultura, con particolare interesse verso quelle attività focalizzate su beni di ambito storico artistico e di ricerca scientifica che si sposino con una finalità sociale.

In occasione dell’incontro Europeo della Comunità di Taizé, a Torino dal 7 al 10 luglio 2022, la Fondazione vuole offrire ai ragazzi provenienti da Paesi dell’intero continente l’esperienza di ‘volti nel Volto’, percorso artistico incentrato sul Santo Volto, cui si aggiunge la disponibilità di laboratori didattici condotti dall’Accademia.

Il racconto della mostra sulla storia dell’arte si confronta con l’immagine della Sindone che, custodita a Torino, ha molto ispirato nei secoli l’iconografia del volto di Cristo. Sul telo sindonico è visibile l’immagine di un uomo di cui è identificabile la causa della morte per crocifissione. Per questa ragione la Sindone ha anche ispirato e continua a ispirare l’arte cristiana e rappresenta un interessante punto di confronto con le opere dell’allestimento espositivo.

La mostra alla Pinacoteca Albertina è visitabile tutti i giorni feriali e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) a esclusione del mercoledì, giorno di chiusura, ed è compresa nel biglietto di ingresso del Museo: Intero € 7,00 Ridotto € 5,00 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti universitari fino ai 26 anni, convenzioni; gruppi. Gratuito under 6 anni, insegnanti, possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte Card.

Domenica 3 luglio, ore 15.45

“I vestiti dei Principini” è una passeggiata tra le sale della Palazzina di Caccia di Stupinigi per scoprire i particolari della moda di corte tra crinoline, gorgiere, busti e parrucche.

Nei ritratti dei principini, i bambini sono vestiti come dei piccoli adulti: il loro abito, infatti, indica quello che diventeranno da grandi. Fino ai tre o quattro anni non c’è differenza fra gli abiti dei principi e quelli delle principesse: entrambi portano un vestitino lungo, che sembra una vera e propria fasciatura, con in testa una cuffietta. I maschi, poi, vengono ritratti con in mano delle armi (frustino, lancia, spada), mentre le femmine hanno in mano ghirlande o mazzi di fiori. Nella visita guidata per famiglie si impareranno a riconoscere questo e altri particolari degli abiti dei piccoli abitanti della Palazzina.

INFO

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)

Giorni e orario di apertura: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18).

Prezzo visita guidata: 5 euro, oltre il prezzo del biglietto

Biglietto: 12 euro intero; 8 euro ridotto

Gratuito minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card

Durata della visita: 1 ora circa

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata entro il venerdì precedente

Info e prenotazioni: 011.6200634

Per tutto il mese di luglio al Mastio della Cittadella di Torino, luogo simbolo che ospitò i primi allievi Carabinieri, sarà allestita la mostra Guard-A-voi! – Duecento anni della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, che ne racconta per immagini la storia e l’evoluzione. È uno degli eventi annunciati a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il bicentenario della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, realizzate con il sostegno del Consiglio e della Giunta regionale e del Comune di Torino.

All’incontro, cui sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, il comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, col. Giovanni Spirito, l’assessore regionale all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo studio universitario Elena Chiorino, il sindaco della Città metropolitana di Torino Stefano Lo Russo e lo storico Michele D’Andrea, curatore della mostra con Enrico Ricchiardi, si è sottolineata l’importanza di questo “compleanno” non solo per la storia di Torino ma per quella dell’Italia intera.

La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni, dal 1° al 31 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e da ottobre verrà nuovamente allestita a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale.

Oltre all’esposizione, il culmine delle celebrazioni è previsto per sabato 23 luglio a partire dalle 8.30, quando da via Cernaia prenderà il via la parata degli Allievi Carabinieri che, lungo via Pietro Micca, si radunerà in piazza Castello. E nella piazza, dopo l’intrattenimento musicale della Banda dell’Arma, alle 11 avrà inizio la cerimonia di giuramentosolenne degli Allievi del 140° corso formativo, intitolato al carabiniere Alberto La Rocca, Medaglia d’oro al valor militare alla memoria, evento a cui è invitata tutta la cittadinanza.

La sera del 22, alle 18.30, inoltre, la Banda dell’Arma terrà un concerto a inviti all’Auditoium Rai di Torino che potrà essere seguito dal pubblico in diretta streaming sul sito www.carabinieri.it

“Il Piemonte e il Consiglio regionale hanno da sempre una chiara coscienza dell’importanza del ruolo che i Carabinieri svolgono sul territorio nel contrastare chi delinque, nel rispondere ai bisogni dei cittadini, nel controllare il territorio – ha dichiarato il presidente dell’Assemblea legislativa piemontese Allasia –. Non a caso, in occasione del bicentenario della nascita, nel 2014, il Consiglio regionale ha conferito all’Arma la sua massima onorificenza, il Sigillo della Regione”.

“Il bicentenario della Scuola Allievi Carabinieri di Torino non ricorda solo la cifra tonda di una ricorrenza, ma testimonia la validità intatta di una scelta, fortemente innovativa per quei tempi,che prosegue ininterrottamente da duecento anni formando costantemente giovani generazioni che hanno operato e continuano a operare con intatto senso del dovere per la sicurezza del Paese”, ha sottolineato il colonnello Spirito.

“La nascita della Scuola Allievi Carabinieri proprio a Torino conferma il legame forte e storico che esiste fra il Piemonte e l’Arma che per noi italiani rappresenta l’emblema di amor patrio, di sicurezza, di legalità, di etica ma anche e soprattutto di umanità. I Carabinieri sono anche esempio di formazione di alto livello: il modello operativo Msu (Multinational specialized unit) ad oggi è noto e preso ad esempio in tutto il mondo”, ha affermato l’assessore regionale Chiorino. “Auspichiamo quindi che sempre più i Carabinieri, con la loro competenza, possano incontrare il mondo della scuola per trasmettere i propri valori ai giovani e formare i cittadini di domani”.

“Quella dei Carabinieri – ha evidenziato il sindaco di Torino Lo Russo – è una presenza contrassegnata da dedizione, spirito di sacrificio, altruismo e non di rado, gesti di eroismo. In loro la comunità vede la presenza dello Stato sul territorio. In questo importante anniversario tutta la comunità torinese rivolge alle donne e agli uomini dell’Arma dei carabinieri la riconoscenza per il servizio prestato a favorire di tutti i cittadini”.

“La mostra – ha commentato Michele D’Andrea – è stata un’occasione preziosa per approfondire aspetti legati alla nascita dell’Arma dei Carabinieri e all’istituzione, nel 1822, della prima Scuola Allievi: il visitatore attraverserà idealmente due secoli di storia dei Carabinieri attraverso cimeli di grande valore, dal fucile a pietra focaia a una bardatura completa, dalla prima uniforme alle mitiche Alfa Romeo alla bandiera ottocentesca della Legione Allievi di Torino”.

VENERDI 1 LUGLIO

Venerdì 1 luglio ore 16.30

UN GIORNO A POMPEI

Palazzo Madama – visita guidata alla mostra Invito a Pompei

Immaginando di trascorrere una giornata nella Pompei del I secolo d.C., il percorso di visita illustrerà la quotidianità di chi, all’ombra del Vesuvio, viveva.

Entrando nelle normalità domestica verranno descritti i vari momenti della giornata: pasti, incontri, commerci e relazioni. Gli oggetti in mostra, provenienti dagli scavi archeologici della città e delle lussuose ville delle località limitrofe, hanno restituito una fonte inesauribile di informazioni e la ricca esposizione in mostra ne è testimonianza. La città era affollata e le botteghe esponevano le merci, al foro si passeggiava e ci si incontrava; le vie brulicavano di persone. Nelle case più lussuose si svolgeva una vita piacevole fra atri, peristili e giardini, intrattenendosi tra conversazioni e affari da trattare. Sveleremo le abitudini degli antichi abitanti: cibi, letture, orari. Una visita che narra la dimensione domestica, sociale e familiare.

Costo: € 6 a partecipante

Costi aggiuntivi: biglietto di ingresso al museo; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta

Info e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

SABATO 2 LUGLIO

Sabato 2 luglio ore 15:30 durata 2 ore

INCROCI =||= CORPI IMMAGINATI E CORPI PERCEPITI: LE DIVINITÀ DEI SENSI

GAM – Incontro con Devidatta (Davide Bertarello), insegnante di yoga

Nell’ambito di INCROCI, Public program sulla mostra “Una collezione senza confini”

Dialogo con l’opera di Antony Gormley, Here and There, 2002

Devidatta (Davide Bertarello) ha trovato una seconda vita quando all’età di 33 anni si è trasferito da Torino in India, dove è vissuto per undici anni. La pratica dello yoga è arrivata come naturale risposta ai quesiti esistenziali cui tutti ci confrontiamo. In India ha iniziato lo studio dello yoga presso lo Shivananda Ashram di Rishikesh, proseguendo poi presso la Agama Yoga School sotto la direzione di Swami Vivekananda Saraswati. A Varanasi la pratica dello yoga ha lasciato spazio a quella dello Shivaismo del Kashmir, sotto la guida di Mark Dyczkowski e Bettina Baumer, discepoli di Swami Lakshman Joo, l’ultimo maestro che ha incarnato questa tradizione e che è direttamente legato ai grandi maestri illuminati, come Abhinavagupta. Sempre a Varanasi ha conseguito il diploma in yoga presso la Benares Hindu University.

Tornato in Italia nel 2013, ha fondato Satatam Yoga, scuola di Yoga e Tantra, con sede a Torre Pellice (Torino), dove vive e trasmette questa tradizione di yoga non duale.

Negli anni settanta Antony Gormley vive per tre anni in India, dove apprende le pratiche di meditazione e auto osservazione, esperienza che caratterizzerà la sua ricerca artistica. Per l’artista è fondamentale scrutare la natura mutevole del corpo e della mente, sviluppando una capacità d’introspezione così profonda che permette di liberarsi gradualmente da tensioni mentali, condizionamenti, paure. La contemplazione e la consapevolezza si proietta nello spazio della scultura-installazione dove avviene l’incontro tra due vite: quella dell’artista e quella dello spettatore.

L’incontro è ispirato alla sua opera Here and There esposta alla GAM ed è immaginato come un momento in cui sperimentare direttamente nell’ambiente a noi più vicino, il corpo fisico, la possibilità di usare un risveglio sensoriale profondo per abbandonare i filtri dei costrutti mentali. Quando il pensiero viene abbandonato attraverso la continua presenza sulle percezioni, il corpo non è più immaginato, ma profondamente sentito, e l’esperienza si libera da una dimensione limitata e personale per divenire espansa, universalizzata. Si inizierà da una breve condivisione di alcune stanze di un tantra della tradizione shivaita per immergersi in una condizione di consapevolezza, e si proseguirà con un’esperienza corporea tranquilla, naturale, attraverso asana yoghici, per lasciarsi andare ad un’espansione di coscienza in azione.

Costo: 15 € compresa visita al museo

Posti limitati prenotazione obbligatoria entro il 27 giugno infogamdidattica@fondazionetorinomusei.it

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DI INCROCI

DOMENICA 3 LUGLIO

Domenica 3 luglio ore 15

UGO DA CARPI. LA PALA D’ALTARE DEL VOLTO SANTO

Palazzo Madama – visita guidata

Nella città della Sindone è arrivata una tavola realizzata per l’altare del Volto Santo nella Basilica Vaticana da Ugo da Carpi, abile intagliatore di matrici xilografiche. La cita Giorgio Vasari che ebbe modo di vederla insieme a Michelangelo: la descrive riportando un particolare dettaglio, già specificato dall’artista accanto alla propria firma: “dipinta a olio senza adoperare pennello”.

La visita offre numerosi spunti: dalle analisi scientifiche condotte nei laboratori vaticani, agli approfondimenti sulle tecniche di esecuzione, fino al confronto con altre prestigiose opere accomunate dalla iconografia della Vera icona, fra cui, da citare, la xilografia del 1510 di Albrecht Dürer.

L’allestimento è coinvolgente: ci si trova infatti immersi fra le imponenti architetture dell’antica Basilica Vaticana. Al centro, e in diretta relazione con l’affresco sindonico della Corte Medievale, si presenta l’opera protagonista di Ugo da Carpi: la Veronica che dispiega il velo del Volto Santo tra gli Apostoli Pietro e Paolo. Anno Santo 1525.

Un nuovo viaggio nella Basilica Vaticana.

Costo: 6 € a partecipante

Costi aggiuntivi: biglietto di ingresso al museo; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta

Info e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

|

Theatrum Sabaudiae propone visite guidate in museo alle collezioni e alle mostre di Palazzo Madama, GAM e MAO. Per informazioni e prenotazioni: 011.52.11.788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

https://www.arteintorino.com/visite-guidate/gam.html https://www.arteintorino.com/visite-guidate/mao.html https://www.arteintorino.com/visite-guidate/palazzo-madama.html |

Se, come dicono, la memoria è fatta anche di lapidi, cippi, tombe e di luoghi-simbolo, uno di questi è senza alcun dubbio il ponte Latino di Sarajevo che attraversa da una riva all’altra, la Miljacka

Lì, al numero uno di Zelenih Beretki c’è il Muzej Sarajevo 1878-1918 , nelle cui sale si racconta la storia dell’impero asburgico e dell’influenza che esercitò in quest’angolo del mondo fino al suo esaurimento che coincise con la fine del primo conflitto mondiale. Il museo non si trova in un luogo qualsiasi, visto che lì davanti, a pochi metri,venne assassinato nella tarda mattinata del 28 Giugno 1914 Francesco Ferdinando, l’erede al trono imperiale. Tutto partì da lì e come la storia ci ha insegnato nulla è casuale a Sarajevo. Seguendo una certa logica e per diverso tempo nell’era della jugoslavia di Tito, il ponte Latino venne ribattezzato Principov most, in onore di Gavrilo

Princip. Fu lui, diciannovenne studente e fervente nazionalista serbo, ad esplodere i due colpi mortali che posero fine alla vita del principe Franz Ferdinand e di sua moglie Sofia, innescando la scintilla che provocò, in breve, la prima guerra mondiale. Con un piccolo esercizio di fantasia basta mettersi sul ponte, all’incrocio con la Obala Kulina bana, la strada che costeggia la riva destra della Miljacka e immaginare il caos di quel giorno, con il corteo di auto che, dopo il primo attentato fallito, sbagliava strada così che il mezzo su cui viaggiava l’arciduca si trovò per caso a tiro della mano di Gavrilo che, impugnando una Browning calibro 7.65 di fabbricazione belga, lasciò partire gli spari che riscrissero la storia. Un colpo di fortuna per Gavrilo Princip; un destino amaro e tragico per Francesco Ferdinando. Ha scritto Paolo Rumiz su “La Repubblica”: “L’evento che farà la storia del secolo si consumerà in poco più di un’ora.Alle 11.30 il medico accerta la morte della coppia reale. I collegamenti telefonici con l’estero sono tagliati. Le campane di Sarajevo suonano a morto, la voce si diffonde, si espongono le bandiere abbrunate. L’esercito entra nei quartieri serbo-ortodossi, compie centinaia di arresti, cattolici e musulmani improvvisano vendette, un demone si impossessa della città, finché nel tardo pomeriggio scatta lo stato d’assedio e le strade si svuotano. Alla prime stelle Sarajevo è già una città fantasma. Il mondo scivola verso la catastrofe”.Nemmeno la scelta del 28 giugno fu casuale. Per gli ortodossi è il giorno del Vidovdan, quando si celebra San Vito. Per i serbi è festa nazionale. Ciò che accadde dopo è tristemente noto. L’attentato fece esplodere le tensioni e , in breve, l’intera storia europea subì una frattura. L’assassinio dei reali fornì il pretesto all’Austria per regolare i conti con la Serbia, eliminando alla radice la minaccia separatista che stava alla base delle rivendicazioni dei nazionalisti. Quando nelle cancellerie degli altri Stati europei si conobbe il testo dell’ultimatum in molti scuoterono la testa, immaginando le conseguenze nefaste di una guerra che stava “per cominciare”. A nessuno sfuggì un particolare agghiacciante: non si trattava di un conflitto locale, circoscritto. Il gioco delle alleanze ( da una parte quella franco-russa e dall’altra quella austro-tedesca) disegnò uno scenario che apparve subito agli occhi delle élites europee come l’annuncio di una catastrofe. Un mese dopo l’attentato tutto era compromesso:la Russia ordinava la mobilitazione del proprio esercito, la Germania dichiarava guerra alla Russia e alla Francia, convinta di potere avere rapidamente la meglio su entrambi i fronti. In breve, il vecchio continente, e di seguito il mondo intero, si trovarono invischiati nel fango delle trincee prima di contabilizzare lo spaventoso bilancio di un conflitto che vide impegnate ventotto nazioni divise in due grandi schieramenti. Da una parte la Triplice intesa e i suoi alleati, con Gran Bretagna, Francia, Russia, Italia e Stati Uniti, e dall’altra gli Imperi Centrali con Germania, Austria-Ungheria, Turchia e Bulgaria. Con un bilancio di milioni di morti, un disastro economico, sociale e culturale si spalancarono le porte all’avvento dei regimi totalitari che hanno insanguinato il Novecento. La responsabilità di quest’enormità , com’è ovvio, non può essere

gettata sulle spalle di Princip e degli irredentisti slavi. Resta il fatto che, per i serbi, l’attentato ordito dall’associazione Mlada Bosna (la Giovane Bosnia),il gruppo ultranazionalista e indipendentista che mirava all’unificazione di tutti gli “jugoslavi”, venne celebrato – dopo la seconda guerra mondiale – intitolando il ponte al giovane Gavrilo, la cui immagine venne sfruttata e rappresentata come quella di un eroe nazionale. Nel punto esatto in cui Princip esplose i due colpi mortali, venne posata una lapide di marmo con un epitaffio che, più o meno, si poteva tradurre così: “Da questo posto il 28 giugno 1914 Gavrilo Princip sparò per esprimere la propria protesta contro una tirannia secolare ed il perenne desiderio dei nostri popoli verso la libertà”. Poi, sparita la lapide e ridimensionato il significato nazionalista del gesto in un contesto storico più sobrio ed equilibrato, è stato inaugurato il museo che racconta la storia dell’attentato e dell’attentatore. Ma cosa accadde, a Gavrilo Princip, dopo quel giorno? Che fine fece? Una volta arrestato tentò per due volte il suicidio, con il cianuro e con la sua pistola. Nessuno dei due tentativi andò a buon fine. Non ancora ventenne, venne giudicato troppo giovane per poter subire la condanna a morte e pertanto la sua pena venne commutata in vent’anni di prigione. Rinchiuso nella Piccola fortezza di Terezìn (in tedesco Theresienstadt), sessanta chilometri a nord di Praga, Princip vi morì di tubercolosi, a 23 anni, il 28 aprile 1918. Tracciati sull’intonaco del muro della cella i suoi ultimi versi, apparvero come un sinistro presagio, una sorta di maledizione per l’Impero: “Emigreranno a Vienna i nostri spettri. E là si aggireranno nel Palazzo a incutere sgomento nei sovrani”. Sempre a Terezìn, alcuni decenni dopo, furono deportate decine di migliaia di ebrei dai nazisti. Fra i prigionieri ci furono all’incirca quindicimila bambini, compresi i neonati. La maggior parte di essi morì nel ‘44 nelle camere a gas di Auschwitz.Tornando a Sarajevo da allora, come si dice, ne è passata d’acqua sotto i ponti. Anche sotto le quattro arcate di pietra e gesso di quello che è tornato a chiamarsi con l’antico nome di ponte Latino. Comunque, piaccia o no, questo resta uno dei crocevia dove la storia ha subito uno scarto, un balzo netto e doloroso. Assume un significato del tutto particolare in una città come questa che è stata, durante l’assedio nella prima metà degli anni ’90,un crocevia di drammi e di speranze per quattro inverni. Un luogo dov’era una scommessa viverci a lume di candela, correndo agli incroci sotto il fuoco dei cecchini per andare a prendere l’acqua, rischiando la vita e trovando la morte mentre si era in fila per un pezzo di pane. Sotto il tiro continuo dei cecchini e il fischio delle granate. I caschi blu francesi hanno persino tenuto il conto dei cessate-il-fuoco in quegli anni. Il record venne stabilito il 13 giugno 1993: “Tredici secondi e 65 centesimi”. Una contabilità allucinante. Di quelle scritte che celebravano il gesto di Gavrilo Princip resta a malapena una indecifrabile impronta sul muro. La storia non si può cancellare ma la cattiva memoria sì, perché se il giovane attentatore di Franz Ferdinand era e in parte rimane un eroe per i serbi e per i nazionalisti serbo bosniaci, la nuova Bosnia che ha provato sulla sua pelle l’onda nera e il delirio dei nazionalismi preferirebbe dimenticarlo.

Marco Travaglini