Torino tra architettura e pittura

1 Guarino Guarini (1624-1683)

2 Filippo Juvarra (1678-1736)

3 Alessandro Antonelli (1798-1888)

4 Pietro Fenoglio (1865-1927)

5 Giacomo Balla (1871-1958)

6 Felice Casorati (1883-1963)

7 I Sei di Torino

8 Alighiero Boetti (1940-1994)

9 Giuseppe Penone (1947-)

10 Mario Merz (1925-2003)

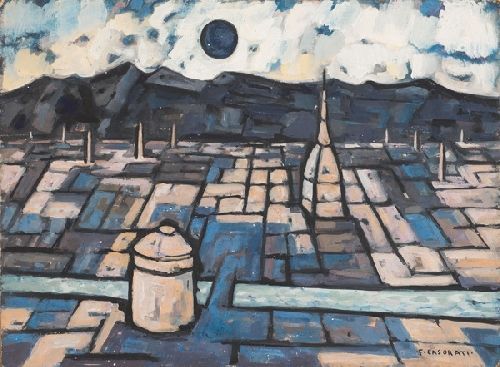

6) Felice Casorati (1883-1963)

Lungi da me sostenere che esistono periodi artistici di facile e immediata comprensione, ogni filone, ogni movimento e ogni tipologia d’arte necessita di un’analisi approfondita per penetrarne il senso, tuttavia mi sento di affermare che da una certa fase storica in poi le cose sembrano complicarsi.

Mi spiego meglio: siamo abituati a considerare “belle opere” le architetture classiche, così come le imponenti cattedrali gotiche o ancora i capolavori rinascimentali e gli spettacolari chiaroscuri barocchi; il comune approccio alla materia rimane positivo ancora per tutto il Settecento, ma poi, piano piano, con l’Ottocento le questioni si fanno difficili e lo studio della storia dell’arte inizia a divenire ostico. I messaggi di cui gli artisti sono portavoce diventano maggiormente complessi, entrano in gioco le rappresentazioni degli stati d’animo dell’uomo, del suo inconscio, si parla del rapporto con la natura e d’improvviso l’arte non è più quel “locus amoenus” rassicurante a cui ci eravamo abituati. La sensazione di spiazzante spaesamento raggiunge il suo apice con le opere novecentesche, le due guerre dilaniano l’animo degli individui e la violenza del secolo breve si concretizza in dipinti paurosi che di “bello” non hanno granché. I miei studenti, giunti a questo punto del programma, sono soliti lamentarsi e addirittura dichiarano che “potevano farli anche loro quei quadri” o che “sono lavori veramente brutti” e ci vuole sempre un lungo preambolo esplicativo prima di convincerli a seguire la lezione senza eccessivo scetticismo.

Mi spiego meglio: siamo abituati a considerare “belle opere” le architetture classiche, così come le imponenti cattedrali gotiche o ancora i capolavori rinascimentali e gli spettacolari chiaroscuri barocchi; il comune approccio alla materia rimane positivo ancora per tutto il Settecento, ma poi, piano piano, con l’Ottocento le questioni si fanno difficili e lo studio della storia dell’arte inizia a divenire ostico. I messaggi di cui gli artisti sono portavoce diventano maggiormente complessi, entrano in gioco le rappresentazioni degli stati d’animo dell’uomo, del suo inconscio, si parla del rapporto con la natura e d’improvviso l’arte non è più quel “locus amoenus” rassicurante a cui ci eravamo abituati. La sensazione di spiazzante spaesamento raggiunge il suo apice con le opere novecentesche, le due guerre dilaniano l’animo degli individui e la violenza del secolo breve si concretizza in dipinti paurosi che di “bello” non hanno granché. I miei studenti, giunti a questo punto del programma, sono soliti lamentarsi e addirittura dichiarano che “potevano farli anche loro quei quadri” o che “sono lavori veramente brutti” e ci vuole sempre un lungo preambolo esplicativo prima di convincerli a seguire la lezione senza eccessivo scetticismo.

Nel presente articolo vorrei soffermarmi su di un autore che si inserisce nel difficile contesto del Novecento, un autore le cui opere sono cariche di inquietudine e rappresentano per lo più immote figure silenziose, come imprigionate in atemporali visioni oniriche. Sto parlando di Felice Casorati, uno dei protagonisti indiscussi della scena novecentesca italiana, attivo a Torino, dove si circonda di ferventi artisti volenterosi di proseguire i suoi insegnamenti.

Ma andiamo per ordine e, come mi piace sempre ribadire in classe, “contestualizziamo” l’artista, ossia inseriamo l’artista in un “contesto” storico-culturale ben determinato per meglio definire il senso e il portato dell’opera.

Nei primi anni Venti del Novecento, grazie all’iniziativa della critica d’arte Margherita Sarfatti, si costituisce il cosiddetto gruppo del “Novecento”, di cui fanno parte sette artisti in realtà molto differenti tra loro: Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig, Ubaldo Oppi e Mario Sironi. Le differenze stilistiche sono più che evidenti poiché alcuni sono esponenti vicini al Futurismo, altri invece si dimostrano orientati verso un ritorno all’ordine, altri ancora hanno contatti con la cultura mitteleuropea. La definizione di “Novecento”, con cui tali pittori sono soliti presentarsi, allude all’ambizione di farsi protagonisti di un’epoca, di esserne l’espressione significativa. Il gruppo si presenta alla Biennale di Venezia del 1924 come “Sei pittori del Novecento”(Oppi presenzia all’avvenimento con una personale). L’esposizione viene felicemente acclamata dalla critica, tanto che, sulla scia del successo ottenuto a Venezia, la Sarfatti si impegna ad organizzare in maniera più incisiva il movimento, quasi con l’intento di trasformarlo in una “scuola”. I risultati si manifestano chiaramente: nel 1926 al Palazzo della Permanente di Milano viene organizzata un’esposizione con ben centodieci partecipanti. Il movimento “Novecento” si è ormai allargato tanto da comprendere gran parte della pittura italiana: fanno parte della cerchia quasi tutti gli artisti del momento, da Carrà a De Chirico, da Morandi a Depero, da Russolo allo stesso Casorati. Tra i soggetti prediletti rientrano la figura umana, la natura morta e il paesaggio. Presupposti comuni sono il totale rifiuto del modernismo e un continuo riferimento alla tradizione nazionale, soprattutto a modelli trecenteschi e rinascimentali.

Con il passare degli anni il gruppo si fa sempre più numeroso e l’organizzazione del movimento si trasforma, la direzione delle iniziative artistiche ricade anche nelle mani di artisti di prima formazione quali Funi, Marussing e Sironi, insieme a personalità conosciute come lo scultore Arnolfo Wildt e i pittori Arturo Tosi e Alberto Salietti. Diventano via via numerosi i contatti con centri espositivi internazionali; alcuni artisti italiani trasferitisi all’estero si fanno appassionati organizzatori di “mostre novecentesche”, come dimostra ad esempio l’iniziativa di Alberto Sartoris, architetto torinese residente in Svizzera, il quale si occupa di organizzare nel paese di residenza un’ampia esposizione artistica del gruppo. Nel 1930, addirittura, il “Novecento” espone a Buenos Aires, avvenimento doppiamente importante, poiché grazie a tale iniziativa la critica Sarfatti riesce a ricapitolare nel catalogo della mostra le molteplici tappe del movimento. Espongono in Argentina ben quarantasei artisti, tra cui Casorati, De Chirico e Morandi.

Come è evidente, l’eterogeneità del gruppo manca di direttive e connotati chiari e univoci. Il tedesco Franz Roth conia appositamente per gli artisti di “Novecento” l’espressione “realismo magico”, che indica una rappresentazione realistica –domestica, familiare- ma al tempo stesso sospesa, estatica, come allucinata. Esemplificativo per esplicitare tale concetto è il dipinto di Antonio Donghi, “Figura di donna”, opera in cui domina una straniante immobilità incantata, la scena è immobile e l’osservatore percepisce che nulla sta per accadere e nulla è accaduto precedentemente.

Ed ecco che di “realismo magico” si può parlare anche per Felice Casorati (1883-1963), artista attivo nella prima metà del Novecento e docente di Pittura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Egli nasce a Novara, il 4 dicembre del 1883; il lavoro del padre, che è un militare, comporta che la famiglia si sposti spesso. Felice trascorre l’infanzia e l’adolescenza tra Milano, Reggio Emilia e Sassari, infine la famiglia si stabilisce a Padova, dove il ragazzo porta avanti la sua formazione liceale. A diciotto anni inizia a soffrire di nevrosi, ed è costretto a ritirarsi per un po’ sui Colli Euganei; proprio in questo periodo, Felice inizia a dedicarsi alla pittura. A ventiquattro anni -siamo nel 1907- si laurea in Giurisprudenza, ma decide di non proseguire su quel percorso, per dedicarsi all’arte, nello stesso anno parte per Napoli per studiare le opere di Pieter Brueghel il Vecchio, esposte presso il Museo Nazionale di Capodimonte.

Nel 1915, si arruola volontario nella Prima Guerra Mondiale, lo stesso fanno molti suoi contemporanei come Mario Sironi, Achille Funi Filippo Tommaso Marinetti, Carlo Carrà, Gino Severini, Luigi Russolo e Umberto Boccioni.

Nel 1917, dopo la morte del padre, Felice si trasferisce a Torino, dove attorno a lui si riuniscono artisti e intellettuali della città. Tra questi vi è Daphne Maugham, che diventerà sua moglie nel 1930 e dalla quale avrà il figlio Francesco, anche lui futuro pittore.

Casorati a Torino ha molti allievi nella sua scuola e presso il corso di Pittura dell’Accademia Albertina. Gli artisti più noti legati al suo insegnamento sono riuniti nel gruppo “I sei di Torino”, tra questi Francesco Menzio, Carlo Levi, Gigi Chessa e Jessie Boswell.

La sua ascesa artistica è sostenuta da diverse amicizie, tra cui il critico d’arte Lionello Venturi, la critica milanese Margherita Sarfatti, gli artisti di Ca’ Pesaro, il mecenate Riccardo Gualino e l’artista di Torinese Gigi Chessa insieme al quale partecipa al recupero del Teatro di Torino.

L’artista non lascerà più il capoluogo piemontese, e qui morirà il 1 marzo del 1963 in seguito ad un’embolia.

L’autore è da considerarsi “isolato”, con un proprio personalissimo percorso, pur tuttavia incrociando talvolta le proprie idee con altre ricerche artistiche di gruppi o movimenti a lui contemporanei.

Secondo alcuni critici, le opere di Casorati sono intrise di intimità religiosa. Lo stile pittorico dell’autore si modifica nel tempo, i primi lavori sono infatti decisamente realistici e visibilmente ispirati alle opere della Secessione Viennese; negli stessi anni si può notare l’influenza di Gustav Klimt, che porta Felice ad abbracciare per un breve periodo l’estetica simbolista. L’influsso klimtiano è particolarmente evidente in un’opera del 1912, “Il sogno del melograno”, in cui una donna giace dormiente su un prato fiorito. Il prato intorno alla fanciulla è cosparso di una moltitudine di fiori di specie differenti, mentre dall’alto pendono dei grossi grappoli di uva nera. I riferimenti all’artista viennese sono concentrati nella figura della ragazza, con chiari rimandi ai decorativismi delle “donne-gioiello” protagoniste di raffigurazioni quali “Giuditta” (1901), “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”(1907) o il celeberrimo “ll bacio” (1907-08).

La figura del soggetto ricorda inoltre le opere preraffaellite, nello specifico l’ “Ofelia” di Sir John Everett Millais.

Negli elaborati degli inizi del Novecento, invece, sono evidenti i riferimenti a capolavori italiani del Trecento e del Quattrocento; nello stesso periodo l’autore si concentra su una generale semplificazione del linguaggio e sullo studio di figure sintetiche. Intorno agli anni Venti del secolo scorso impronta il suo stile a una grande concisione lineare, anche se è nel primo dopo-guerra che egli definisce il suo stile peculiare, caratterizzato da figure immobili, assorte, rigorosamente geometriche, quasi sempre illuminate da una luce fredda e intensa. Appartengono a questi anni alcuni dei suoi capolavori, come “Conversazione platonica” o “Ritratto di Silvana Cenni”. Per quest’ultima opera Casorati si rifà al celebre capolavoro rinascimentale “Sacra Conversazione” di Piero della Francesca, di cui riprende l’atmosfera sospesa, quasi metafisica, ottenuta grazie alla rigidità con cui Felice ritrae la donna –seduta, assorta e immobile- alla resa scenografica del paesaggio e alla fittizia disposizione degli oggetti all’interno della stanza. Le figure di Casorati sono volumetriche, solide e immote, come pietrificate, l’artista ne esalta i valori plastici grazie al sapiente uso del colore tonale. Nelle ultime tele, le fanciulle ritratte risulteranno quasi geometrizzate, esito di una notevole sintesi formale.

L’illuminazione risulta artificiale e per nulla realistica, effetto sottolineato dal fatto che Casorati non mostra quasi mai il punto di provenienza della luce; il risultato finale è quello di un mondo sospeso, raggelato e senza tempo.

Negli anni Trenta Casorati si dedica a dipingere nature morte con scodelle o uova, soggetti che ben si prestano ad interpretare il suo linguaggio plastico semplificato; egli esegue inoltri diversi nudi femminili in ambienti spogli e alcune tele che presentano disturbanti maschere, tema a lui già caro, come testimonia l’opera “Maschere” del 1921.

Davanti ai lavori di Felice Casorati non possiamo che rimanere attoniti e pensosi, intrappolati nel suo mondo metafisico.

L’arte è così, lo vedo con i miei studenti, non finisce mai di metterci alla prova, continua a incentivare pensieri e confronti e per quanto possa essere “lontano da noi” essa è capace di stimolare discussioni su tematiche sempre inesorabilmente e meravigliosamente attuali.

Alessia Cagnotto

Il luogo prescelto dal comune per l

Il luogo prescelto dal comune per l

Ma il viaggio all’interno di “Palazzo Madama” non finisce qui. Dopo la “seta” è meraviglia per occhi e cuore anche l’esposizione, curata da Clelia Arnaldi di Balme, all’interno del “Gabinetto Cinese”, al primo piano del Palazzo, dei 128 oggetti “in peltro” (pezzi piemontesi del Settecento e dell’Ottocento)donati dagli eredi di Attilio Bonci (Lanzo Torinese 1942 – 2022), grande collezionista e studioso della storia del peltro piemontese, attraverso ricerche durate tutta la vita e confluite in un volume del 2005 edito dal “Centro Studi Piemontesi”. Raccolti in bella mostra, troviamo soprattutto oggetti di uso quotidiano (utilizzati nelle case contadine come nelle dimore signorili), dai piatti ai candelieri, dalle teiere ai calamai, fino agli strumenti utilizzati per scopi attinenti alla medicina come le grandi siringhe e gli accessori per i clisteri.

Ma il viaggio all’interno di “Palazzo Madama” non finisce qui. Dopo la “seta” è meraviglia per occhi e cuore anche l’esposizione, curata da Clelia Arnaldi di Balme, all’interno del “Gabinetto Cinese”, al primo piano del Palazzo, dei 128 oggetti “in peltro” (pezzi piemontesi del Settecento e dell’Ottocento)donati dagli eredi di Attilio Bonci (Lanzo Torinese 1942 – 2022), grande collezionista e studioso della storia del peltro piemontese, attraverso ricerche durate tutta la vita e confluite in un volume del 2005 edito dal “Centro Studi Piemontesi”. Raccolti in bella mostra, troviamo soprattutto oggetti di uso quotidiano (utilizzati nelle case contadine come nelle dimore signorili), dai piatti ai candelieri, dalle teiere ai calamai, fino agli strumenti utilizzati per scopi attinenti alla medicina come le grandi siringhe e gli accessori per i clisteri.

Una vita operaia, libro scritto da Giorgio Manzini e pubblicato da Einaudi nella collana degli Struzzi Società nel 1976, non è evidentemente un libro nuovo e nemmeno si può dire sia stato all’epoca un bestseller anche se vendette parecchie copie. E’ comunque un libro importante e molto attuale. Giuseppe Granelli, classe 1923 (morto a novant’anni nel dicembre di dieci anni fa), colto operaio dell’acciaieria Falck di Sesto San Giovanni, era il protagonista di questo libro-inchiesta di Giorgio Manzini, giornalista mantovano prematuramente scomparso che fu per oltre trent’anni responsabile della redazione milanese di Paese Sera, storico quotidiano progressista romano. Granelli, cresciuto nel villaggio Falck divenne, grazie a Una vita operaia, l’emblema della condizione dei lavoratori metalmeccanici nell’Italia del secondo dopoguerra. Manzini lo interrogò a lungo dopo averlo scelto tra decine di migliaia di operai di Sesto San Giovanni perché era conosciuto come uno stimato sindacalista di fabbrica e una persona libera e intelligente. La sua era una vita come tante, chiusa in un giro ristretto ma anche investita “dai bagliori dei grandi avvenimenti politici”: la Resistenza, le illusioni dopo il 25 aprile del 1945, le difficoltà economiche del dopoguerra, la rottura del fronte operaio, la restaurazione, la caduta del mito di Stalin, la lenta riscossa sindacale che portò all’autunno caldo. Questo libro di Giorgio Manzini che potremmo definire allo stesso tempo un saggio, un’inchiesta o un romanzo verità – ripubblicato nel 2014 da Unicopli – assume oggi un significato ancora più profondo perché racconta di un uomo, quel Giuseppe Granelli, che per quarant’anni lavorò alla Falck di Sesto San Giovanni, acciaieria simbolo di una fase dell’industria italiana. La sua esistenza fu indissolubilmente legata a quella della città dove visse, ribattezzata la “Stalingrado d’Italia”, tra gli stabilimenti dell’acciaieria e il villaggio operaio al Rondò da dove partivano le grandi marce solidali. Vicende che sono diventate una parte della nostra storia nazionale: un simbolo altalenante di conquiste, di sconfitte, di risalite e di cadute, un microcosmo che può rispecchiare la vita dell’intero Paese. La fabbrica amata e odiata – il pane, la fatica, il conflitto – non c’è più. I resti dei vecchi capannoni (Concordia, Unione, Vittoria: si chiamavano così i vecchi stabilimenti della Falck), le fonderie, i laboratori, l’altoforno sono come ombre e fantasmi di un passato. Resta però la memoria di quella “vita operaia”, di Giuseppe Granelli che, una volta andato in pensione, diventò la “voce degli operai” e raccolse le biografie di quasi 490 sindacalisti della Fiom, militanti e semplici operai che avevano speso la vita in fabbriche come l’Alfa Romeo, la Falck, l’Innocenti, la Breda, la Pirelli, la Richard Ginori, la Magneti Marelli e tante altre di cui non ci si ricorda nemmeno più il nome. Un lavoro prezioso, svolto con una pazienza certosina, con la lucida coscienza che quelle vite raccolte a una a una, catalogate nell’Archivio del lavoro di Sesto San Giovanni, erano la sua eredità, la medaglie al valore che nessuno gli ha mai messo sul petto. Il padre di Granelli, Tone, aveva lavorato anche lui alla Falck Concordia per quarant’anni, manutentore al laminatoio. Lui, Giuseppe (detto Giuse, Tumìn, Granel) cominciò a faticare da ragazzo di fabbrica a 14 anni, per 84 centesimi l’ora a portar l’olio, scopare i trucioli di ferro, allungare gli stracci ai compagni alla macchina. Manzini con quel libro seppe fare di Granelli il simbolo di milioni di uomini di un passato ormai morto e sepolto. Questo libro appartiene, come scrisse Corrado Stajano, “alla letteratura industriale”, quella dei Carlo Bernari, Ottiero Ottieri, Paolo Volponi, Primo Levi, Vittorio Sereni. Granelli conservò nel portafoglio per anni una fotografia di Stalin, per lui l’uomo della guerra patriottica, il vincitore delle armate naziste. Il ventesimo Congresso del Pcus lo visse come un trauma, la rivolta di Budapest del 1956 come un colpo al cuore. Ma Granelli non indulgeva in nostalgie e tenne sempre fede ai suoi principi di giustizia sociale: tolse dal portafoglio la foto di Stalin e non ne rimise altre. Amava il dubbio e il confronto. Aveva un grande rispetto per il sapere ed era curioso, frequentò a Milano la Casa della Cultura diretta da Rossana Rossanda, fu attratto dal fascino di Cesare Musatti e lesse i grandi libri della storia e della letteratura. Il libro di Manzini lo rese felice. Gli fece capire che una vita come la sua, simile a quella di tanti altri, poteva e doveva essere ricordata. Le ultime tre righe del libro raccontano la sua pazienza, la tenacia e la saggezza di quest’operaio che sapeva fare “i baffi alle mosche”: “L’importante è continuare il rammendo, sostiene Granel, e avere fiducia. Se non si avesse fiducia si starebbe qui a diventar matti tutti i giorni?”. Manzini è morto giovane nel 1991. Granelli da due lustri non c’è più : è sepolto nel silenzio del cimitero del paese dei suoi genitori, a Moio De’ Calvi in alta val Brembana, nella bergamasca. Rimane questo libro, Una vita operaia, troppo bello e troppo importante per non essere ripreso in mano, leggerlo e riflettere su cos’è stata e cos’è tuttora la “condizione operaia”.

Una vita operaia, libro scritto da Giorgio Manzini e pubblicato da Einaudi nella collana degli Struzzi Società nel 1976, non è evidentemente un libro nuovo e nemmeno si può dire sia stato all’epoca un bestseller anche se vendette parecchie copie. E’ comunque un libro importante e molto attuale. Giuseppe Granelli, classe 1923 (morto a novant’anni nel dicembre di dieci anni fa), colto operaio dell’acciaieria Falck di Sesto San Giovanni, era il protagonista di questo libro-inchiesta di Giorgio Manzini, giornalista mantovano prematuramente scomparso che fu per oltre trent’anni responsabile della redazione milanese di Paese Sera, storico quotidiano progressista romano. Granelli, cresciuto nel villaggio Falck divenne, grazie a Una vita operaia, l’emblema della condizione dei lavoratori metalmeccanici nell’Italia del secondo dopoguerra. Manzini lo interrogò a lungo dopo averlo scelto tra decine di migliaia di operai di Sesto San Giovanni perché era conosciuto come uno stimato sindacalista di fabbrica e una persona libera e intelligente. La sua era una vita come tante, chiusa in un giro ristretto ma anche investita “dai bagliori dei grandi avvenimenti politici”: la Resistenza, le illusioni dopo il 25 aprile del 1945, le difficoltà economiche del dopoguerra, la rottura del fronte operaio, la restaurazione, la caduta del mito di Stalin, la lenta riscossa sindacale che portò all’autunno caldo. Questo libro di Giorgio Manzini che potremmo definire allo stesso tempo un saggio, un’inchiesta o un romanzo verità – ripubblicato nel 2014 da Unicopli – assume oggi un significato ancora più profondo perché racconta di un uomo, quel Giuseppe Granelli, che per quarant’anni lavorò alla Falck di Sesto San Giovanni, acciaieria simbolo di una fase dell’industria italiana. La sua esistenza fu indissolubilmente legata a quella della città dove visse, ribattezzata la “Stalingrado d’Italia”, tra gli stabilimenti dell’acciaieria e il villaggio operaio al Rondò da dove partivano le grandi marce solidali. Vicende che sono diventate una parte della nostra storia nazionale: un simbolo altalenante di conquiste, di sconfitte, di risalite e di cadute, un microcosmo che può rispecchiare la vita dell’intero Paese. La fabbrica amata e odiata – il pane, la fatica, il conflitto – non c’è più. I resti dei vecchi capannoni (Concordia, Unione, Vittoria: si chiamavano così i vecchi stabilimenti della Falck), le fonderie, i laboratori, l’altoforno sono come ombre e fantasmi di un passato. Resta però la memoria di quella “vita operaia”, di Giuseppe Granelli che, una volta andato in pensione, diventò la “voce degli operai” e raccolse le biografie di quasi 490 sindacalisti della Fiom, militanti e semplici operai che avevano speso la vita in fabbriche come l’Alfa Romeo, la Falck, l’Innocenti, la Breda, la Pirelli, la Richard Ginori, la Magneti Marelli e tante altre di cui non ci si ricorda nemmeno più il nome. Un lavoro prezioso, svolto con una pazienza certosina, con la lucida coscienza che quelle vite raccolte a una a una, catalogate nell’Archivio del lavoro di Sesto San Giovanni, erano la sua eredità, la medaglie al valore che nessuno gli ha mai messo sul petto. Il padre di Granelli, Tone, aveva lavorato anche lui alla Falck Concordia per quarant’anni, manutentore al laminatoio. Lui, Giuseppe (detto Giuse, Tumìn, Granel) cominciò a faticare da ragazzo di fabbrica a 14 anni, per 84 centesimi l’ora a portar l’olio, scopare i trucioli di ferro, allungare gli stracci ai compagni alla macchina. Manzini con quel libro seppe fare di Granelli il simbolo di milioni di uomini di un passato ormai morto e sepolto. Questo libro appartiene, come scrisse Corrado Stajano, “alla letteratura industriale”, quella dei Carlo Bernari, Ottiero Ottieri, Paolo Volponi, Primo Levi, Vittorio Sereni. Granelli conservò nel portafoglio per anni una fotografia di Stalin, per lui l’uomo della guerra patriottica, il vincitore delle armate naziste. Il ventesimo Congresso del Pcus lo visse come un trauma, la rivolta di Budapest del 1956 come un colpo al cuore. Ma Granelli non indulgeva in nostalgie e tenne sempre fede ai suoi principi di giustizia sociale: tolse dal portafoglio la foto di Stalin e non ne rimise altre. Amava il dubbio e il confronto. Aveva un grande rispetto per il sapere ed era curioso, frequentò a Milano la Casa della Cultura diretta da Rossana Rossanda, fu attratto dal fascino di Cesare Musatti e lesse i grandi libri della storia e della letteratura. Il libro di Manzini lo rese felice. Gli fece capire che una vita come la sua, simile a quella di tanti altri, poteva e doveva essere ricordata. Le ultime tre righe del libro raccontano la sua pazienza, la tenacia e la saggezza di quest’operaio che sapeva fare “i baffi alle mosche”: “L’importante è continuare il rammendo, sostiene Granel, e avere fiducia. Se non si avesse fiducia si starebbe qui a diventar matti tutti i giorni?”. Manzini è morto giovane nel 1991. Granelli da due lustri non c’è più : è sepolto nel silenzio del cimitero del paese dei suoi genitori, a Moio De’ Calvi in alta val Brembana, nella bergamasca. Rimane questo libro, Una vita operaia, troppo bello e troppo importante per non essere ripreso in mano, leggerlo e riflettere su cos’è stata e cos’è tuttora la “condizione operaia”.