Il primo fatidico “11 settembre” si combatté sulle rive del Tibisco: a Zenta, nei pressi del Danubio, in terra ungherese, fu fermata l’avanzata dell’esercito ottomano in Europa che dopo la disfatta epocale davanti alle mura di Vienna nel 1683 aveva riconquistato Belgrado nell’ottobre del 1690 e minacciava nuovamente l’Ungheria. Erano tutt’altro che annientati i turchi che ripresero vigore pensando di portare nuovamente le loro armate nel cuore dell’Europa. Quel giorno Eugenio di Savoia, al comando dell’esercito imperiale d’Asburgo, inflisse ai turchi una sconfitta disastrosa. Era l’11 settembre 1697: la battaglia di Zenta (oggi Senta, nel nord della Serbia) fu uno scontro determinante della guerra contro i turchi, iniziata con l’assedio di Vienna nel cuore dell’Europa, e si può considerare il primo vero “11 settembre” della storia del secolare scontro di civiltà tra cristiani e musulmani, tra il Cristianesimo e l’Islam incarnato a quel tempo dalla potenza ottomana. Non quindi il recente l’11 settembre 2001, di cui ricorre oggi il sedicesimo anniversario, né tanto meno il 12 settembre 1683, il mitico anno della liberazione di Vienna asburgica dall’assedio del Gran Vizir Kara Mustafà, anche se alcuni giornalisti e registi si dilettano a fissare la data della battaglia di Vienna nel giorno della vigilia, l’11 settembre, per trovare a tutti costi un’analogia storica con il giorno dell’attentato alle Torri Gemelle di New York. In realtà la battaglia alle porte di Vienna si svolse nella giornata del 12 settembre, dalle prime luci del giorno fino al tardo pomeriggio. Poco male, si dirà,

Il primo fatidico “11 settembre” si combatté sulle rive del Tibisco: a Zenta, nei pressi del Danubio, in terra ungherese, fu fermata l’avanzata dell’esercito ottomano in Europa che dopo la disfatta epocale davanti alle mura di Vienna nel 1683 aveva riconquistato Belgrado nell’ottobre del 1690 e minacciava nuovamente l’Ungheria. Erano tutt’altro che annientati i turchi che ripresero vigore pensando di portare nuovamente le loro armate nel cuore dell’Europa. Quel giorno Eugenio di Savoia, al comando dell’esercito imperiale d’Asburgo, inflisse ai turchi una sconfitta disastrosa. Era l’11 settembre 1697: la battaglia di Zenta (oggi Senta, nel nord della Serbia) fu uno scontro determinante della guerra contro i turchi, iniziata con l’assedio di Vienna nel cuore dell’Europa, e si può considerare il primo vero “11 settembre” della storia del secolare scontro di civiltà tra cristiani e musulmani, tra il Cristianesimo e l’Islam incarnato a quel tempo dalla potenza ottomana. Non quindi il recente l’11 settembre 2001, di cui ricorre oggi il sedicesimo anniversario, né tanto meno il 12 settembre 1683, il mitico anno della liberazione di Vienna asburgica dall’assedio del Gran Vizir Kara Mustafà, anche se alcuni giornalisti e registi si dilettano a fissare la data della battaglia di Vienna nel giorno della vigilia, l’11 settembre, per trovare a tutti costi un’analogia storica con il giorno dell’attentato alle Torri Gemelle di New York. In realtà la battaglia alle porte di Vienna si svolse nella giornata del 12 settembre, dalle prime luci del giorno fino al tardo pomeriggio. Poco male, si dirà, tuttavia si scrivono poderosi libri su Vienna e non si parla mai della vittoria di Zenta che pose fine alla minaccia turca per l’Europa cristiana esaltando la fama di Eugenio come uno dei più abili generali e strateghi del suo tempo. Sulle sponde del Danubio gli ottomani sconfitti furono costretti ad accettare le condizioni del trattato di pace di Karlowitz del 26 gennaio 1699, il primo trattato imposto ai turchi dalle potenze cristiane. L’imperatore d’Asburgo riprese gran parte dell’Ungheria, abbattendo il vessillo della Mezzaluna dopo 150 anni di dominio, e la Transilvania mentre Venezia prendeva possesso della Morea e della Dalmazia. Nei saloni dei suoi Palazzi viennesi il Principe si aggiornava sui movimenti dei turchi nei Balcani e passava in rassegna le proprie truppe, la fanteria, i dragoni a cavallo, gli ussari d’assalto. Si preparava a un nuovo scontro con i turchi di cui non si fidava. Li conosceva bene, li aveva già combattuti e sconfitti in Austria e in Ungheria. Il sultano Mustafà II era partito da Belgrado al comando di 100.000 uomini, un esercito immenso composto da giannizzeri, cavalleria, artiglieri, seguiti da una moltitudine di artigiani, cuochi, giocolieri, donne dell’harem ed eunuchi. Non si conosceva la direzione dell’armata turca.

tuttavia si scrivono poderosi libri su Vienna e non si parla mai della vittoria di Zenta che pose fine alla minaccia turca per l’Europa cristiana esaltando la fama di Eugenio come uno dei più abili generali e strateghi del suo tempo. Sulle sponde del Danubio gli ottomani sconfitti furono costretti ad accettare le condizioni del trattato di pace di Karlowitz del 26 gennaio 1699, il primo trattato imposto ai turchi dalle potenze cristiane. L’imperatore d’Asburgo riprese gran parte dell’Ungheria, abbattendo il vessillo della Mezzaluna dopo 150 anni di dominio, e la Transilvania mentre Venezia prendeva possesso della Morea e della Dalmazia. Nei saloni dei suoi Palazzi viennesi il Principe si aggiornava sui movimenti dei turchi nei Balcani e passava in rassegna le proprie truppe, la fanteria, i dragoni a cavallo, gli ussari d’assalto. Si preparava a un nuovo scontro con i turchi di cui non si fidava. Li conosceva bene, li aveva già combattuti e sconfitti in Austria e in Ungheria. Il sultano Mustafà II era partito da Belgrado al comando di 100.000 uomini, un esercito immenso composto da giannizzeri, cavalleria, artiglieri, seguiti da una moltitudine di artigiani, cuochi, giocolieri, donne dell’harem ed eunuchi. Non si conosceva la direzione dell’armata turca.  Soltanto il 7 settembre Eugenio venne a sapere da un pascià disertore che il sultano aveva raggiunto il fiume Tibisco vicino al villaggio di Zenta allestendo in gran fretta un ponte di sessanta barche per farvi transitare il suo esercito diretto verso Temesvàr (Timisoara) e la Transilvania. Eugenio di Savoia era diventato solo un mese prima, nell’agosto 1697, comandante dell’esercito imperiale austriaco. Nel pomeriggio dell’11 settembre una parte della cavalleria turca aveva già guadato il fiume ma il grosso dell’esercito era rimasto sull’altra sponda formando un semicerchio intorno al ponte con trincee, depositi di armi e viveri e fortificazioni che però non ebbe il tempo di completare. Il principe Eugenio era ancora lontano dal fiume ma i suoi messaggeri lo aggiornarono in breve tempo sui piani dei turchi. L’occasione per attaccarli era troppo favorevole. Non perse tempo e ordinò ai suoi uomini di avanzare e dopo una lunga estenuante marcia arrivò nei pressi del fiume. Il Principe era raggiante: i turchi erano davanti a lui, sulla sponda occidentale del Tibisco, circondati dalla sua cavalleria. Lanciò i dragoni imperiali all’assalto gettando nello scompiglio il campo turco, al di qua del Tibisco, dove si trovava il grosso delle truppe nemiche. Gli ottomani furono travolti e sbaragliati dalla furia degli austriaci. I giannizzeri, il corpo d’elite dell’esercito della Mezzaluna, attaccati da ogni parte si

Soltanto il 7 settembre Eugenio venne a sapere da un pascià disertore che il sultano aveva raggiunto il fiume Tibisco vicino al villaggio di Zenta allestendo in gran fretta un ponte di sessanta barche per farvi transitare il suo esercito diretto verso Temesvàr (Timisoara) e la Transilvania. Eugenio di Savoia era diventato solo un mese prima, nell’agosto 1697, comandante dell’esercito imperiale austriaco. Nel pomeriggio dell’11 settembre una parte della cavalleria turca aveva già guadato il fiume ma il grosso dell’esercito era rimasto sull’altra sponda formando un semicerchio intorno al ponte con trincee, depositi di armi e viveri e fortificazioni che però non ebbe il tempo di completare. Il principe Eugenio era ancora lontano dal fiume ma i suoi messaggeri lo aggiornarono in breve tempo sui piani dei turchi. L’occasione per attaccarli era troppo favorevole. Non perse tempo e ordinò ai suoi uomini di avanzare e dopo una lunga estenuante marcia arrivò nei pressi del fiume. Il Principe era raggiante: i turchi erano davanti a lui, sulla sponda occidentale del Tibisco, circondati dalla sua cavalleria. Lanciò i dragoni imperiali all’assalto gettando nello scompiglio il campo turco, al di qua del Tibisco, dove si trovava il grosso delle truppe nemiche. Gli ottomani furono travolti e sbaragliati dalla furia degli austriaci. I giannizzeri, il corpo d’elite dell’esercito della Mezzaluna, attaccati da ogni parte si  difesero fino all’ultimo con armi da fuoco e scimitarre per poi darsi alla fuga che si trasformò presto in un massacro. Molti soldati turchi furono uccisi sul ponte e tanti altri morirono annegati nel fiume rosso di sangue. Galleggiavano così tanti corpi che, scrisse Eugenio nel suo diario di battaglia, “i suoi soldati potevano stare in piedi sui cadaveri dei turchi come su un’isola”. L’esercito sultaniale cadde sotto il fuoco dei cannoni imperiali e fu distrutto. Quindicimila uomini morirono combattendo e altri 10.000 annegarono nel Tibisco. Poche centinaia si misero in salvo sulla riva orientale del fiume tra cui il sultano che evitò di essere catturato e fuggì con un manipolo di fedelissimi verso Temesvàr. Il gran visir e alcuni governatori della Bosnia e dell’Anatolia insieme a numerosi ufficiali furono uccisi. In campo austriaco si contarono appena 400 morti e un migliaio di feriti. Anche il bottino catturato era favoloso e comprendeva migliaia di carri, almeno 20.000 cammelli e 800 cavalli, 400 bandiere, denaro e armi in gran quantità. Tra i trofei finiti nelle mani dei vincitori c’era anche il sigillo del sultano (il Tughra, in turco-ottomano) che il gran visir portava al collo come segno della sua autorità. Eugenio lo raccolse nella polvere insanguinata della battaglia, tra destrieri caduti sul terreno, soldati morti o feriti e armi abbandonate, e oggi si trova nel Museo viennese di storia militare. I combattimenti cessarono nella tarda serata, “come se, scrisse il feldmaresciallo all’imperatore, il sole non avesse voluto tramontare prima di aver assistito al completo trionfo delle gloriose armi di Vostra Maestà Imperiale”. L’apoteosi delle gesta del principe

difesero fino all’ultimo con armi da fuoco e scimitarre per poi darsi alla fuga che si trasformò presto in un massacro. Molti soldati turchi furono uccisi sul ponte e tanti altri morirono annegati nel fiume rosso di sangue. Galleggiavano così tanti corpi che, scrisse Eugenio nel suo diario di battaglia, “i suoi soldati potevano stare in piedi sui cadaveri dei turchi come su un’isola”. L’esercito sultaniale cadde sotto il fuoco dei cannoni imperiali e fu distrutto. Quindicimila uomini morirono combattendo e altri 10.000 annegarono nel Tibisco. Poche centinaia si misero in salvo sulla riva orientale del fiume tra cui il sultano che evitò di essere catturato e fuggì con un manipolo di fedelissimi verso Temesvàr. Il gran visir e alcuni governatori della Bosnia e dell’Anatolia insieme a numerosi ufficiali furono uccisi. In campo austriaco si contarono appena 400 morti e un migliaio di feriti. Anche il bottino catturato era favoloso e comprendeva migliaia di carri, almeno 20.000 cammelli e 800 cavalli, 400 bandiere, denaro e armi in gran quantità. Tra i trofei finiti nelle mani dei vincitori c’era anche il sigillo del sultano (il Tughra, in turco-ottomano) che il gran visir portava al collo come segno della sua autorità. Eugenio lo raccolse nella polvere insanguinata della battaglia, tra destrieri caduti sul terreno, soldati morti o feriti e armi abbandonate, e oggi si trova nel Museo viennese di storia militare. I combattimenti cessarono nella tarda serata, “come se, scrisse il feldmaresciallo all’imperatore, il sole non avesse voluto tramontare prima di aver assistito al completo trionfo delle gloriose armi di Vostra Maestà Imperiale”. L’apoteosi delle gesta del principe Eugenio emerge in tutto il suo fulgore nei palazzi e nei giardini viennesi, come il Belvedere, decorati con allegorie che celebrano le sue grandiose battaglie contro i turchi. Dopo l’11 settembre di Zenta la potenza della Mezzaluna decadde in Europa anche se i sultani del Bosforo rimasero una minaccia costante sia a est che a Occidente e l’esercito ottomano era ancora, per le sue dimensioni, la più grande armata d’Europa, un nemico eccezionale. Un dubbio tuttavia resta nei pensieri e nelle analisi degli storici a oltre tre secoli di distanza: la fama di Zenta e delle altre vittorie contro il feroce Turco erano davvero merito esclusivo di Eugenio e delle sue truppe imperiali o sono da imputare anche agli errori tattici dei turchi sul campo di battaglia e al logoramento della loro forza militare. Forse la verità sta nel mezzo ma ciò non toglie, come ha scritto Joseph von Hammer, il principale studioso dell’Impero ottomano, che “la battaglia di Zenta diede all’impero asburgico la vittoria definitiva e determinò irrevocabilmente il declino di quello ottomano”. Ma la guerra del Prinz sabaudo e dell’imperatore Leopoldo I contro i turchi continuò, restava da riconquistare Belgrado, ancora in mano al sultano. L’11 settembre di tre secoli fa era stata vinta a Zenta una battaglia molto importante ma non definitiva perchè una parte dell’esercito turco era riuscito a mettersi in salvo. Il grande “scontro di civiltà” era destinato a non tramontare.

Eugenio emerge in tutto il suo fulgore nei palazzi e nei giardini viennesi, come il Belvedere, decorati con allegorie che celebrano le sue grandiose battaglie contro i turchi. Dopo l’11 settembre di Zenta la potenza della Mezzaluna decadde in Europa anche se i sultani del Bosforo rimasero una minaccia costante sia a est che a Occidente e l’esercito ottomano era ancora, per le sue dimensioni, la più grande armata d’Europa, un nemico eccezionale. Un dubbio tuttavia resta nei pensieri e nelle analisi degli storici a oltre tre secoli di distanza: la fama di Zenta e delle altre vittorie contro il feroce Turco erano davvero merito esclusivo di Eugenio e delle sue truppe imperiali o sono da imputare anche agli errori tattici dei turchi sul campo di battaglia e al logoramento della loro forza militare. Forse la verità sta nel mezzo ma ciò non toglie, come ha scritto Joseph von Hammer, il principale studioso dell’Impero ottomano, che “la battaglia di Zenta diede all’impero asburgico la vittoria definitiva e determinò irrevocabilmente il declino di quello ottomano”. Ma la guerra del Prinz sabaudo e dell’imperatore Leopoldo I contro i turchi continuò, restava da riconquistare Belgrado, ancora in mano al sultano. L’11 settembre di tre secoli fa era stata vinta a Zenta una battaglia molto importante ma non definitiva perchè una parte dell’esercito turco era riuscito a mettersi in salvo. Il grande “scontro di civiltà” era destinato a non tramontare.

Filippo Re

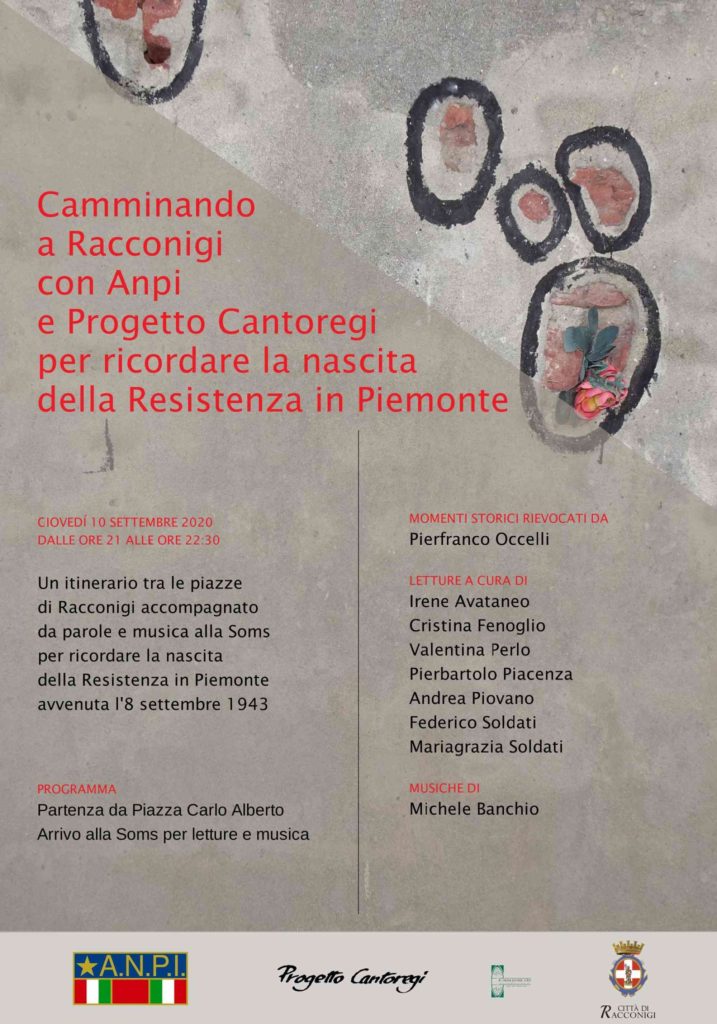

Un percorso non a caso in piazze e vie della città. E p

Un percorso non a caso in piazze e vie della città. E p

In primis fu un giorno in cui lo Stato italiano sembrò essersi sgretolato insieme all’Esercito lasciato allo sbando.Segnò la rottura con la Germania nazista, non la morte della Patria,come è stato sostenuto in modo errato, ma certamente la sua eclissi. Non fu un “tutti a casa“ come nel film di Alberto Sordi perché una parte dell’Esercito cercò di resistere e una parte di militari cercò di riprendere le armi nella guerra di liberazione.

In primis fu un giorno in cui lo Stato italiano sembrò essersi sgretolato insieme all’Esercito lasciato allo sbando.Segnò la rottura con la Germania nazista, non la morte della Patria,come è stato sostenuto in modo errato, ma certamente la sua eclissi. Non fu un “tutti a casa“ come nel film di Alberto Sordi perché una parte dell’Esercito cercò di resistere e una parte di militari cercò di riprendere le armi nella guerra di liberazione.

Articolo 10:

Articolo 10:  Nel trambusto un sacerdote alzò il calice verso l’ostia, e questa si inserì al suo interno, il calice venne portato in processione nella cattedrale di S. Giovanni. Ben undici persone confermarono l’accaduto, firmando un documento ufficiale andato ovviamente perduto. Sul luogo in cui accadde il miracolo venne dapprima eretta una colonna, poi un’intera chiesa, denominata Corpus Domini. Anche l’unica prova tangibile dell’avvenimento è andata distrutta, l’ostia, venerata per anni, fu consumata per ordine della Santa Sede, “per non obbligare Dio a fare un continuo miracolo, conservandola intatta”. Pare che l’avvenimento divino abbia ispirato molti uomini a dedicarsi a Dio e all’aiuto del prossimo; se sia stato per questo motivo o meno, è indubbio che nel XIX secolo il Piemonte abbia dato i natali a religiosi illustri e magnanimi, come Don Bosco, Cottolengo o Cafasso. Proprio a Torino si tenne, nel 1953, il Congresso Eucaristico Nazionale, in cui intervenne colui che in futuro sarebbe stato Papa Giovanni XXIII. Certo queste storie appartengono ad un tempo in cui nessuno avrebbe messo in discussione la veridicità di tali avvenimenti, quando fede e magia impregnavano la quotidianità e davano rapide ed esaustive risposte per quasi ogni cosa, e c’era una frase, un ritornello, un’esclamazione adatta a chiedere aiuti divini o per scongiurare il malocchio.

Nel trambusto un sacerdote alzò il calice verso l’ostia, e questa si inserì al suo interno, il calice venne portato in processione nella cattedrale di S. Giovanni. Ben undici persone confermarono l’accaduto, firmando un documento ufficiale andato ovviamente perduto. Sul luogo in cui accadde il miracolo venne dapprima eretta una colonna, poi un’intera chiesa, denominata Corpus Domini. Anche l’unica prova tangibile dell’avvenimento è andata distrutta, l’ostia, venerata per anni, fu consumata per ordine della Santa Sede, “per non obbligare Dio a fare un continuo miracolo, conservandola intatta”. Pare che l’avvenimento divino abbia ispirato molti uomini a dedicarsi a Dio e all’aiuto del prossimo; se sia stato per questo motivo o meno, è indubbio che nel XIX secolo il Piemonte abbia dato i natali a religiosi illustri e magnanimi, come Don Bosco, Cottolengo o Cafasso. Proprio a Torino si tenne, nel 1953, il Congresso Eucaristico Nazionale, in cui intervenne colui che in futuro sarebbe stato Papa Giovanni XXIII. Certo queste storie appartengono ad un tempo in cui nessuno avrebbe messo in discussione la veridicità di tali avvenimenti, quando fede e magia impregnavano la quotidianità e davano rapide ed esaustive risposte per quasi ogni cosa, e c’era una frase, un ritornello, un’esclamazione adatta a chiedere aiuti divini o per scongiurare il malocchio.