Giovedì 4 marzo, è stata inaugurata alle ore 11 in streaming sul sito www.juvarrallanazionale.it la mostra “ Filippo Juvarra regista di corti e capitali dalla Sicilia al Piemonte all’Europa “,

che rimarrà aperta fino al 31 maggio 2021 presso la Biblioteca Nazionale Univesitaria di Torino ( Piazza Carlo Alberto 3 – Sala Mostre Juvarra ).

La mostra è organizzata con il Patrocinio della Città di Torino. A cura di Maria Vittoria Cattaneo, Chiara Devoti, Elena Gianasso, Gustavo Mola di Nomaglio, Franca Porticelli, Costanza Roggero, Fabio Uliana.

La mostra aprirà al pubblico non appena il Piemonte tornerà in fasci gialla con apertura dal lunedì al venerdì ore 10-16 . Ingresso libero. Prenotazione prioritaria. Capienza sala 15 visitatori. Helen Alterio

(Foto di Beppe Sacchetto)

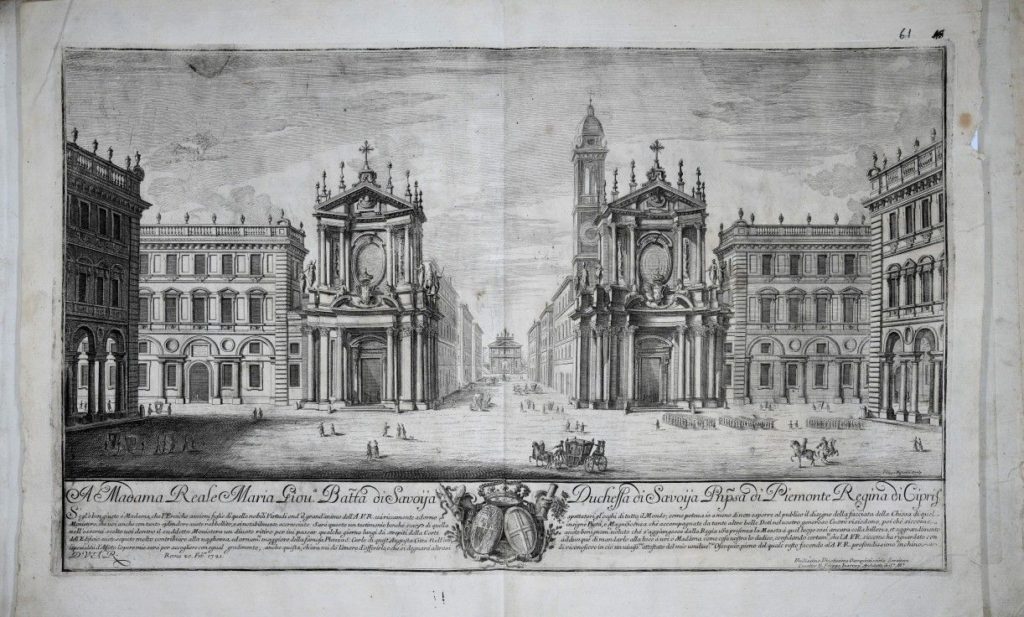

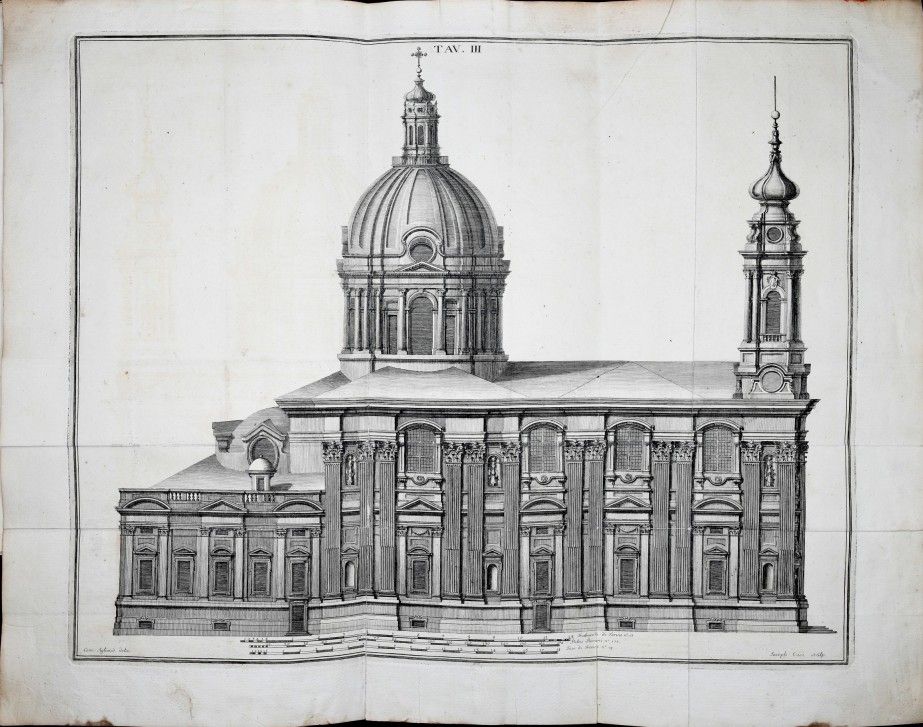

Torino, città nella quale Filippo Juvarra ebbe un ruolo di primo piano per quasi 20 anni e che conserva la più grande collezione al mondo di opere juvarriane presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino con il nome di “ Corpus juvarrianum “, dedica al grande architetto messinese la mostra “ Filippo Juvarra regista di corti e capitali dalla Sicilia al Piemonte all’Europa”.

Torino, città nella quale Filippo Juvarra ebbe un ruolo di primo piano per quasi 20 anni e che conserva la più grande collezione al mondo di opere juvarriane presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino con il nome di “ Corpus juvarrianum “, dedica al grande architetto messinese la mostra “ Filippo Juvarra regista di corti e capitali dalla Sicilia al Piemonte all’Europa”.

La mostra inaugura nella sala mostre Juvarra della Biblioteca giovedì 4 marzo alle ore 11 ( diretta streaming sul sito www.juvarrallanazionale.it ) e aprirà al pubblico venerdì 5 marzo e fino al 31 maggio ( ingresso libero dalle 10 alle 16, dal lunedì al venerdì) . L’esposizione è organizzata, oltre che dalla biblioteca Nazionale, dal Centro Studi Piemontesi, dall’Associazione Amici della Biblioteca Nazionale universitaria di Torino e dal Dipartimento Interateneo di Scienze di Politecnico e Università degli Studi di Torino , Progetto e Politiche del Territorio con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e Cassa di Risparmio di Torino e il patrocinio del Comune di Torino, Regione e Consiglio Regionale Piemonte.

La Biblioteca Nazionale Universitaria coglie l’occasione della mostra per celebrare la ricorrenza del suo trecentesimo anniversario , esponendo per la prima volta nella sua interezza il Corpus juvarrianum, che conserva tra le sue raccolte il più consistente fondo esistente di disegni del “Primo Architetto civile di S.M.”, come venne nominato da Vittorio Amedeo II. Tre sono i principali filoni nei quali si dipana il percorso espositivo, arricchito da un apparato multimediale che permette lo sfoglio di tutto il Corpus su monitor a parete : il primo dedicato agli studi di Juvarra e dei suoi collaboratori più specificatamente legati alle architetture, religiose e civili ; il secondo ripercorre l’attività di Juvarra scenografo, in particolare negli anni romani, tra il 1709 e il 1714, mentre la terza sessione si incentra sul legame storico – politico tra Sicilia, Piemonte ed Europa.

Alla mostra si accompagna una corposa pubblicazione , che include per la prima volta l’inventario aggiornato dell’intero corpus juvarrianum, oltre a una serie di saggi importanti per l’inquadramento storico, artistico e culturale della produzione juvarriana .L’inaugurazione della mostra è anche occasione per tre eventi simbolici . Il primo è l’emissione di un Annullo Postale Speciale dedicato a Filippo Juvarra. Il secondo è l’intitolazione a Filippo Juvarra della sala mostre, che si affianca all’Auditorium Vivaldi.Il terzo è la possibilità di visitare, a fianco della mostra, l’antico laboratorio di restauro del libro della Biblioteca Nazionale, il primo in Italia in una biblioteca pubblica statale, allestito a seguito dell’incendio del 1904.

Per prenotazioni:

Per prenotazioni:

– www.juvarrallanazionale.it- info@juvarrallanazionale.it o11 8101125

Biblioteca Nazionale Universitaria: bu-to@beniculturali.it www.bnto.librari.beniculturali 011 8101113

Helen Alterio

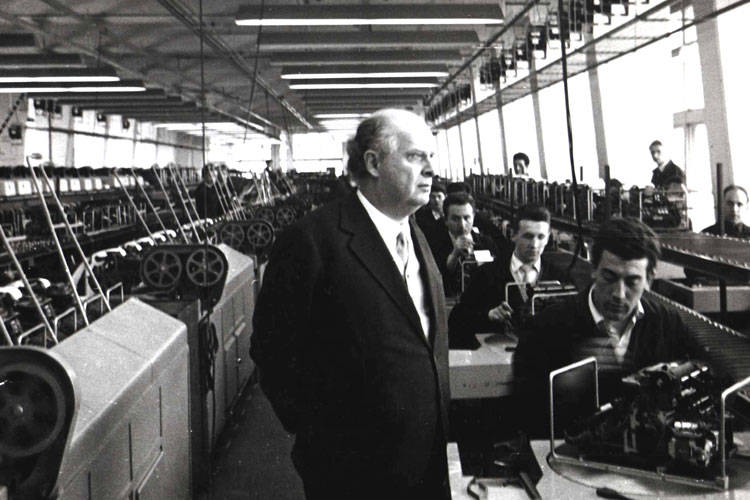

La sua scomparsa lasciò orfana della sua guida un’azienda presente su tutti i maggiori mercati internazionali, con oltre 35mila dipendenti, di cui oltre la metà all’estero, e un progetto culturale, sociale e politico di grandissima complessità, dove fabbrica e territorio – in particolare Ivrea e il canevese – erano “indissolubilmente integrati in un disegno comunitario armonico”.

La sua scomparsa lasciò orfana della sua guida un’azienda presente su tutti i maggiori mercati internazionali, con oltre 35mila dipendenti, di cui oltre la metà all’estero, e un progetto culturale, sociale e politico di grandissima complessità, dove fabbrica e territorio – in particolare Ivrea e il canevese – erano “indissolubilmente integrati in un disegno comunitario armonico”.  ancor oggi attualissime e testimoniano la sua capacità visionaria. Adriano Olivetti fu capace di portare l’ azienda di famiglia a competere alla pari con i giganti del mercato mondiale della sua epoca, trasformando la città “dalle rosse torri” nella capitale dell’informatica, riconosciuta recentemente dall’Unesco nella sua lista del patrimonio mondiale come “Ivrea, città industriale del XX secolo”. Un sogno industriale, quello di Adriano Olivetti, che logicamente mirava al successo e al profitto ma proponeva anche un progetto sociale che implicava una relazione del tutto nuova e compartecipativa tra imprenditore e operai, oltre a un rapporto qualitativamente alto tra quella che era stata la “fabbrica in mattoni rossi” e la città, capoluogo del Canavese. Gran parte della storia intellettuale e sociale dell’esperienza olivettiana che trasformò Ivrea nella “Atene degli anni ‘50” è raccolta nei libri pubblicati dalle Edizioni di Comunità, la casa editrice fondata nel 1946 da Adriano Olivetti.

ancor oggi attualissime e testimoniano la sua capacità visionaria. Adriano Olivetti fu capace di portare l’ azienda di famiglia a competere alla pari con i giganti del mercato mondiale della sua epoca, trasformando la città “dalle rosse torri” nella capitale dell’informatica, riconosciuta recentemente dall’Unesco nella sua lista del patrimonio mondiale come “Ivrea, città industriale del XX secolo”. Un sogno industriale, quello di Adriano Olivetti, che logicamente mirava al successo e al profitto ma proponeva anche un progetto sociale che implicava una relazione del tutto nuova e compartecipativa tra imprenditore e operai, oltre a un rapporto qualitativamente alto tra quella che era stata la “fabbrica in mattoni rossi” e la città, capoluogo del Canavese. Gran parte della storia intellettuale e sociale dell’esperienza olivettiana che trasformò Ivrea nella “Atene degli anni ‘50” è raccolta nei libri pubblicati dalle Edizioni di Comunità, la casa editrice fondata nel 1946 da Adriano Olivetti.

Il prof. Quaglieni ha conosciuto personalmente l’avvocato Agnelli e parlerà dei suoi rapporti con Mario Soldati. Dichiara Quaglieni “Voglio far rivivere un grande protagonista dell’Italia del secolo

Il prof. Quaglieni ha conosciuto personalmente l’avvocato Agnelli e parlerà dei suoi rapporti con Mario Soldati. Dichiara Quaglieni “Voglio far rivivere un grande protagonista dell’Italia del secolo

Il vento della contestazione era entrato a pieno titolo nelle stanze della chiesa e degli oratori. Soprattutto giovani che , oltre che pregare intervenivano nel sociale. Erano anni in cui Giorgio Gaber cantava : libertà è stare sopra un albero , la libertà è partecipazione. In questa suddivisione, qualcuno ne fece le spese, diciamo così, di identità. Come via Bra o via Cuneo, immortalata da Gipo Farassino. Lui che da quelle parti di Barriera ci è nato. Anche mia madre è nata in via Cuneo. Case di ringhiera. Era una sartina . Classe ’29 e finita la quinta elementare a lavorare. Gruppo Tessile Biellese poi diventato Marus e poi diventato Facis. Il padre era morto nei primi tre mesi in guerra, pleurite fulminante. La nonna abitava ancora da quelle parti. Maria Borletti (mia madre), per lei non aver potuto studiare fu un dramma. Con le 150 ore, studio e lavoro prese la licenza media. Leggeva, leggeva tanto. Magari in modo caotico, ma leggeva. Era orgogliosa d’ aver fatto la scuola di partito a Fagetto Lairo. Una villa del Partito, sul lago di Como, adibita a scuola. Mensa, sala riunioni e piccole stanze dove si studiava. I dirigenti nazionali insegnavano. C’era anche una piccola stamperia per le dispense. Poi esame con relativi voti. Suo zio Pietro Moschelli , scappato dall’ Italia e dal fascismo, fu rifugiato politico a Mosca. Maresciallo dell’Armata Rossa e direttore di fabbrica. Si portò dietro la famiglia. Moglie e due figli. L’ uomo si laureò in ingegneria e la donna in medicina. In Italia non poterono esercitare perché la laurea presa in Urss non era riconosciuta. Soprattutto con la cugina mi facevano raccontare la sua esperienza scolastica. Mamma mia quanto studiavano. La cosa, però, che la terrorizzava maggiormente erano gli esami per potersi iscrivere alla Gioventù Comunista Russa. In particolare le modalità d’ accesso. L’ estrema selezione. Ora, può sembrare, al limite dell’assurdo. Allora no. Era pura e semplice promozione sociale. Partivano dalle case di ringhiera, con i servizi in comune e poi si laureavano. Confesso, anche per il sottoscritto mi sembrava decisamente esagerato. Ora , vicerversa , l’ ignoranza imperante è, decisamente eccessiva. La nonna materna arrivava da Linguaglossa in Provincia di Catania. Ai piedi dell’Etna. Metà strada tra Catania e Bronte, famosa per i pistacchi e il massacro del garibaldino Nino Bixio. A 20 anni sono andato alla ricerca di antenati. Al cimitero, tra vecchie lapidi. Terra nera e porosa del vulcano. Classiche case basse fatte, ancora di tufo Anche lì c’era qualcosa delle case di ringhiera di Barriera. Una Barriera che non si sarebbe sviluppata così se non ci fossero stati gli emigranti dal Sud. Molti arrivavano, come prima tappa a Porta Palazzo. Si sa, prima il capofamiglia. Dopo le famiglie. Sicuramente grandi lacerazioni, sradicamenti, ma anche grandi speranze. Forti identità paesane. Lucani con lucani, calabresi con calabresi, siciliani con siciliani. I pugliesi ” invasero ” piazza Foroni. Cambiò persino la toponomastica. Divenne piazza Cerignola. Ancora oggi si possono comprare i più buoni taralli di Torino. Il più delle volte le comunità si facevano associazioni. Riferimento culturale e politico. Queste associazioni sono entrate a pieno titolo nelle dinamiche, sociali e politiche della città. Un esempio per tutti e l’associazione lucana Carlo Levi, fondata ed attualmente diretta dalla Famiglia Cerabona. Prospero Cerabona , consigliere comunale Pci negli anni 80 sbattè la porta in polemica con Diego Novelli. Lucano , emigrato dalla Lucania. Orgoglioso delle sue origini contadine. Dalle parti di via Ternengo c’ è una delle più belle biblioteche.

Il vento della contestazione era entrato a pieno titolo nelle stanze della chiesa e degli oratori. Soprattutto giovani che , oltre che pregare intervenivano nel sociale. Erano anni in cui Giorgio Gaber cantava : libertà è stare sopra un albero , la libertà è partecipazione. In questa suddivisione, qualcuno ne fece le spese, diciamo così, di identità. Come via Bra o via Cuneo, immortalata da Gipo Farassino. Lui che da quelle parti di Barriera ci è nato. Anche mia madre è nata in via Cuneo. Case di ringhiera. Era una sartina . Classe ’29 e finita la quinta elementare a lavorare. Gruppo Tessile Biellese poi diventato Marus e poi diventato Facis. Il padre era morto nei primi tre mesi in guerra, pleurite fulminante. La nonna abitava ancora da quelle parti. Maria Borletti (mia madre), per lei non aver potuto studiare fu un dramma. Con le 150 ore, studio e lavoro prese la licenza media. Leggeva, leggeva tanto. Magari in modo caotico, ma leggeva. Era orgogliosa d’ aver fatto la scuola di partito a Fagetto Lairo. Una villa del Partito, sul lago di Como, adibita a scuola. Mensa, sala riunioni e piccole stanze dove si studiava. I dirigenti nazionali insegnavano. C’era anche una piccola stamperia per le dispense. Poi esame con relativi voti. Suo zio Pietro Moschelli , scappato dall’ Italia e dal fascismo, fu rifugiato politico a Mosca. Maresciallo dell’Armata Rossa e direttore di fabbrica. Si portò dietro la famiglia. Moglie e due figli. L’ uomo si laureò in ingegneria e la donna in medicina. In Italia non poterono esercitare perché la laurea presa in Urss non era riconosciuta. Soprattutto con la cugina mi facevano raccontare la sua esperienza scolastica. Mamma mia quanto studiavano. La cosa, però, che la terrorizzava maggiormente erano gli esami per potersi iscrivere alla Gioventù Comunista Russa. In particolare le modalità d’ accesso. L’ estrema selezione. Ora, può sembrare, al limite dell’assurdo. Allora no. Era pura e semplice promozione sociale. Partivano dalle case di ringhiera, con i servizi in comune e poi si laureavano. Confesso, anche per il sottoscritto mi sembrava decisamente esagerato. Ora , vicerversa , l’ ignoranza imperante è, decisamente eccessiva. La nonna materna arrivava da Linguaglossa in Provincia di Catania. Ai piedi dell’Etna. Metà strada tra Catania e Bronte, famosa per i pistacchi e il massacro del garibaldino Nino Bixio. A 20 anni sono andato alla ricerca di antenati. Al cimitero, tra vecchie lapidi. Terra nera e porosa del vulcano. Classiche case basse fatte, ancora di tufo Anche lì c’era qualcosa delle case di ringhiera di Barriera. Una Barriera che non si sarebbe sviluppata così se non ci fossero stati gli emigranti dal Sud. Molti arrivavano, come prima tappa a Porta Palazzo. Si sa, prima il capofamiglia. Dopo le famiglie. Sicuramente grandi lacerazioni, sradicamenti, ma anche grandi speranze. Forti identità paesane. Lucani con lucani, calabresi con calabresi, siciliani con siciliani. I pugliesi ” invasero ” piazza Foroni. Cambiò persino la toponomastica. Divenne piazza Cerignola. Ancora oggi si possono comprare i più buoni taralli di Torino. Il più delle volte le comunità si facevano associazioni. Riferimento culturale e politico. Queste associazioni sono entrate a pieno titolo nelle dinamiche, sociali e politiche della città. Un esempio per tutti e l’associazione lucana Carlo Levi, fondata ed attualmente diretta dalla Famiglia Cerabona. Prospero Cerabona , consigliere comunale Pci negli anni 80 sbattè la porta in polemica con Diego Novelli. Lucano , emigrato dalla Lucania. Orgoglioso delle sue origini contadine. Dalle parti di via Ternengo c’ è una delle più belle biblioteche.