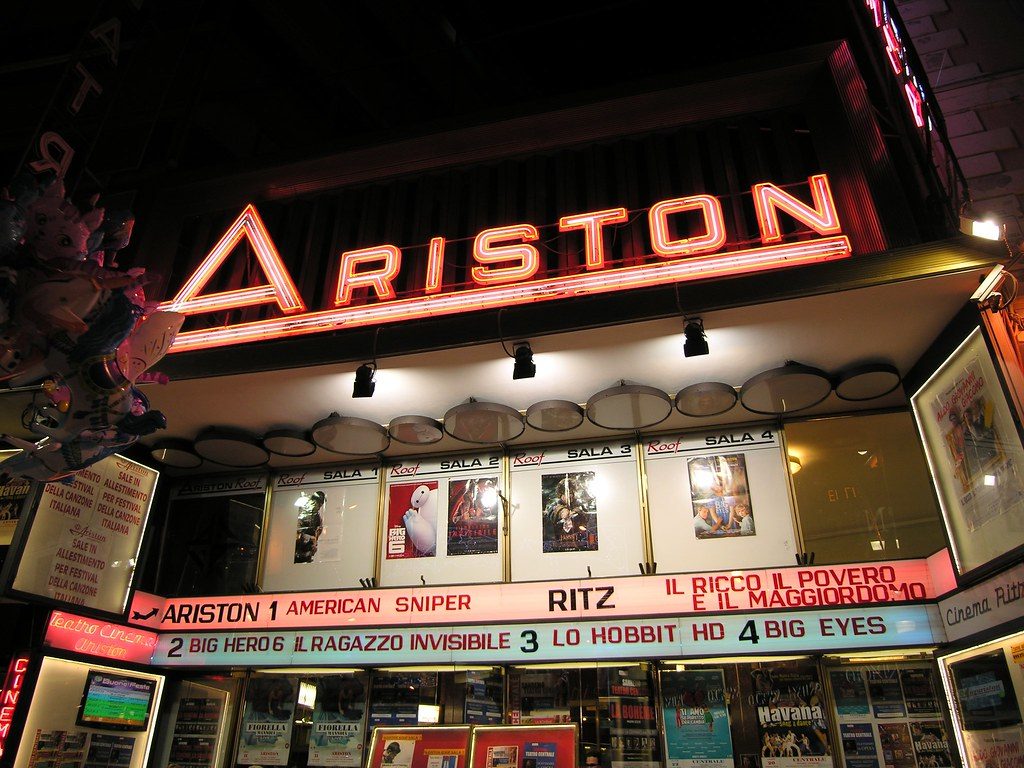

Da qualche settimana si fa un gran parlare del prossimo Festival di San Remo come se fosse un evento storico, originale, unico; invece no, si tratta di un patetico falso, una “patacca” che ha copiato altri, più nobili, Festival organizzati molto, molto prima.

Eccovene un elenco per capire quanto San Remo abbia usurpato la gloria altrui…

Festival di SanTremo

Si svolge da oltre 1.000 anni alle Isole Tremiti. Partecipano tutti gli anziani che non hanno più il controllo degli arti e li muovono vistosamente a causa del Parkinson. I primi tre classificati sono premiati con preziose tremoliti (1), il vincitore riceve una corona fatta con tremolina (2).

Festival di SanCremo

Vanta 8 secoli di storia, si svolge a Cremona. I partecipanti sono tutti indiani, cantano su enormi pire cui viene dato fuoco. Vince chi riesce ad uscirne vivo, ed ha il diritto di esibirsi cantando l’aria “Di quella pira l’orrendo foco…”

Festival di SanRamo

Data fin dai primi anni del 1300. Si svolge in fitte foreste della Ramonia (una regione boscosa della Romania) ed il vincitore ha diritto a passare un anno di vacanze sul Lago di Como, sul “ramo che volge a mezzogiorno”.

Festival di SanMemo

Ideato da Pico della Mirandola (la memoria più prestigiosa della storia) consiste nel fare moltiplicazioni e divisioni mostruose con numeri di almeno 150 cifre l’uno; il risultato va cantato su musiche suonate da clavicembali e liuti.

Festival di SanNemo

Al festival (che si svolge fin dal lontano 1400 sul Lago di Nemi), partecipano solo cantanti stranieri. Il motto della manifestazione è infatti “Nemo propheta in patria”.Vince chi riesce a non far capire in che lingua sta cantando. Il vincitore viene cinto con una corona di nemorale (3) e riceve una boccia piena d’acqua in cui nuota il pesciolino Nemo…

Festival di SanReno

E’ il fiore all’occhiello dei tedeschi, che lo hanno istituito intorno al 1500, sulle rive del Reno, ovviamente. L’idea era venuta ad un certo Ludwig Renis, antenato del più famoso Toni Renis italiano. Il vincitore viene incoronato con un serto di renaiola (4)

Festival di SanRimo

Manifestazione che si svolge, a partire dal 1615 (era il due maggio, per l’esattezza) (5). Partecipano solo poeti che sanno fare rime baciate: la cosa un po’ schifosa è che devono baciarsi fra loro recitando le loro litanie. Il vincitore è cinto con una corona di rosma rimo (6).

E qualcuno di voi h ancora il coraggio di considerare San Remo l’antesignano dei Festival?

Ma dai….

NOTE DI CULTURA AL TESTO

NOTA FINALE: se volete avere altre notizie su stupidate simili, leggetevi LA MORMORA SUSSURRA, L’ORNITORINCO…GLIONISCE; chiedetelo a demarketing2008@libero.it, oppure telefonate al 3356912075.

Gianluigi De Marchi

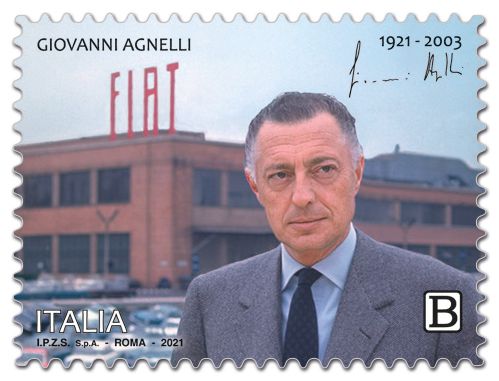

Vent’anni ci separano dalla morte di Giovanni Agnelli e difficilmente dimenticherò il clima straordinario che si creò nel

Vent’anni ci separano dalla morte di Giovanni Agnelli e difficilmente dimenticherò il clima straordinario che si creò nel

La mostra inaugura il 2023 della “Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile” di Chieri (Torino) e rappresenta una ghiotta occasione per ammirare, negli spazi della “Porta del Tessile” (via Santa Chiara 10/A), immagini fotografiche e film d’autore del fiorentino Rossano B. Maniscalchi, pluripremiato fotografo e film maker di fama internazionale, senatore accademico onorario della “Medici International Academy” di Firenze e autore di celeberrimi “ritratti” scattati, fra gli altri, ai più importanti “Premi Nobel” internazionali, da Rita Levi Montalcini a Dario Fo, da Rigoberta Menchù al 14° Dalai Lama. In rassegna, fino a sabato 28 gennaio, ad accogliere i visitatori sono diversi filmati proiettati in loop che fanno da contrappunto a 15 scatti fotografici di Maniscalchi generosamente prestati alla “Fondazione” dalla storica azienda tessile chierese “Angelo Vasino S.p.a.” e realizzati nella stessa azienda di corso Torino 62, con l’eccezionale bravura dell’artista che sa, attraverso la concreta ricezione delle cose, leggere le infinite possibilità di trasformarle in sogni, in memorie, in mondi “altri” in cui lasciarsi guidare senza richiesta alcuna di suggerimenti e appigli esterni. Liberi nella più totale fascinosa e provocatoria immaginazione. “Attraverso l’obiettivo– si legge in una nota stampa – una ‘allure’ particolare si sprigiona dalle rocche colorate che alimentano un orditoio, fili che avvolgono un subbio o scorrono fra i licci di telai oggidiani, dove mani giovani e meno giovani di operatori esperti infondono nuova linfa vitale a un’arte antica, ma nel presente”. In mostra anche telai, orditoi di ultima generazione, immortalati nello stabilimento chierese, fondato nel 1955 da Angelo Vasino con il cognato (“Vasino & Ciaudano”) e oggi guidato dai figli Giuseppe e Renato Vasino, ormai affiancati dalla terza generazione di famiglia, con Giovanni, Valentina e Stefano. Che continueranno a far loro le parole dello scrittore (e politico) di Prato, Edoardo Nesi, fino al 2004 ai vertici dell’azienda tessile di famiglia: “Il rumore di una tessitura ti fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre mentre nevica. Il rumore di una tessitura è continuo e inumano, fatto di mille suoni

La mostra inaugura il 2023 della “Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile” di Chieri (Torino) e rappresenta una ghiotta occasione per ammirare, negli spazi della “Porta del Tessile” (via Santa Chiara 10/A), immagini fotografiche e film d’autore del fiorentino Rossano B. Maniscalchi, pluripremiato fotografo e film maker di fama internazionale, senatore accademico onorario della “Medici International Academy” di Firenze e autore di celeberrimi “ritratti” scattati, fra gli altri, ai più importanti “Premi Nobel” internazionali, da Rita Levi Montalcini a Dario Fo, da Rigoberta Menchù al 14° Dalai Lama. In rassegna, fino a sabato 28 gennaio, ad accogliere i visitatori sono diversi filmati proiettati in loop che fanno da contrappunto a 15 scatti fotografici di Maniscalchi generosamente prestati alla “Fondazione” dalla storica azienda tessile chierese “Angelo Vasino S.p.a.” e realizzati nella stessa azienda di corso Torino 62, con l’eccezionale bravura dell’artista che sa, attraverso la concreta ricezione delle cose, leggere le infinite possibilità di trasformarle in sogni, in memorie, in mondi “altri” in cui lasciarsi guidare senza richiesta alcuna di suggerimenti e appigli esterni. Liberi nella più totale fascinosa e provocatoria immaginazione. “Attraverso l’obiettivo– si legge in una nota stampa – una ‘allure’ particolare si sprigiona dalle rocche colorate che alimentano un orditoio, fili che avvolgono un subbio o scorrono fra i licci di telai oggidiani, dove mani giovani e meno giovani di operatori esperti infondono nuova linfa vitale a un’arte antica, ma nel presente”. In mostra anche telai, orditoi di ultima generazione, immortalati nello stabilimento chierese, fondato nel 1955 da Angelo Vasino con il cognato (“Vasino & Ciaudano”) e oggi guidato dai figli Giuseppe e Renato Vasino, ormai affiancati dalla terza generazione di famiglia, con Giovanni, Valentina e Stefano. Che continueranno a far loro le parole dello scrittore (e politico) di Prato, Edoardo Nesi, fino al 2004 ai vertici dell’azienda tessile di famiglia: “Il rumore di una tessitura ti fa socchiudere gli occhi e sorridere, come quando si corre mentre nevica. Il rumore di una tessitura è continuo e inumano, fatto di mille suoni  metallici sovrapposti, eppure a volte sembra una risata”. Parole in cui c’è tutta la filosofia (azienda non solo business) della “Vasino S.p.a.”. Insieme a quella particolare angolatura poetica, fuori dal tempo e dal mondo, degli scatti grandiosi di Rossano B. Maniscalchi, cui la Città di Chieri, “culla del tessile” dal Medioevo, ha conferito – in occasione della mostra e in memoria proprio di Angelo Vasino – il Premio “Navetta Arcobaleno”, riservato ad artisti distintisi nel coniugare linguaggi multimediali con le arti tessili. “Con questo evento di inizio anno, all’insegna dell’eccellenza – commenta Melanie Zefferino, presidente della ‘Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile’ – la ‘Fondazione’ rinsalda il legame con i propri Soci Fondatori e la comunità del territorio di riferimento facendo luce, attraverso l’arte, sulla produzione tessile contemporanea in una delle sue migliori declinazioni”.

metallici sovrapposti, eppure a volte sembra una risata”. Parole in cui c’è tutta la filosofia (azienda non solo business) della “Vasino S.p.a.”. Insieme a quella particolare angolatura poetica, fuori dal tempo e dal mondo, degli scatti grandiosi di Rossano B. Maniscalchi, cui la Città di Chieri, “culla del tessile” dal Medioevo, ha conferito – in occasione della mostra e in memoria proprio di Angelo Vasino – il Premio “Navetta Arcobaleno”, riservato ad artisti distintisi nel coniugare linguaggi multimediali con le arti tessili. “Con questo evento di inizio anno, all’insegna dell’eccellenza – commenta Melanie Zefferino, presidente della ‘Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile’ – la ‘Fondazione’ rinsalda il legame con i propri Soci Fondatori e la comunità del territorio di riferimento facendo luce, attraverso l’arte, sulla produzione tessile contemporanea in una delle sue migliori declinazioni”.

Chi sono i vincitori

Chi sono i vincitori