All’OPEN FACTORY Gabriele Merlo presenta

il libro “SALVA una VITA il mondo, l’ animalismo e i suoi segreti“

Sabato 7 ottobre dalle ore 18.30 presso

l’OPEN FACTORY

via Del Castello n.15Nichelino

Gabriele Merlo, Coordinatore Nazionale Guardie Zoofile e Direttore Corsi Formativi Leidaa con oltre 30 anni di esperienza in Italia e all’estero, presenta SALVA una VITA, un libro sull’animalismo.

“Un testo per Salvare, Difendere e Proteggere gli animali!” , commenta l’autore.

Organizzazione LeidaaTorino, incontro aperto al pubblico.

Presidente Massimiliano Laiti

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA A partire da quando nasce, a fine Ottocento, in una nobilissima famiglia russa; ultima figlia di Sua eccellenza Zakrevskij proprietario terriero (di foreste, villaggi, distillerie e raffinerie di salnitro) e padrone di 2000 anime. La madre è una baronessa, detta “la vipera”, donna fredda e dal carattere impossibile.

A partire da quando nasce, a fine Ottocento, in una nobilissima famiglia russa; ultima figlia di Sua eccellenza Zakrevskij proprietario terriero (di foreste, villaggi, distillerie e raffinerie di salnitro) e padrone di 2000 anime. La madre è una baronessa, detta “la vipera”, donna fredda e dal carattere impossibile. In questo romanzo la scrittrice, giornalista e femminista inglese, morta nel 1992, imbastisce una storia di violenza e soprusi con al centro la protagonista Melanie.

In questo romanzo la scrittrice, giornalista e femminista inglese, morta nel 1992, imbastisce una storia di violenza e soprusi con al centro la protagonista Melanie. In questo romanzo del poliedrico e famoso scrittore americano è centrale il tema del razzismo, narrato dalla genialità di Everett e dunque tra il pulp, il fantasy e il thriller.

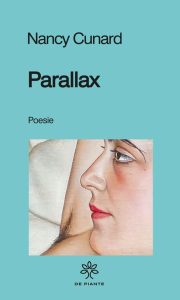

In questo romanzo del poliedrico e famoso scrittore americano è centrale il tema del razzismo, narrato dalla genialità di Everett e dunque tra il pulp, il fantasy e il thriller. Questa è la raccolta di poesie di Nancy Cunard: miliardaria, bellissima, poetessa, scrittrice, editrice ed attivista che incrociò le traiettorie di grandi personaggi del Novecento. Una vita intensa, scivolata verso un epilogo tristissimo con la brillante mente che si sfalda. Delirante, alcolizzata e scheletrica finì per aggirarsi sempre più sperduta per le vie parigine; invecchiata e distrutta precocemente, muore a 69 anni, in totale solitudine il 17 marzo 1965 all’Hospital Cochin.

Questa è la raccolta di poesie di Nancy Cunard: miliardaria, bellissima, poetessa, scrittrice, editrice ed attivista che incrociò le traiettorie di grandi personaggi del Novecento. Una vita intensa, scivolata verso un epilogo tristissimo con la brillante mente che si sfalda. Delirante, alcolizzata e scheletrica finì per aggirarsi sempre più sperduta per le vie parigine; invecchiata e distrutta precocemente, muore a 69 anni, in totale solitudine il 17 marzo 1965 all’Hospital Cochin.

Se già nella sua prima fatica letteraria

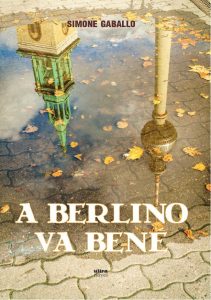

Se già nella sua prima fatica letteraria  Simone Gaballo, nato a Roma alla fine del 1974, è da sempre appassionato di parole. Dopo un esordio come speaker radiofonico, declina la sua passione per la comunicazione in ogni modo possibile: giornalista pubblicista, social media specialist, copywriter, blogger di prima generazione tra i più noti in Italia, docente di social media marketing. Nel 2011 pubblica il racconto breve “Miracolo al supermarket” per il progetto di bookcrossing Passaggi. Nel 2018 esce in libreria il romanzo d’esordio “A Berlino va bene” (Ultra Novel) che narra le vicende di Andrea Straniero, detective per caso che indaga con l’aiuto di tre insoliti “Watson”: social network, musica e birra. Nel 2020 il racconto “Carlo Briaschi” viene selezionato dalla giuria di qualità del Comune di Certaldo e del Touring Club Italiano per far parte dell’antologia “Racconti Isolati – Un Decameron al tempo del Covid” (Federighi) uscita a novembre 2021. A fine 2022 esce il suo secondo romanzo “Altre forme di vita” (Bookabook). Il protagonista è ancora una volta lo stralunato social media manager Andrea Straniero. Curioso per natura, appassionato di thriller, horror e colpi di scena, vorrebbe vivere tra Berlino e la costa atlantica francese ma per ora si accontenta di Roma. Nei suoi romanzi sempre permeati da una sottile ironia, mescola le passioni di una vita: social media, geografia, botanica, musica e citazioni pop. Nel contempo, gli occhi sono sempre bene aperti sulla stretta attualità sociopolitica. I suoi lettori gli riconoscono due principali pregi: la scrittura fotografica, quasi come fosse la scena di un film, e lo stile estremamente rapido, tra dialoghi fulminanti e descrizioni poco convenzionali. I suoi romanzi sono accompagnati da playlist musicali eclettiche e ricercate perché, dichiara: “Senza la musica non riesco a scrivere”. Ama definirsi un lettore pigro che scrive per lettori altrettanto pigri, ma la scelta stilistica di realizzare capitoli brevi che lasciano col fiato sospeso ha conquistato anche i palati letterari più esigenti.

Simone Gaballo, nato a Roma alla fine del 1974, è da sempre appassionato di parole. Dopo un esordio come speaker radiofonico, declina la sua passione per la comunicazione in ogni modo possibile: giornalista pubblicista, social media specialist, copywriter, blogger di prima generazione tra i più noti in Italia, docente di social media marketing. Nel 2011 pubblica il racconto breve “Miracolo al supermarket” per il progetto di bookcrossing Passaggi. Nel 2018 esce in libreria il romanzo d’esordio “A Berlino va bene” (Ultra Novel) che narra le vicende di Andrea Straniero, detective per caso che indaga con l’aiuto di tre insoliti “Watson”: social network, musica e birra. Nel 2020 il racconto “Carlo Briaschi” viene selezionato dalla giuria di qualità del Comune di Certaldo e del Touring Club Italiano per far parte dell’antologia “Racconti Isolati – Un Decameron al tempo del Covid” (Federighi) uscita a novembre 2021. A fine 2022 esce il suo secondo romanzo “Altre forme di vita” (Bookabook). Il protagonista è ancora una volta lo stralunato social media manager Andrea Straniero. Curioso per natura, appassionato di thriller, horror e colpi di scena, vorrebbe vivere tra Berlino e la costa atlantica francese ma per ora si accontenta di Roma. Nei suoi romanzi sempre permeati da una sottile ironia, mescola le passioni di una vita: social media, geografia, botanica, musica e citazioni pop. Nel contempo, gli occhi sono sempre bene aperti sulla stretta attualità sociopolitica. I suoi lettori gli riconoscono due principali pregi: la scrittura fotografica, quasi come fosse la scena di un film, e lo stile estremamente rapido, tra dialoghi fulminanti e descrizioni poco convenzionali. I suoi romanzi sono accompagnati da playlist musicali eclettiche e ricercate perché, dichiara: “Senza la musica non riesco a scrivere”. Ama definirsi un lettore pigro che scrive per lettori altrettanto pigri, ma la scelta stilistica di realizzare capitoli brevi che lasciano col fiato sospeso ha conquistato anche i palati letterari più esigenti.

Le cose cambieranno ancora quando il padre fa una figlia con l’amante, ed Emily si ritrova a fare i conti con la disperazione materna che aumenta a dismisura. In seguito il genitore si trasferirà a Praga inanellando relazioni con altre donne, mentre gli anni scorrono con Emily palleggiata da un genitore all’altro.

Le cose cambieranno ancora quando il padre fa una figlia con l’amante, ed Emily si ritrova a fare i conti con la disperazione materna che aumenta a dismisura. In seguito il genitore si trasferirà a Praga inanellando relazioni con altre donne, mentre gli anni scorrono con Emily palleggiata da un genitore all’altro. Impossibile riassumere o rendere anche solo lontanamente il fascino intrigante di questo romanzo che viaggia tra corpi smembrati dai macabri squadroni della morte, fantasmi sospesi che assistono ai ritrovamenti delle loro spoglie mortali massacrate e gettate in acqua dentro sacchi della spazzatura. Sono continue, ironiche e divertenti, le incursioni tra questo e l’altro mondo. Personaggi e anime bizzarri, avventure spassose e tragicomiche, delitti e depezzamenti di corpi a iosa.

Impossibile riassumere o rendere anche solo lontanamente il fascino intrigante di questo romanzo che viaggia tra corpi smembrati dai macabri squadroni della morte, fantasmi sospesi che assistono ai ritrovamenti delle loro spoglie mortali massacrate e gettate in acqua dentro sacchi della spazzatura. Sono continue, ironiche e divertenti, le incursioni tra questo e l’altro mondo. Personaggi e anime bizzarri, avventure spassose e tragicomiche, delitti e depezzamenti di corpi a iosa. Ci si riconosce a pelle con i pensieri di Giulia Alberico, per anni insegnate di lettere a Roma. La professoressa che tutti avremmo voluto avere, e che sicuramente deve aver contagiato schiere di studenti con il meraviglioso e salvifico virus della lettura.

Ci si riconosce a pelle con i pensieri di Giulia Alberico, per anni insegnate di lettere a Roma. La professoressa che tutti avremmo voluto avere, e che sicuramente deve aver contagiato schiere di studenti con il meraviglioso e salvifico virus della lettura. Risultato, un libro snello e scorrevole che ripercorre le tappe salienti della vita di King, nato a Portland il 21 settembre 1947; in quell’affascinante Maine dove ha ambientato molte delle storie che gli hanno dato successo e fama.

Risultato, un libro snello e scorrevole che ripercorre le tappe salienti della vita di King, nato a Portland il 21 settembre 1947; in quell’affascinante Maine dove ha ambientato molte delle storie che gli hanno dato successo e fama.

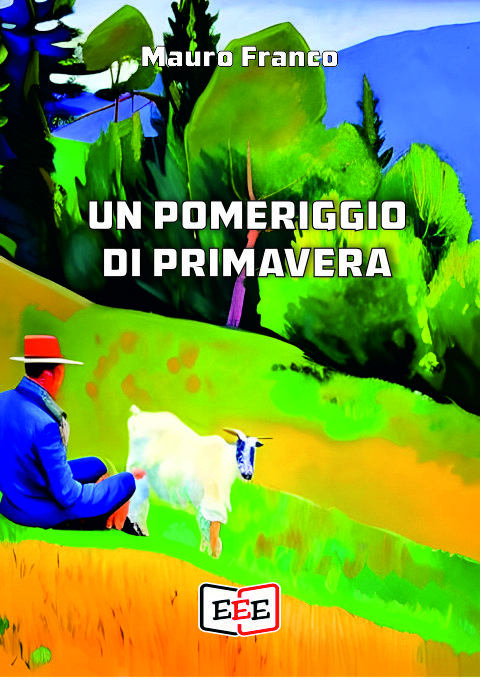

Sono sempre stato un grande appassionato di letteratura e di storia. Pertanto, ho cercato di unire queste mie passioni facendo sì che la mia fantasia partorisse dei racconti ambientati in alcuni periodi storici del Novecento. Quali la cosiddetta “Belle Epoque”, le guerre mondiali, il fascismo, il secondo dopoguerra, il boom economico. I protagonisti però sono delle persone assolutamente comuni che vivono questi episodi e, molte volte, animati da sentimenti genuini e sinceri li giudicano. I racconti sono ambienti in alcuni paesi della Valle di Susa, ma potrebbero svolgersi in qualsiasi località.

Sono sempre stato un grande appassionato di letteratura e di storia. Pertanto, ho cercato di unire queste mie passioni facendo sì che la mia fantasia partorisse dei racconti ambientati in alcuni periodi storici del Novecento. Quali la cosiddetta “Belle Epoque”, le guerre mondiali, il fascismo, il secondo dopoguerra, il boom economico. I protagonisti però sono delle persone assolutamente comuni che vivono questi episodi e, molte volte, animati da sentimenti genuini e sinceri li giudicano. I racconti sono ambienti in alcuni paesi della Valle di Susa, ma potrebbero svolgersi in qualsiasi località.