Informazione promozionale

Viviamo in una società che spesso si proclama a favore dell’uguaglianza di genere, ma che, nei fatti, continua a perpetuare disuguaglianze strutturali.

Il ruolo centrale delle donne viene celebrato nei discorsi pubblici e nelle dichiarazioni di intenti, ma spesso sminuito attraverso stereotipi, discriminazioni sottili e, soprattutto, la mancanza di opportunità concrete.

STEREOTIPI DA ABBATTERE

Gli stereotipi di genere sono tra gli ostacoli più difficili da abbattere. Fin da bambine, alle donne viene insegnato a conformarsi a ruoli prestabiliti, che le vedono spesso limitate a compiti di cura e supporto, anziché incoraggiate a perseguire ambizioni personali o professionali. Questi stereotipi, veicolati dai media e radicati nella cultura popolare, continuano a influenzare le aspettative sociali, impedendo alle donne di esprimere liberamente il loro potenziale. La rappresentazione femminile nei media, spesso iper-sessualizzata o ridotta a ruoli di supporto, perpetua l’idea che le donne siano accessorie al potere e alla leadership, piuttosto che protagoniste della propria vita.

Nonostante i progressi in termini di leggi e diritti formali, molte donne continuano a scontrarsi con il “soffitto di cristallo”, una barriera invisibile che ostacola la loro crescita professionale. Le posizioni di leadership, specialmente nei settori decisionali, sono ancora dominati dagli uomini, e anche quando le donne riescono a raggiungere livelli elevati, spesso devono affrontare ostacoli e pressioni maggiori rispetto ai colleghi uomini. L’idea che le donne non siano abbastanza “competitive” o che debbano necessariamente scegliere tra carriera e famiglia è ancora profondamente radicata. Questa convinzione, tuttavia, maschera la reale mancanza di un adeguato supporto strutturale che permetta di conciliare entrambi i ruoli.

Un altro elemento cruciale è la discriminazione salariale. Le donne continuano a guadagnare meno degli uomini a parità di mansione e competenze, un divario che si acuisce quando si considerano le donne di colore, appartenenti a minoranze etniche o provenienti da contesti svantaggiati. Questa ingiustizia economica riflette una visione che considera il lavoro femminile meno prezioso o meno meritevole di riconoscimento.

IL CAMBIAMENTO

È evidente che il cambiamento non può limitarsi a nuove leggi o regolamenti. Per quanto essenziali, le leggi da sole non sono sufficienti a trasformare una cultura intrinsecamente sessista. Quello di cui abbiamo bisogno è una vera e propria rivoluzione culturale, che metta in discussione i modelli tradizionali e promuova una nuova visione delle donne e del loro ruolo nella società. Questa rivoluzione passa attraverso l’educazione, che deve formare le nuove generazioni a rispettare l’uguaglianza di genere e a valorizzare le differenze come risorse.

Il cambiamento culturale richiede anche una revisione del linguaggio e delle narrazioni sociali. Il linguaggio è uno strumento potente che modella la nostra percezione della realtà: parole e immagini creano realtà. È per questo che è necessario un linguaggio inclusivo e rispettoso, che non riduca le donne a oggetti o accessori, ma le rappresenti come agenti attivi di cambiamento. Bisogna porre fine alla diffusione di modelli tossici di mascolinità e femminilità, che alimentano la disparità di potere e di trattamento.

E poi c’è il tema drammatico della violenza di genere, che rappresenta una delle forme più brutali e manifeste di disuguaglianza. Il femminicidio e la violenza contro le donne non sono episodi isolati, ma il sintomo estremo di una società che ancora non ha superato la mentalità patriarcale. Questo fenomeno è sostenuto da una cultura del possesso, dove la donna viene vista come proprietà, e da un sistema giudiziario e sociale che non sempre riconosce o protegge adeguatamente le vittime.

ELIMINARE LE DISUGUAGLIANZE

Per eliminare queste disuguaglianze, le donne non devono solo essere al centro del discorso, ma devono avere lo spazio per esprimere pienamente il loro potenziale, senza limitazioni. Significa garantire loro accesso paritario a tutte le opportunità, che si tratti di lavoro, educazione, politica o vita sociale, e abbattere ogni barriera strutturale che le ostacola. Solo così potremo costruire una società veramente equa, dove il valore di una persona non sia definito dal suo genere, ma dalle sue capacità, ambizioni e sogni. In conclusione, il cambiamento di cui abbiamo bisogno richiede l’impegno collettivo di uomini e donne, e deve coinvolgere ogni aspetto della società, dalle istituzioni politiche ai media, passando per le scuole e le famiglie. Solo trasformando la mentalità collettiva e dando spazio reale alle donne potremo costruire una società più giusta, dove l’uguaglianza non sia solo una parola vuota, ma una realtà concreta.

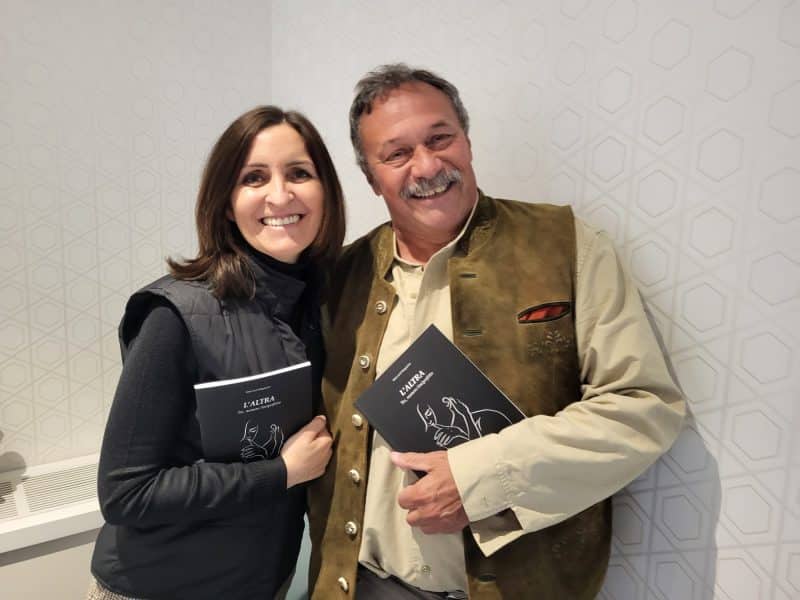

Questi e molti altri sono i temi trattati nel mio saggio “IL POTERE NASCOSTO DELLE DONNE, da crisalidi a farfalle”, disponibile in tutta Italia e in Canton Ticino a partire dal 10 ottobre.

Questo libro esplora la forza delle donne, una forza che è stata spesso repressa o ignorata, ma che ha sempre continuato a pulsare sotto la superficie. Il mio obiettivo è stato quello di proporre una riflessione sul femminismo, liberandolo dai fraintendimenti e dalle connotazioni negative che, purtroppo, ancora oggi lo accompagnano.

Il femminismo che prospetto è un movimento inclusivo e aperto, che coinvolga anche gli uomini, poiché la lotta per l’uguaglianza non può escludere metà della popolazione. Si tratta di un femminismo intersezionale, che riconosce tutte le sfaccettature dell’identità, ponendo attenzione alle intersezioni tra genere, razza, classe sociale e orientamento sessuale. È anche un femminismo che abbraccia tutte le sue espressioni, dall’ecofemminismo, che collega la lotta per i diritti delle donne alla salvaguardia del pianeta, allo xenofemminismo, che mira a superare i confini di genere e razza.

UN INVITO ALLA RIFLESSIONE

Il saggio analizza anche il ventennio berlusconiano e il ruolo dei media, che hanno contribuito a plasmare e cristallizzare stereotipi riduttivi della figura femminile, attraverso rappresentazioni sessualizzate e superficiali. Attraverso una rappresentazione superficiale e sessualizzata, i media di quel periodo hanno contribuito a rafforzare una visione limitata del ruolo femminile, relegando spesso le donne a oggetti decorativi o accessori di potere maschile, ostacolando così un’autentica emancipazione culturale e sociale. Inoltre, viene esplorata l’influenza della Chiesa cattolica nel perpetuare una visione tradizionalista del ruolo della donna, spesso limitata a quello di madre e moglie, contribuendo a ostacolare il progresso verso una piena emancipazione e parità di genere.

In conclusione, “IL POTERE NASCOSTO DELLE DONNE, Da Crisalidi a Farfalle” non è solo un saggio sulla condizione femminile, ma un invito alla riflessione su come società, media e istituzioni abbiano contribuito a limitare la libertà e il potenziale delle donne. Attraverso un’analisi profonda e intersezionale, arricchita da aneddoti ed esperienze personali, il libro offre strumenti per comprendere e superare le barriere culturali e sociali che ancora oggi ostacolano l’uguaglianza di genere. È un richiamo alla necessità di un cambiamento strutturale che non solo garantisca pari diritti, ma promuova un’autentica liberazione del potenziale femminile, affinché le donne possano finalmente spiccare il volo, come farfalle.

L’autrice si racconta

Nata a Forlì e attualmente residente a Bologna, nutro una profonda passione per le lingue e le culture straniere. Dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università La Sapienza di Roma, ho ulteriormente ampliato il mio bagaglio formativo con un Master in Cooperazione Internazionale all’Alma Mater Studiorum di Bologna, seguito da una specializzazione post-universitaria in Traduzione e Tecniche Traduttive.

Sono coautrice, insieme a Patrick Boylan, dello studio Being Oneof the Group, una ricerca che analizza le dinamiche dell’apprendimento delle lingue straniere attraverso l’integrazione sociale degli studenti in contesti autentici, presentata alla 6th International Pragmatics Conference di Reims, Francia. Nel 2024, ho vinto il primo premio al Concorso Letterario Premio Internazionale Navarro di Sambuca di Sicilia con il mio romanzo Il Giardino dei Gelsomini. Inoltre, ho pubblicato il saggio Il Potere Nascosto delle Donne: da crisalidi a farfalle, con prefazione di Virginia Raggi, edito da Il Filo di Arianna.

Nel corso della mia carriera, ho scritto numerose novelle e racconti, molti dei quali hanno ricevuto riconoscimenti letterari significativi. Scrivo anche articoli per testate online, affrontando temi di attualità e cultura. Parlo fluentemente italiano, inglese, francese, spagnolo e olandese, quest’ultimo appreso durante un periodo di studio all’Università di Nijmegen, nei Paesi Bassi. Attualmente lavoro come traduttrice e sono sempre alla ricerca di nuove esperienze che possano arricchire il mio percorso personale e professionale.

Ecco i link ai siti su cui poter acquistare il libro:

Feltrinelli

https://www.lafeltrinelli.it/potere…/e/9791254751053…

Mondadori

Editore Il Filo di Arianna

https://www.ilfilodiariannaedizioni.eu/…

Libreria Universitaria

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_mari…

Amazon

https://www.amazon.it/potere…/dp/B0DJCNNKVQ/ref=sr_1_1…

Il sito:

nadiamari.my.canva.site/nadia-mari

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DI LAURA GORIA Due epoche e due luoghi diversi.

Due epoche e due luoghi diversi.  Nathan Hill è uno degli scrittori americani oggi maggiormente quotati; il suo esordio è stato nel 2016 con “Il Nix”, accolto come caso letterario dell’anno e di strepitoso successo a livello mondiale.

Nathan Hill è uno degli scrittori americani oggi maggiormente quotati; il suo esordio è stato nel 2016 con “Il Nix”, accolto come caso letterario dell’anno e di strepitoso successo a livello mondiale. Impossibile definire in modo esaustivo Sam Shepard, uno degli uomini più complessi e affascinanti del panorama culturale, cinematografico e teatrale americano. Nato a Forth Sheridan il 5 novembre 1943; morto nella sua casa del Kentuky il 27 luglio 2017, a 73 anni, per le complicanze della sclerosi laterale amiotrofica con cui combatteva da tempo.

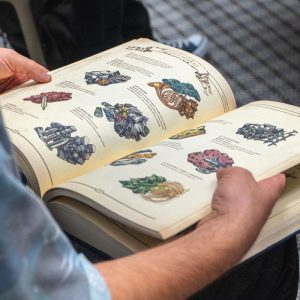

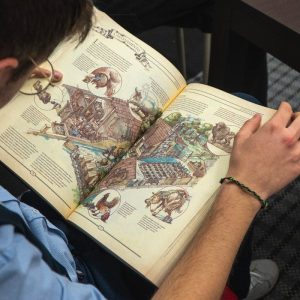

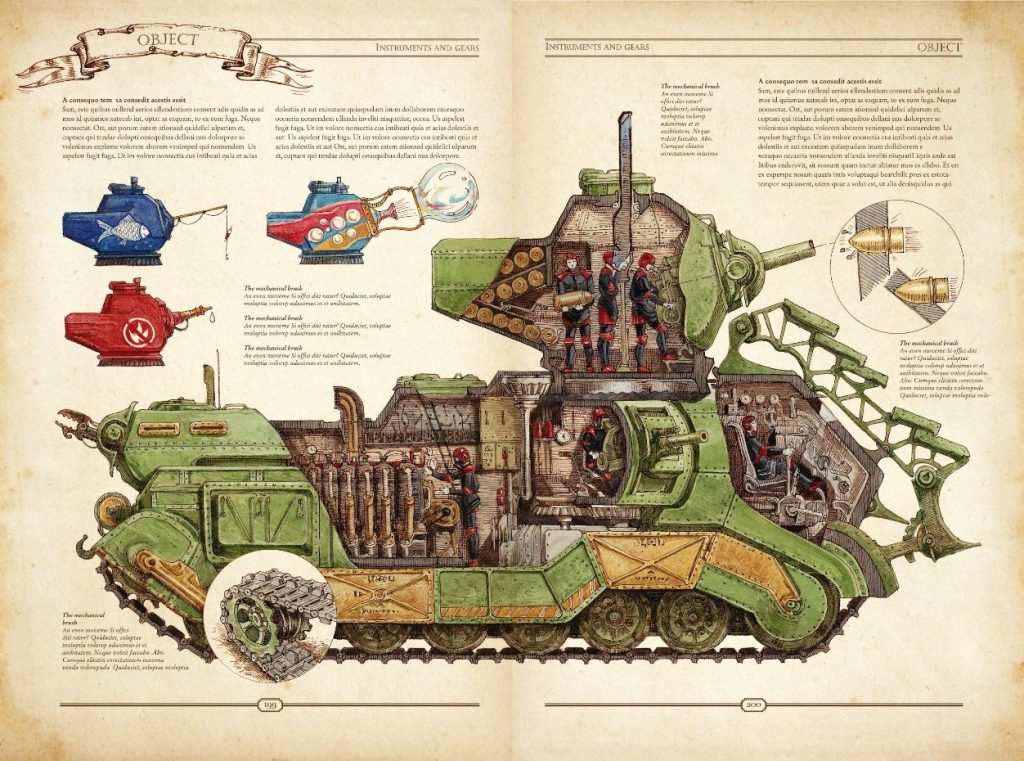

Impossibile definire in modo esaustivo Sam Shepard, uno degli uomini più complessi e affascinanti del panorama culturale, cinematografico e teatrale americano. Nato a Forth Sheridan il 5 novembre 1943; morto nella sua casa del Kentuky il 27 luglio 2017, a 73 anni, per le complicanze della sclerosi laterale amiotrofica con cui combatteva da tempo.  Questo libro è un capolavoro, a un prezzo tutto sommato accessibile. Volume da collezione e raffinato manuale che ripercorre e racconta la storia della civiltà attraverso le sue scoperte, invenzioni e i manufatti della storia dell’uomo. Insomma chi eravamo e cosa siamo stati capaci di fare. Una guida alla ricostruzione della civiltà dagli albori, testimonianza per generazioni future.

Questo libro è un capolavoro, a un prezzo tutto sommato accessibile. Volume da collezione e raffinato manuale che ripercorre e racconta la storia della civiltà attraverso le sue scoperte, invenzioni e i manufatti della storia dell’uomo. Insomma chi eravamo e cosa siamo stati capaci di fare. Una guida alla ricostruzione della civiltà dagli albori, testimonianza per generazioni future.

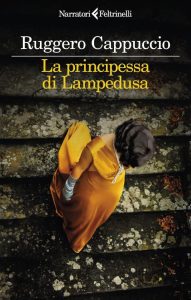

Beatrice è una donna famosa e molto amata. La troviamo quando torna a Palermo nel maggio 1943; sgomenta di fronte alla distruzione della guerra, con la grandinata di bombe lanciate dagli alleati, e il drammatico bilancio di 373 cadaveri sepolti sotto le macerie.

Beatrice è una donna famosa e molto amata. La troviamo quando torna a Palermo nel maggio 1943; sgomenta di fronte alla distruzione della guerra, con la grandinata di bombe lanciate dagli alleati, e il drammatico bilancio di 373 cadaveri sepolti sotto le macerie.  Alicudi, la più remota delle isole Eolie, con un grande vulcano spento, 713 abitanti su uno sputo di terra in mezzo al mare; è lì che nel 1903 un’allucinazione collettiva sconvolge la comunità.

Alicudi, la più remota delle isole Eolie, con un grande vulcano spento, 713 abitanti su uno sputo di terra in mezzo al mare; è lì che nel 1903 un’allucinazione collettiva sconvolge la comunità.  Lo scenario è il 2017 (primo anno della presidenza Trump), protagonista è la 53enne Samantha in calo di estrogeni e in ribellione totale. Vorrebbe fuggire dal marito e dal matrimonio noioso e scarso di comunicativa, dalla madre anziana e malata, dalla figlia nel pieno delle turbolenze adolescenziali.

Lo scenario è il 2017 (primo anno della presidenza Trump), protagonista è la 53enne Samantha in calo di estrogeni e in ribellione totale. Vorrebbe fuggire dal marito e dal matrimonio noioso e scarso di comunicativa, dalla madre anziana e malata, dalla figlia nel pieno delle turbolenze adolescenziali. Questa è la storia di 3 donne: Rika unica giornalista femmina in una rivista sportiva maschile; Manako serial killer; la casalinga Reiko. A unirle è la passione per la cucina e per il burro, ingrediente metaforicamente significativo della trasformazione della materia (e, per estensione, della persona).

Questa è la storia di 3 donne: Rika unica giornalista femmina in una rivista sportiva maschile; Manako serial killer; la casalinga Reiko. A unirle è la passione per la cucina e per il burro, ingrediente metaforicamente significativo della trasformazione della materia (e, per estensione, della persona).