IL PUNTASPILLI di Luca Martina

Sette sono gli anni, “di studio matto e disperatissimo”, che Giacomo Leopardi trascorse a imparare, senza l’aiuto di alcun maestro, il greco, l’ebraico, il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco, a studiare i classici e a scrivere alcuni dei suoi immortali componimenti.

Lo stesso periodo di tempo fu trascorso dall’alpinista austriaco Heinrich Harrer in Tibet dove, dopo una serie di vicissitudini, incontra il Dalai Lama, l’attuale Tenzin Gyatso, allora tredicenne, stringe con lui una intensa amicizia, ne diventa il tutore e gli impartisce lezioni di inglese, geografia e scienze.

Nel 1950 l’avanzata cinese obbligherà il “Maestro Oceanico (di saggezza)” (questo il significato di “Dalai Lama”) all’esilio in India e Harrer a lasciare il Paese.

Tra il 1756 e il 1763 fu combattuta tra le principali potenze europee la “guerra dei sette anni”.

Churchill, nella sua “Storia dei popoli di lingua inglese”, la definì “la prima vera guerra mondiale” in quanto venne combattuta anche nei territori coloniali in America, Asia ed Africa.

Fu proprio l’Inghilterra a trionfare, conquistando, tra gli altri possedimenti, il Canada, mentre segnò il declino del colonialismo francese.

Omero narra che la ninfa Calipso, innamoratasi di Ulisse lo trattenne sull’isola di Ogigia, dov’era naufragato, offrendogli invano l’immortalità, per ben sette anni.

Le lacrime di Odisseo, che desideroso di tornare ad Itaca, alla fine convinsero Athena a intercedere presso Zeus che a sua volta inviò Ermes da Calipso, che, seppur a malincuore, acconsentì infine a liberare Ulisse.

Ci si augura che il mandato che attende il nostro prossimo Presidente sia meno travagliato di quelli sopra descritti.

Come ci ricorda Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale: “Il primo compito di un presidente è quello di assicurare al Paese un governo e quindi una maggioranza parlamentare che lo sostenga.”

Molto dipenderà dall’interpretazione che il prossimo Capo dello Stato vorrà dare alla sua figura ricordando che, per utilizzare una metafora coniata da Giuliano Amato, le sue competenze si ampliano o si restringono “a fisarmonica”.

E’ difficile sottovalutare l’importanza che l’esercizio di questo ruolo avrà nei prossimi anni e, come ammoniva lo zio di Peter Parker (lo Spiderman dei fumetti, creato dallo scrittore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko), “da un grande potere derivano grandi responsabilità”.

Ciò del quale abbiamo bisogno oggi più che mai non è un super-eroe bensì un personaggio carismatico ed autorevole, con una visione chiara del presente e lo sguardo puntato sul futuro, capace di farsi ascoltare e rispettare anche al di fuori del nostro Paese.

A me piacerebbe che il nuovo, uomo o (e sarebbe tempo) donna, che salirà al Colle, sapesse incarnare alcune delle caratteristiche migliori dei nostri Presidenti del passato.

Enrico De Nicola, il “presidente galantuomo”, ad esempio, teneva separati i conti personali da quelli pubblici, pagandosi i francobolli, l’inchiostro e la carta per la corrispondenza privata.

Lasciò nel suo ufficio presidenziale a Palazzo Giustiniani, sede del senato, preferito al troppo fastoso Quirinale, il portasigarette d’oro ricevuto in dono da Eva Peròn e respinse al mittente il televisore, uno dei primi in circolazione, omaggio della Rai, rispondendo che l’avrebbe mandato a ritirare una volta pagato in rate mensili.

Pertini secondo Saragat “era della stoffa di cui sono fatti gli eroi” e quando lasciò il suo studio al Quirinale tornò indietro a spegnere la luce.

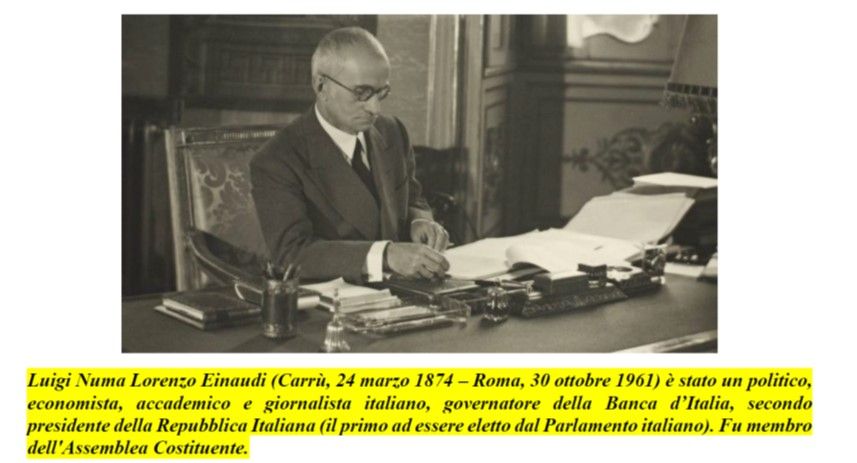

Proverbiale è stata poi l’attenzione al bilancio pubblico ed alla gestione attenta e scrupolosa della cosa pubblica di Luigi Einaudi.

Paradigmatico è l’episodio raccontato, qualche anno dopo, da Ennio Flaiano, invitato con altre persone a cena al Quirinale, sul Corriere della Sera che ritengo valga la pena di essere riletto:

“Ma eccoci alla frutta. Il maggiordomo recò un enorme vassoio del tipo che i manieristi olandesi e poi napoletani dipingevano due secoli fa: c’era di tutto, eccetto il melone spaccato. E tra quei frutti, delle pere molto grandi. Luigi Einaudi guardò un po’ sorpreso tanta botanica, poi sospirò: «Io» – disse «prenderei una pera, ma sono troppo grandi, c’è nessuno che ne vuole dividere una con me?».

Tutti avemmo un attimo di sgomento e guardammo istintivamente il maggiordomo: era diventato rosso fiamma e forse stava per avere un colpo apoplettico. Durante la sua lunga carriera mai aveva sentito una proposta simile, ad una cena servita da lui, in quelle sale.

Tuttavia lo battei di volata: «Io Presidente», dissi alzando una mano per farmi vedere, come a scuola. Il Presidente tagliò la pera, il maggiordomo ne mise la metà su un piatto, e me lo posò davanti come se contenesse la metà della testa di Giovanni il Battista. Un tumulto di disprezzo doveva agitare il suo animo non troppo grande, in quel corpo immenso. «Stai a vedere» – pensai – «che adesso me la sbuccia, come ai bambini».

Non fece nulla, seguitò il suo giro. Ma il salto del trapezio era riuscito e la conversazione riprese più vivace di prima: mentre il maggiordomo, snob come sanno esserlo soltanto certi camerieri e i cani da guardia, spariva dietro un paravento.

Qui finiscono i miei ricordi sul presidente Einaudi. Non ebbi più occasione di vederlo, qualche anno dopo saliva alla presidenza un altro e il resto è noto. Cominciava per l’Italia la repubblica delle pere indivise.”

Tornando al settennato, la Genesi racconta, forse per la prima volta nella storia, l’alternarsi di un ciclo economico positivo (sette anni di vacche grasse) e recessivo (i successivi sette anni di vacche magre).

Al faraone appaiono, in un sogno angoscioso, sette vacche grasse e di bello aspetto che vengono prima affiancate e poi divorate da altre sette vacche brutte e magre.

Il sovrano dell’Egitto chiede aiuto a Giuseppe, il penultimo dei dodici figli di Giacobbe, che detenuto in carcere aveva fama di interpretare i sogni dei carcerati.

Giuseppe, novello economista, raccomanda di conservare la produzione in eccesso per gli anni di carestia attraverso uno dei primi prelievi fiscali documentati dell’antichità (un quinto dei prodotti: il 20%).

Anche noi potremmo avere di fronte diversi anni positivi (grazie, nell’ambito del piano di rilancio economico europeo “Next Generation”, al PNRR) che dovranno essere ben amministrati per potere affrontare serenamente la fase successiva che, come avviene ciclicamente in economia, sarà inevitabilmente meno propizia.

Io sogno un Paese che, anche grazie ad un grande capo dello Stato, sia capace di gestire l’abbondanza per affrontare al meglio le sfide che ci presenterà il futuro, ricco di opportunità ma anche di pericolosissime insidie (a partire dall’enorme debito pubblico).

Sperando che le pere troppo grandi si possano dividere con saggezza e non siano invece lasciate, avanzate, a marcire nei piatti sporchi…

La crisi politica che si era scatenata all’inizio del 2020, in piena crisi pandemica, sembrava avere confermato il nostro atavico vizio ad autoinfliggerci dolori in aggiunta a quelli già riservatici dalle difficili condizioni esterne.

La crisi politica che si era scatenata all’inizio del 2020, in piena crisi pandemica, sembrava avere confermato il nostro atavico vizio ad autoinfliggerci dolori in aggiunta a quelli già riservatici dalle difficili condizioni esterne.