IL PUNTASPILLI di Luca Martina

Per attuare la sua politica tariffaria, Trump si era basato nel 2025 su tre principali fonti giuridiche:

- International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – Utilizzata per giustificare i dazi in risposta a emergenze nazionali, come il flusso di fentanyl e le questioni migratorie. Trump è il primo presidente ad aver usato l’IEEPA per imporre dazi.

- Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962– Invocata per proteggere la sicurezza nazionale imponendo dazi su importazioni ritenute dannose per le industrie interne. I critici sostengono che la definizione di “sicurezza nazionale” sia stata estesa eccessivamente, includendo prodotti come automobili, rame e farmaci, che potrebbero non rappresentare minacce reali. Sebbene tribunali e Congresso tendano a dare credito alle affermazioni presidenziali in materia di sicurezza, ciò ha sollevato preoccupazioni riguardo all’esercizio i incontrollato del potere presidenziale.

- Sezione 301 del Trade Act del 1974 – Applicata per affrontare pratiche commerciali sleali, con particolare attenzione ai settori dei semiconduttori e della logistica cinese. I critici sostengono che azioni unilaterali basate sulla Sezione 301 minino i meccanismi dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio e le norme del commercio globale, causando disagi alle catene di approvvigionamento e aumentando l’incertezza per le imprese.

Solo l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) era stata sin da subito contestata nei tribunali statunitensi ed una corte d’appello aveva stabilito, lo scorso 29 agosto, che la maggior parte dei dazi imposti da Trump era illegittima, affermando che l’IEEPA non conferisce al presidente l’autorità per imporli. Il presidente aveva immediatamente inoltrato un ricorso alla Corte Suprema.

Quest’ultima, massimo organo giuridico in materia costituzionale e federale, dopo mesi di incertezza ed indiscrezioni, si è, infine, espressa nei giorni scorsi.

Considerando che la Corte Suprema ha una maggioranza conservatrice di 6 a 3, con sei giudici nominati da presidenti repubblicani, di cui tre da Trump stesso, appariva piuttosto improbabile una sua pronuncia contro il presidente.

E invece… è arrivata una sentenza di bocciatura, con un netto 6 a 3, che rappresenta molto più di un semplice stop tecnico.

È un segnale politico, economico e istituzionale destinato a produrre effetti rilevanti nel medio periodo.

L’esito del voto è stato particolarmente significativo perché tre dei giudici conservatori, John Roberts, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett, si sono uniti ai tre progressisti nel dichiarare illegittima la base normativa utilizzata dalla Casa Bianca per imporre le tariffe.

Il verdetto non obbligherà il presidente a mutare radicalmente strategia, ma incrina la narrativa dell’onnipotenza esecutiva in materia commerciale ed apre crepe in una politica dei dazi già considerata imperfetta, sia per metodo sia per impatto economico.

La Corte ha stabilito che la legge del 1977 (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) non può essere impiegata per introdurre dazi generali e illimitati.

Lo ha spiegato bene il Chief Justice (Presidente della Corte Suprema) John Roberts, conservatore, nominato da George W. Bush, secondo cui il testo normativo non conferisce al presidente un potere così ampio in ambito tariffario.

In altre parole, la sentenza ristabilisce un equilibrio: il commercio internazionale non può essere governato solo dall’ esecutivo attraverso dichiarazioni unilaterali di emergenza economica.

Ciò rafforza il ruolo del Congresso (e la stessa democrazia statunitense) e riduce il rischio che future amministrazioni, di qualsiasi colore politico, possano introdurre misure drastiche senza un chiaro mandato legislativo.

L’impatto più tangibile a breve termine è sul fronte economico.

La decisione ha prodotto una reazione positiva sui mercati finanziari: le borse hanno registrato un rialzo immediato, interpretando il verdetto come un fattore di stabilizzazione del quadro commerciale internazionale.

Molte imprese importatrici, che avevano definito i dazi “arbitrari e imprevedibili”, vedono ora ridursi l’incertezza su costi e approvvigionamenti.

La sentenza non elimina tutte le tariffe introdotte dall’amministrazione, ma ne ridimensiona una parte significativa, contribuendo a contenere pressioni inflazionistiche e instabilità nella catena produttiva.

Sul piano politico, la sentenza rappresenta una sconfitta per Trump davanti a una Corte a maggioranza conservatrice.

La presenza di tre giudici di area conservatrice nella maggioranza crea una frattura non trascurabile: è un segnale che il sostegno istituzionale al presidente non è incondizionato, nemmeno tra magistrati nominati dal Partito Repubblicano.

Lo stesso Trump ha reagito con durezza, definendo la decisione “una disgrazia” e accusando i giudici della maggioranza di essere “influenzati da interessi stranieri”.

Queste parole mostrano quanto la sentenza colpisca non solo la sua agenda economica, ma anche la narrazione della sua leadership forte e centralizzata.

Va ricordato che i tre giudici dissenzienti – Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh – hanno invece sostenuto che il presidente possiede l’autorità per applicare dazi ampi secondo la lettura dell’IEEPA.

Per quanto colpito nella sua strategia, Trump non rinuncerà certamente ai dazi: ha già annunciato, infatti, l’intenzione di imporre nuovi dazi globali del 10%, poi rapidamente aumentati al 15%, utilizzando la Section 122 del Trade Act del 1974, che gli consente tariffe temporanee per 150 giorni senza approvazione del Congresso.

Tuttavia, questi strumenti alternativi offrono un margine più limitato e più facilmente contestabile, riducendo la libertà d’azione rispetto al passato.

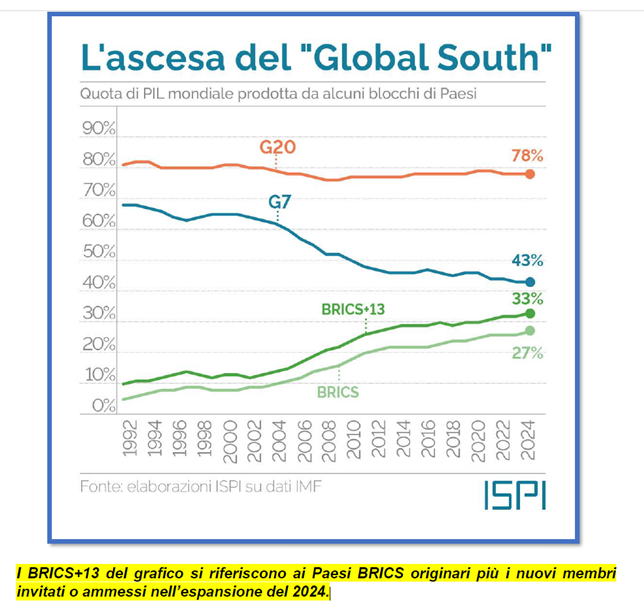

La sentenza, inoltre, invia un messaggio chiaro ai partner commerciali degli Stati Uniti: la politica tariffaria americana unilaterale non è totalmente nelle mani del presidente e può essere ricondotta entro un perimetro istituzionale più chiaro.

Per un sistema economico globale abituato da anni a continui scossoni politici, si tratta di una forma di stabilizzazione, riducendo le incertezze che contribuiscono a rallentare la crescita economia.

D’altro canto, circa la metà dei 289 miliardi di dollari raccolti tramite le tariffe sulle importazioni negli ultimi anni, potrebbe essere ora messa in discussione.

Migliaia delle aziende che hanno pagato i dazi avevano già fatto ricorso prima della sentenza ed ora le loro richieste di rimborso sembrano avere un’elevata probabilità di essere accolte, perché il punto centrale della contestazione (il potere del Presidente) è stato risolto nel modo più favorevole possibile ai ricorrenti.

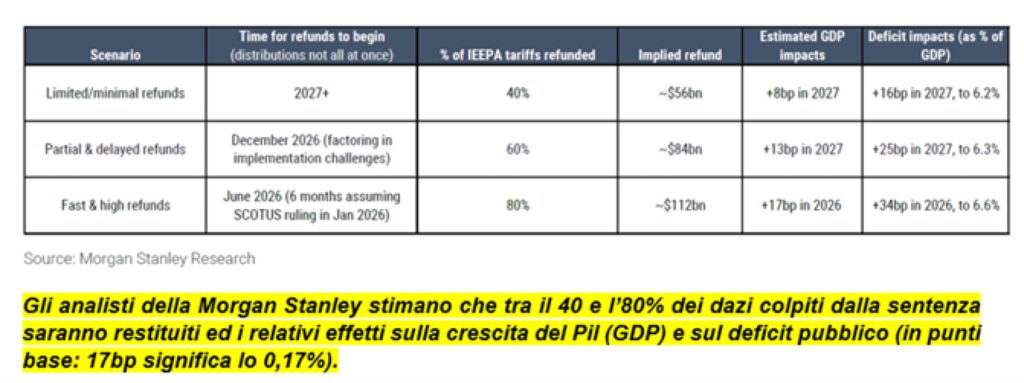

Secondo Morgan Stanley, fino a 112 miliardi di dollari (l’80% del totale) potrebbero essere rimborsati, con effetti positivi sulla crescita e negativi sul deficit statale.

La sentenza, però, non chiarisce ancora le procedure per i rimborsi, che dovranno essere decise dai tribunali inferiori e/o dalle agenzie federali ed i tempi potrebbero essere molto lunghi.

La sentenza, però, non chiarisce ancora le procedure per i rimborsi, che dovranno essere decise dai tribunali inferiori e/o dalle agenzie federali ed i tempi potrebbero essere molto lunghi.

In conclusione, rimane ancora da capire se la partita (tariffaria) di Trump è veramente persa o se, molto più probabilmente, si tratta solo del primo set di un match ancora tutto da giocare.

E al presidente i colpi a sorpresa certamente non mancano.