In occasione della ricorrenza della ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è in corso al Campus ONU di Torino la mostra “Eugenio Bolley. Il Paese delle Meraviglie”. Sarà aperta al pubblico, su prenotazione, fino al 10 luglio 2022.

Nei giorni scorsi è stata inaugurata, alla presenza delle Istituzioni e della Stampa, la mostra “Eugenio Bolley. Il Paese delle Meraviglie”, presso l’International Training Centre of the International Labour Organization (ITCILO).

Promossa dalla Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, in collaborazione con ITCILO, Gruppo Sella e la Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C. la mostra, curata dal critico e storico dell’arte Daniela Magnetti, intende essere un racconto a colori in occasione della ricorrenza della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La mostra è dedicata ai bambini ucraini, vittime innocenti della terribile guerra in corso, ed è patrocinata dal Consiglio Regionale del Piemonte e della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte.

Oltre agli interventi del Presidente della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, Dott. Tommaso Varaldo, della curatrice della mostra, Dott.ssa Daniela Magnetti, e della Dott.ssa Monica Lisa per ITCILO, l’evento inaugurale ha visto la partecipazione del Console Onorario d’Ucraina in Piemonte, Dott. Dario Arrigotti e della Consigliera della Regione Piemonte e Vicepresidente del Comitato per i Diritti Umani, Dott.ssa Sara Zambaia.

“Trentuno anni fa, con la Legge n. 176, l’Italia ratificava la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia. Questa mostra fornisce un contributo importante alla divulgazione e alla conoscenza di quanto la Convenzione stabilisce in un momento, come quello attuale, in cui i diritti dei bambini negati e violati sono sempre di più”, commenta Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza.

“Il ruolo sociale dell’arte contemporanea, leitmotiv di molti progetti sostenuti dalla Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C., trova qui una nuova declinazione: le opere pittoriche di Bolley, rese disponibili dalla Fondazione AIEF, vengono esposte non in un museo, ma in un centro internazionale di formazione nel quale trovano posto professionisti ed eccellenze da tutto il mondo. La mostra, con la sua capacità di parlanre mille lingue attraverso l’arte e il colore, si inserisce a pieno nei progetti sviluppati dall’ITCILO, volti a promuovere una crescita inclusiva sostenuta e sostenibile: così come i formatori del centro «guidano i partecipanti in un viaggio di apprendimento, con workshop, visite di studio e le ultime tecnologie pedagogiche», allo stesso modo questo percorso espositivo si propone come stimolo narrante per attività da condurre insieme ai bambini e ai ragazzi.”, aggiunge Daniela Magnetti, direttore artistico di Banca Patrimoni Sella & C e curatrice della mostra.

La mostra, seguendo una modalità inusuale, ha aperto le sue porte al pubblico prima dell’inaugurazione: dal 10 maggio, infatti, oltre 350 giornalisti provenienti da tutto il mondo, ospiti presso le strutture dell’ITCILO in occasione dell’Eurovision Song Contest (Torino, 10 – 14 maggio 2022), hanno avuto modo di vedere le opere del Maestro.

Nella selezione di dipinti esposti, che spaziano attraverso tutta la produzione pittorica dell’artista, i visitatori possono ammirare mille cromie accostate con emozionante equilibrio lirico, lettere dell’alfabeto che raccontano del primo linguaggio, segni che hanno il fascino delle scritture sconosciute. Nel proporre la pittura di Bolley, che è esercizio ludico, sereno e libero, questa esposizione vuol essere un passe-partout per grandi e piccini verso quel Paese delle Meraviglie che ogni bambino dovrebbe avere il diritto di conoscere.

Sarà possibile per il pubblico visitare la mostra, fino al 10 luglio, previa prenotazione via email o telefono alla segreteria della Fondazione AIEF (tel. 3273703877 – email info@fondazioneaief.org).

Il Padiglione 3 di Torino Esposizioni, dal 27 al 29 maggio, ospita The Phair, la rassegna internazionale dedicata al mondo della fotografia promossa da Roberto Casiraghi e Paola Rampini, arrivata alla sua terza edizione. Sono presenti gallerie italiane e straniere, alcune impegnate in progetti di collaborazione sul tema della femminilità, del corpo e del paesaggio. Partecipano inoltre case editrici con innovative collane sul tema. Fino a domenica anche la seconda edizione di ‘Torino Photo Days’, dedicata al linguaggio della fotografia e alle sue forme. Per una settimana, gallerie e istituzioni culturali della città apriranno le loro porte a un pubblico di addetti ai lavori e di appassionati con mostre, esposizioni ed eventi. A The Phair anche la mostra Ugo Mulas. Dall’Italia del Dopoguerra all’America della Pop Art, 60 fotografie vintage dalla collezione di Massimo Prelz Oltramonti, dal clima culturale del Bar Jamaica a fotografie di ispirazione neorealista, scatti realizzati come fotografo ufficiale della Biennale di Venezia e poi a New York con i maggiori interpreti della cultura americana e della pop art. Il Padiglione espone due capolavori in prestito dalle Collezioni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, le opere May Day IV (2000) di Andreas Gursky e Parking Lots (1967-99) di Ed Ruscha.

Tante le attività ai Musei Reali per il prossimo fine settimana, a partire dalla mostra mercato florovivaistica Flor Primavera prevista nei Giardini Reali venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio. Dopo la Reggia di Venaria e la Palazzina di Caccia di Stupinigi, l’inebriante spettacolo di FLOR coinvolge un’altra residenza sabauda tra fiori, piante, ceramiche, cultura del verde, con l’inedita esposizione “I Fiori del re”, l’installazione “Comunità multispecie” e numerosi laboratori per i più piccoli. Informazioni: FLOR primavera // 27-29 maggio 2022 – Orticola Piemonte.

Le attività con CoopCulture

Sabato 28 e domenica 29 maggio alle ore 11 e alle ore 15.30, appuntamento con Benvenuto a Palazzo. Le guide e gli storici dell’arte CoopCulture vi aspettano per condurvi in una visita guidata alla scoperta delle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria, un itinerario per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza della prima reggia d’Italia.

Costo dell’attività: € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18). Biglietti online su https://www.coopculture.it/it/poi/musei-reali-di-torino/#55 – e-mail info.torino@coopculture.it

Domenica 29 maggio ore 16.00 appuntamento con Giardini a Colori. L’itinerario prevede tre appuntamenti, in tre date diverse: il Giardini di Palazzo Reale il 29 maggio, i Giardini della Reggia di Venaria il 5 giugno e infine il workshop di acquerello presso la Pinacoteca Albertina con visita alla mostra Disegnare la Città il 12 giugno.

I Giardini di Palazzo Reale e della Reggia di Venaria sono custodi della storia passata ma anche di incredibili bellezze naturali: alberi secolari che provengono da luoghi lontani, fiori colorati e profumati, perfino frutti e verdure. Nei primi due appuntamenti potremmo scoprire insieme affinità e differenze tra questi spazi verdi e dedicarci ad una “caccia fotografica”. Infine visiteremo la mostra “Disegnare la Città”, ospitata nelle sale della Pinacoteca a cui seguirà un laboratorio di acquerello dedicato al tema botanico.

Info e prenotazioni: info.torino@coopculture.it

Domenica 29 maggio alle ore 17 appuntamento con Tavole Imbandite. Una visita alla scoperta delle collezioni dei Musei Reali tra argenti, porcellane e cristalli per ricreare l’atmosfera di un tempo nelle splendenti sale di Palazzo Reale.

Costo dell’attività: € 20 (€ 13 per Abbonamento Musei e To+ Piemonte Card). Biglietti online su https://www.coopculture.it/it/poi/musei-reali-di-torino/#55 – e-mail info.torino@coopculture.it

È possibile prenotare una visita ai percorsi speciali dei Musei Reali:

– venerdì 27 maggio alle ore 16, visite agli appartamenti della regina Maria Teresa, al Gabinetto del Segreto Maneggio e alle Cucine;

– sabato 28 maggio alle ore 16, visita al secondo piano di Palazzo Reale;

– domenica 29 maggio alle ore 16, visita all’appartamento per i Principi Forestieri che conserva intatte le originali decorazioni settecentesche, in un susseguirsi di ambienti tra i più sorprendenti del Palazzo;

Costo delle visite speciali: € 20 ordinario (€ 13 per Abbonamento Musei).

Biglietti online su Musei Reali di Torino | CoopCulture– e-mail info.torino@coopculture.it

Cinque mostre in corso ai Musei Reali

Fantasmi e altri misteri – Fumetti in mostra. Fino a domenica 11 settembre, nello Spazio Scoperte al secondo piano della Galleria Sabauda, sarà visitabile la mostra Fantasmi e altri misteri – Fumetti in mostra. L’iniziativa del Ministero della cultura Fumetti nei Musei, in collaborazione con Coconino Press-Fandango, è stata realizzata per avvicinare i ragazzi al patrimonio artistico italiano. Le tavole originali della graphic novel “Io più fanciullo non sono” della fumettista e vignettista Lorena Canottiere, ispirata alla figura del Principe Eugenio di Savoia-Soissons, saranno presentate con alcune opere dei Musei Reali legate al condottiero collezionista, con una selezione di lavori dei fumettisti che hanno partecipato al progetto e si sono confrontati con il tema del mistero e dei fantasmi. L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto dei Musei Reali.

Informazioni: https://museireali.beniculturali.it/tag/fumetti/

Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali. Fino al 16 ottobre è possibile visitare l’esposizione dedicata al mondo animale curata da Stefania Dassi e Carla Testore. Un percorso di visita innovativo che si snoda tra i Musei e i Giardini Reali, nel quale le tecniche e i linguaggi dell’arte contemporanea dialogano con l’antica residenza.

Informazioni: Animali a Corte. Vite mai viste nei Giardini Reali – Musei Reali Torino (beniculturali.it)

Nel segno di Raffaello. Fino al 17 luglio è possibile visitare la mostra Nel segno di Raffaello in Biblioteca Reale. Frutto di un approfondito lavoro di studio e progettata in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte del pittore e architetto marchigiano, l’esposizione è volta a individuare all’interno del nucleo dei disegni italiani del ‘500 posseduti dalla Biblioteca, quelli riconducibili alla cerchia di Raffaello. Grazie ad un ricco apparato didascalico, contenente anche immagini di confronto, questa mostra conduce il visitatore alla scoperta dell’articolato mondo della tradizione disegnativa rinascimentale, fatta di citazioni, di copie e di lavori preparatori o studi per altre opere.

Informazioni: Nel segno di Raffaello – Musei Reali Torino (beniculturali.it)

Splendori della tavola. Fino al 17 luglio, la Sala da Pranzo del Palazzo Reale ospita Splendori della tavola, inedito allestimento curato da Franco Gualano e Lorenza Santa, incentrato sul fastoso corredo da tavola in argento realizzato a Parigi da Charles-Nicolas Odiot per re Carlo Alberto. Commissionato nel 1833 e trasferito al Quirinale tra il 1873 e il 1874, comprende oggi 1832 elementi ed è annoverato tra le maggiori committenze delle Corti europee dell’epoca.

Il nuovo allestimento Splendori della tavola è compreso nel biglietto ordinario dei Musei Reali.

Oltre alla visita della Sala da Pranzo, inclusa nel normale percorso, è possibile ammirare altre suggestive tavole apparecchiate, con visite guidate su prenotazione: il percorso Tavole imbandite è visitabile con CoopCulture.

Informazioni e prenotazioni: Tavole imbandite | CoopCulture; 011 19560449; info.torino@coopculture.it

Vivian Maier Inedita. Fino al 26 giugno, le Sale Chiablese ospitano l’esposizione Vivian Maier Inedita con oltre 250 scatti, tra cui molti inediti, video Super 8 e oggetti personali della fotografa americana. Curata da Anne Morin, la mostra presenta anche una sezione dedicata alle fotografie che Vivian Maier realizzò nel 1959 durante il suo viaggio in Italia, in particolare a Torino e Genova. Dopo una prima tappa al Musée du Luxembourg di Parigi, l’esposizione ha come obiettivo quello di raccontare aspetti sconosciuti o poco noti della misteriosa vicenda umana e artistica della fotografa. Vivian Maier Inedita è organizzata da diChroma Photography e dalla Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais ed è prodotta dalla Società Ares srl con i Musei Reali, con il patrocinio del Comune di Torino. L’esposizione è sostenuta da Women In Motion, un progetto ideato da Kering per valorizzare il talento delle donne in campo artistico e culturale.

Informazioni: www.vivianmaier.it – 338 169 1652 – info@vivianmaier.it

Le novità digitali

Tra le novità che accompagnano la visita ai Musei Reali, l’inedita applicazione di gamification “MRT Play” è disponibile gratuitamente sui principali store. Ideata dai Musei Reali in collaborazione con Visivalab SL e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando SWITCH_Strategie e strumenti per la digital transformation nella cultura, l’applicazione di realtà aumentata offre una nuova esperienza di fruizione innovativa e accattivante, per approfondire la conoscenza delle opere attraverso giochi e indovinelli, in compagnia di personaggi storici e professionisti della cultura.

Per visitare Palazzo Reale, la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità con curiosi personaggi pronti a raccontare le loro coinvolgenti storie è disponibile l’Audioguida Kids, realizzata dai Servizi Educativi dei Musei Reali in collaborazione con CoopCulture. Lungo il percorso sono presenti dei QR-code da scansionare per ascoltare gratuitamente le tracce audio pensate per i giovanissimi visitatori, per un’esperienza di visita coinvolgente e divertente (età consigliata: 5/12 anni).

La Biblioteca Reale

La Sala Lettura della Biblioteca Reale è aperta il lunedì, dalle 8.30 alle 18.30, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.15 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30: le consultazioni devono essere prenotate con almeno 24 ore di anticipo scrivendo all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it e indicando tutte le informazioni disponibili per la richiesta. Per conoscere le modalità di accesso e registrazione consultare la pagina Orari e modalità di apertura della Biblioteca Reale – Musei Reali Torino (beniculturali.it).

Caffè Reale

Nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale è possibile rigenerarsi con una pausa al Caffè Reale Torino, ospitato in una ambientazione unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537 o via e-mail all’indirizzo segreteria@ilcatering.net.

Museum Shop

Per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni dei Musei Reali e per dedicarvi un pensiero, il Museum Shop è aperto.

È disponibile anche online Musei Reali (shopculture.it).

Dal 1° aprile 2022 per l’accesso ai percorsi museali non è più richiesto il Green Pass (D.L. 24/03/2022 n. 24, art. 7).

La mascherina chirurgica è raccomandata lungo i percorsi di visita, mentre il dispositivo di protezione FFP2 resta obbligatorio per partecipare agli eventi in luoghi chiusi.

Un grande convegno per fare il punto sul patrimonio artistico locale sabato 28 maggio 2022 presso la chiesa dell’Immacolata Concezione a Villa Pasta. Presenta Angiolina Nigretti.

Burolo, ridente comune della Città Metropolitana di Torino, sabato 28 maggio ospita un grande convegno dedicato alle meraviglie dell’architettura e dei monumenti locali. Una giornata di studi intitolata alla memoria di Ovidio Glauda.

L’inizio della manifestazione è previsto per le 09.30 con gli indirizzi di saluto di: Franco Cominetto, sindaco di Burolo; Mons. Giovanni Battista Giovanino della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Burolo; S.E.R. Mons. Edoardo Aldo Cerrato, vescovo della Diocesi di Ivrea; Gianluca Vignale, capogabinetto della Presidenza – Regione Piemonte; Maurizio Marrone, assessore alle politiche sociali – Regione Piemonte; Gaetano Baldacci, funzionario Regione Piemonte; Sonia Cambursano, consigliere Città Metropolitana; Lucia Mongiano, preside del Liceo “Carlo Botta” di Ivrea. Alle ore 10.10 Elena Viretto, assessore alla cultura del Comune di Burolo parlerà per: “Un ricordo di Ovidio Glauda”. Alle ore 10.20 la dottoressa Lorenza Boni, archeologa: “Antropizzazione e viabilità fra Tardo Antico e Medioevo nel comprensorio di Burolo”.

Per le ore 10.50 Fabrizio Dassano, storico del territorio, Liceo Botta: parlerà de “L’immagine di Burolo nella cartografia”. Seguirà una pausa con servizio caffetteria offerto dalla Pro Loco di Burolo. I lavori riprenderanno alle ore 11.30 con Orso Maria Piavento, docente di Storia dell’Arte, Liceo Botta: “La chiesa della Maddalena e il Crocifisso della Parrocchiale attraverso le fonti storiche”.

Alle ore 12.00 – Alberto Gnavi, architetto: “Per una rilettura in pianta e in alzato della chiesa di Santa Maria Maddalena” e a seguire, alle ore 12.30 – Silvio Ricciardone, docente di Storia dell’Arte, Liceo Botta: “Suggestioni templari alla Maddalena di Burolo”.

Per le ore 13.00 – Adriano Grassino, sindaco di Scarmagno, e Pia Gaudino, vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Scarmagno presenteranno il campo di ricerca presso la chiesa di Sant’Eusebio al Masero di Scarmagno dal 5 al 9 settembre 2022 prossimi, con partecipazione della classe III C dell’indirizzo Classico dei Beni Culturali (Clabec) del Liceo Botta.Alle ore 13.15 le conclusioni, con presentazione della Borsa di Studio “Ovidio Glauda” da parte del sindaco Franco Cominetto e Lucia Mongiano, preside del Liceo Botta.

Per le ore 13.45 pranzo nel cortile di “Villa Pasta”, a cura della Pro Loco di Burolo, con degustazione di vini della Serra (aziende vinicole Cantina della Serra di Piverone e Terre Sparse di Chiaverano).

Per le ore 16.30 presentazione del campo di ricerca svolto dagli allievi della classe III C, indirizzo Classico dei Beni Culturali (Clabec) del Liceo Botta, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena svolto lo scorso 6-10 settembre 2021.

Alle ore 17.00 Mons. Giovanni Battista Giovanino, della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Burolo presenta: “La chiesa di S. Maria Maddalena a Burolo. Storia di una devozione secolare”. Infine alle ore 18.30 Santa Messa in suffragio di Ovidio Glauda, officiata da Mons. Giovanni Battista Giovanino presso la chiesa dell’Immacolata Concezione di Villa Pasta a Burolo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. La partecipazione al pranzo (€ 20.00) sarà possibile prenotandosi al numero 3356749361 o all’indirizzo mail lakylaky48@gmail.com.

The Immersive Experience

Grande successo per la mostra

A grande richiesta, la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience presso Torino Porta Nuova prolunga la data di apertura fino al 24 luglio 2022.

Il percorso presenta oltre 90 opere di cui 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Vicino ai più iconici capolavori “Flower Thrower” e “Girl with Balloon” che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche iBanksy, una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo.

La mostra monografica The World of Banksy – The Immersive Experience a Torino Porta Nuova è un’esperienza unica: la stazione è uno dei luoghi che più rappresenta la street art e il linguaggio universale di Banksy, in grado di arrivare al cuore, ai pensieri e all’anima di tutte le persone nel mondo.

A Saluzzo il “Premio Matteo Olivero”

E’ la salernitana Marinella Senatore la vincitrice della 44^ edizione

Ieri la presentazione

Saluzzo (Cuneo)

Luci colorate, la suggestione esaltante della festa di piazza, una creatività che s’impenna alta a cercare consensi visivi che non possono non arrivare all’osservatore ( e di primo acchito), senza tuttavia rinunciare alla veicolazione di messaggi con una forte connotazione etica e sociale. Dopo “Sinestesia Eco” del napoletano Roberto Pugliese, vincitore dell’edizione 2021, è “Dance First, Think Later” (citazione da Samuel Beckett) della salernitana di Cava de’ Tirreni, Marinella Senatore, l’opera vincitrice dell’edizione 2022 (la 44^) del “Premio Matteo Olivero”, che ogni anno porta a Saluzzo una nuova opera permanente e site specific. Promosso dalla “Fondazione Amleto Bertoni”, dal “Comune di Saluzzo” e organizzato da “The Blank e Esperienza srl”, il premio seleziona (attraverso una competente Giuria, guidata quest’anno, da Arturo Demaria, consigliere della “Fondazione Amleto Bertoni”) il migliore fra i progetti presentati da una ricca selezione di artisti in gara per la realizzazione di un’“installazione” che troverà collocazione in uno spazio individuato della Città. In tal senso l’opera della Senatore, quale vincitrice del Premio, è stata presentata mercoledì 25 maggio e va a collocarsi e a rendere unico il foyer del “Cinema Teatro Magda Olivero”. Dopo aver studiato all’ “Accademia di Belle Arti” di Napoli, al “Conservatorio di Musica” e alla “Scuola Nazionale di Cinema” di Roma, Marinella Senatore fonda nel 2012 “The School of Narrative Dance”, scuola “nomade e gratuita” fondata su metodi alternativi e non gerarchici di educazione basati sull’emancipazione, l’inclusione e la condivisione. Espone nelle più prestigiose istituzioni italiane e partecipa alle più importanti manifestazioni internazionali, fra cui “Manifesta 12” e le “Biennali” di Lione, Liverpool, Atene, Havana, San Paolo e Venezia. Fra i vari Premi, vince la quarta e la settima edizione dell’“Italian Council”, il “Premio MAXXI”, la fellowship dell’“American Academy in Rome” e il “New York Prize”. I temi sociali sottesi alla sua “Dance First, Think Later” si inseriscono perfettamente nel concetto del “RI-ABITARE”, proposto da “START 2022”, manifestazione unica nel suo genere che lega con un forte fil rouge Antiquariato, Artigianato e Arte Contemporanea e caratterizza, ormai da giorni, la meravigliosa primavera artistica saluzzese. “La ricerca artistica di Marinella Senatore – scrive la Giuria del Premio – combina in modo poetico e efficace cinema e illuminazione, danza e partecipazione, risultando così in perfetta armonia con la realizzazione di un’opera che trova la sua collocazione permanente nel cinema teatro ‘Magda Olivero’ di Saluzzo. Questo nuovo lavoro, appositamente pensato per gli spazi del foyer, attraverso l’utilizzo delle luminarie e la celebre frase ‘Dance First, Think Later’, ripresa da Samuel Beckett, invita gli spettatori a un coinvolgimento attivo della vita e dello spazio sociale”. E, da parte sua, ribadisce la Senatore: “Per l’opera ‘Dance First, Think Later’ ho concepito la luminaria nel foyer come una grande architettura di luce, un vero e proprio spazio di attivazione e scambio di energia generati dalla luce stessa. La mia luminaria vuole essere un monumento all’individuo e alla comunità, una vera e propria celebrazione e un catalizzatore dinamico di cambiamento sociale”.

Luci colorate, la suggestione esaltante della festa di piazza, una creatività che s’impenna alta a cercare consensi visivi che non possono non arrivare all’osservatore ( e di primo acchito), senza tuttavia rinunciare alla veicolazione di messaggi con una forte connotazione etica e sociale. Dopo “Sinestesia Eco” del napoletano Roberto Pugliese, vincitore dell’edizione 2021, è “Dance First, Think Later” (citazione da Samuel Beckett) della salernitana di Cava de’ Tirreni, Marinella Senatore, l’opera vincitrice dell’edizione 2022 (la 44^) del “Premio Matteo Olivero”, che ogni anno porta a Saluzzo una nuova opera permanente e site specific. Promosso dalla “Fondazione Amleto Bertoni”, dal “Comune di Saluzzo” e organizzato da “The Blank e Esperienza srl”, il premio seleziona (attraverso una competente Giuria, guidata quest’anno, da Arturo Demaria, consigliere della “Fondazione Amleto Bertoni”) il migliore fra i progetti presentati da una ricca selezione di artisti in gara per la realizzazione di un’“installazione” che troverà collocazione in uno spazio individuato della Città. In tal senso l’opera della Senatore, quale vincitrice del Premio, è stata presentata mercoledì 25 maggio e va a collocarsi e a rendere unico il foyer del “Cinema Teatro Magda Olivero”. Dopo aver studiato all’ “Accademia di Belle Arti” di Napoli, al “Conservatorio di Musica” e alla “Scuola Nazionale di Cinema” di Roma, Marinella Senatore fonda nel 2012 “The School of Narrative Dance”, scuola “nomade e gratuita” fondata su metodi alternativi e non gerarchici di educazione basati sull’emancipazione, l’inclusione e la condivisione. Espone nelle più prestigiose istituzioni italiane e partecipa alle più importanti manifestazioni internazionali, fra cui “Manifesta 12” e le “Biennali” di Lione, Liverpool, Atene, Havana, San Paolo e Venezia. Fra i vari Premi, vince la quarta e la settima edizione dell’“Italian Council”, il “Premio MAXXI”, la fellowship dell’“American Academy in Rome” e il “New York Prize”. I temi sociali sottesi alla sua “Dance First, Think Later” si inseriscono perfettamente nel concetto del “RI-ABITARE”, proposto da “START 2022”, manifestazione unica nel suo genere che lega con un forte fil rouge Antiquariato, Artigianato e Arte Contemporanea e caratterizza, ormai da giorni, la meravigliosa primavera artistica saluzzese. “La ricerca artistica di Marinella Senatore – scrive la Giuria del Premio – combina in modo poetico e efficace cinema e illuminazione, danza e partecipazione, risultando così in perfetta armonia con la realizzazione di un’opera che trova la sua collocazione permanente nel cinema teatro ‘Magda Olivero’ di Saluzzo. Questo nuovo lavoro, appositamente pensato per gli spazi del foyer, attraverso l’utilizzo delle luminarie e la celebre frase ‘Dance First, Think Later’, ripresa da Samuel Beckett, invita gli spettatori a un coinvolgimento attivo della vita e dello spazio sociale”. E, da parte sua, ribadisce la Senatore: “Per l’opera ‘Dance First, Think Later’ ho concepito la luminaria nel foyer come una grande architettura di luce, un vero e proprio spazio di attivazione e scambio di energia generati dalla luce stessa. La mia luminaria vuole essere un monumento all’individuo e alla comunità, una vera e propria celebrazione e un catalizzatore dinamico di cambiamento sociale”.

g.m.

Nelle foto:

– Marinella Senatore

– “Dance First, Think Later”, Neon, 2021

AGENDA APPUNTAMENTI FONDAZIONE TORINO MUSEI

27 maggio – 2 giugno 2022

VENERDI 27 MAGGIO

Venerdì 27 maggio ore 15

FANTASMI DI GUERRIERI DALLA STORIA DEGLI HEIKE AL TEATRO NŌ

MAO – conferenza del ciclo “Spiriti, demoni e soprannaturale nella cultura giapponese”

A cura di Roberta Strippoli (Università degli studi di Napoli L’Orientale)

Ciclo di conferenze complementari e di approfondimento all’attività didattica del corso di letteratura giapponese per gli studenti e le studentesse del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, ma aperte anche alla cittadinanza, ospitato dal MAO Museo di Arte Orientale, dedicate ai temi del soprannaturale, del fantastico e ai kaidan (le storie di fantasmi), che hanno particolare rilevanza nel contesto della letteratura premoderna.

Inizialmente composta e recitata da cantastorie girovaghi, la Storia degli Heike narra, in modo romanticizzato, i momenti principali della guerra tra due clan militari, terminata nel 1185. Nel conflitto persero la vita numerosi guerrieri, soprattutto dalla parte del clan sconfitto, gli Heike. Ispirato da quest’opera, il teatro nō (14mo secolo) mette in scena i fantasmi di alcuni guerrieri morti in battaglia, dando a questi guerrieri la possibilità di raccontare un’ultima volta le loro vicende e placare i loro spiriti vendicativi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Venerdì 27 maggio ore 16.30

BENESSERE, BELLEZZA E LUSSO A POMPEI

Palazzo Madama – visita guidata alla mostra Invito a Pompei

La visita proposta è un interessante percorso che, descrivendo i numerosi oggetti esposti, si inoltra nel mondo della bellezza e della cura della persona, descrivendo usi e costumi della Pompei di I secolo d.C.

Le terme e le palestre erano luoghi di normale frequentazione e socialità. Gli abiti e i monili di ricco valore erano indossati con attenta raffinatezza. La mostra presenta pezzi di fine oreficeria: anelli, bracciali e collane in oro provenienti da diversi siti dell’area vesuviana. Le cronache del tempo raccontano con puntualità quanto facessero parte del corredo personale. Le donne indossavano bracciali, cavigliere e orecchini, intersecavano pietre preziose fra i capelli per valorizzare le già ricercate acconciature, perfette per delineare lo status sociale di appartenenza. Incensi, unguenti e raffinati profumi riempivano preziosi contenitori, custodendo gradevoli fragranze.

Un racconto di lusso e di abitudini da scoprire guidati, per leggere la mostra con uno sguardo diverso e particolare.

Costo: € 6 a partecipante

Costi aggiuntivi: biglietto di ingresso al museo; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta

Info e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

SABATO 28 MAGGIO

Sabato 28 maggio ore 16.30

PROIEZIONE E INCONTRO CON I REGISTI RITU SARIN E TENZING SONAM

MAO – proiezione e talk nell’ambito della mostra Il Grande Vuoto

THE REINCARNATION OF KHENSUR RINPOCHE, 1991, 62 minuti

Choenzey è un monaco di 47 anni che vive in un monastero tibetano nel sud dell’India. Il suo maestro spirituale, Khensur Rinpoche, è morto da quattro anni e, secondo la credenza tibetana, presto si reincarnerà. È però responsabilità di Choenzey, in quanto suo discepolo più stretto, trovare la reincarnazione e prendersene cura. Il film segue la ricerca di Choenzey e la sua scoperta di un bambino di 4 anni birichino ma simpatico, riconosciuto dal Dalai Lama e dall’Oracolo di Stato tibetano come la sua reincarnazione. Senza sentimentalismi, il film coglie il commovente rapporto che si sviluppa tra l’ex discepolo e il suo giovane maestro.

THE THREAD OF KARMA, 2007, 50 minuti

Sedici anni dopo The reincarnation of Khensur Rinpoche, i registi tornano a fare visita alla reincarnazione nel monastero di Drepung, nel sud dell’India. Il film offre uno sguardo intimo sulla vita di un giovane lama che aspira a essere all’altezza della reputazione della sua precedente incarnazione. Esplora anche la sua commovente relazione con le due persone a lui più vicine, il suo assistente e il suo maestro spirituale, entrambi legati a lui nella sua vita precedente. Concentrandosi su questi legami, il film dipinge un toccante ritratto dei Rinpoche, anche se demistifica la tradizione buddhista tibetana della reincarnazione.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

DOMENICA 29 MAGGIO

Domenica 29 maggio ore 10 – 18

LE PIANTE DEL PRINCIPE. VITA, ARTE E MESTIERI NEL GIARDINO DI LUDOVICO DI SAVOIA–ACAIA

Palazzo Madama – evento in giardino con l’Associazione Culturale Speculum Historiae

Il Giardino Botanico Medievale di Palazzo Madama diventa per una domenica teatro di tableau vivant a cura dei figuranti storici dell’Associazione Culturale Speculum Historiae.

La giornata è interamente dedicata al Medioevo: il giardino sarà popolato da personaggi in abito storico medievale, che accompagneranno i visitatori in un viaggio indietro nel tempo, sino ai primi anni del 1400, approfondendo temi di salute, alimentazione e tecniche artigianali del passato.

Guide naturaliste illustreranno ai partecipanti le diverse specie di piante e fiori presenti nel giardino: durante l’itinerario si incontreranno i figuranti in abiti storici che parleranno di erbe tintorie, medicina medievale, alimentazione nobile e contadina dei primi anni del XV secolo. Sarà, inoltre, l’occasione per riscoprire la vita quotidiana nel Piemonte medievale tra corti, città e campagne, gli strumenti e le tecniche utilizzati all’epoca per svolgere diversi mestieri come quello del tintore, del cacciatore e del cuoco in un percorso tematico attraverso i vari ambienti del giardino medievale: l’orto, il bosco, il frutteto e il Giardino del Principe.

Ai bambini più piccoli è dedicato un percorso kids. Ogni partecipante riceverà uno zainetto in cui potrà raccogliere “piccoli ma preziosi regali” dai personaggi del passato con “istruzioni per l’uso”.

Costo: 5 € biglietto di ingresso al giardino; 10 € biglietto di ingresso al giardino + museo e giardini 10.00 (gratuito possessori di Abbonamento Musei)

Itinerari guidati

ore 10.15, 11.30, 12.30, 14.00, 17.00

costo: 10 €

Percorso kids (bambini dai 5 ai 10 anni)

ore 15.30

costo: 15 € a bambino (comprende visita guidata e materiale didattico); 10 € adulti accompagnatori

Informazioni e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

LUNEDI 30 MAGGIO

Lunedì 30 maggio ore 16.45

HIC SUNT LEONES. INSEGUIRE LE PREDE SULLE PARETI DELLE CASE POMPEIANE

Palazzo Madama – conferenza con Diego Elia, Veronica Bellacicco – Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino

Dalle pericolose cacce popolate da belve feroci ̶ leoni, tigri, lupi e orsi ̶ alle più semplici battute di caccia al cervo: le residenze pompeiane evocano mondi fantastici ed esotici in un continuo gioco di rimandi con lo spazio reale dei fastosi giardini. All’hortus privato si contrappone così la natura selvaggia. Un viaggio attraverso affascinanti immagini, tra le più amate a Pompei, permetterà di affrontare il significato di questi affreschi, tra schemi compositivi, elementi iconografici, valori simbolici.

La conferenza fa parte del ciclo legato alla mostra Invito a Pompei, in corso a Palazzo Madama fino al 29 agosto.

Prossimi appuntamenti

Lunedì 6/06

Da Pompei a Rio de Janeiro (e ritorno): il viaggio di Iside

- Cardinali, A. Scarcella – Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

Lunedì 20/06

Scrivere sui muri a Pompei: pareti fragili e messaggi immortali

- Giorcelli – Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 011 4429629 madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

MERCOLEDI 1 GIUGNO

Mercoledì 1 giugno ore 18.30

PERFORMANCE DI HATIS NOIT PER IL GRANDE VUOTO

MAO – performance nell’ambito della mostra Il Grande Vuoto

Interpretazione vocale trascendentale.

Cantante giapponese originaria dell’Hokkaido, Hatis Noit è fortemente influenzata dal Gagaku (musica classica giapponese), come anche da diversi stili operistici, dai canti bulgari e gregoriani, nonché da musica d’avanguardia e pop. All’età di 16 anni, durante un viaggio in Nepal verso il luogo di nascita del Buddha, si rese conto che cantare era la sua vocazione. Durante il soggiorno in un tempio, Hatis Noit sentì una monaca cantare, il suono la commosse così intensamente che si rese immediatamente conto del potere viscerale della voce umana: uno strumento primordiale e istintivo che ci collega all’essenza stessa dell’umanità, della natura e del nostro universo.

Il nome Hatis Noit è tratto dal folklore giapponese e significa lo stelo del fiore di loto. Nella tradizione giapponese il loto rappresenta il mondo dei vivi, mentre la sua radice è il mondo degli spiriti; Hatis Noit è quindi ciò che collega i due.

Prenotazione obbligatoria. I biglietti sono disponibili in museo e comprendono l’ingresso in mostra.

Biglietto singolo: 15 € | Abbonamento per 5 concerti: 60 € (40 € per possessori Abbonamento Musei).

Ridotto studenti: 10 € | Abbonamento studenti per 5 concerti: 40 €.

|

Theatrum Sabaudiae propone visite guidate in museo alle collezioni e alle mostre di Palazzo Madama, GAM e MAO. Per informazioni e prenotazioni: 011.52.11.788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

https://www.arteintorino.com/visite-guidate/gam.html https://www.arteintorino.com/visite-guidate/mao.html https://www.arteintorino.com/visite-guidate/palazzo-madama.html

|

Street art per ricordare Battiato

A un anno dalla scomparsa del Maestro Franco Battiato, lo street artist John Sale, lo ricorda con la frase estrapolata da una sua celebre canzone – e in un istante ritorna la voglia di vivere a un’altra velocità-. La poesia, la filosofia e la musica delle sue canzoni, ci parlano di mondi, spazi, e dimensioni altre nelle quali il Maestro continuerà a vibrare.

Giovanni Saldì: Torino portici di Piazza castello lato Galleria Subalpina

Sino al 24 luglio, nella piazza Santa Croce di Avigliana

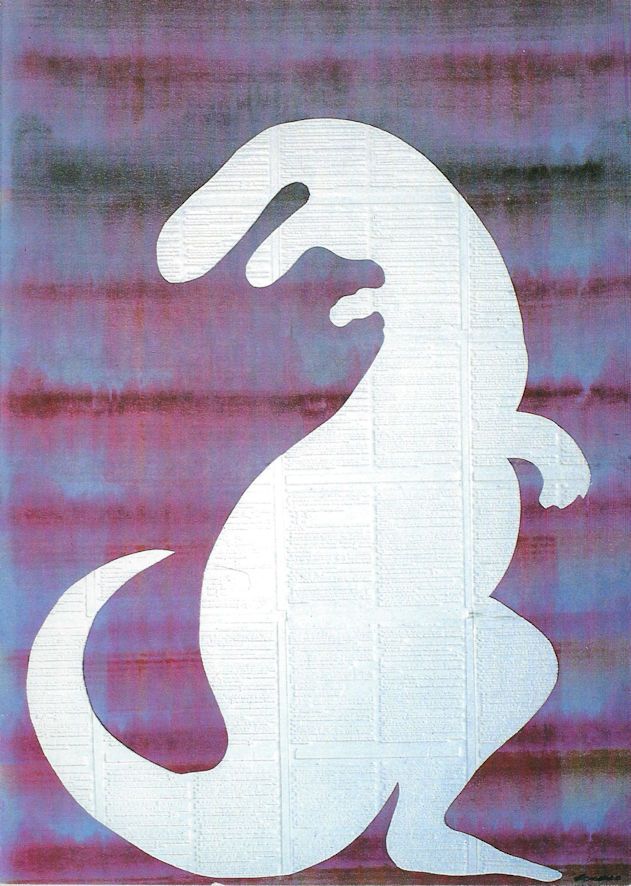

Ezio Gribaudo, classe 1929, studi a Brera e al Politecnico torinese, viaggi a Parigi (nel 1947), a Mosca (nel 1950) e a Bucarest nel 1953, nello stesso anno la prima personale alla Saletta Cristallo a Torino e sei anni dopo la prima grande mostra alla Bussola. L’inizio di un lungo percorso artistico e professionale, in veste di editore d’arte, che lo vede negli anni collaborare con artisti quali Chagall, de Chirico, Fontana, Peggy Guggenheim, Mirò e Moore. Nella seconda metà degli anni Settanta, organizza alla GAM di Torino una mostra della Peggy Guggenheim Collection e con Jean Dubuffet dà vita alla Promotrice alla mostra-spettacolo “Coucou Bazar”. Con i “Logogrifi” ha vinto il premio per la grafica alla XXXIII Biennale di Venezia (1966). Tra gli altri riconoscimenti: la IX Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma (1965), la IX Biennale di San Paolo in Brasile (1967), il Premio Pannunzio (2003), il Premio Tigullio (2009) e l’IIC – Istituto Italiano di Cultura -) Lifetime Achievement Award (2016); è stato inoltre insignito della Medaglia d’oro dei Benemeriti della Cultura, consegnata dal presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2003. Nello stesso anno è insignito della Medaglia d’Oro della Città di Torino, nel 2005 è nominato presidente dell’Accademia Albertina, di cui diviene Accademico onorario nel 2008. Per l’occasione è presentata una retrospettiva del Maestro.

Ezio Gribaudo, classe 1929, studi a Brera e al Politecnico torinese, viaggi a Parigi (nel 1947), a Mosca (nel 1950) e a Bucarest nel 1953, nello stesso anno la prima personale alla Saletta Cristallo a Torino e sei anni dopo la prima grande mostra alla Bussola. L’inizio di un lungo percorso artistico e professionale, in veste di editore d’arte, che lo vede negli anni collaborare con artisti quali Chagall, de Chirico, Fontana, Peggy Guggenheim, Mirò e Moore. Nella seconda metà degli anni Settanta, organizza alla GAM di Torino una mostra della Peggy Guggenheim Collection e con Jean Dubuffet dà vita alla Promotrice alla mostra-spettacolo “Coucou Bazar”. Con i “Logogrifi” ha vinto il premio per la grafica alla XXXIII Biennale di Venezia (1966). Tra gli altri riconoscimenti: la IX Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma (1965), la IX Biennale di San Paolo in Brasile (1967), il Premio Pannunzio (2003), il Premio Tigullio (2009) e l’IIC – Istituto Italiano di Cultura -) Lifetime Achievement Award (2016); è stato inoltre insignito della Medaglia d’oro dei Benemeriti della Cultura, consegnata dal presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2003. Nello stesso anno è insignito della Medaglia d’Oro della Città di Torino, nel 2005 è nominato presidente dell’Accademia Albertina, di cui diviene Accademico onorario nel 2008. Per l’occasione è presentata una retrospettiva del Maestro.

Silvio Vigliaturo, nato ad Acri, in Calabria, nel 1949, si trasferisce a Chieri giovanissimo, dove tuttora vive e lavora. Le prime esposizioni, nel 1977, con la partecipazione al Padiglione Italia della 54a Biennale veneziana, sino alla personale nel 2012 nelle sale del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, in un percorso artistico di costante evoluzione, tra il dipinto e l’uso del vetro, tra l’acciaio e la terracotta. Nel 2006, Vigliaturo riceve la nomina  di testimonial artistico dei XX Giochi olimpici invernali di Torino e nel giugno dello stesso anno la Città di Acri gli dedica il Museo arte contemporanea Acri che ospita una collezione permanente con più di duecento delle sue opere; nel 2010 la Regione Calabria lo invita quale testimonial all’Expo Shanghai mentre nel 2013 prende parte alla mostra Contemporary glass sculpture dell’Orlando Museum of Art.

di testimonial artistico dei XX Giochi olimpici invernali di Torino e nel giugno dello stesso anno la Città di Acri gli dedica il Museo arte contemporanea Acri che ospita una collezione permanente con più di duecento delle sue opere; nel 2010 la Regione Calabria lo invita quale testimonial all’Expo Shanghai mentre nel 2013 prende parte alla mostra Contemporary glass sculpture dell’Orlando Museum of Art.

“Due rappresentanti di quella grande energia artistica che ha caratterizzato fin dagli anni Sessanta una nuova fecondità estetica”, due linguaggi artistici differenti, due strade di successo in campo italiano come internazionale, due personalità che sempre hanno guardato al loro mondo con passione e una buona dose di ironia, soprattutto con invidiabile creatività, immergendosi appieno nel mare magnum della più spericolata e felice sperimentazione. Negli spazi della ex Chiesa di Santa Croce e della galleria “Arte per Voi”, nella piazza Conte Rosso, il Comune di Avigliana – con il patrocinio della Regione Piemonte e della stessa Città – li riunisce (sino al 24 luglio, orario di apertura sabato e domenica dalle 16 alle 22) in una vetrina modernissima di “pitture, sculture in vetro e installazioni”.

Il tutto pensato e disposto “A regola d’arte”, come suona il titolo della mostra curata da Donatella Avanzo, che sottolinea: “La mostra nasce dall’idea di suscitare un sentimento di solidarietà con la cittadinanza dopo due lunghissimi anni che ci hanno visti colpiti nei nostri legami più profondi, isolandoci gli uni dagli altri e interrompendo di fatto il nostro modo di vivere. Come segno d’unione con la città di Avigliana abbiamo pensato ad una mostra che non occupi solo spazi espositivi interni, quali una chiesa e una galleria, ma che si estenda quasi in un abbraccio alla bellissima piazza medievale Conte Rosso che fu, già nel XIII secolo, centro organizzativo nonché sede di mercati e fiere.” In questo indovinato allargarsi di emozioni alcuni degli edifici che si affacciano sulla piazza diverranno, con le prime luci della sera, “tableaux vivants” attraverso spettacolari proiezioni – curate dalla locale società Proietta srl – delle opere dei due maestri. Il catalogo della mostra è a cura de “Gli Ori – Editori Contemporanei” di Pistoia.

Il tutto pensato e disposto “A regola d’arte”, come suona il titolo della mostra curata da Donatella Avanzo, che sottolinea: “La mostra nasce dall’idea di suscitare un sentimento di solidarietà con la cittadinanza dopo due lunghissimi anni che ci hanno visti colpiti nei nostri legami più profondi, isolandoci gli uni dagli altri e interrompendo di fatto il nostro modo di vivere. Come segno d’unione con la città di Avigliana abbiamo pensato ad una mostra che non occupi solo spazi espositivi interni, quali una chiesa e una galleria, ma che si estenda quasi in un abbraccio alla bellissima piazza medievale Conte Rosso che fu, già nel XIII secolo, centro organizzativo nonché sede di mercati e fiere.” In questo indovinato allargarsi di emozioni alcuni degli edifici che si affacciano sulla piazza diverranno, con le prime luci della sera, “tableaux vivants” attraverso spettacolari proiezioni – curate dalla locale società Proietta srl – delle opere dei due maestri. Il catalogo della mostra è a cura de “Gli Ori – Editori Contemporanei” di Pistoia.

e.rb.

Nelle immagini: Ezio Gribaudo, “Brontosauro”, cm 140 x 100, tecnica mista e flami, 1993; Ezio Gribaudo, “Pinocchio e i frutti”, cm 150 x 150, tecnica mista e collage, 2014; Silvio Vigliaturo, “L’inganno”, cm 62 x 37, scultura in vetro, 2020; Silvio Vigliaturo, “Pinocchio”, cm 247 x 50, scultura in vetro, 2019.