8.500 visitatori a CAMERA nel periodo natalizio

per la mostra su ROBERT DOISNEAU

Record per singola mostra e record assoluto di visitatori nel 2022

Torino, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia

Fino al 14 febbraio 2023 | Aperta tutti i giorni

Le fotografie del leggendario autore francese Robert Doisneau, esposte a CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, continuano a riscuotere un grande interesse di pubblico come dimostrano gli oltre 8.500 visitatori di questo periodo natalizio, dal 26 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 compreso, per una media giornaliera di circa 600 persone.

Il totale dei visitatori della mostra – aperta a metà ottobre – a oggi è di 38.000 persone, cifra che rappresenta un record assoluto per le mostre di CAMERA, superando anche quella dedicata a Man Ray, tenutasi prima della pandemia.

Altro successo per il 2022 di CAMERA sono gli oltre 71.000 visitatori annuali che hanno superato il massimo raggiunto fino ad ora dal Centro Italiano per la Fotografia con 63.000 visitatori nel 2019.

***

In un viaggio unico attraverso le strade di Parigi e della sua banlieue, nel cuore di quel “teatro della strada” oggetto di molti suoi scatti iconici e indimenticabili, la mostra, visitabile fino al 14 febbraio a Torino, racconta la storia, la vita e l’amore a Parigi in oltre 130 fotografie con immagini iconiche insieme a scatti meno noti ma altrettanto straordinari, selezionati fra gli oltre 450.000 negativi di cui si compone l’archivio Doisneau.

Che si tratti di fotografie realizzate su commissione o durante le lunghe giornate a girovagare per Parigi, Doisneau racconta il proprio tempo attraverso uno sguardo guidato dalla disobbedienza e dalla curiosità, indicati da lui come ‘i due requisiti principali di questo mestiere’. Non sorprende, quindi, quanto le sue immagini siano impregnate di un surrealismo ‘premeditato’, data la spiccata capacità nel comporre scene all’apparenza spontanee, come nel caso dell’iconica fotografia del bacio. Con il suo obiettivo, Doisneau ha catturato con enorme libertà espressiva la vita quotidiana degli uomini, delle donne, dei bambini di Parigi e della sua banlieue, sapendo tradurne le azioni e i gesti, i desideri e le emozioni, tracciando uno spaccato realistico ed empatico dell’umanità del dopoguerra. È questo sguardo, assolutamente personale e talmente lucido da riuscire a toccare corde universali, ad avergli garantito un posto d’onore nella storia della fotografia del XX secolo, portandolo a essere uno degli autori più conosciuti al mondo.

L’esposizione, curata da Gabriel Bauret e promossa da CAMERA, Silvana Editoriale e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, è accompagnata dal catalogo “Robert Doisneau”, edito da Silvana Editoriale.

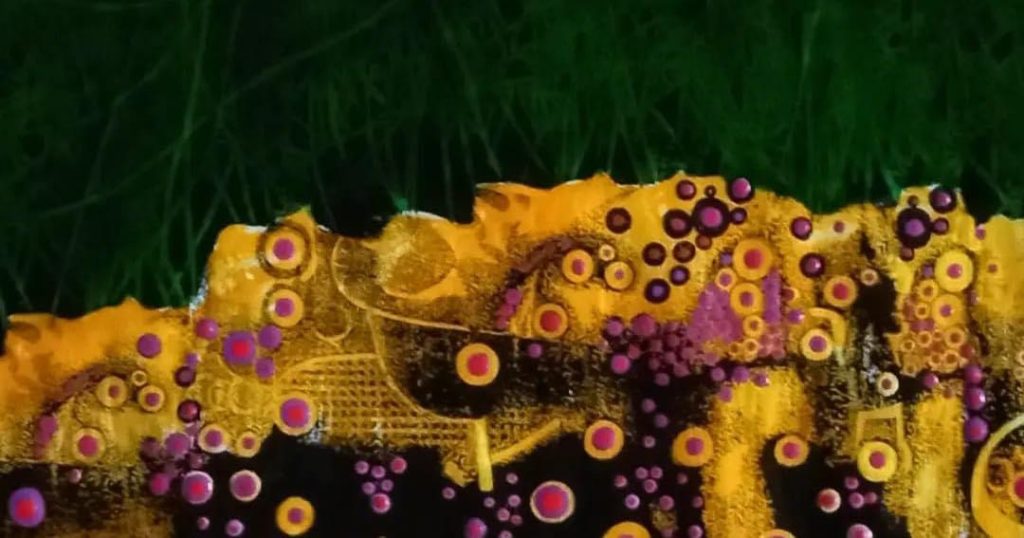

Dai frammenti copti in lino e lana lavorata ad arazzo – i più antichi (VI – VIII secolo) – provenienti da Antinoe, città dell’Egitto romano fondata nell’anno 130 dall’imperatore Adriano in memoria del suo giovane “eromenos” Antinoo, fino ai due briosi vestiti in stile Charleston di sartoria milanese (databili intorno agli anni Venti del secolo scorso), passando per i magnifici tessuti medievali che documentano la produzione delle manifatture seriche del bacino mediterraneo e dei primi importanti centri manifatturieri italiani. Sono oltre 50 le opere della Collezione di “Tessuti e Moda” di “Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica” (comprendente circa 4mila manufatti e fra le più importanti d’Italia) tornate in bella esposizione, dopo sette anni a riposo, nella Sala ad esse dedicata al secondo piano del Museo di piazza Castello a Torino. “Si tratta di un allestimento – dicono i responsabili – che riproporrà a rotazione nuove opere della raccolta e che andrà periodicamente mutando, in modo da conservare la corretta conservazione dei beni”.

Dai frammenti copti in lino e lana lavorata ad arazzo – i più antichi (VI – VIII secolo) – provenienti da Antinoe, città dell’Egitto romano fondata nell’anno 130 dall’imperatore Adriano in memoria del suo giovane “eromenos” Antinoo, fino ai due briosi vestiti in stile Charleston di sartoria milanese (databili intorno agli anni Venti del secolo scorso), passando per i magnifici tessuti medievali che documentano la produzione delle manifatture seriche del bacino mediterraneo e dei primi importanti centri manifatturieri italiani. Sono oltre 50 le opere della Collezione di “Tessuti e Moda” di “Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica” (comprendente circa 4mila manufatti e fra le più importanti d’Italia) tornate in bella esposizione, dopo sette anni a riposo, nella Sala ad esse dedicata al secondo piano del Museo di piazza Castello a Torino. “Si tratta di un allestimento – dicono i responsabili – che riproporrà a rotazione nuove opere della raccolta e che andrà periodicamente mutando, in modo da conservare la corretta conservazione dei beni”. Beni di antico inestimabile valore, se si pensa che solo alla fine del VI secolo, l’industria della seta si insedia (dopo che per molti secoli era stata un segreto ben protetto della Cina) nel Mediterraneo orientale bizantino, estendendosi poi verso occidente a traino dell’espansione islamica, giungendo quindi nell’Europa cristiana ed entrando, in particolare sotto forma di doni diplomatici, nei palazzi imperiali e papali, nonché nei tesori delle cattedrali come involucro delle sacre reliquie. In Italia, la tessitura della seta data a partire dal XII e XIII secolo. Venezia, Lucca e Firenze, i principali centri. Da lì partono i “velluti operati”, lavorati con filati d’oro e d’argento e diretti verso le principali corti rinascimentali. Ne sono testimonianza a “Palazzo Madama”, un magnifico “telo cremisi” veneziano tagliato a due altezze, storicamente detto alto-basso, e un ampio “frammento di velluto” di seta rossa e oro filato dal tipico disegno tardo quattrocentesco dei fiori di cardo, già parte di una veste liturgica.

Beni di antico inestimabile valore, se si pensa che solo alla fine del VI secolo, l’industria della seta si insedia (dopo che per molti secoli era stata un segreto ben protetto della Cina) nel Mediterraneo orientale bizantino, estendendosi poi verso occidente a traino dell’espansione islamica, giungendo quindi nell’Europa cristiana ed entrando, in particolare sotto forma di doni diplomatici, nei palazzi imperiali e papali, nonché nei tesori delle cattedrali come involucro delle sacre reliquie. In Italia, la tessitura della seta data a partire dal XII e XIII secolo. Venezia, Lucca e Firenze, i principali centri. Da lì partono i “velluti operati”, lavorati con filati d’oro e d’argento e diretti verso le principali corti rinascimentali. Ne sono testimonianza a “Palazzo Madama”, un magnifico “telo cremisi” veneziano tagliato a due altezze, storicamente detto alto-basso, e un ampio “frammento di velluto” di seta rossa e oro filato dal tipico disegno tardo quattrocentesco dei fiori di cardo, già parte di una veste liturgica.