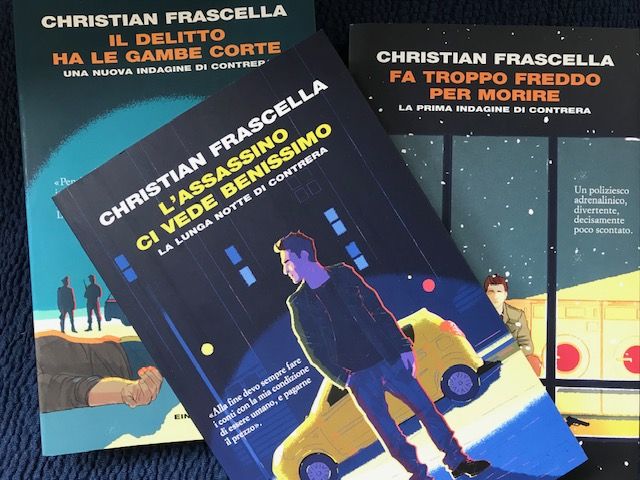

La trilogia di Contrera è una trilogia sulla saga di Barriera di Milano, scritta da Christian Frascella. Poche le speranze di tornare agli antichi splendori. Bel libro anche l’ultimo, e soprattutto scritto in modo magistrale ed accattivante, come del resto i primi due della serie.

Confessiamo un un nostro personale debito verso l’autore. Riesce a descrivere questa disperazione con una certa leggerezza che rende la lettura gradevole e meno onerosa per chi ci è nato e vissuto, come il sottoscritto. Il suo racconto penetra nelle strade dandone una visione nitida. Contrera usa l’auto della sorella. La sua gli è stata bruciata perché ha pestato i piedi a chi non doveva pestarli. È un uomo capace schiacciato dal troppo peso del ricordo di suo padre. Piccoli viaggi in auto che, concretamente ti fanno capire che cosa è diventata Barriera. Ad una cena tra vecchi amici mi sfottevano perché invocavo l’intervento dell’Esercito e poi dicevano, giustamente , che Chistian Frascella era un grande per questi suoi romanzi. Nel terzo libro mi sembra che le conclusioni siano molto ma molto simili. A mali estremi estremi rimedi. Quando c’è cancrena bisogna amputare. Viceversa tutto il corpo si ammala. Francamente è dura sperare, ma è l’unica carta in mano che abbiamo da calare. Proprio il finale pessimismo dell’autore potrebbe essere un buon viatico affinché qualcosa cambi. Si diceva una volta che per ritornare in paradiso bisogna scendere negli inferi. Indubbiamente Barriera di Milano sta conoscendo qualcosa di molto simile all’inferno. Durissima la risalita, ma è un nostro dovere impegnarci e sperare ancora.

Confessiamo un un nostro personale debito verso l’autore. Riesce a descrivere questa disperazione con una certa leggerezza che rende la lettura gradevole e meno onerosa per chi ci è nato e vissuto, come il sottoscritto. Il suo racconto penetra nelle strade dandone una visione nitida. Contrera usa l’auto della sorella. La sua gli è stata bruciata perché ha pestato i piedi a chi non doveva pestarli. È un uomo capace schiacciato dal troppo peso del ricordo di suo padre. Piccoli viaggi in auto che, concretamente ti fanno capire che cosa è diventata Barriera. Ad una cena tra vecchi amici mi sfottevano perché invocavo l’intervento dell’Esercito e poi dicevano, giustamente , che Chistian Frascella era un grande per questi suoi romanzi. Nel terzo libro mi sembra che le conclusioni siano molto ma molto simili. A mali estremi estremi rimedi. Quando c’è cancrena bisogna amputare. Viceversa tutto il corpo si ammala. Francamente è dura sperare, ma è l’unica carta in mano che abbiamo da calare. Proprio il finale pessimismo dell’autore potrebbe essere un buon viatico affinché qualcosa cambi. Si diceva una volta che per ritornare in paradiso bisogna scendere negli inferi. Indubbiamente Barriera di Milano sta conoscendo qualcosa di molto simile all’inferno. Durissima la risalita, ma è un nostro dovere impegnarci e sperare ancora.

FRECCIATE

FRECCIATE

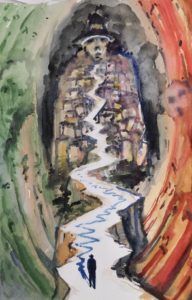

Temi come il distanziamento fisico, indispensabile e richiesto per superare l’emergenza sanitaria, hanno ricevuto un’efficace traduzione pittorica, per esempio, in dipinti capaci di cogliere, lungo un sentiero costeggiato di alberi, la sagoma di due uomini distanti tra loro, ma idealmente uniti dalla scia scura della loro ombra.

Temi come il distanziamento fisico, indispensabile e richiesto per superare l’emergenza sanitaria, hanno ricevuto un’efficace traduzione pittorica, per esempio, in dipinti capaci di cogliere, lungo un sentiero costeggiato di alberi, la sagoma di due uomini distanti tra loro, ma idealmente uniti dalla scia scura della loro ombra. L’artista ha saputo trasportare molto bene nel contesto della pandemia, purtroppo tragico e spesso caratterizzato dall’impotenza da parte dell’uomo all’azione, le tematiche che contraddistinguono il suo stile ed il suo linguaggio artistico. Si tratta, per esempio, del tema del viaggio e di quello dell’indagine sull’uomo e sulla natura dell’artista stesso, che insegue la ‘sua ombra’ ed i suoi contrari, a metà tra Romanticismo e Modernismo. In fondo l’aspirazione del vero artista è sempre stata quella di indagare, attraverso la sua arte e la sua poetica, le tematiche del presente e del futuro. Di fronte ad un evento epocale e catastroficamente inaspettato come è stato la pandemia da coronavirus, un artista come Andrea Granchi si è posto la domanda sulla realizzabilita’ di un futuro in cui si possa ritrovare una comunione spirituale tra gli esseri umani.

L’artista ha saputo trasportare molto bene nel contesto della pandemia, purtroppo tragico e spesso caratterizzato dall’impotenza da parte dell’uomo all’azione, le tematiche che contraddistinguono il suo stile ed il suo linguaggio artistico. Si tratta, per esempio, del tema del viaggio e di quello dell’indagine sull’uomo e sulla natura dell’artista stesso, che insegue la ‘sua ombra’ ed i suoi contrari, a metà tra Romanticismo e Modernismo. In fondo l’aspirazione del vero artista è sempre stata quella di indagare, attraverso la sua arte e la sua poetica, le tematiche del presente e del futuro. Di fronte ad un evento epocale e catastroficamente inaspettato come è stato la pandemia da coronavirus, un artista come Andrea Granchi si è posto la domanda sulla realizzabilita’ di un futuro in cui si possa ritrovare una comunione spirituale tra gli esseri umani.