All’ultimo piano del Castello di Santena c’è la stanza di Cavour, primo ministro del Regno d’Italia, con i suoi arredi originali tra cui il letto dove morì a Torino, la sua scrivania personale, i mobili e i cimeli del nipote Augusto morto a Goito nel 1848 a vent’anni, provenienti dal Palazzo torinese dove Camillo Benso si spense 160 anni fa, il 6 giugno 1861.

Cavour riuscì solo a pronunciare qualche parola. Alle 7 del mattino del 6 giugno avrebbe detto la famosa frase: “frate, frate, libera Chiesa in libero Stato”. Verso le nove Re Vittorio Emanuele si recò a Palazzo Cavour. Nonostante la febbre lo statista riconobbe il sovrano e le sue ultime parole furono: “l’Italia è fatta, tutto è salvo”, poi morì. Sotto la pioggia una folla immensa seguì nel centro di Torino il funerale celebrato dallo stesso padre Giacomo nella chiesa della Madonna degli Angeli tra le vie Carlo Alberto e Cavour. Era il 6 giugno 1861, Cavour si spense nel palazzo di famiglia a meno di tre mesi dalla proclamazione del Regno d’Italia e fu sepolto, come aveva chiesto, a Santena nella tomba di famiglia. Ora, dopo quattro anni di lavoro, il Museo-Memoriale Cavour, collocato all’interno del Castello di Santena, è stato finalmente riaperto al pubblico lo scorso 17 marzo, quando, in occasione del 160esimo anniversario dell’Unità nazionale, il presidente onorario della Fondazione Camillo Cavour, Nerio Nesi, e il suo presidente Marco Boglione, tagliarono il nastro tricolore. Le visite al castello con gli appartamenti, gli arredi, gli oggetti personali e i documenti che raccontano la vita dello statista e la storia del Risorgimento sono possibili, per il momento, solo su prenotazione. All’esterno della dimora è stata ristrutturata la tomba di famiglia dove Cavour è sepolto e nel parco cavouriano si può vedere anche la lapide della contessa di Castiglione. Fu Carlo Ottavio Benso di Santena a volere la costruzione del castello che passò poi alla famiglia Benso di Cavour che lo utilizzò come tenuta estiva di caccia. Oggi, il luogo dove ha vissuto uno dei personaggi più importanti della storia d’Italia, è una villa del Settecento circondata da un parco all’inglese con alberi secolari e tanti scoiattoli che corrono e si arrampicano sulle piante. Nelle sale del castello sono conservati mobili e arredi d’epoca tra cui una coppa di in porcellana di Sèvres regalata da Napoleone III a Cavour. Al piano terra si possono ammirare il salone delle cacce, la sala da pranzo e il salotto cinese mentre ai piani superiori ci sono la biblioteca, la camera verde e la camera da letto dello statista. All’esterno si trovano le scuderie, il salone diplomatico e la tomba dei conti Benso di Cavour dove è sepolto Camillo Benso di Cavour.

Cavour riuscì solo a pronunciare qualche parola. Alle 7 del mattino del 6 giugno avrebbe detto la famosa frase: “frate, frate, libera Chiesa in libero Stato”. Verso le nove Re Vittorio Emanuele si recò a Palazzo Cavour. Nonostante la febbre lo statista riconobbe il sovrano e le sue ultime parole furono: “l’Italia è fatta, tutto è salvo”, poi morì. Sotto la pioggia una folla immensa seguì nel centro di Torino il funerale celebrato dallo stesso padre Giacomo nella chiesa della Madonna degli Angeli tra le vie Carlo Alberto e Cavour. Era il 6 giugno 1861, Cavour si spense nel palazzo di famiglia a meno di tre mesi dalla proclamazione del Regno d’Italia e fu sepolto, come aveva chiesto, a Santena nella tomba di famiglia. Ora, dopo quattro anni di lavoro, il Museo-Memoriale Cavour, collocato all’interno del Castello di Santena, è stato finalmente riaperto al pubblico lo scorso 17 marzo, quando, in occasione del 160esimo anniversario dell’Unità nazionale, il presidente onorario della Fondazione Camillo Cavour, Nerio Nesi, e il suo presidente Marco Boglione, tagliarono il nastro tricolore. Le visite al castello con gli appartamenti, gli arredi, gli oggetti personali e i documenti che raccontano la vita dello statista e la storia del Risorgimento sono possibili, per il momento, solo su prenotazione. All’esterno della dimora è stata ristrutturata la tomba di famiglia dove Cavour è sepolto e nel parco cavouriano si può vedere anche la lapide della contessa di Castiglione. Fu Carlo Ottavio Benso di Santena a volere la costruzione del castello che passò poi alla famiglia Benso di Cavour che lo utilizzò come tenuta estiva di caccia. Oggi, il luogo dove ha vissuto uno dei personaggi più importanti della storia d’Italia, è una villa del Settecento circondata da un parco all’inglese con alberi secolari e tanti scoiattoli che corrono e si arrampicano sulle piante. Nelle sale del castello sono conservati mobili e arredi d’epoca tra cui una coppa di in porcellana di Sèvres regalata da Napoleone III a Cavour. Al piano terra si possono ammirare il salone delle cacce, la sala da pranzo e il salotto cinese mentre ai piani superiori ci sono la biblioteca, la camera verde e la camera da letto dello statista. All’esterno si trovano le scuderie, il salone diplomatico e la tomba dei conti Benso di Cavour dove è sepolto Camillo Benso di Cavour.

Perché il teatro, affine per molti versi alla materia, non avrebbe dovuto impadronirsi di

Perché il teatro, affine per molti versi alla materia, non avrebbe dovuto impadronirsi di Ha avuto a disposizione una

Ha avuto a disposizione una

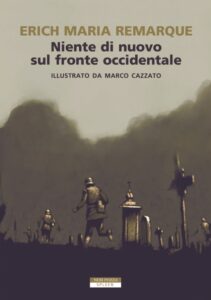

Racconigi (Cuneo) Illustrazioni nitide e vigorose nella drammatica forza di un’attualità che oggi è ancora realtà assai inquietante. Come attuale, oggi più che mai, continua ad essere il libro scritto più di novant’anni fa, cui le stesse illustrazioni s’ispirano. Se ne parlerà, delle illustrazioni e del libro, nell’incontro organizzato a Racconigi, sabato 5 giugno (ore 17,30) negli spazi della “Soms”, in via Carlo Costa 23, dall’Associazione Culturale “Progetto Cantoregi” con Marco Cazzato. Origini racconigesi ma residente a Torino, Cazzato è fra i più importanti illustratori italiani, collaboratore di riviste, giornali ed editori nazionali e internazionali nonché autore di copertine di libri e album musicali e disegnatore di manifesti. Nel corso dell’incontro, si parlerà e si dialogherà intorno al suo ultimo lavoro uscito nel 2020, edito da “Neri Pozza”: le illustrazioni del romanzo “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, l’opera con cui nel lontano 1929 lo scrittore tedesco Erich Maria Remarque raccontò alla Germania e al mondo intero l’orrore della Prima guerra mondiale, che lui stesso aveva vissuto come giovane soldato. Marco Cazzato illustra il libro con immagini che riescono a restituire la drammaticità e l’intensità di un conflitto che, dominato dalla tecnica e da un impiego di mezzi di distruzione mai visto prima, segnò la fine della vecchia Europa. Quarant le tavole illustrate in cui si legge appieno la modernità di Remarque, perché il romanzo è una storia anche attuale, sulle conseguenze del nazionalismo esasperato. “Per cogliere tutto questo – racconta Marco Cazzato– ho deciso di concentrarmi sui dettagli, che sono una delle mie cifre stilistiche. Per aiutarmi a descrivere visivamente il conflitto ho attinto da fotografie e documentari d’epoca. […] Ci sono anche molti disegni che non raccontano la guerra, ma ciò che con la guerra si perde”.

Racconigi (Cuneo) Illustrazioni nitide e vigorose nella drammatica forza di un’attualità che oggi è ancora realtà assai inquietante. Come attuale, oggi più che mai, continua ad essere il libro scritto più di novant’anni fa, cui le stesse illustrazioni s’ispirano. Se ne parlerà, delle illustrazioni e del libro, nell’incontro organizzato a Racconigi, sabato 5 giugno (ore 17,30) negli spazi della “Soms”, in via Carlo Costa 23, dall’Associazione Culturale “Progetto Cantoregi” con Marco Cazzato. Origini racconigesi ma residente a Torino, Cazzato è fra i più importanti illustratori italiani, collaboratore di riviste, giornali ed editori nazionali e internazionali nonché autore di copertine di libri e album musicali e disegnatore di manifesti. Nel corso dell’incontro, si parlerà e si dialogherà intorno al suo ultimo lavoro uscito nel 2020, edito da “Neri Pozza”: le illustrazioni del romanzo “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, l’opera con cui nel lontano 1929 lo scrittore tedesco Erich Maria Remarque raccontò alla Germania e al mondo intero l’orrore della Prima guerra mondiale, che lui stesso aveva vissuto come giovane soldato. Marco Cazzato illustra il libro con immagini che riescono a restituire la drammaticità e l’intensità di un conflitto che, dominato dalla tecnica e da un impiego di mezzi di distruzione mai visto prima, segnò la fine della vecchia Europa. Quarant le tavole illustrate in cui si legge appieno la modernità di Remarque, perché il romanzo è una storia anche attuale, sulle conseguenze del nazionalismo esasperato. “Per cogliere tutto questo – racconta Marco Cazzato– ho deciso di concentrarmi sui dettagli, che sono una delle mie cifre stilistiche. Per aiutarmi a descrivere visivamente il conflitto ho attinto da fotografie e documentari d’epoca. […] Ci sono anche molti disegni che non raccontano la guerra, ma ciò che con la guerra si perde”.

“Soundwatching Reloaded”, per l’appunto. Stoppata nei mesi scorsi dall’emergenza sanitaria, la rassegna che, sotto la regia dell’Associazione Musicale “Rive-Gauche”, ha ricevuto per il quarto anno consecutivo l’“EFFE Label” dalla “European Festivals Associations”, torna in pista (con il principale sostegno della “Fondazione Compagnia di San Paolo” nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “Performing Arts”) confermando tutti gli appuntamenti ancora in programma. In tutto 10. Cinque le città coinvolte ( Genova e quattro piemontesi: Torino, Cuneo, Rivoli e Santena), 44 gli interpreti di calibro internazionale, la maggior parte under 35, con 25 prime esecuzioni assolute. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Dopo la ripartenza da Genova, sabato 5 giugno (nella prestigiosa “Galleria Nazionale di Palazzo Spinola”, dove fra opere di Antonello da Messina, Antoon van Dick e Rubens, ci si potrà muovere fra teatro e cinema nelle interpretazioni della flautista londinese Sara Minelli e del Duo Alterno), da mercoledì 9 a venerdì 11 giugno al “Conservatorio Ghedini” di Cuneo è in programma un workshop – con successivi laboratori di “soundwatching” – sui fenomeni acustici della vita quotidiana tenuti dai giovani musicisti del Conservatorio cuneese e dal compositore e performer napoletano Elio Martusciello, in omaggio al grande Lelio Giannetto, morto prematuramente per Covid lo scorso mese di dicembre. Doppio appuntamento, tra arte e musica, domenica 20 giugno in due luoghi simbolo: il “Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea” e il Parco del “Castello Cavour” di Santena. Si parte alle 10,30 con la prima “passeggiata soundwatching” con performance elettronica: dal parcheggio della manica del Castello di Rivoli si percorre il muro perimetrale del Museo d’Arte Contemporanea per arrivare alla “Sala Tesi” che ospita l’opera “Interference Pearl” (“Perla Interferenza”) della giovane artista figurativa Alessandra Tesi. Si tratta di un’opera quasi invisibile che “provoca” le nostre capacità di percezione mutando forme e colori a seconda del punto di osservazione. Il pubblico attraverserà lo spazio osservando l’opera e ascoltando allo stesso tempo le elaborazioni elettroniche di nove compositori emergenti, selezionati in collaborazione con il “Conservatorio Giuseppe Verdi” di Milano. La seconda “passeggiata soundwatching” con mostra e “mandala” elettrificato dal vivo è in programma alle 15,30 nello scenografico parco del settecentesco “Castello Cavour”. Qui, ci si muoverà tra le opere della mostra en plein air di Silvana Castellucchio: quadri “ecologici”, immersi nella natura che il pubblico potrà toccare e successivamente partecipare alla costruzione collettiva di un “mandala” di sale colorato, guidata dagli utenti con disabilità mentali del Centro Territoriale “Giorgio Bisacco” diretto da Alberto Taverna, in collaborazione con la

“Soundwatching Reloaded”, per l’appunto. Stoppata nei mesi scorsi dall’emergenza sanitaria, la rassegna che, sotto la regia dell’Associazione Musicale “Rive-Gauche”, ha ricevuto per il quarto anno consecutivo l’“EFFE Label” dalla “European Festivals Associations”, torna in pista (con il principale sostegno della “Fondazione Compagnia di San Paolo” nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “Performing Arts”) confermando tutti gli appuntamenti ancora in programma. In tutto 10. Cinque le città coinvolte ( Genova e quattro piemontesi: Torino, Cuneo, Rivoli e Santena), 44 gli interpreti di calibro internazionale, la maggior parte under 35, con 25 prime esecuzioni assolute. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Dopo la ripartenza da Genova, sabato 5 giugno (nella prestigiosa “Galleria Nazionale di Palazzo Spinola”, dove fra opere di Antonello da Messina, Antoon van Dick e Rubens, ci si potrà muovere fra teatro e cinema nelle interpretazioni della flautista londinese Sara Minelli e del Duo Alterno), da mercoledì 9 a venerdì 11 giugno al “Conservatorio Ghedini” di Cuneo è in programma un workshop – con successivi laboratori di “soundwatching” – sui fenomeni acustici della vita quotidiana tenuti dai giovani musicisti del Conservatorio cuneese e dal compositore e performer napoletano Elio Martusciello, in omaggio al grande Lelio Giannetto, morto prematuramente per Covid lo scorso mese di dicembre. Doppio appuntamento, tra arte e musica, domenica 20 giugno in due luoghi simbolo: il “Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea” e il Parco del “Castello Cavour” di Santena. Si parte alle 10,30 con la prima “passeggiata soundwatching” con performance elettronica: dal parcheggio della manica del Castello di Rivoli si percorre il muro perimetrale del Museo d’Arte Contemporanea per arrivare alla “Sala Tesi” che ospita l’opera “Interference Pearl” (“Perla Interferenza”) della giovane artista figurativa Alessandra Tesi. Si tratta di un’opera quasi invisibile che “provoca” le nostre capacità di percezione mutando forme e colori a seconda del punto di osservazione. Il pubblico attraverserà lo spazio osservando l’opera e ascoltando allo stesso tempo le elaborazioni elettroniche di nove compositori emergenti, selezionati in collaborazione con il “Conservatorio Giuseppe Verdi” di Milano. La seconda “passeggiata soundwatching” con mostra e “mandala” elettrificato dal vivo è in programma alle 15,30 nello scenografico parco del settecentesco “Castello Cavour”. Qui, ci si muoverà tra le opere della mostra en plein air di Silvana Castellucchio: quadri “ecologici”, immersi nella natura che il pubblico potrà toccare e successivamente partecipare alla costruzione collettiva di un “mandala” di sale colorato, guidata dagli utenti con disabilità mentali del Centro Territoriale “Giorgio Bisacco” diretto da Alberto Taverna, in collaborazione con la  “Cooperativa Piergiorgio Frassati”. La performance collettiva sarà accompagnata dal vivo dalle musiche di alcuni eccellenti giovani compositori del Conservatorio di Milano. Si spostano invece online i concerti programmati al “Borgo Medievale” di Torino. Sul canale Youtube di “Rive-Gauche Concerti” e sulla pagina Facebook di “Musiche in Mostra” sarà trasmesso sabato 12 giugno alle 18 il concerto a 6 corde e 88 tasti del duo toscano formato dal chitarrista Lapo Vannucci e dal pianista Luca Torrigiani. Sabato 19 giugno alle 18 rivive invece online la magia del balletto romantico con il duo pianistico a quattro mani formato da Francesca Amato e Sandra Landini per un programma che attraversa tre secoli, dall’Ottocento ad oggi. Tra vocalità “estesa” e sperimentalità elettronica si muoverà quindi il concerto di sabato 26 giugno alle 18, quando le nuove forme del suono verranno esplorate dal “Duo Voicetronics” formato dalla cantante di origini russe Natalia Pschenitschnikova e dal compositore berlinese Martin Daske. Sabato 3 luglio alle 18 sarà trasmesso online il concerto del duo pianistico formato da Giovanni Calabrese e Pierluigi Camicia dedicato a Leonardo Leo, grande nome della scuola musicale napoletana. A chiudere sabato 10 luglio alle 18 il Duo Pitros- Luigi Santo, tromba e Daniela Gentile, pianoforte – che interpreterà un’inedita rielaborazione in chiave contemporanea della celebre aria di ordinanza “Il Silenzio” e sabato 17 luglio alle 18, il concerto online dal “Conservatorio Ghedini” di Cuneo “Soundwatching (Omaggio a Lelio Giannetto)” con Elio Martusciello e i giovani del Conservatorio per un programma di prime esecuzioni in onore del maestro palermitano dell’improvvisazione e grande amico della rassegna.

“Cooperativa Piergiorgio Frassati”. La performance collettiva sarà accompagnata dal vivo dalle musiche di alcuni eccellenti giovani compositori del Conservatorio di Milano. Si spostano invece online i concerti programmati al “Borgo Medievale” di Torino. Sul canale Youtube di “Rive-Gauche Concerti” e sulla pagina Facebook di “Musiche in Mostra” sarà trasmesso sabato 12 giugno alle 18 il concerto a 6 corde e 88 tasti del duo toscano formato dal chitarrista Lapo Vannucci e dal pianista Luca Torrigiani. Sabato 19 giugno alle 18 rivive invece online la magia del balletto romantico con il duo pianistico a quattro mani formato da Francesca Amato e Sandra Landini per un programma che attraversa tre secoli, dall’Ottocento ad oggi. Tra vocalità “estesa” e sperimentalità elettronica si muoverà quindi il concerto di sabato 26 giugno alle 18, quando le nuove forme del suono verranno esplorate dal “Duo Voicetronics” formato dalla cantante di origini russe Natalia Pschenitschnikova e dal compositore berlinese Martin Daske. Sabato 3 luglio alle 18 sarà trasmesso online il concerto del duo pianistico formato da Giovanni Calabrese e Pierluigi Camicia dedicato a Leonardo Leo, grande nome della scuola musicale napoletana. A chiudere sabato 10 luglio alle 18 il Duo Pitros- Luigi Santo, tromba e Daniela Gentile, pianoforte – che interpreterà un’inedita rielaborazione in chiave contemporanea della celebre aria di ordinanza “Il Silenzio” e sabato 17 luglio alle 18, il concerto online dal “Conservatorio Ghedini” di Cuneo “Soundwatching (Omaggio a Lelio Giannetto)” con Elio Martusciello e i giovani del Conservatorio per un programma di prime esecuzioni in onore del maestro palermitano dell’improvvisazione e grande amico della rassegna.

Venerdì 28 maggio è stata inaugurata a Palazzo Lomellini, in Carmagnola, con ingressi contingentati secondo le attuali norme ministeriali, la mostra “…di là dal fiume e tra gli alberi…”. Intorno al paesaggio nell’arte dal secolo XVII a oggi, a cura di Elio Rabbione, in programma sino al 25 luglio.

Venerdì 28 maggio è stata inaugurata a Palazzo Lomellini, in Carmagnola, con ingressi contingentati secondo le attuali norme ministeriali, la mostra “…di là dal fiume e tra gli alberi…”. Intorno al paesaggio nell’arte dal secolo XVII a oggi, a cura di Elio Rabbione, in programma sino al 25 luglio.  Ad aprire il corpus delle sedici opere che offrono una visione sui secoli XVII e XVIII può essere il barcone di gentiluomini (di Jacques d’Artois) che attraversa un corso d’acqua per lasciarsi alle spalle massicci e chiomati tronchi d’alberi e per entrare in un bosco altrettanto ricco, mentre una luce o un raggio di sole (nascosto) colpisce quei tronchi e quell’acqua totalmente tranquilla. E poi i pastori di Nicholas Berchem, ambientati in una campagna romana abitata da rupi e rovine; o l’attenzione (affettuosa) dedicata agli animali da Paul Potter e da Michiel Carree, da Philipp Ross divenuto cittadino romano e dal nostro Michelangelo Cerquozzi che, pur occupando il primo piano con l’arrivo di Erminia tra i pastori, ha modo di “perdere” la sua tela in un suggestivo scorcio lontano di paesaggio. Con uno sguardo all’Ottocento, cogliamo il tempietto classico di Pietro Bagetti e le vedute di campagna di Lorenzo Delleani, la tristezza sperduta nel mare di Enrico Reycend e le ampie distese, trionfanti, celebrate da Enrico Ghisolfi, da Giuseppe Camino, da Carlo Follini in un geniale gioco di luci crepuscolari. Del Novecento (con trentasette opere in mostra) apprezziamo la pacatezza e l’intimità del villaggio bretone di Henry Cahours, quello più gioioso e assolato di Pierre Lesage come il piccolo porto inondato di luce e di riflessi dovuto alla poesia di Emmanuel Laurent; se buttiamo un occhio tra gli immensi spazi russi incontriamo le piccole barche di Dmitrij Kosmin sovrastate da un cielo innaturale, le case di San Pietroburgo di Boris Lavrenko, che allineano movimento e ricercato cromatismo, i tratti irruenti e corposi per il bosco di Maya Kopitzeva. Tra i paesaggi italiani parlano tra gli altri la bellezza dei colori trasmessi dalle opere di Giuseppe Augusto Levis, il lago di Avigliana di Cesare Maggi quasi al riparo degli alberi, l’Inverno di Francesco Menzio dai vasti biancori, il personaggio solitario di Gianni Sesia della Merla immerso nei terreni grumosi del deserto, Luigi Spazzapan che ci dà la sua idea di paesaggio, i favolistici gruppi di case di Nella Marchesini, tra il classicheggiante e l’impressionista, sino ad arrivare al “soffocamento” del paesaggio nel Tappeto-natura di Piero Gilardi.

Ad aprire il corpus delle sedici opere che offrono una visione sui secoli XVII e XVIII può essere il barcone di gentiluomini (di Jacques d’Artois) che attraversa un corso d’acqua per lasciarsi alle spalle massicci e chiomati tronchi d’alberi e per entrare in un bosco altrettanto ricco, mentre una luce o un raggio di sole (nascosto) colpisce quei tronchi e quell’acqua totalmente tranquilla. E poi i pastori di Nicholas Berchem, ambientati in una campagna romana abitata da rupi e rovine; o l’attenzione (affettuosa) dedicata agli animali da Paul Potter e da Michiel Carree, da Philipp Ross divenuto cittadino romano e dal nostro Michelangelo Cerquozzi che, pur occupando il primo piano con l’arrivo di Erminia tra i pastori, ha modo di “perdere” la sua tela in un suggestivo scorcio lontano di paesaggio. Con uno sguardo all’Ottocento, cogliamo il tempietto classico di Pietro Bagetti e le vedute di campagna di Lorenzo Delleani, la tristezza sperduta nel mare di Enrico Reycend e le ampie distese, trionfanti, celebrate da Enrico Ghisolfi, da Giuseppe Camino, da Carlo Follini in un geniale gioco di luci crepuscolari. Del Novecento (con trentasette opere in mostra) apprezziamo la pacatezza e l’intimità del villaggio bretone di Henry Cahours, quello più gioioso e assolato di Pierre Lesage come il piccolo porto inondato di luce e di riflessi dovuto alla poesia di Emmanuel Laurent; se buttiamo un occhio tra gli immensi spazi russi incontriamo le piccole barche di Dmitrij Kosmin sovrastate da un cielo innaturale, le case di San Pietroburgo di Boris Lavrenko, che allineano movimento e ricercato cromatismo, i tratti irruenti e corposi per il bosco di Maya Kopitzeva. Tra i paesaggi italiani parlano tra gli altri la bellezza dei colori trasmessi dalle opere di Giuseppe Augusto Levis, il lago di Avigliana di Cesare Maggi quasi al riparo degli alberi, l’Inverno di Francesco Menzio dai vasti biancori, il personaggio solitario di Gianni Sesia della Merla immerso nei terreni grumosi del deserto, Luigi Spazzapan che ci dà la sua idea di paesaggio, i favolistici gruppi di case di Nella Marchesini, tra il classicheggiante e l’impressionista, sino ad arrivare al “soffocamento” del paesaggio nel Tappeto-natura di Piero Gilardi. Gli artisti dei nostri giorni, per concludere. Classicheggianti i paesaggi di Giancarlo Gasparin, di un affascinante nervosismo quelli di Luisella Rolle, pazienti, emozionalmente d’antan le distese di alberi e di poggi di Xavier de Maistre, gli antichi spazi siciliani di Pippo Leocata, le irruzioni del quotidiano tra le montagne di Luciano Spessot, i realistici scorci cittadini di Sandro Lobalzo, di recente scomparso, come Giacomo Gullo; e ancora, tra gli altri, la morbidezza impressionista di Bruno Molinaro, le stilizzazioni di Antonio Presti, le infinite colline dovute al lavoro di Franco Negro e di Adelma Mapelli. Infine in ultimo, tra i paesaggi di oggi, quelli della distruzione prodotta dall’uomo, quelli di Mario Giammarinaro dolorosamente coinvolgenti, amaramente affascinanti nella loro tristezza e nella loro rovina: un mesto risultato, mentre ci si volta indietro a guardare i boschi lussureggianti da cui ha mosso i passi la mostra.

Gli artisti dei nostri giorni, per concludere. Classicheggianti i paesaggi di Giancarlo Gasparin, di un affascinante nervosismo quelli di Luisella Rolle, pazienti, emozionalmente d’antan le distese di alberi e di poggi di Xavier de Maistre, gli antichi spazi siciliani di Pippo Leocata, le irruzioni del quotidiano tra le montagne di Luciano Spessot, i realistici scorci cittadini di Sandro Lobalzo, di recente scomparso, come Giacomo Gullo; e ancora, tra gli altri, la morbidezza impressionista di Bruno Molinaro, le stilizzazioni di Antonio Presti, le infinite colline dovute al lavoro di Franco Negro e di Adelma Mapelli. Infine in ultimo, tra i paesaggi di oggi, quelli della distruzione prodotta dall’uomo, quelli di Mario Giammarinaro dolorosamente coinvolgenti, amaramente affascinanti nella loro tristezza e nella loro rovina: un mesto risultato, mentre ci si volta indietro a guardare i boschi lussureggianti da cui ha mosso i passi la mostra.