A Incisa Scapaccino si ricorda la figura del celebre artista alessandrino, allievo di Leonardo Bistolfi

Sabato 24 luglio, ore 18

Incisa Scapaccino

Riprende, dopo l’interruzione causata dall’emergenza sanitaria, la serie di incontri annuali su figure di artisti del territorio, tenuti in “San Giovanni Battista”, Santuario della “Virgo Fidelis”, alla Villa di Incisa Scapaccino, nell’alessandrino. Guidati come sempre dallo storico dell’arte Francesco De Caria, sabato prossimo 24 luglio, ore 18, si farà dovuta memoria della figura e delle opere del celebre scultore, fra i protagonisti di maggior spessore del nostro Novecento artistico, Giovanni Taverna, nato ad Alluvione Cambiò nel 1911 e scomparso a Torino nel 2008. “La Forma e l’Idea”: Giovanni Taverna “fra lezione bistolfiana e ritorno al classico”, il tema – sottolinea De Caria – su cui s’incentrerà l’incontro-conferenza, corredato dalla proiezione di immagini e da un’essenziale esposizione di alcune opere dell’artista.

Riprende, dopo l’interruzione causata dall’emergenza sanitaria, la serie di incontri annuali su figure di artisti del territorio, tenuti in “San Giovanni Battista”, Santuario della “Virgo Fidelis”, alla Villa di Incisa Scapaccino, nell’alessandrino. Guidati come sempre dallo storico dell’arte Francesco De Caria, sabato prossimo 24 luglio, ore 18, si farà dovuta memoria della figura e delle opere del celebre scultore, fra i protagonisti di maggior spessore del nostro Novecento artistico, Giovanni Taverna, nato ad Alluvione Cambiò nel 1911 e scomparso a Torino nel 2008. “La Forma e l’Idea”: Giovanni Taverna “fra lezione bistolfiana e ritorno al classico”, il tema – sottolinea De Caria – su cui s’incentrerà l’incontro-conferenza, corredato dalla proiezione di immagini e da un’essenziale esposizione di alcune opere dell’artista.

Giovanni Taverna si formò dapprima presso la pittrice Mina Pittore (Sale Alessandrino1882-1937, allieva di Pellizza da Volpedo), poi dagli anni Venti a Torino, negli atéliers di due grandi Maestri, il monregalese Stefano Borelli (1895 – 1962) e l’allora sessantacinquenne e all’apice della fama, il casalese Leonardo Bistolfi (1859-1933), nel cui studio, in via Bonsignore presso la Gran Madre, Giovanni Taverna fece compiutamente “sua” l’idea di un fare artistico indissolubilmente legato a “tecnica” ed “etica”. “Forma” e “idea”, per l’appunto. Concetti che divennero per lui (che fu anche pittore di buon livello, pur considerando la pittura come puro divertissement) comandamenti ineludibili, in un periodo non facile per il mestiere d’artista, nel pieno dello scontro fra tradizione e avanguardie e del generale “ritorno al classico” dopo l’esperienza Liberty. “Nel corso dell’incontro si farà anche cenno – ci anticipa De Caria – all’ampiezza dell’orizzonte culturale di un artista come Taverna, ricco di interessi (perfettamente integrati e perseguiti con estremo rigore anche nella sua produzione scultorea) che andavano dalla letteratura, alla musica, alla filosofia, financo alla matematica”.

L’arte come abbraccio totale di vita. Idea mantenuta anche nell’attività di direttore artistico della torinese azienda di ceramiche “ESSEVI” di Sandro Vacchetti, che Giovanni Taverna portò avanti dalla fine degli anni Trenta, di ritorno dalla campagna d’Africa, sino al ’42, quando in un bombardamento la “ESSEVI” fu distrutta. Erano gli anni in cui si assisteva ai “fulgori” della “Lenci” ed il Taverna firmò anche vari modelli della stessa “ESSEVI”, esposti nel 2015 nella grande mostra sulla “Lenci” al Castello di Monastero Bormida. “Artista faber”: tiene a precisare De Caria. “Artista che progetta con calcoli matematici, sulle proporzioni e sugli equilibri delle masse, i monumenti e le ‘sculture da salotto’, che esegue i modelli in plastilina, che segue l’operazione della formatura e i procedimenti della fusione in bronzo o l’opera degli sbozzatori di marmo, che poi rifinisce anche con le patine – alcune ‘segreto di artista’ – che conferiscono al marmo il tono ‘caldo’ o ‘freddo’ e al bronzo una tonalità brillante o opaca, bruna o grigioverdastra”. A Taverna, il paese natale di Alluvioni Cambiò ha dedicato un’importante Gipsoteca e a lui si devono anche grandiose opere pubbliche, dal “Monumento ai Caduti” di Sale Alessandrino al “Monumento all’Alpino” di Leinì fino al “Monumento al migrante” per la Città di Pittsbourgh. Da ricordare, fra le tante opere, anche un ritratto bronzeo del poeta dialettale piemontese Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt) al Castello di Annone e il busto del ministro Marcello Soleri in Montecitorio. Una minima antologica permanente dello scultore è stata creata anche nelle sale di casa Taverna – De Caria di piazza Bezzi alla Villa di Incisa. Creata e conservata con amore e saggia intelligenza dalla figlia Donatella (giornalista, scrittrice, critica d’arte e, negli anni giovanili, anche pittrice), cresciuta a “pane e arte” fin dalla prima infanzia. Anche lei parteciperà all’incontro del prossimo sabato. “Qualche anno prima di morire – ci racconta Donatella – il papà, perfezionista al massimo che trovava sempre i miei dipinti imperfetti (come del resto i suoi lavori), mi disse ‘Perché non hai continuato a dipingere’? Eri brava!”. E sorride: “Credo comunque che con tutti gli alti e bassi anche di successo che la vita di un artista comporta, quello di esserne la figlia sia stato per me un assoluto privilegio, culturalmente ed umanamente”.

L’arte come abbraccio totale di vita. Idea mantenuta anche nell’attività di direttore artistico della torinese azienda di ceramiche “ESSEVI” di Sandro Vacchetti, che Giovanni Taverna portò avanti dalla fine degli anni Trenta, di ritorno dalla campagna d’Africa, sino al ’42, quando in un bombardamento la “ESSEVI” fu distrutta. Erano gli anni in cui si assisteva ai “fulgori” della “Lenci” ed il Taverna firmò anche vari modelli della stessa “ESSEVI”, esposti nel 2015 nella grande mostra sulla “Lenci” al Castello di Monastero Bormida. “Artista faber”: tiene a precisare De Caria. “Artista che progetta con calcoli matematici, sulle proporzioni e sugli equilibri delle masse, i monumenti e le ‘sculture da salotto’, che esegue i modelli in plastilina, che segue l’operazione della formatura e i procedimenti della fusione in bronzo o l’opera degli sbozzatori di marmo, che poi rifinisce anche con le patine – alcune ‘segreto di artista’ – che conferiscono al marmo il tono ‘caldo’ o ‘freddo’ e al bronzo una tonalità brillante o opaca, bruna o grigioverdastra”. A Taverna, il paese natale di Alluvioni Cambiò ha dedicato un’importante Gipsoteca e a lui si devono anche grandiose opere pubbliche, dal “Monumento ai Caduti” di Sale Alessandrino al “Monumento all’Alpino” di Leinì fino al “Monumento al migrante” per la Città di Pittsbourgh. Da ricordare, fra le tante opere, anche un ritratto bronzeo del poeta dialettale piemontese Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt) al Castello di Annone e il busto del ministro Marcello Soleri in Montecitorio. Una minima antologica permanente dello scultore è stata creata anche nelle sale di casa Taverna – De Caria di piazza Bezzi alla Villa di Incisa. Creata e conservata con amore e saggia intelligenza dalla figlia Donatella (giornalista, scrittrice, critica d’arte e, negli anni giovanili, anche pittrice), cresciuta a “pane e arte” fin dalla prima infanzia. Anche lei parteciperà all’incontro del prossimo sabato. “Qualche anno prima di morire – ci racconta Donatella – il papà, perfezionista al massimo che trovava sempre i miei dipinti imperfetti (come del resto i suoi lavori), mi disse ‘Perché non hai continuato a dipingere’? Eri brava!”. E sorride: “Credo comunque che con tutti gli alti e bassi anche di successo che la vita di un artista comporta, quello di esserne la figlia sia stato per me un assoluto privilegio, culturalmente ed umanamente”.

Gianni Milani

Nelle foto:

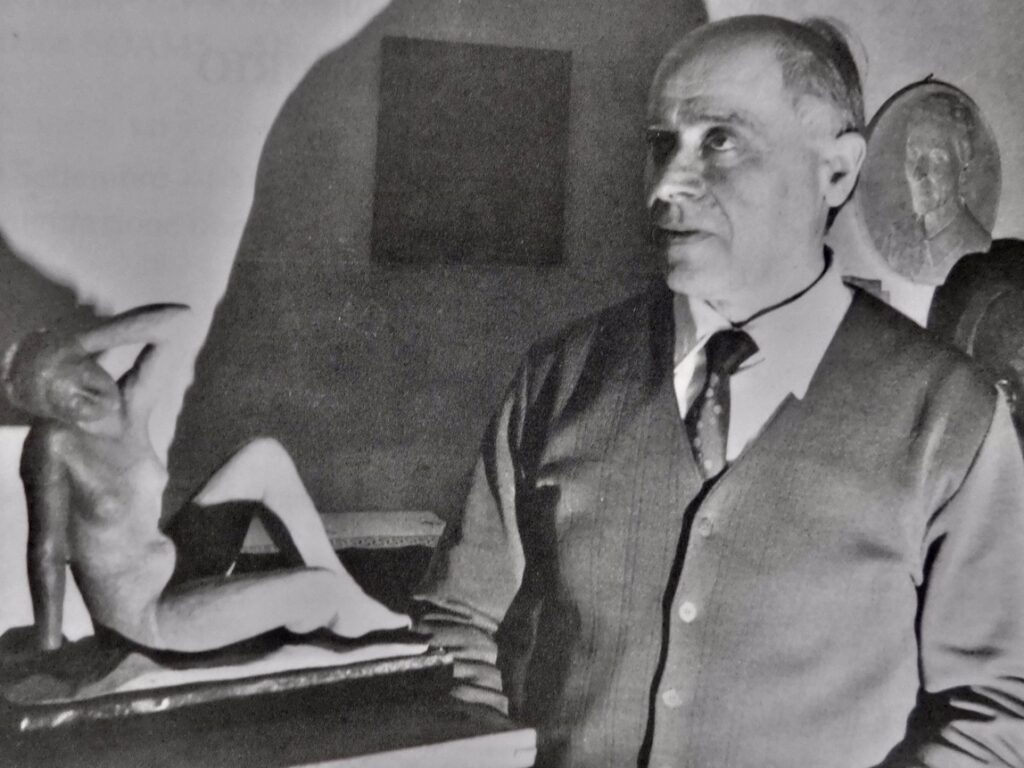

– Giovanni Taverna nel suo studio

– “Vanità”, gesso, 1951

– “Fior di pesco”, ceramica ESSEVI, 1953

Dall’esposizione di souvenir regalati ai Savoia nei loro viaggi all’estero e ora raccolti nelle sale del Castello alla scoperta degli appartamenti “intimi” di Carlo Alberto aperti per la prima volta al pubblico, per finire con una salutare passeggiata nell’ampio parco, le novità sono tante e rendono ancora più bella e sontuosa Racconigi. Diciotto pezzi, 12 tra armi e armature e 6 manufatti etnografici, provenienti dai Balcani, dal nord Europa, Turchia, nord Africa, Brasile, India e Giappone, risalenti in gran parte al periodo tra Ottocento e Novecento ma anche molto prima, finora “nascosti” nei depositi della residenza, sono ora in bella mostra al Castello, rispolverati dall’Armeria Reale. Sono tutti doni ricevuti da Vittorio Emanuele III e dall’ultimo re d’Italia Umberto II nei loro viaggi all’estero. Un artigiano africano ha trasformato in una scatola un uovo di struzzo decorandolo con zampette d’argento, le corna di una renna fanno da custodia a un coltello usato dal popolo Sami nella penisola scandinava e regalato al “re di maggio”. Sempre Umberto II ricevette in regalo in Sudamerica nel 1924 un lancia dardi dell’Amazzonia e una statuetta bengalese raffigurante una civetta cavalcata da una divinità femminile indù. Tutto ciò si trova nella mostra “Storie dal mondo in Castello” al Castello di Racconigi fino al 3 ottobre. C’è anche un pezzo molto più antico, di una bellezza strepitosa, il “Migfer”, un elmo a forma di turbante turco, di produzione ottomana, esposto insieme a spade anatoliche e lance. Dai Balcani provengono alcuni coltellacci e una cintura che veniva indossata sia dai militari sia dalle donne albanesi come corredo dell’abito nuziale mentre dal Paese del Sol Levante giungono due spade, una lancia e un’armatura. E ancora, dall’Etiopia uno scudo di cuoio a forma conica mentre dal Marocco è arrivata una coloratissima fiasca per la polvere da sparo. Gli orari per visitare la mostra, da giovedì a domenica, dalle 9.00 alle 19.00. Biglietto 5 euro, visite guidate con prenotazione obbligatoria. Ma prima di accedere alla cappella settecentesca per visitare la rassegna Racconigi svela gli ambienti privati di re Carlo Alberto, mai visti prima d’ora, restaurati grazie ai fondi dell’associazione Le Terre dei Savoia, dai bagni voluti dal sovrano alla biblioteca reale, dal fregio Palagiano restaurato alla cappella che ospita la piccola mostra di oggetti, esposta sopra, dell’Armeria reale. Molti tesori restano però confinati nei sotterranei della dimora. Solo una piccola parte dell’intero patrimonio conservato, appena il 25%, viene esposto mentre il restante 75% è nascosto e non rientra nei percorsi di visita. Il Castello si affaccia sul grande parco reale, un luogo carico di suggestioni, visitabile a piedi attraverso sentieri, prati e ponticelli che lambiscono il grande lago con l’isoletta. Negli anni scorsi era possibile girare per il parco con la carrozza ma oggi, purtroppo, le scuderie restano chiuse per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria. Ampliato e radicalmente trasformato nella prima metà dell’Ottocento, contemporaneamente ai lavori di restauro nella residenza, il parco fu utilizzato per lungo tempo come tenuta agricola e poi cadde in uno stato di totale abbandono durante la II guerra mondiale e nel dopoguerra. Oggi risplende nuovamente dopo una lunga serie di interventi e si presenta con lo stesso aspetto che aveva due secoli fa. Per visitare Castello e parco è necessaria la prenotazione al sito

Dall’esposizione di souvenir regalati ai Savoia nei loro viaggi all’estero e ora raccolti nelle sale del Castello alla scoperta degli appartamenti “intimi” di Carlo Alberto aperti per la prima volta al pubblico, per finire con una salutare passeggiata nell’ampio parco, le novità sono tante e rendono ancora più bella e sontuosa Racconigi. Diciotto pezzi, 12 tra armi e armature e 6 manufatti etnografici, provenienti dai Balcani, dal nord Europa, Turchia, nord Africa, Brasile, India e Giappone, risalenti in gran parte al periodo tra Ottocento e Novecento ma anche molto prima, finora “nascosti” nei depositi della residenza, sono ora in bella mostra al Castello, rispolverati dall’Armeria Reale. Sono tutti doni ricevuti da Vittorio Emanuele III e dall’ultimo re d’Italia Umberto II nei loro viaggi all’estero. Un artigiano africano ha trasformato in una scatola un uovo di struzzo decorandolo con zampette d’argento, le corna di una renna fanno da custodia a un coltello usato dal popolo Sami nella penisola scandinava e regalato al “re di maggio”. Sempre Umberto II ricevette in regalo in Sudamerica nel 1924 un lancia dardi dell’Amazzonia e una statuetta bengalese raffigurante una civetta cavalcata da una divinità femminile indù. Tutto ciò si trova nella mostra “Storie dal mondo in Castello” al Castello di Racconigi fino al 3 ottobre. C’è anche un pezzo molto più antico, di una bellezza strepitosa, il “Migfer”, un elmo a forma di turbante turco, di produzione ottomana, esposto insieme a spade anatoliche e lance. Dai Balcani provengono alcuni coltellacci e una cintura che veniva indossata sia dai militari sia dalle donne albanesi come corredo dell’abito nuziale mentre dal Paese del Sol Levante giungono due spade, una lancia e un’armatura. E ancora, dall’Etiopia uno scudo di cuoio a forma conica mentre dal Marocco è arrivata una coloratissima fiasca per la polvere da sparo. Gli orari per visitare la mostra, da giovedì a domenica, dalle 9.00 alle 19.00. Biglietto 5 euro, visite guidate con prenotazione obbligatoria. Ma prima di accedere alla cappella settecentesca per visitare la rassegna Racconigi svela gli ambienti privati di re Carlo Alberto, mai visti prima d’ora, restaurati grazie ai fondi dell’associazione Le Terre dei Savoia, dai bagni voluti dal sovrano alla biblioteca reale, dal fregio Palagiano restaurato alla cappella che ospita la piccola mostra di oggetti, esposta sopra, dell’Armeria reale. Molti tesori restano però confinati nei sotterranei della dimora. Solo una piccola parte dell’intero patrimonio conservato, appena il 25%, viene esposto mentre il restante 75% è nascosto e non rientra nei percorsi di visita. Il Castello si affaccia sul grande parco reale, un luogo carico di suggestioni, visitabile a piedi attraverso sentieri, prati e ponticelli che lambiscono il grande lago con l’isoletta. Negli anni scorsi era possibile girare per il parco con la carrozza ma oggi, purtroppo, le scuderie restano chiuse per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria. Ampliato e radicalmente trasformato nella prima metà dell’Ottocento, contemporaneamente ai lavori di restauro nella residenza, il parco fu utilizzato per lungo tempo come tenuta agricola e poi cadde in uno stato di totale abbandono durante la II guerra mondiale e nel dopoguerra. Oggi risplende nuovamente dopo una lunga serie di interventi e si presenta con lo stesso aspetto che aveva due secoli fa. Per visitare Castello e parco è necessaria la prenotazione al sito

Dopo il grande successo dell’evento del 15 Luglio, giovedì 29 Luglio 2021 alle ore 20.30, prenderà il via la seconda serata del festival internazionale di musica da camera SEED (Sound Entertainment Education Dialogue), manifestazione nata dalla collaborazione tra Villa Simeom e l’associazione chierese CiòCheVale e che mira alla promozione del territorio delle colline che circondano la città metropolitana di Torino attraverso la musica e la cultura.

Dopo il grande successo dell’evento del 15 Luglio, giovedì 29 Luglio 2021 alle ore 20.30, prenderà il via la seconda serata del festival internazionale di musica da camera SEED (Sound Entertainment Education Dialogue), manifestazione nata dalla collaborazione tra Villa Simeom e l’associazione chierese CiòCheVale e che mira alla promozione del territorio delle colline che circondano la città metropolitana di Torino attraverso la musica e la cultura.