Dopo la grande installazione del 2007, dal 7 ottobre 2021 la Galleria Giorgio Persano presenta, nello spazio di Via Stampatori 4 – Torino, una nuova personale di Jan Dibbets dal titolo Miliardi di universi. Il percorso espositivo si costruisce attraverso grandi fotografie realizzate nell’ultimo decennio.

Nei NewColorStudies l’artista riprende alcuni dettagli di carrozzerie di automobili, che riflettono il paesaggio circostante, scattati in analogico per i suoi storici ColorStudies degli anni ’70, ingrandendone il negativo fino a ottenere immagini digitali monocromatiche. L’artista, ponendosi la domanda “Cosa succederebbe se togliessi all’immagine la sua struttura?”, con questo lavoro di sottrazione del dato di realtà – che non viene mai completamente perso – invita ad addentrarsi in nuove possibili astrazioni.

Lo stesso processo, ma portato all’estremo, vale anche per la serie B.O.U. Tutte le opere provengono da un negativo degli studi sul colore dei ColorStudies del 1976, diviso verticalmente in due parti. L’artista li ha ingranditi con un programma di elaborazione digitale, dando vita per errore a composizioni astratte di colori e forme, sottolineando il ruolo primario delle tecnologie nella rappresentazione di ciò che percepiamo.

Secondo Dibbets, infatti, “la realtà è un’astrazione”, tutto dipende dal come, dal modo in cui facciamo esperienza. La percezione è una vera e propria potenza trasformativa che interviene direttamente nella costruzione del mondo. Se non esiste una realtà oggettiva e universale, la fotografia non deve essere intesa come una rappresentazione documentaristica e neutrale, ma implicare sempre una dimensione creativa legata ai mezzi tecnici in uso in un determinato periodo storico. L’artista, citando il filosofo V. Flusser, afferma: “Queste virtualità sono praticamente inesauribili. Nessun fotografo può sperare di scattare tutte le fotografie possibili. L’immaginazione della macchina fotografica è più grande di quella che può avere un singolo fotografo o l’insieme di tutti i fotografi al mondo. È precisamente questa la sfida del fotografo”.

Sia nei lavori monocromatici NewColorStudies (2010-2014) sia nella serie B.O.U. (2019), la tematizzazione del passaggio dall’immagine analogica a quella digitale è centrale. Si tratta quindi di comprendere quali siano gli effetti percettivi di questa transizione e a che tipo di realtà ci diano accesso. Con queste opere, Jan Dibbets ci offre dunque la chiave per i miliardi di universi che si schiudono davanti a noi quando proviamo a guardare oltre quello che si vede.

Jan Dibbets (Weert, Olanda, 1941), vive e lavora ad Amsterdam e in Toscana.

Studia presso l’Accademia d’Arte di Tilburg ottenendo il Royal Grant for Painting nel 1965. Nel 1967 frequenta la St. Martins School of Art, Londra. Nel 1969 inizia a insegnare all’Atelier 63, Haarlem-De Ateliers, Amsterdam, dove continuerà fino al 1998. Nel 1972 è invitato a Documenta V, Kassel, alla quale parteciperà nuovamente nel 1977, e rappresenta l’Olanda nella 36esima edizione della Biennale di Venezia. Nel 1973-74 vive e lavora a Roma. Nel 1979 gli viene conferito il Premio Rembrandt dalla F.V.S. Foundation, Basel. Nel 1984 inizia a insegnare all’Accademia d’Arte di Düsseldorf, dove resterà fino al 2005. Nel 1995 riceve il premio Sikkens per il design delle vetrate per la cattedrale di Blois in Francia, presentate nel 2000. I suoi lavori sono esposti in numerosi musei e collezioni private di tutto il mondo, inclusi Stedelijk Museum Amsterdam, Miami Art Museum, Museum of Modern Art Oxford, Solomon R. Guggenheim Museum New York, Walker Art Center Minneapolis and Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.

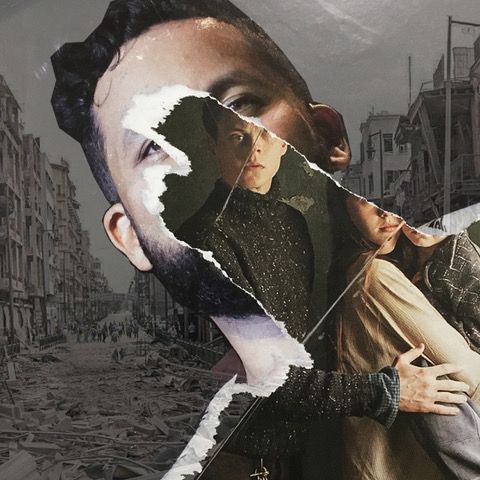

“Cosa si aspettano giornalisti, fotoreporter, artisti quando raccontano la tragedia dei conflitti, della guerra, della violenza? Una reazione. Che sia commozione, fastidio, rifiuto, consenso, indignazione. Ancor più: un’azione, un comportamento costante nel tempo che provenga dalle coscienze e in base al quale possano dire che la denuncia, la testimonianza non sia stata vana, inutile. Purtroppo questo non accade quasi mai”. Da e su questa triste constatazione parte e s’ incentra l’incontro programmato per il prossimo lunedì 11 ottobre, alle ore 18, presso la Sala del “Polo del ‘900”, in via del Carmine 14, a Torino. A confronto, due scrittori-fotografi di gran razza e un notissimo giornalista globetrotter, caposervizio degli Esteri e inviato di guerra nei punti più caldi del pianeta, dell’Africa e del Medio Oriente (con vicende personali alle spalle, come si sa, fortemente pesanti) per “La Stampa”. I primi, Michela Battaglia e Stefano De Luigi, il secondo Domenico Quirico. “Il dilemma del linguaggio” é il titolo dell’incontro progettato da “ArtPhoto” e dalla sua vulcanica fondatrice, Tiziana Bonomo che, dopo i saluti di Alessandro Bollo (direttore del “Polo”), ne sarà anche conduttrice e moderatrice. La riflessione prende spunto dall’interessante lavoro artistico “Babel” (diventato anche libro edito nel 2018 da “Postcart Edizioni”) realizzato a quattro mani – e a due teste egregiamente pensanti – da Michela Battaglia e Stefano De Luigi che, in quel lavoro, si interrogano sull’efficacia del linguaggio del fotoreporter nell’ambito del quotidiano. Si interrogano e riflettono e ciò che ne esce è un senso di amara delusione. L’ennesima, dopo l’attentato avvenuto nel 2005 al “Bataclan” di Parigi. E proprio i giudizi preconfezionati e superficiali che in quella occasione sono stati diffusi dai mezzi di informazione li hanno spinti a sviluppare il progetto “Babel” che coniuga la cartellonistica pubblicitaria (fotografie dei manifesti della metropolitana di Parigi) e le immagini estrapolate dalle riviste di propaganda Daesh – Isis. “È un lavoro – si legge in una nota – che unisce i due linguaggi solo apparentemente contrastanti della propaganda di Al Qaida e della cartellonistica pubblicitaria tipica del capitalismo occidentale”. Il risultato sono immagini non convenzionali che si ispirano ai celebri décollage di Mimmo Rotella. Nel 2003, la scrittrice, filosofa e storica americana Susan Sontag scriveva: “Lo shock è diventato uno dei più importanti criteri di valore e incentivi al consumo”. Da allora la soglia di sopportazione si è andata via via alzando. “Ci si è assuefatti e, addirittura, si è sempre più bramosi di una certa pornografia del dolore”. Dice Tiziana Bonomo: “L’insistente domanda di verificare se esiste un’alternativa al linguaggio usato fino ad oggi è la stessa che Domenico Quirico pone all’ adeguatezza della sua scrittura”. Domanda legittima anche per un grande narratore di umanità, la più varia e dolente, e di storie divorate sul campo e di guerre e di rivoluzioni come quelle esibite in pagina da Quirico. “L’incontro al ‘Polo del ‘900’ – conclude la Bonomo- ha proprio lo scopo, in quest’ottica, di far emergere i tanti interrogativi e alcuni punti fermi nel mondo della testimonianza rispetto ad avvenimenti apparentemente ineluttabili della Storia”.

“Cosa si aspettano giornalisti, fotoreporter, artisti quando raccontano la tragedia dei conflitti, della guerra, della violenza? Una reazione. Che sia commozione, fastidio, rifiuto, consenso, indignazione. Ancor più: un’azione, un comportamento costante nel tempo che provenga dalle coscienze e in base al quale possano dire che la denuncia, la testimonianza non sia stata vana, inutile. Purtroppo questo non accade quasi mai”. Da e su questa triste constatazione parte e s’ incentra l’incontro programmato per il prossimo lunedì 11 ottobre, alle ore 18, presso la Sala del “Polo del ‘900”, in via del Carmine 14, a Torino. A confronto, due scrittori-fotografi di gran razza e un notissimo giornalista globetrotter, caposervizio degli Esteri e inviato di guerra nei punti più caldi del pianeta, dell’Africa e del Medio Oriente (con vicende personali alle spalle, come si sa, fortemente pesanti) per “La Stampa”. I primi, Michela Battaglia e Stefano De Luigi, il secondo Domenico Quirico. “Il dilemma del linguaggio” é il titolo dell’incontro progettato da “ArtPhoto” e dalla sua vulcanica fondatrice, Tiziana Bonomo che, dopo i saluti di Alessandro Bollo (direttore del “Polo”), ne sarà anche conduttrice e moderatrice. La riflessione prende spunto dall’interessante lavoro artistico “Babel” (diventato anche libro edito nel 2018 da “Postcart Edizioni”) realizzato a quattro mani – e a due teste egregiamente pensanti – da Michela Battaglia e Stefano De Luigi che, in quel lavoro, si interrogano sull’efficacia del linguaggio del fotoreporter nell’ambito del quotidiano. Si interrogano e riflettono e ciò che ne esce è un senso di amara delusione. L’ennesima, dopo l’attentato avvenuto nel 2005 al “Bataclan” di Parigi. E proprio i giudizi preconfezionati e superficiali che in quella occasione sono stati diffusi dai mezzi di informazione li hanno spinti a sviluppare il progetto “Babel” che coniuga la cartellonistica pubblicitaria (fotografie dei manifesti della metropolitana di Parigi) e le immagini estrapolate dalle riviste di propaganda Daesh – Isis. “È un lavoro – si legge in una nota – che unisce i due linguaggi solo apparentemente contrastanti della propaganda di Al Qaida e della cartellonistica pubblicitaria tipica del capitalismo occidentale”. Il risultato sono immagini non convenzionali che si ispirano ai celebri décollage di Mimmo Rotella. Nel 2003, la scrittrice, filosofa e storica americana Susan Sontag scriveva: “Lo shock è diventato uno dei più importanti criteri di valore e incentivi al consumo”. Da allora la soglia di sopportazione si è andata via via alzando. “Ci si è assuefatti e, addirittura, si è sempre più bramosi di una certa pornografia del dolore”. Dice Tiziana Bonomo: “L’insistente domanda di verificare se esiste un’alternativa al linguaggio usato fino ad oggi è la stessa che Domenico Quirico pone all’ adeguatezza della sua scrittura”. Domanda legittima anche per un grande narratore di umanità, la più varia e dolente, e di storie divorate sul campo e di guerre e di rivoluzioni come quelle esibite in pagina da Quirico. “L’incontro al ‘Polo del ‘900’ – conclude la Bonomo- ha proprio lo scopo, in quest’ottica, di far emergere i tanti interrogativi e alcuni punti fermi nel mondo della testimonianza rispetto ad avvenimenti apparentemente ineluttabili della Storia”.