|

Anfitrione è una delle commedie più celebri di Plauto. La trama ruota attorno a un soldato di nome Anfitrione e al suo servo Sosia, che tornano a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia, Giove, affascinato dalla bella moglie di Anfitrione, Alcmena, decide di assumerne l’aspetto per conquistarla. Nel frattempo, il vero Anfitrione ignaro, si scontra con Sosia e si sviluppano una serie di equivoci, situazioni buffe e colpi di scena. Inganni che creano una girandola di situazioni esilaranti in cui i personaggi si confondono sulla vera identità di chi hanno di fronte offrendo al pubblico uno spettacolo spassoso e leggero. Un’opera incredibilmente divertente ma anche una fonte preziosa e importante per il suo valore storico linguistico che può essere usata come lente attraverso cui analizzare e commentare la contemporaneità. Insomma, un Plauto modernissimo: quante volte pensiamo di aver di fronte qualcuno ed invece abbiamo di fronte qualcun altro sbagliando le nostre valutazioni? O viceversa: quanto spesso non siamo all’altezza dei ruoli che gli altri ci danno? Questo ormai accade tanto nella vita vera, quella di tutti i giorni, quanto (se non soprattutto) in quella digitale, quella dei social. Info Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO) Martedì 24 febbraio 2026, ore 21 Anfitrione Di Plauto Regia Emilio Solfrizzi Con Emilio Solfrizzi, Giovanni Moschella, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino, Federico Gatti, Beatrice Coppolino, Vincenzo D’Amato Scena Fabiana Di Marco Luci Mirko Oteri Costumi Alessandro Benaduce Foto Riccardo Bagnoli Musiche Michele Marmo Biglietti: intero 23 euro, ridotto 21 euro |

La mostra di Chiharu Shiota al MAO – Museo d’Arte Orientale ha fatto registrare numeri eccezionali, superando i centomila visitatori in 107 giorni di apertura.

Inaugurata il 22 ottobre, The Soul Trembles ha raggiunto in meno di quattro mesi l’importante traguardo dei 100.000 ingressi, stabilendo un primato assoluto nella storia espositiva del museo.

Inserita nel calendario culturale della Fondazione Torino Musei, la mostra ha attirato in media circa 5.000 persone a settimana, con un’impennata fino a 15.000 presenze durante le festività natalizie. Un risultato che testimonia la solidità della proposta culturale e il rinnovamento dell’approccio museologico del museo torinese, oggi capace di coniugare rigore scientifico, visione culturale e dialogo efficace con il pubblico contemporaneo.

L’esposizione ha trasformato in modo incisivo gli ambienti di Palazzo Mazzonis, mettendo in relazione le installazioni dell’artista con le opere della collezione permanente. Questo progetto rappresenta l’esito di un percorso quadriennale attraverso cui il museo ha sperimentato nuove modalità espositive e performative, ridefinendo profondamente la propria offerta culturale e intercettando un pubblico sempre più giovane e sensibile.

La personale dedicata all’artista giapponese si distingue per la forza espressiva con cui affronta temi universali come identità, relazioni, vita e morte, toccando la dimensione più fragile e intima dell’esperienza umana. Un progetto capace di attrarre visitatori eterogenei e di ampliare in modo significativo la platea tradizionale.

Accanto ai frequentatori abituali, agli abbonati e agli appassionati d’arte, si è registrato infatti un incremento rilevante nella fascia 20-29 anni, oltre a una maggiore partecipazione di persone non abitualmente interessate alle mostre e di numerose scolaresche.

Il successo si è esteso anche alla sfera digitale: la community online del museo è cresciuta costantemente, con un aumento degli iscritti alla newsletter e un rafforzamento della presenza sui social. In particolare, la visibilità organica su Facebook e Instagram ha conosciuto un significativo incremento, segnale di un coinvolgimento più ampio e continuativo.

Per un’istituzione considerata di nicchia come il MAO, questo risultato appare ancora più significativo: il progetto espositivo di Chiharu Shiota ha saputo comunicare con efficacia, unendo profondità artistica e culturale a un linguaggio di forte impatto, nel senso più autentico e positivo del termine “pop”.

Mara Martellotta

Il museo di anatomia umana Luigi Rolando

Tra i reperti i calchi del cranio di Napoleone Bonaparte e Raffaello Sanzio

Situato a pochi passi dal Parco Valentino, in zona San Salvario a Torino, il Museo di Anatomia Umana offre una interessante collezione di riproduzioni del corpo umano in carta pesta, cera, ma anche reperti originali, grazie a diverse e generose donazioni. L’area espositiva si sviluppa in una stanza unica ampia e lunga dove si respira l’aria ottocentesca del positivismo torinese e di una scienza che tra meta’ e fine del 1800 trova il suo apice anche attraverso le prime esposizioni che avvengono nel Palazzo dei Regi Musei (oggi Museo Egizio e Accademia delle Scienze). A fine secolo le collezioni, ulteriormente arricchite, vengono spostate presso l’Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista per essere trasferite definitivamente nella sede attuale in via Massimo D’azeglio 52. Luigi Rolando docente di Anatomia presso l’universita’ di Torino viene coinvolto nell’attivita’ del museo grazie anche alle sue competenze di ceroplastica che trasmettera’ai tecnici modellatori che si occuperanno per il museo delle riproduzioni di alcuni organi del corpo umano.

I percorsi espositivi, oltre all’ anatomia umana, affrontano temi come la criminologia, la biodiversità, le differenti culture del mondo, la storia della scienza e la vita degli scienziati torinesi nell’Ottocento, un approccio multidisciplinare molto utile alla comprensione da parte di chi non conosce la materia e un ottimo approfondimento per chi, invece, e’ piu’ avvezzo a questi argomenti scientifici.

I percorsi espositivi, oltre all’ anatomia umana, affrontano temi come la criminologia, la biodiversità, le differenti culture del mondo, la storia della scienza e la vita degli scienziati torinesi nell’Ottocento, un approccio multidisciplinare molto utile alla comprensione da parte di chi non conosce la materia e un ottimo approfondimento per chi, invece, e’ piu’ avvezzo a questi argomenti scientifici.

Il museo ripropone volutamente l’atmosfera di quel passatostorico con teche, vetrine e mobili originali, che, seppur limitanti e vecchie a livello espositivo, regalano una suggestione affascinante del mondo scientifico ottocentesco, a tratti cupo. Il materiale e’molto interessante e istruttivo, ma per la particolarita’ dei temi trattati e soprattutto per l’approccio che vede una fedele ricostruzione dei vari organi del corpo umano potrebbe risultareun po’ inquietante, quindi e’ meglio prepararsi.

Alcune collezioni, non ancora restaurate, come quella strumentaria medica, sono incluse in futuri progetti espositivi; al momento sono in vetrina esempi anatomici in cera, da poco riqualificati, preparati a secco e in liquido, la raccolta craniologica e quella frenologica con calchi in gesso di crani di personaggi famosi come Raffaello Sanzio, Napoleone Bonaparte, il Principe di Talleyrand, il Conte di Cavour, Goffredo Mameli, Vincenzo Bellini, oltre a criminali famosi, come Giorgio Orsolanodetto “la iena di San Giorgio”.

Molto apprezzabile l’impegno di creare dei servizi educativi per gli studenti di ogni eta’, dall’infanzia alle scuole superiori, con laboratori e visite guidate specifiche e adattate con l’obiettivo di ampliare la conoscenza e approfondire questa materia, a moltissimi ignota.

Torino si conferma la citta’ dei musei, preziosi, differenti, utili e arricchenti. Una citta’ che offre ai suoi cittadini e a chi la visita un tesoro formidabile di arte, storia e cultura.

MARIA LA BARBERA

https://www.museoanatomia.unito.it/info/biglietti-orari/

Per la stagione di Fertili Terreni Teatro a San Pietro in Vincoli

Per “Iperspazi”, la stagione 2025-2026 di Fertili Terreni Teatro, a San Pietro in Vincoli, venerdì 27 e sabato 28 febbraio prossimi, alle ore 19, andrà in scena “Pasticceri, io e mio fratello Roberto”, una produzione della compagnia Orsini, di e con Roberto Abbiati e Leonardo Capuano.

Lo spettacolo è programmato in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto “Cortocircuito” ed è adatto a un pubblico maggiore di 14 anni. Dopo più di vent’anni di repliche, imperversa ancora nei teatri italiani “Pasticceri, io e mio fratello Roberto”, divertente commedia con tanto di meravigliosi dolci preparati in tempo reale; per ogni replica si consuma non meno di un kilo e mezzo di zucchero, con protagonisti due fratelli gemelli pasticceri che, come Cyrano e Cristiano, aspettano la loro Rossana, e vivono l’attesa nella loro pasticceria. Uno ha i baffi, l’altro no; uno balbetta e l’altro parla in scioltezza, e all’interno di un rapporto simbiotico attraversato da piccole e grandi tensioni, come da inaspettate tenerezze, l’uno crede che la crema pasticcera sia delicata, meravigliosa e bionda come una donna, mentre l’altro conosce la poesia, i poeti e i loro versi, arrivando a declamarli, come chi non ha altro modo per parlare. Fronte e retro di una medesima medaglia, tra di loro complementari, a tal punto che a immaginarli abbracciati sembrerebbero le due metà di un unico insieme. L’uno è convinto che le bignoline siano esseri viventi fragili e indifesi, l’altro che vadano prodotte in serie e vendute, pena la mancata sopravvivenza economica per entrambi. Il laboratorio di pasticceria in cui trascorrono le loro giornate è la loro casa, microcosmo e campana di vetro per rifugiarsi dalle brutture del mondo esterno, dove l’orologio si è fermato alle 4 di mattina tra pasta sfoglia leggera come una nuvola e cioccolata sfusa, pan di Spagna e meringhe come neve, ma anche frittura araba, torta russa, biscotti alle mandorle e bavarese: vivono di notte e le loro creazioni sono piccole opere d’arte, realizzate ascoltando alla radio tanta musica, in grado di renderli ancora più simili e di avvicinarli e distrarli, fosse anche solo per un attimo, dal loro essere artigiani di dolci creazioni.

Biglietti: 13 euro intero, se acquistato online – 15 euro in cassa la sera dell’evento – 11 euro ridotto, se acquistato online, 13 euro in cassa la sera dell’evento. Resta la possibilità di lasciare il biglietto sospeso tramite donazione online, satispay, e di entrare gratuitamente per alcuni under 35 grazie ai biglietti messi a disposizione attraverso la collaborazione con Torino Giovani. Biglietti acquistabili sul sito www.fertiliterreniteatro.com

Spettacolo in scena venerdi 27 e sabato 28 febbraio alle ore 19, presso San Pietro in Vincoli

Mara Martellotta

Venerdì 27 febbraio , alle ore 16, si terrà un incontro nelle cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi dal titolo “A tavola con la Regina. I menù di Margherita”, per raccontare miti gastronomici e rituali di corte all’epoca della prima regina d’Italia.

Dalla pizza più famosa d’Italia ad un gesto sorprendentemente informale come mangiare il pollo con le dita. L’appuntamento dal titolo “A tavola con la regina. I menù di Margherita” trasporta i visitatori in un percorso che intreccia curiosità gastronomiche a gusto personale e rituali conviviali di fine Ottocento, restituendo un ritratto vivace e inedito della sovrana.

Il riferimento più celebre è quello alla pizza Margherita, tradizionalmente legato alla visita della regina a Napoli nel 1889; pomodoro, mozzarella e basilico, i colori della bandiera italiana, divennero non soltanto una ricetta, ma anche un simbolo capace di unire cultura popolare e immagine istituzionale.

Si tratta di un episodio entrato nell’immaginario collettivo che testimonia come la tavola potesse trasformarsi in strumento di comunicazione politica e culturale.

Accanto al mito gastronomico emerge il gusto personale della regina Margherita, orientato verso preparazioni eleganti e armoniose, con una particolare predilezione per i dolci e l’estetica del piatto, oltre al racconto di aneddoti curiosi, come quello che la vede gustare il pollo con le dita, rompendo l’etichetta formale di corte e restituendo un’immagine più umana e autentica della sovrana.

Porcellane pregiate, argenteria, centrotavola floreali e una mise en place studiata nei minimi dettagli rendevano la tavola un vero e proprio palcoscenico in cui sapore e bellezza dialogavano per esprimere modernità e prestigio. L’incontro offrirà la possibilità di compiere un viaggio tra tradizione, rappresentanza e creatività, attraverso l’analisi dei menù storici, delle abitudini alimentari e delle cerimonie ufficiali e private, rivelando come la tavola fosse non soltanto un luogo di consumo di cibo, ma spazio simbolico di relazione, diplomazia e costruzione dell’immagina pubblica della monarchia, specchio dei gusti e delle trasformazioni sociali di un’epoca.

“A tavola con la regina. I menù di Margherita” rappresenta la prima delle quattro conferenze del ciclo “Margherita a Stupinigi e il suo tempo”, che narra il gusto, le passioni e il ruolo della prima regina d’Italia nella cultura del suo tempo, in occasione del centenario della morte della regina più moderna d’Italia.

Palazzina d Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7 Stupinigi- Nichelino ( Torino)

La conferenza e la visita sono comprese nel biglietto d’ingresso

Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì 10-17.30 ( ultimo ingresso ore 17), sabato, domenica e festività 10-18.30 (ultimo ingresso ore 18)

Biglietteria 0116200634

stupinigi@ biglietteria.

Mara Martellotta

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Al teatro Alfieri la cantante Silvia Mezzanotte rende un omaggio a Mina.

Martedì. Al Vinile si esibisce il cantautore Gerardo Balestrieri. Al Circolo Mossetto suona il trio Monne.

Mercoledì. Al Blah Blah sono di scena i The Fuzztones. All’Osteria Rabezzana si esibisce il quartetto di Federica Gerotto, con un tributo a Amy Winehouse.

Giovedì. Al Teatro Colosseo Angelo Branduardi e Aldo Cazzullo, presentano lo spettacolo “Francesco”. Al Blah Blah suonano i The Fire. Alla Divina Commedia sono di scena i Not Very Blues.

Venerdì. Al Blah Blah si esibiscono i Small Jackets. Al Magazzino sul Po è di scena Kety Fusco. Alla Divina Commedia suona la The Lost Track Band. Al Magazzino di Gilgamesh si esibisce la Vanja Sky Band. Al Circolino suona Miriam Jitaru Quartet.

Sabato. Allo Ziggy sono di scena The Spiritual Bat + Varg I Veum.

Domenica. Al teatro Colosseo arrivano i Jethro Tull. Al Blah Blah suonano i Swirl + Cromia.

Pier Luigi Fuggetta

Approda a Torino il primo show dedicato alla felicità, con il primo grande ospite, Arturo Brachetti, che proporrà il 17 marzo prossimo “La prima storia straordinaria è della leggenda del trasformismo”.

Arturo Brachetti è un artista italiano famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato universalmente “The legend of quick- change”, il grande maestro del trasformismo internazionale. Profondo conoscitore del teatro internazionale, da anni affianca a quello di artista il ruolo di showteller, vale a dire divulgatore teatrale, oltre a quello di regista e di direttore artistico. In oltre quarant’anni di carriera, è stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui il Guinness dei Primati. I suoi spettacoli sono stati applauditi da oltre 5 milioni di persone in tutto il mondo.

La partecipazione agli spettacoli è gratuita

Inalpi Arena – corso Sebastopoli, 123, Torino – 17 marzo ore 21.

Mara Martellotta

Una donna straordinaria che arrivò fino all’Himalaya e al Polo Sud.

Il 9 marzo scorso al Museo della Cavalleria di Pinerolo si e’ inaugurata la sala delle Amazzoni, dedicata alle celebri cavallerizze, che verra’ per utilizzata per diversi eventi pianificati nel 2025.

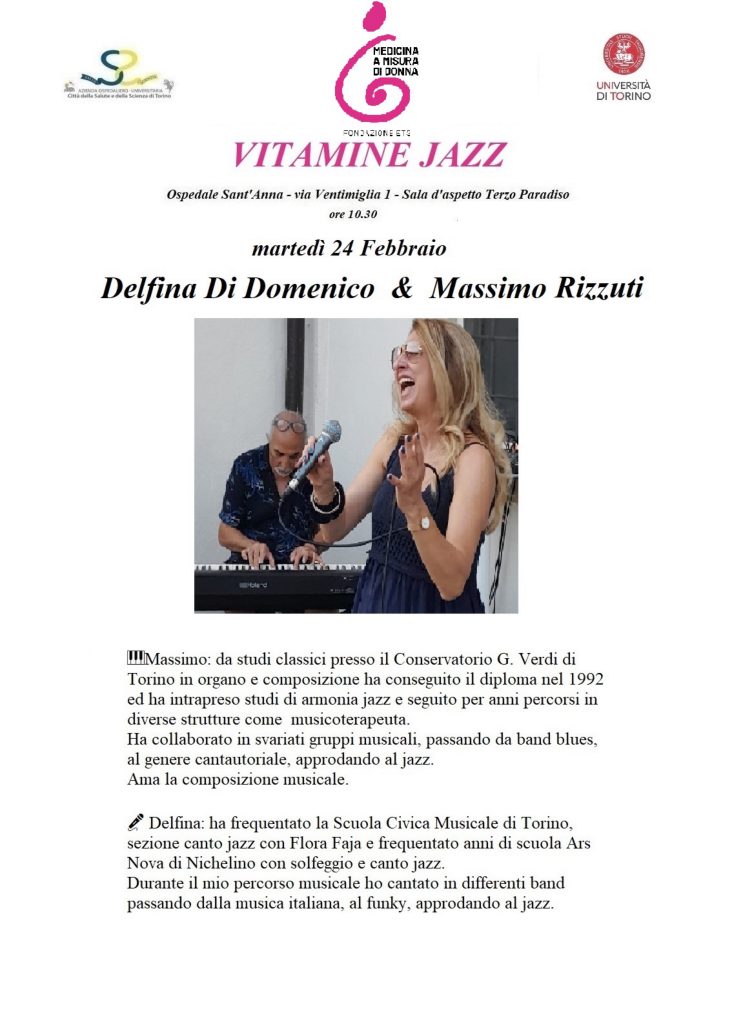

Durante l’incontro, che ha visto un susseguirsi di testimonianze ed interventi preziosi e prestigiosi, si e’ parlato anche di Fanny Vialardi di Sandigliano, la cavallerizza piemontese che ha portato gloria a questa regione nel 1925, al Concours Hippique International Militaire di Nizza, il primo campionato del mondo di monta all’amazzone su Zaglione, battendo concorrenti di alto livello come Yvonne de la Croix e vincendo il primo premio. Ma cosa vuol dire montare all’amazzone? Definita come modalita’ nell’800 prevedeva un abbigliamento speciale e vedeva la donna seduta su una sella speciale con le gambe posizionate da una parte del cavallo. La sua prima apparizione avvenne nel XIII secolo ed ebbe una evoluzione nel tempo soprattutto riguardo alla sella che, inizialmente, era molto scomoda e non permetteva di cavalcare con disinvoltura fino a che non arrivo’ quella con il doppio appoggio o corno.

Fanny, appartenente ad una delle famiglie piu’ conosciute e potenti del Piemonte: i Tornielli, fu una cavallerizza della scuola di Federico Caprilli che modifico’ lo stile e la relazione tra cavallo e cavaliere.

Gentile e mai aggressiva nella sua personalita’ di cavallerizza, la sua specialita’ fu il salto ad ostacoli; debutto nel 1923 ai campionati di Pinerolo e continuo’ la sua carriera partecipando a diversi concorsi in Italia e all’estero, soprattutto a quelli delle Grandi Prove Ippiche.

Nel 1922 sposò il conte Carlo Vialardi di Sandigliano, ufficiale e diplomatico e nel 1930 si ritiro’ dalle gare e si dedico all’allevamento dei cani che amava di piu’, gli airedale terrier, che le diedero’ molte soddisfazioni anche come campioni.

Fu una grande viaggiatrice in un periodo in cui spostarsi non era per nulla confortevole. Tra i suoi viaggi piu’ belli troviamo quello che fece sull’Himalaya in Nepal per i suoi 75 anni e l’altro al Polo Sud per celebrare i suoi 80.

In sua memoria, il nipote Tomaso Vialardi di Sandigliano ha istituito nel 2006 il Prix International Fanny Vialardi di Sandigliano, che premia ogni due anni la migliore amazzone del Rassemblement International des Amazones di Carcassonne. Fanny Vialardi resta una figura emblematica nel panorama equestre italiano, simbolo di eleganza, tecnica e passione per l’equitazione. Questa signora straordinaria ha contribuito a rendere piu’ accessibile lo sport alle donne, ha dimostrato, nel fatto specifico, che a cavallo non ci sono differenze di genere, neanche quando si tratta dei percorsi piu’ ardui e complicati. La sua vita e’ un altro importante esempio di volonta’ e tenacia non solo in riferimento alla sua carriera, ma anche per la sua audacia nel vivere la sua esistenza come desiderava e non secondo le aspettative culturali.

Maria La Barbera

SOMMARIO: Umberto Eco e l’Università desertificata – Ripensare il Carnevale torinese – La poesia di Patrizia Valpiani – Lettere

A volte il ricordo

A volte il ricordo dell’amore

mi prende

Mi fonde e mi confonde

In una fuga dolce di parole

E mi ritrovo a salire correndo

i vecchi gradini delle nuvole

E ricercare l’azzurrità della vita

in due occhi profondi

in due mani sapienti

in due corpi nudi e bianchi

mentre fugge crudele la vita

avanti. Tra grandine e sole

nella tenerezza sempre nuova

dell’alba

.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

.

Lo sa che Zagrebelski, ricordando Gobetti, ha ignorato Einaudi e Salvemini, concentrando la sua omelia su Gramsci? Filippo De Nicola