In mostra alla “Fondazione Giorgio Amendola” di Torino, quattro fra i più prestigiosi allievi di Francesco Casorati

Fino al 31 dicembre

“Vorrei saper proclamare la dolcezza di fissare sulla tela le anime estatiche e ferme, le cose mute e immobili, gli sguardi lunghi, i pensieri profondi e limpidi… Quale sincerità si cerca nell’arte? La sincerità esterna o la sincerità intima, interiore?”: parole e pensieri del grande Francesco Casorati (Novara 1883 – Torino, 1963). Parole e pensieri che il Maestro novarese (fra i massimi esponenti del cosiddetto “realismo magico” di inizi Novecento, a lungo abbeveratosi nel sogno figurativo della classicità rinascimentale del Tre e Quattrocento) seppe magnificamente cristallizzare nella plastica pietrificazione di una realtà attenta al “valore della forma, dei piani e dei volumi” raccontati come intimamente partecipi di un “mondo sospeso, senza tempo e quasi fantastico”. Sincerità intima, interiore, dunque, la sua.

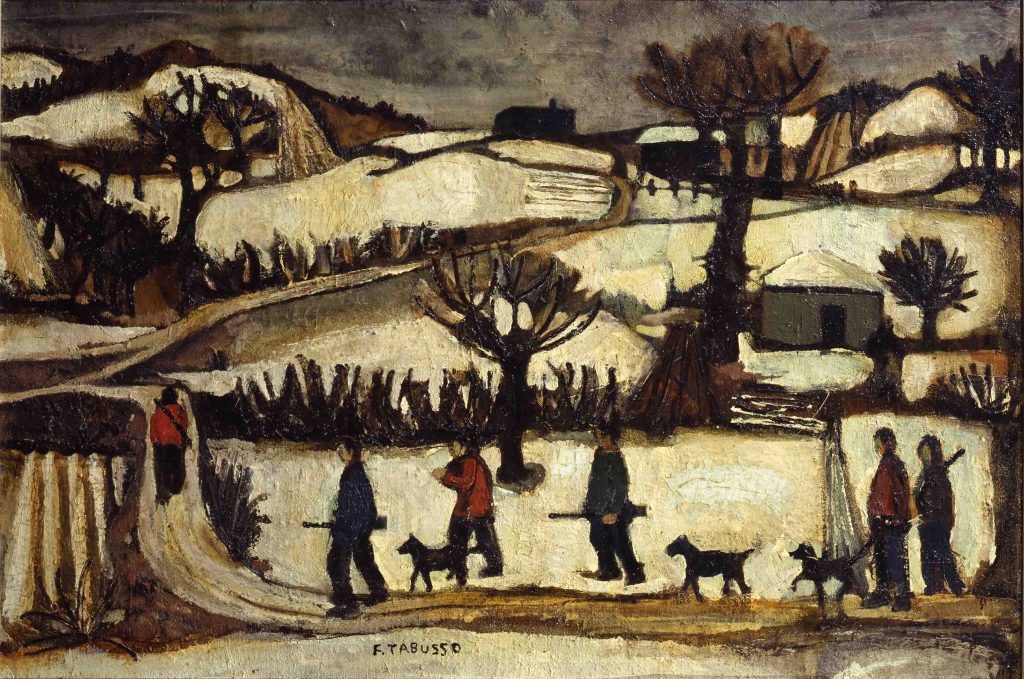

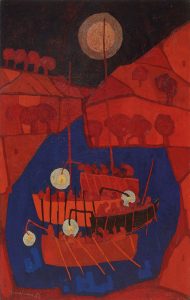

La “sincerità” più profonda di un grande, singolare, indimenticato artista. Ma anche cifra stilistica che il Maestro volle sicuramente trasmettere – come base pittorica mai vincolante – ai tanti allievi cresciuti sotto il suo magistero, nati quasi tutti intorno agli anni ‘30 e attivi dai primi ’50 fino agli inizi del Terzo Millennio. Tanti. Tantissimi. All’“Accademia Albertina” di Torino, dove nel ’41 viene assegnata a Francesco la cattedra di “Pittura” fino al ’52, anno in cui diventa direttore della stessa “Accademia” e presidente nel ‘54; ma soprattutto nella casa – studio – scuola aperta nei primi anni ’20 (gli anni del sodalizio anche politico con Piero Gobetti, con il critico Lionello Venturi e il mecenate Riccardo Gualino) in via Mazzini, al civico 52, dove si formò un esercito di artisti, fra i quali la britannica Daphne Maugham che nel ’30 diventerà sua moglie e, ovviamente, il figlio Felice (Torino, 1934 – 2013) cresciuto a pane e arte fin dai primi anni di vita, Francesco Tabusso (Sesto San Giovanni – Milano, 1930 – Torino, 2012), Nino Aimone (Torino, 1932 – Pavarolo-Torino, 2020) e Marcolino Gandini (Torino, 1937). E molti altri ancora. Ai quattro citati – il figlio del Maestro, Tabusso, Aimone e Gandini, tutti ruotanti intorno alla rivista “Orsa minore”, diretta dallo stesso Tabusso – dedica oggi (e fino al prossimo 31 dicembre) una ricca e suggestiva collettiva la “Fondazione Giorgio Amendola” di via Tollegno, a Torino. Curata da Pino Mantovani, la mostra raccoglie circa quaranta pezzi, quasi tutti oli su tela, alcune tempere e una grande tavola di Tabusso, dal titolo “La taverna del Chietto”, dove il reale appare magicamente trasfigurato in favola pura, in quell’esemplare dimensione incantata e atemporale che troviamo anche ne “I sei cacciatori”, realizzato da Tabusso (“l’ultimo dei pittori cantastorie”) nel 1955: i cacciatori, i cani, le case e le geometriche baite senza finestre, un paesaggio da fiaba e di neve, la sua Valsusa, le sue montagne, l’amata Rubiana (di cui diventerà cittadino onorario), la baita del Chietto ai duemila metri sulla strada che da Condove porta a Colombardo. Il suo mondo. Di vita e d’arte. Osservato e ritratto come poteva fare un fanciullo istruito alla grande scuola del Maestro Casorati. Ma libero di volare per i suoi cieli. Fiabe. Al pari delle narrazioni – dove tempi e spazi si confondono nella visionarietà di sogni che faticano a far i conti con il reale – inventate da quell’“intellettuale del segno e del colore”, per dirla con Paolo Levi, che fu Felice Casorati.

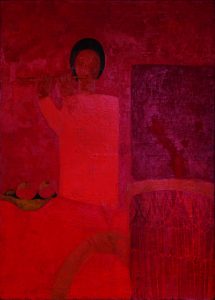

Che belle le sue “Lampare” del ’56, giocate sull’astrazione di contenuti figurativi che permangono in campiture piatte, solide (la grande lezione del famoso padre!), con quei blu accesi, i rossi smorzati, i gialli, l’entroterra (forse ligure, di quella Cervo che, a metà degli anni ’50, ospitò una fitta comunità di artisti torinesi allora fra i più blasonati a livello locale e nazionale) e in alto, nel cielo, una sferica luna triste a far da contrappunto all’acceso chiarore delle lampare. “L’esposizione – scrive in catalogo Pino Mantovani – più che documentare l’evoluzione nei decenni dei quattro pittori, intende invece verificare come l’impronta comune iniziale si sia articolata in direzioni diverse, fortemente caratterizzate pur rimanendo sempre coerenti”. Chiaro esempio ne sono anche le opere di Nino Aimone e Marcolino Gandini. Mi piace ricordare, in particolare, “La suonatrice di flauto”, olio su tela del ’59 di Aimone, in cui traspare l’inquietudine di una ricerca astratta ed essenziale dai colori fortemente smorzati a dar vita a “forme deformate” in cui resta tuttavia l’originario imprinting del Maestro;

superato invece in spazi di totale libertà espressiva nei “Cerchi azzurri” di Gandini, risolti interamente in una gestualità informale, avulsa da ogni sensibile realtà, su una superficie monocroma ma pastosa, “selva di segni”, impostata sui toni azzurri e grigio-neutri. Insegnare a spiccare il volo, in fondo, è anche grande dote di un grande Maestro.

Gianni Milani

“L’impronta del Maestro”

“Fondazione Giorgio Amendola”, via Tollegno 52, Torino; tel. 011/2482970 o www.fondazioneamendola.it

Fino al 31 dicembre

Orari: dal lun. al ven. 10/12,30 e15,30/19; sab. 10/12,30

Nelle foto: Francesco Tabusso: “I sei cacciatori”, 1955; Francesco Casorati: “Lampare”, 1956; Nino Aimone: “Suonatrice di flauto”, olio su tela, 1959; Marcolino Gandini: “Cerchi azzurri”, olio su tela, 1963