Una intrigante serata in birreria con la casa editrice Echos,in attesa del Salone del Libro di Torino

Lunedì 15 Maggio scorso La casa editrice Echos di Giaveno ha organizzato un piacevole incontro fra autori alla vigilia del Salone del libro di Torino nel moderno birrificio Metzeger a Torino a cui è collegata una birreria che offre al una vasta selezione di birre artigianali provenienti da diverse parti del mondo, comprese birre locali prodotte in loco e che dispone di un ampio spazio esterno, ideale per le presentazioni dei lavori di autori desiderosi di far conoscere e divulgare, quanto più possibile la loro opera letteraria.

La casa editrice Echos è una realtà editoriale meritevole di attenzione per tutte le persone che amano scrivere. L’editore Marco e alcuni collaboratori e collaboratrici presenti alla serata, hanno presentato i numerosi autori intervenuti a quella che si è rivelata una vera e propria festa, una anteprima del Salone de Libro annaffiata da ottima birra, in attesa del lavoro che gli scrittori dovranno affrontare nelle sedi in cui presenteranno le loro fatiche letterarie.

Molto interessante si è rivelata la casa editrice Echos, che si distingue per la sua attenzione alla diversità dei vari generi letterari provenienti dal territorio nazionale, testi che spaziano dalla narrativa contemporanea, alla saggistica e ai libri per ragazzi.

Sono stati presentati testi di ottima qualità, non solo per i contenuti, ma anche per la buona veste editoriale, assai curata, sia nell’editing che nella impaginazione caratteristiche che rendono piacevole la lettura

L’evento ha preso il via con un’introduzione coinvolgente da parte dell’organizzatore, titolare del birrificio, oltre che scrittore. L’editore Marco ha presentato i diversi autori tutti accomunati da un unico filo conduttore comune: l’amore per la parola scritta e la capacità di trasmettere emozioni attraverso le pagine dei loro libri.

L’atmosfera della serata è stata gradevolmente rilassata, gli autori pur non conoscendosi fra loro, hanno fraternizzato rapidamente e, in breve, si è potuto notare come i tanti neo-scrittori siano realmente seguiti dall’editore e collaboratori che hanno offerto loro la possibilità di vedere le proprie opere pubblicate e distribuite professionalmente, in modo capillare, permettendo una grande visibilità ai nuovi talenti, come risulta anche dalla consultazione del suo ricco catalogo.

Si è trattato di un momento prezioso, non comune, in grado di svolgere un ruolo importante capace di valorizzare il livello Culturale cittadino, diffondendo Conoscenza, pur restando una notevole fonte di svago, divertimento e relax.

La serata si è svolta in una atmosfera accogliente e distesa, in una gradevole zona all’aperto, uno spazio ampio ben curato in cui di certo verranno offerte altre future presentazioni in cui sarà possibile, durante il colloquio dell’autore con il pubblico, gustare non solo la birra, ma anche assaporare un buon pasto tradizionale.

Attraverso un’ampia vetrata all’interno del locale è possibile vedere anche gli alti contenitori che consentono la produzione della birra,valore aggiunto offerto a chi si reca a bellezza del locale che ricorda le birrerie presenti all’estero, un locale che vale la pena visitare, che potrà rivelarsi ai curiosi amanti della buona tavola della buona birra e dei libri, una piacevole scoperta, una serata in compagnia di amici amanti della Cultura e della buona tavola che sarà difficile da dimenticare.

RODOLFO ALESSANDRO NERI

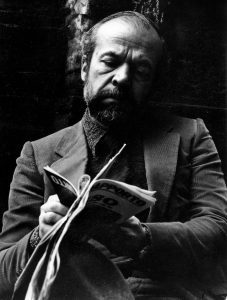

Con la chiusura, il 7 maggio scorso, dei “Teatri della Memoria”, la retrospettiva (oltre 50 opere, una decina mai esposte) dedicata a Mario Lattes (Torino, 1923 – 2001), con la curatela dell’incisore Vincenzo Gatti, proseguiranno con il prossimo autunno i nuovi appuntamenti messi in pista dalla “Fondazione Bottari Lattes” – nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà della moglie Caterina Bottari Lattes, -atti a celebrare il “Centenario” della nascita del grande artista torinese, che fu anche indimenticato editore e scrittore, nonché promotore culturale ed intellettuale fra i più singolari del Novecento italiano. Partito sicuramente con il piede giusto, il primo capitolo delle celebrazioni ha fatto registrare alla “Venaria” un notevole successo di pubblico che, nella ricca rassegna espositiva, ha potuto approfondire l’attività artistica di Lattes, pittore ma anche “maestro” dì incisione, per lui “frontiera estrema, senza ritorno – come si è scritto – e senza colore, per celebrare il definitivo elogio dell’ombra”. Solo nelle ultime settimane, alla “Reggia di Venaria” sono stati 22.000 gli ingressi registrati a Pasqua , quasi 26.200 per la “Festa della Liberazione” e poco meno di 11.000 nel ponte del 1° maggio: tra questi, numerosi visitatori si sono soffermati nella Sezione Accademia delle “Sale delle Arti” per visitare la mostra “Teatri della memoria”. E per la ricorrenza, è stato anche pubblicato un volume monografico edito da “Silvana Editoriale” e a cura di Vincenzo Gatti, con Alice Pierobon. Il testo offre una retrospettiva sull’intera produzione artistica di Lattes, di cui la mostra ha presentato una significativa selezione ed è introdotto da un saggio critico a firma di Claudio Strinati.

Con la chiusura, il 7 maggio scorso, dei “Teatri della Memoria”, la retrospettiva (oltre 50 opere, una decina mai esposte) dedicata a Mario Lattes (Torino, 1923 – 2001), con la curatela dell’incisore Vincenzo Gatti, proseguiranno con il prossimo autunno i nuovi appuntamenti messi in pista dalla “Fondazione Bottari Lattes” – nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà della moglie Caterina Bottari Lattes, -atti a celebrare il “Centenario” della nascita del grande artista torinese, che fu anche indimenticato editore e scrittore, nonché promotore culturale ed intellettuale fra i più singolari del Novecento italiano. Partito sicuramente con il piede giusto, il primo capitolo delle celebrazioni ha fatto registrare alla “Venaria” un notevole successo di pubblico che, nella ricca rassegna espositiva, ha potuto approfondire l’attività artistica di Lattes, pittore ma anche “maestro” dì incisione, per lui “frontiera estrema, senza ritorno – come si è scritto – e senza colore, per celebrare il definitivo elogio dell’ombra”. Solo nelle ultime settimane, alla “Reggia di Venaria” sono stati 22.000 gli ingressi registrati a Pasqua , quasi 26.200 per la “Festa della Liberazione” e poco meno di 11.000 nel ponte del 1° maggio: tra questi, numerosi visitatori si sono soffermati nella Sezione Accademia delle “Sale delle Arti” per visitare la mostra “Teatri della memoria”. E per la ricorrenza, è stato anche pubblicato un volume monografico edito da “Silvana Editoriale” e a cura di Vincenzo Gatti, con Alice Pierobon. Il testo offre una retrospettiva sull’intera produzione artistica di Lattes, di cui la mostra ha presentato una significativa selezione ed è introdotto da un saggio critico a firma di Claudio Strinati. Nel 2023 si celebrano anche i 130 anni della “Casa editrice Lattes”, realtà storica torinese che, dalla fondazione nel 1893 (da parte del nonno di Mario, Simone Lattes) a oggi, ha accompagnato e formato con i propri testi scolastici intere generazioni di studenti italiani.

Nel 2023 si celebrano anche i 130 anni della “Casa editrice Lattes”, realtà storica torinese che, dalla fondazione nel 1893 (da parte del nonno di Mario, Simone Lattes) a oggi, ha accompagnato e formato con i propri testi scolastici intere generazioni di studenti italiani.

.jpg)