I CAFFE’ DI PALAZZO PIOZZO

II edizione

Enrico Beruschi, Nicholas Roncea, Biagio Bagini, Lastanzadigreta, Crossing sound trio:

Da Sabato 10 giugno a venerdì 22 settembre ore 18:00

Giardini di Palazzo Piozzo di Rosignano

Via Capello 3, Rivoli

Ingresso libero

Torna la rassegna estiva promossa dall’Istituto Musicale Città di Rivoli nei giardini di Palazzo Piozzo di Rosignano, tra musica da film, jazz, pop, presentazione di libri, conferenze, in momenti di socialità e di riflessione comune ad ingresso libero. «L’iniziativa – racconta Filippo Bulfamante, Direttore dell’Istituto – si propone per il secondo anno consecutivo come salotto estivo di spettacolitra musica, arte e socialità, con l’intento di offrire un servizio per i cittadini rivolesi da una parte, e di valorizzare uno spazio del patrimonio storico architettonico della Città, dall’altra. Il cartellone abbraccia un ampio spettro di interessi: dai concerti –spaziando dalla musica da film, al jazz, al pop – alla presentazione di libri; dalle conferenze su tematiche legate all’arte dei suoni al teatro musicale comico di primo Ottocento».

Ad aprire la rassegna culturale realizzata nell’ambito della Stagione Scene dal Vivo, con un “ritorno a casa” proprio entro le mura che l’hanno vista nascere e affermarsi, Archiensemble, la compatta Orchestra d’Archi dell’Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas a cura di Massimiliano Gilli e Paola Secci; segue, giovedì 22 giugno, Pick n’ bow, originale duo di corde per violino, chitarra e voce, con Virginia Sutera e Samuel Rampani. La musica pop di nomi come Nicholas Roncea, Lastanzadigreta e Crossingsound trio, a cavallo tra il 27 giugno e il 1 luglio, porta progetti interessanti e di richiamo come Acrobazie, Musica da camerettae Note d’amore. L’incontro tra il compositore russo Igor Stravinsky e il clarinettista americano Benny Goodman è il tema di Swinging Stravinsky, il libro che Biagio Bagini presenta mercoledì 5 luglio, accompagnato da Eugenia Canale al pianoforte e Giorgia Bussi al clarinetto per la sezione “libri e musica”, mentre diventeranno “narrazioni in musica” i 16 racconti per Torino di Giorgio Oggero, portati in scena il 22 settembre dalla Compagnia del Ciglio di Alessandro Cora (voce), Elena Poncina (pianoforte) e Tiziana Venuti (percussioni). Spazio alle conferenze sabato 24 giugno e giovedì 3 luglio, con Moderna a chi?, tavola rotonda sulla musica moderna tenuta da eminenze della critica come Carlo Bordone (Rolling Stone, Il Fatto Quotidiano, Rumore), Maurizio Blatto (Rumore, La Stampa), Alberto Campo (Repubblica), Jacopo Tomatis (Il giornale della musica), Luca Castelli (Corriere della sera); con L’arte dell’improvvisazione Sandro Marrocu racconta il tema con un concerto conferenza dedicato, in collaborazione con L’Istituto comunale musicale Leone Sinigaglia di Chivasso. La musica Jazz torna giovedì 6 luglio con Benvenuti al Nord e Sud America e il Jazz Ensemble dell’Istituto Musicale Città di Rivoli a cura di Antonio Santoro, mentre sabato 8 l’attore Enrico Beruschi porta il teatro musicale con Dulcamara e il suo Elisir, con Ilaria De Santis, soprano, Filippo Pina Castiglioni, tenore, Omar Camata, buffo, Allan Rizzetti, baritono, Francesco Cavaliere, pianoforte.

Ancora spazio alle collaborazioni venerdì 15 settembre, con il concerto di Fonni, assegnatario del premio Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas nell’ambito delle selezioni per il Premio Buscaglione 2023: «Ospiti di prim’ordine nel campo della musica e della cultura – conferma il Vicesindaco Laura Adduce – importanti collaborazioni – non ultima quella col Premio Buscaglione 2023 – e la presenza di un “mattatore” dello spettacolo e degli schermi televisivi tra anni ’80 e ’90 come Enrico Beruschi, qualificano sempre più la proposta estiva promossa dal nostro Istituto Musicale. Un’iniziativa che guarda anche al valore sociale del promuovere cultura oltre che a diventare mezzo di valorizzazione dei nostri siti storici. Tanto che per il 2024 è allo studio la possibilità di sviluppare l’iniziativa anche all’interno di altri Palazzi e cortili storici della Città, con l’intento di rendere sempre più conosciute e apprezzate le bellezze del nostro territorio».

Il programma

Sabato 10 giugno

Musica da Film

Back home

Archiensemble, Orchestra d’Archi dell’Istituto Musicale Città di RivoliG. Balmas,

a cura di Massimiliano GIlli e Paola Secci

Musiche di Desplat, Morricone, Silvestri, Jenkins

Arrangiamenti di Donato Liberatore e Lanfranco Vasini

Con la partecipazione di Silvia Zaccaria, pianoforte

Giovedì 22 giugno

Musica pop

Pick n’ bow

Virginia Sutera, violino

Samuel Rampani, chitarra e voce

Sabato 24 giugno

Conferenza

Moderna a chi?

Tavola rotonda sullo stato della musica moderna oggi

Con Carlo Bordone (Rolling Stone, Il Fatto Quotidiano, Rumore), MaurizioBlatto (Rumore, La Stampa), Alberto Campo (Repubblica), Jacopo Tomatis(Il giornale della musica), Luca Castelli (Corriere della sera)

Modera Gigi GIancursi

Martedì 27 giugno

Musica pop

Acrobazie

Nicolas Roncea, chitarra e voce

Pietro Caramelli, chitarra

Giulia Provenzano, voce

Giovedì 29 giugno

Musica pop

Musica da cameretta

LastanzadiGreta

Leonardo Laviano, voce

Flavio Rubatto, percussioni

Jacopo Tomatis, mandolini

Sabato 1 luglio

Musica pop

Note d’amore

Crossing sound trio

Michela Paleologo, voce

Stefania Zasa, voce

Massimo Peiretti, pianoforte

Lunedì 3 luglio

Conferenza

L’arte dell’improvvisazione

Sandro Marrocu, pianoforte

In collaborazione con Istituto Musicale Comunale L. Sinigaglia di Chivasso

Mercoledì 5 luglio

Libri e Musica

Swinging Stravinsky

Biagio Bagini, scrittore

Eugenia Canale, pianoforte

Giorgia Bussi, clarinetto

Giovedì 6 luglio

Musica Jazz

Benvenuti al Nord e Sud America (in Jazz)

Jazz Ensemble 2 dell’istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas

a cura di Antonio Santoro

Musiche di M. Davis, C. Brown, R. Rodgers, K. Weil, C. Corea, J. Henderson,B. Harris

Alessandro Degani, basso

Lino Criscitiello, chitarra

Massimo Di Pierro, chitarra

Mattia Bertone, batteria

ospite: Antonio Santoro, flauto e saxofono

Sabato 8 luglio

Teatro Musicale

Dulcamara e il suo Elisir

Raccontato da Enrico Beruschi – da un’idea di Filippo Pina Castiglioni

Enrico Beruschi, voce narrante

Ilaria De Santis, soprano – ADINA

Filippo Pina Castiglioni, tenore – NEMORINO

Omar Camata, buffo – DULCAMARA

Allan Rizzetti, baritono – BELCORE

Francesco Cavaliere, pianoforte

Venerdì 15 settembre

Musica pop

Fonni

In collaborazione con Premio Buscaglione 2023

Venerdì 22 settembre

Libri e Musica

16 racconti per Torino

La Compagnia del Ciglio

Narrazioni in musica liberamente tratte dell’omonimo libro di Giorgio Oggero

Il progetto SCENE DAL Vivo ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

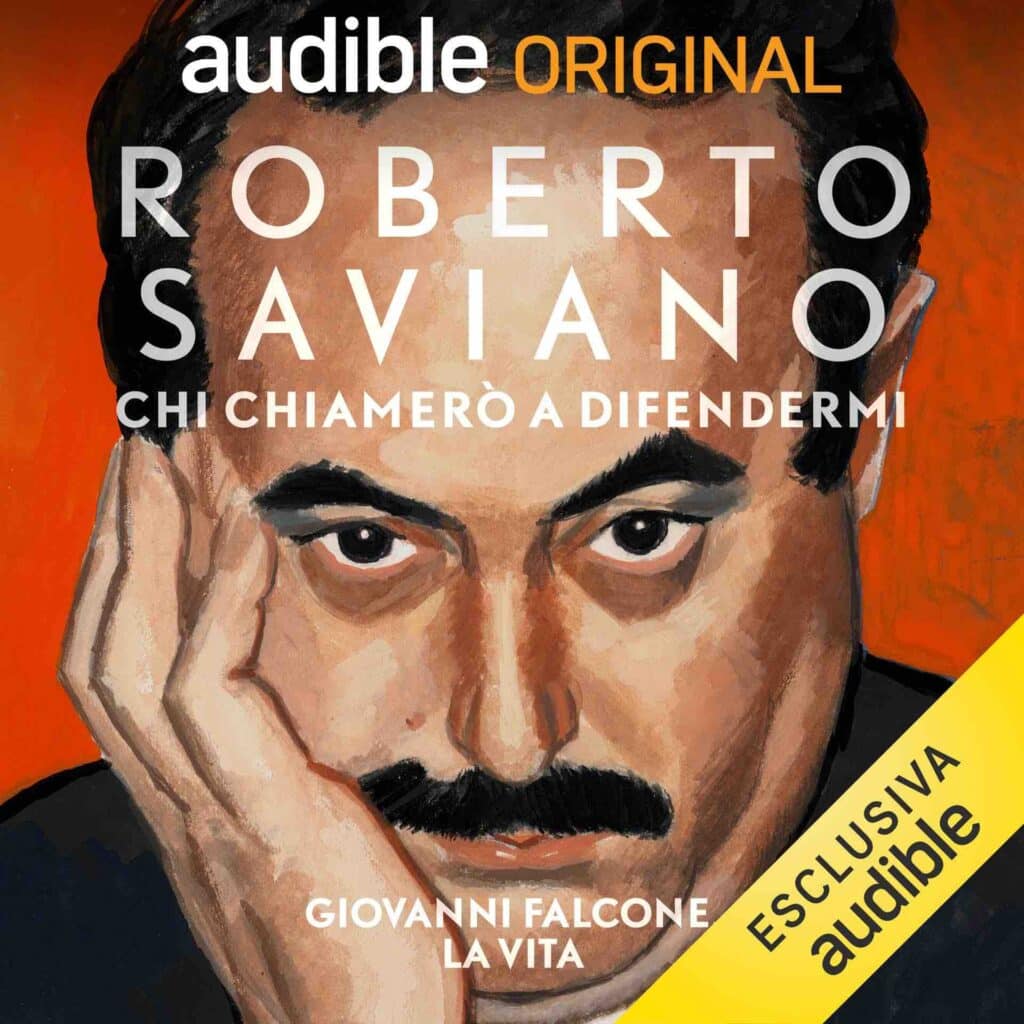

presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino. Dopo aver pubblicato decime di saggi, romanzi e aver preso parte a numerose scritture di scenografia, Roberto Saviano sceglie nuovamente il podcast per raccontare la realtà di chi ha deciso di lottare contro la mafia. Lo scrittore considera il podcast come un mezzo con cui “non si può essere scontati per conservare l’emozione e il tono, ma anche non semplificare troppo”. L’intento quello di ricreare la “magia del racconto narrato dinnanzi al fuoco”. Il podcast indaga l’odio che Falcone suscitò nei suoi colleghi e il forte isolamento a cui fu sottoposto. Gli episodi sono arricchiti dalle testimonianze inedite dei suoi uomini più vicini tra cui quelle di Antonio Vassallo, Giuseppe Costanza, Giuseppe Di lello, Leonardo Guarnotta, Leoluca Orlando , Giuseppe Ayala, Claudio Martelli e Pietro Grasso. Abbiamo intervistato Roberto Saviano per capire cosa ha rappresenta per lui narrare questa storia.

presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino. Dopo aver pubblicato decime di saggi, romanzi e aver preso parte a numerose scritture di scenografia, Roberto Saviano sceglie nuovamente il podcast per raccontare la realtà di chi ha deciso di lottare contro la mafia. Lo scrittore considera il podcast come un mezzo con cui “non si può essere scontati per conservare l’emozione e il tono, ma anche non semplificare troppo”. L’intento quello di ricreare la “magia del racconto narrato dinnanzi al fuoco”. Il podcast indaga l’odio che Falcone suscitò nei suoi colleghi e il forte isolamento a cui fu sottoposto. Gli episodi sono arricchiti dalle testimonianze inedite dei suoi uomini più vicini tra cui quelle di Antonio Vassallo, Giuseppe Costanza, Giuseppe Di lello, Leonardo Guarnotta, Leoluca Orlando , Giuseppe Ayala, Claudio Martelli e Pietro Grasso. Abbiamo intervistato Roberto Saviano per capire cosa ha rappresenta per lui narrare questa storia. Bisogna

Bisogna

Cinque film incentrati su temi di strettissima attualità (dalle guerre alla deforestazione alle sfide ambientali necessarie a salvare un Pianeta in sofferenza), argomentati e introdotti da voci autorevoli: questa la proposta in agenda della “Rassegna Estiva” organizzata, da venerdì 16 giugno a venerdì 14 luglio (inizio sempre alle 20,30), da “Distretto Cinema” e dal “Museo d’Arte Contemporanea” di Rivoli, nella cornice del “Teatrino del Castello”, in piazza Mafalda di Savoia 2, a Rivoli. Tutti e cinque gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, in accompagnamento della mostra “Artisti in guerra” (da Goya all’Ucraina), allestita fino al prossimo 19 novembre – e, per l’occasione, aperta fino alle 20 – negli spazi del Museo. “Ever-Green: un Pianeta da salvare”, il titolo dato alla Rassegna, volta a portare o a riportare l’attenzione sugli obiettivi dell’“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, il programma d’azione “per le persone, il Pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre del 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Cinque film incentrati su temi di strettissima attualità (dalle guerre alla deforestazione alle sfide ambientali necessarie a salvare un Pianeta in sofferenza), argomentati e introdotti da voci autorevoli: questa la proposta in agenda della “Rassegna Estiva” organizzata, da venerdì 16 giugno a venerdì 14 luglio (inizio sempre alle 20,30), da “Distretto Cinema” e dal “Museo d’Arte Contemporanea” di Rivoli, nella cornice del “Teatrino del Castello”, in piazza Mafalda di Savoia 2, a Rivoli. Tutti e cinque gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, in accompagnamento della mostra “Artisti in guerra” (da Goya all’Ucraina), allestita fino al prossimo 19 novembre – e, per l’occasione, aperta fino alle 20 – negli spazi del Museo. “Ever-Green: un Pianeta da salvare”, il titolo dato alla Rassegna, volta a portare o a riportare l’attenzione sugli obiettivi dell’“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, il programma d’azione “per le persone, il Pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre del 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Venerdì 30 giugno – in occasione del “finissage” della mostra “Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti” al Castello, sarà la volta di “Olafur Eliasson:Miracles of Rare Device” di John O’Rourke: a parlarne sarà Marcella Beccaria, vice direttore del “Castello di Rivoli” e curatore della mostra.

Venerdì 30 giugno – in occasione del “finissage” della mostra “Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti” al Castello, sarà la volta di “Olafur Eliasson:Miracles of Rare Device” di John O’Rourke: a parlarne sarà Marcella Beccaria, vice direttore del “Castello di Rivoli” e curatore della mostra.

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Tanti capitoli che ci aggiornano sull’evoluzione di tensioni che già abbiamo conosciuto nei volumi precedenti e che qui si sviluppano ulteriormente.

Tanti capitoli che ci aggiornano sull’evoluzione di tensioni che già abbiamo conosciuto nei volumi precedenti e che qui si sviluppano ulteriormente. E’ una figura monumentale quella di Annalena Tonelli, missionaria laica che ha dedicato la sua vita agli ultimi della terra, per 30 anni in Africa, uccisa da un commando nel 2003.

E’ una figura monumentale quella di Annalena Tonelli, missionaria laica che ha dedicato la sua vita agli ultimi della terra, per 30 anni in Africa, uccisa da un commando nel 2003.  E’ il primo romanzo della spumeggiante giovane scrittrice italo francese dal profilo Instagram con 35mila followers, e due anni fa ha aperto un blog letterario in cui pubblica racconti brevi. E’ subito chiaro che la sua passione è scrivere, tra Parigi e Bari che è casa sua. Ora ha appena pubblicato un corposo romanzo in cui narra il terremoto emotivo di un divorzio.

E’ il primo romanzo della spumeggiante giovane scrittrice italo francese dal profilo Instagram con 35mila followers, e due anni fa ha aperto un blog letterario in cui pubblica racconti brevi. E’ subito chiaro che la sua passione è scrivere, tra Parigi e Bari che è casa sua. Ora ha appena pubblicato un corposo romanzo in cui narra il terremoto emotivo di un divorzio. Ha un po’ il sapore di altri tempi l’ultimo romanzo della talentuosa scrittrice siciliana (nata a Ragusa nel 1986) che oltre ad averci regalato altri libri bellissimi (il primo “La mia casa di Montalbano” nel 2019) dal 2008 si occupa anche del Teatro Donnafugata. Teatro di famiglia che dopo un lungo restauro è tornato in attività grazie a lei.

Ha un po’ il sapore di altri tempi l’ultimo romanzo della talentuosa scrittrice siciliana (nata a Ragusa nel 1986) che oltre ad averci regalato altri libri bellissimi (il primo “La mia casa di Montalbano” nel 2019) dal 2008 si occupa anche del Teatro Donnafugata. Teatro di famiglia che dopo un lungo restauro è tornato in attività grazie a lei.

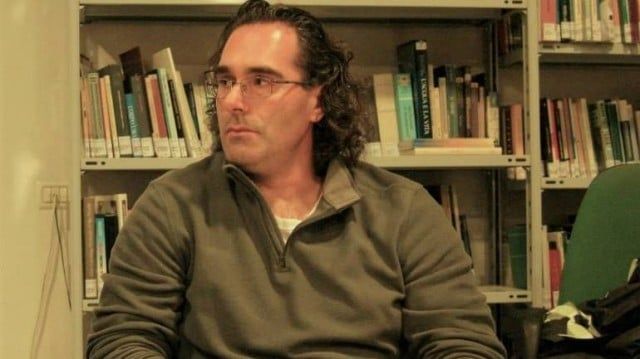

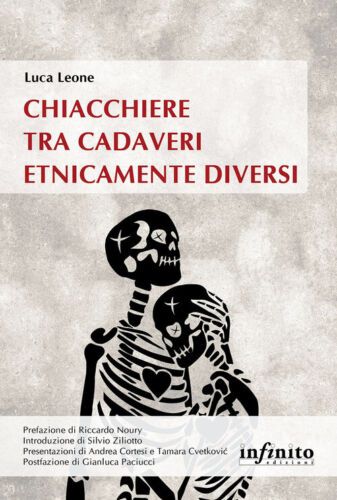

“Quando la guerra bussa alla tua porta, non sai mai cosa potrà accadere. Lo scoprirai solo strada facendo. Forse lo potrai raccontare, se saprai sopravvivere all’orrore”. Così inizia la nota in quarta di copertina di Chiacchiere tra cadaveri etnicamente diversi ( Infinito edizioni, 2023), l’ultimo libro di Luca Leone, giornalista e scrittore tra i più attenti e profondi conoscitori della Bosnia e dei Balcani occidentali. Un libro diverso, una silloge poetica composta da versi asciutti, duri, essenziali dove pare che l’autore abbia scelto di riversare le emozioni e i ricordi di trent’anni di viaggi e di incontri nel cuore dell’Europa di mezzo, soprattutto in terra bosniaca ed erzegovese dove tutto sembra impastato con il sangue di un popolo martoriato da un conflitto che non ha mai cessato di produrre sofferenze e dolore anche dopo che le armi hanno taciuto. In Chiacchiere tra cadaveri etnicamente diversi sono i sommersi e i salvati della decade malefica dell’ultimo scorcio del secolo breve che animano le trentaquattro poesie, riesumando e rianimando storie di persone e paesi che hanno conosciuto guerre e violenze, fame e morte sotto il tiro dei cecchini, amputazioni per gli scoppi delle granate, la pazzia e l’odio del nazionalismo portato agli eccessi e la pulizia etnica, terribili miserie umane e incredibili lampi di generosità e condivisione. Una realtà che pesa come una sorta di maledizione per un paese, la Bosnia, tanto bello quanto disgraziato. Ha ragione Andrea Cortesi quando, nella sua presentazione, afferma che questo è forse “il più intimo, personale e sofferto libro che Luca Leone abbia mai scritto”. In poemi come E’ tempo si condensa la storia recente del paese che rappresentava il cuore più jugoslavo della Jugoslavia, una storia di conflitti e di terribile pace segnata anche dal fallimento dell’Occidente e dell’Europa, dove “i fantasmi del ’93 cercano attoniti un ponte che non c’è. A Mostar l’aria è grave d’esplosioni d’intonaci e tetti saltati e sbriciolati. Volano, danzano schivando granate che piovendo dilaniano popoli alla fame. A Mostar la Neretva è rosso sangue d’un odio sconosciuto ma eccitante. E gridano esaltati i generali: crepino i cattolici, schiattino i musulmani. E scannano sedotti i militari: a morte gli ortodossi, nel fiume i musulmani. E’ tempo di distruzione. Giacciono nuvole di sporco in superficie, gelide osservano le alte ciminiere. A Zenica è di nuovo blu la Bosna ma il cielo è un coperchio che isola e sconforta. Tremano le anime di donne oltraggiate, vittime impotenti di guerre programmate. Assolti e affrancati, soldati e mercenari banchettano coi corpi di civili ignari. Gridano assetati i generali: stuprate i cristiani, violentate i musulmani. E’ tempo di distruzione, di utile disperazione, di nuovi ricchi, di chierici contenti. E’ tempo di trasformazione, di nuova occupazione, di bui nazionalismi, di mafia e di fascismi”. La poesia di Luca Leone, come scrive Silvio Ziliotto nell’introduzione, è una risposta a un malessere quasi fisico, a un dolore morale lancinante dovuto ad anni di narrazione, confronto, scontro, denunce, amarezze, tante altrui bassezze nel raccontare e capire la Bosnia Erzegovina. Per questo si può comprendere perché i versi sembrano di carta vetrata, stridenti anche quando esprimono sarcasmo e sconcerto o diventano un urlo strozzato che cerca di riscattare le vittime di quella come di tutte le guerre. Un libro diverso ma non meno importante di Srebrenica, i giorni della vergogna, Višegrad o La pace fredda, dove ancora una volta si chiede e si reclama giustizia perché un popolo torni a sperare, per risollevare cuori intimoriti, per riprendere a vivere e a progettare il futuro. Una giustizia che deve partire dal cuore di ciascuno senza coprire quel sangue con lo sporco dei nazionalismi, dell’indifferenza, della distrazione, dell’oblio. Un compito difficile ma necessario perché come scriveva Predrag Matvejević, uno dei più grandi intellettuali jugoslavi del XX secolo, “i tragici fatti dei Balcani continuano, non si esauriscono nel ricordo, come avviene per altri. Chi li ha vissuti, chi ne è stato vittima, non li dimentica facilmente. Chi per tanto tempo è stato immerso in essi non può cancellarli dalla memoria”.

“Quando la guerra bussa alla tua porta, non sai mai cosa potrà accadere. Lo scoprirai solo strada facendo. Forse lo potrai raccontare, se saprai sopravvivere all’orrore”. Così inizia la nota in quarta di copertina di Chiacchiere tra cadaveri etnicamente diversi ( Infinito edizioni, 2023), l’ultimo libro di Luca Leone, giornalista e scrittore tra i più attenti e profondi conoscitori della Bosnia e dei Balcani occidentali. Un libro diverso, una silloge poetica composta da versi asciutti, duri, essenziali dove pare che l’autore abbia scelto di riversare le emozioni e i ricordi di trent’anni di viaggi e di incontri nel cuore dell’Europa di mezzo, soprattutto in terra bosniaca ed erzegovese dove tutto sembra impastato con il sangue di un popolo martoriato da un conflitto che non ha mai cessato di produrre sofferenze e dolore anche dopo che le armi hanno taciuto. In Chiacchiere tra cadaveri etnicamente diversi sono i sommersi e i salvati della decade malefica dell’ultimo scorcio del secolo breve che animano le trentaquattro poesie, riesumando e rianimando storie di persone e paesi che hanno conosciuto guerre e violenze, fame e morte sotto il tiro dei cecchini, amputazioni per gli scoppi delle granate, la pazzia e l’odio del nazionalismo portato agli eccessi e la pulizia etnica, terribili miserie umane e incredibili lampi di generosità e condivisione. Una realtà che pesa come una sorta di maledizione per un paese, la Bosnia, tanto bello quanto disgraziato. Ha ragione Andrea Cortesi quando, nella sua presentazione, afferma che questo è forse “il più intimo, personale e sofferto libro che Luca Leone abbia mai scritto”. In poemi come E’ tempo si condensa la storia recente del paese che rappresentava il cuore più jugoslavo della Jugoslavia, una storia di conflitti e di terribile pace segnata anche dal fallimento dell’Occidente e dell’Europa, dove “i fantasmi del ’93 cercano attoniti un ponte che non c’è. A Mostar l’aria è grave d’esplosioni d’intonaci e tetti saltati e sbriciolati. Volano, danzano schivando granate che piovendo dilaniano popoli alla fame. A Mostar la Neretva è rosso sangue d’un odio sconosciuto ma eccitante. E gridano esaltati i generali: crepino i cattolici, schiattino i musulmani. E scannano sedotti i militari: a morte gli ortodossi, nel fiume i musulmani. E’ tempo di distruzione. Giacciono nuvole di sporco in superficie, gelide osservano le alte ciminiere. A Zenica è di nuovo blu la Bosna ma il cielo è un coperchio che isola e sconforta. Tremano le anime di donne oltraggiate, vittime impotenti di guerre programmate. Assolti e affrancati, soldati e mercenari banchettano coi corpi di civili ignari. Gridano assetati i generali: stuprate i cristiani, violentate i musulmani. E’ tempo di distruzione, di utile disperazione, di nuovi ricchi, di chierici contenti. E’ tempo di trasformazione, di nuova occupazione, di bui nazionalismi, di mafia e di fascismi”. La poesia di Luca Leone, come scrive Silvio Ziliotto nell’introduzione, è una risposta a un malessere quasi fisico, a un dolore morale lancinante dovuto ad anni di narrazione, confronto, scontro, denunce, amarezze, tante altrui bassezze nel raccontare e capire la Bosnia Erzegovina. Per questo si può comprendere perché i versi sembrano di carta vetrata, stridenti anche quando esprimono sarcasmo e sconcerto o diventano un urlo strozzato che cerca di riscattare le vittime di quella come di tutte le guerre. Un libro diverso ma non meno importante di Srebrenica, i giorni della vergogna, Višegrad o La pace fredda, dove ancora una volta si chiede e si reclama giustizia perché un popolo torni a sperare, per risollevare cuori intimoriti, per riprendere a vivere e a progettare il futuro. Una giustizia che deve partire dal cuore di ciascuno senza coprire quel sangue con lo sporco dei nazionalismi, dell’indifferenza, della distrazione, dell’oblio. Un compito difficile ma necessario perché come scriveva Predrag Matvejević, uno dei più grandi intellettuali jugoslavi del XX secolo, “i tragici fatti dei Balcani continuano, non si esauriscono nel ricordo, come avviene per altri. Chi li ha vissuti, chi ne è stato vittima, non li dimentica facilmente. Chi per tanto tempo è stato immerso in essi non può cancellarli dalla memoria”.