Un pomeriggio al “Museo del Tessile” chierese, per scoprire le preziose donazioni di beni storici da parte di generosi “benefattori” locali

Sabato 28 febbraio, ore 14 – 18

Chieri (Torino)

Attenzione! Il tempo è limitato. Un solo pomeriggio. Quattro ore, dalle 14 alle 18. Tant’è il tempo messo a disposizione dei chieresi (ma non solo) dal “Museo del Tessile” di via Santa Chiara 10, a Chieri, che, sabato prossimo 28 febbraio, spalancherà gratuitamente le sue porte al pubblico al fine di mostrare le “donazioni dei beni storici” pervenute al “Museo” nel corso del 2025 ed esposte all’uopo nell’interna “Sala polifunzionale”.

Sempre più fedele al suo motto, “Tessere il futuro con le trame del passato”, l’ex Convento di “Santa Chiara” (già “Opificio Levi”) da tempo conserva un primo importante nucleo di “oggetti” che hanno fatto la grande storia dell’attività tessile chierese (da filatoi, orditoi verticali ed orizzontali, telai a mano, fino a campionari e a strumenti di misurazione, peculiari della lavorazione di uno dei centri cotonieri più antichi e continuativi – dal Quattrocento ad oggi – in Piemonte) e che ora va significativamente ad implementarsi con nuove storiche donazioni ulteriormente rappresentative di una vocazione propria della “città collinare” e da sempre riconosciuta a livello internazionale.

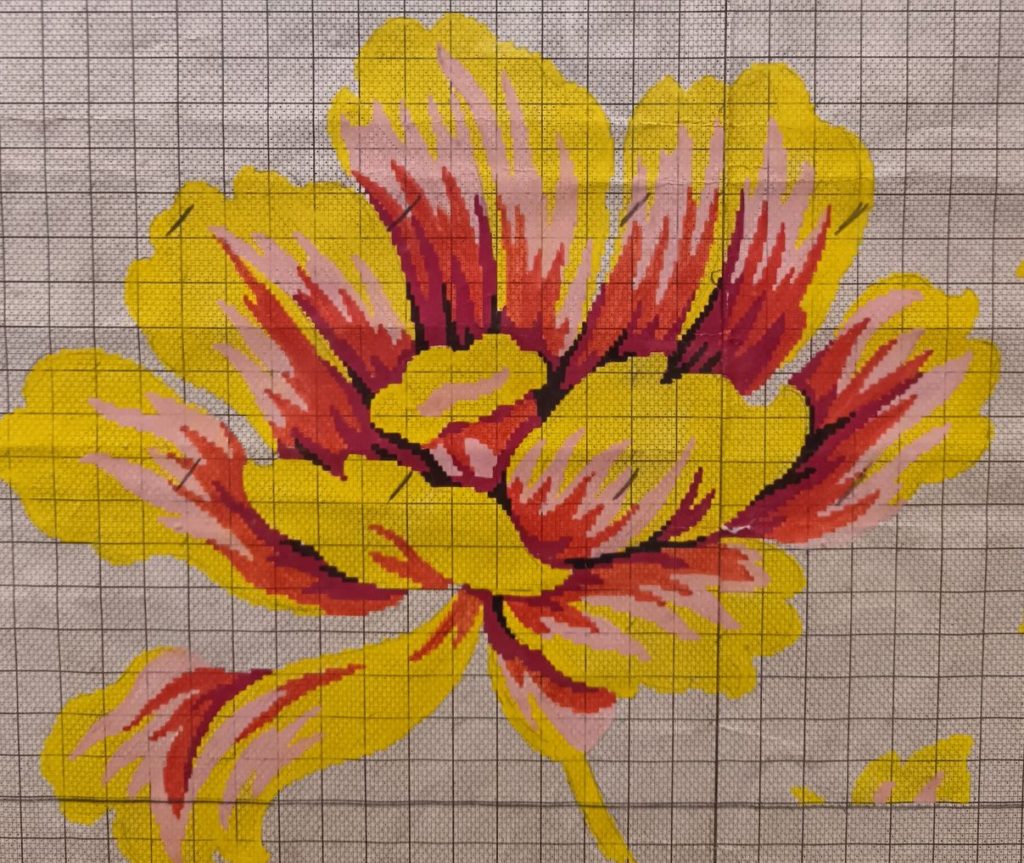

Durante il “percorso di visita” programmato per sabato prossimo, sarà possibile visionare due “fondi di disegni per tessitura” del Novecento, eseguiti a tempera su carta per “telaio Jacquard”, provenienti dalle manifatture “Ronco” e “Gastaldi Giorgio” di Chieri, ricevuti in dono dal signor Angelo Defilippi. Si tratta di due fondi importanti per la memoria della Città, che fanno da contrappunto ad alcuni “disegni” prodotti dallo “Studio Serra & Carli”, che ha anche omaggiato un “ritorcitoio” ligneo manuale, macchina usata per la ritorcitura dei filati, restaurato da Bruno Eterno e Bruno Zanin. Fra i vari altri attrezzi degni di particolare attenzione, un arcolaio ottocentesco (apparecchio utilizzato per ridurre in gomitoli o in bobine il filato in matasse), lascito del signor Giancarlo Del Martini, una coeva “matassiera lignea manuale” donata dalla signora Donatella Cortassa, e un piccolo “orditoio manuale” (macchina che prepara l’ordito per essere utilizzato sul telaio, attraverso l’operazione detta “orditura”) in legno e ferro del primo Novecento donato dal signor Guglielmo Mancin.

A completare la mostra una raccolta di quattro “Shadow Box”, ovvero “stampe” di perfetta tiratura, tratte dalle riviste “La Mode illustrée”, “La Mode artistique” e “Les Modes Parisiennes” di fine Ottocento, con “resa tridimensionale” degli abiti in stoffa, merletti e accessori, donati dalla signora Biagina Garnero di Nichelino.

Dichiara Melanie Zefferino, presidente “Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile”: “A nome del CdA, ringrazio i benefattori per le donazioni liberali a favore del nostro ‘Museo’, dunque in primis della cittadinanza chierese, che da quasi trent’anni a questa parte beneficia della generosità di tutti coloro che hanno voluto custodire e trasmettere la ‘cultura del tessile’ attraverso donazioni materiali, collaborazioni ‘pro-bono’ e volontariato”.

Per info: “Museo del Tessile”, via Santa Chiara 10, Chieri (Torino); tel. 329/4780542 o www.fmtessilchieri.org

g.m.

Nelle foto: “Disegno per tessitura – Gastaldi” e stampe da “La Mode Illustrée”