“FUTURES / European Photography Platform”

Giovedì 21 luglio, ore 20

La più “anziana” è del 1988, la più giovane del 1994. Mara Palena, la prima, è di Milano, Martina Dendi di Livorno. Sono due dei cinque artisti emergenti dell’edizione 2022 del programma europeo “FUTURES (EPP – European Photography Plattform), una “piattaforma” di ricerca sulla fotografia contemporanea sostenuta dall’Unione Europea, di cui, per l’Italia, fa parte la torinese “CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia”, insieme ad altre venti Istituzioni e Festival stranieri. I “magnifici cinque” verranno presentati a Torino, giovedì 21 luglio (ore 20) proprio da “CAMERA” e dall’Associazione Culturale “Torino Stratosferica”, presso il “Precollinear Park”, il parco urbano temporaneo (800 metri di “striscia verde” che dal corridoio centrale del ponte Regina Margherita arriva fino in piazza Hermada, risalendo il viale alberato di corso Gabetti) realizzato nel giugno del 2020, subito dopo il lockdown e con un singolare intervento di placemaking, sull’area abbandonata in cui transitava la linea 3 della metropolitana leggera. Per l’occasione, gli artisti racconteranno i loro progetti nell’ambito di un talk moderato dal curatore di “FUTURES”, Giangavino Pazzola. Il racconto delle immagini ideate da Karim El Maktafi (Desenzano del Garda), dalle già citate Martina Dendi (Livorno) e Mara Palena (Milano), dal fiorentino di Bagno a Ripoli Riccardo Svelto e dal modenese Jacopo Valentini avverrà anche attraverso una sequenza di immagini installata nell’area espositiva del “Precollinear Park”. Dalla riflessione politica e sociale di El Maktafi a quella sulla “grottesca” sessualità e sugli stereotipi di genere di Dendi, dalla lettura poetica e allo stesso tempo analitica della memoria (con cifre stilistiche “rubate” al settore della moda, dove ha lavorato per diversi anni) fatta da Palena a quella dei luoghi fisici e immaginari di Valentini, passando per l’approccio intimista di Svelto, questa installazione urbana “offre – dicono i responsabili – un ampio spaccato della varietà di poetiche e pratiche della fotografia e dell’immagine contemporanea in Italia”. Gli artisti che parteciperanno alla quinta annualità di “FUTURES” sono stati individuati da Walter Guadagnini, direttore di “CAMERA”, e da Giangavino Pazzola, curatore del Centro e coordinatore del programma.

La più “anziana” è del 1988, la più giovane del 1994. Mara Palena, la prima, è di Milano, Martina Dendi di Livorno. Sono due dei cinque artisti emergenti dell’edizione 2022 del programma europeo “FUTURES (EPP – European Photography Plattform), una “piattaforma” di ricerca sulla fotografia contemporanea sostenuta dall’Unione Europea, di cui, per l’Italia, fa parte la torinese “CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia”, insieme ad altre venti Istituzioni e Festival stranieri. I “magnifici cinque” verranno presentati a Torino, giovedì 21 luglio (ore 20) proprio da “CAMERA” e dall’Associazione Culturale “Torino Stratosferica”, presso il “Precollinear Park”, il parco urbano temporaneo (800 metri di “striscia verde” che dal corridoio centrale del ponte Regina Margherita arriva fino in piazza Hermada, risalendo il viale alberato di corso Gabetti) realizzato nel giugno del 2020, subito dopo il lockdown e con un singolare intervento di placemaking, sull’area abbandonata in cui transitava la linea 3 della metropolitana leggera. Per l’occasione, gli artisti racconteranno i loro progetti nell’ambito di un talk moderato dal curatore di “FUTURES”, Giangavino Pazzola. Il racconto delle immagini ideate da Karim El Maktafi (Desenzano del Garda), dalle già citate Martina Dendi (Livorno) e Mara Palena (Milano), dal fiorentino di Bagno a Ripoli Riccardo Svelto e dal modenese Jacopo Valentini avverrà anche attraverso una sequenza di immagini installata nell’area espositiva del “Precollinear Park”. Dalla riflessione politica e sociale di El Maktafi a quella sulla “grottesca” sessualità e sugli stereotipi di genere di Dendi, dalla lettura poetica e allo stesso tempo analitica della memoria (con cifre stilistiche “rubate” al settore della moda, dove ha lavorato per diversi anni) fatta da Palena a quella dei luoghi fisici e immaginari di Valentini, passando per l’approccio intimista di Svelto, questa installazione urbana “offre – dicono i responsabili – un ampio spaccato della varietà di poetiche e pratiche della fotografia e dell’immagine contemporanea in Italia”. Gli artisti che parteciperanno alla quinta annualità di “FUTURES” sono stati individuati da Walter Guadagnini, direttore di “CAMERA”, e da Giangavino Pazzola, curatore del Centro e coordinatore del programma.

“Dopo la collaborazione con cinque spazi indipendenti torinesi – commenta Giangavino Pazzola – siamo felici di iniziare una nuova collaborazione per ‘CAMERA’ in città che ci consente di proseguire e allargare le nostre azioni a supporto degli artisti emergenti del programma ‘FUTURES’. Così come nelle passate quattro edizioni, anche quest’anno stiamo lavorando ad un ricco programma di attività che permetta ai cinque artisti selezionati non solo di rinforzare le loro ricerche artistiche ma anche di diffonderle il più possibile sia in Italia che all’estero. Un anno importante, che avrà il suo culmine in novembre quando ospiteremo a Torino artisti e curatori da tutti i paesi europei in una grande manifestazione”.

“Dopo la collaborazione con cinque spazi indipendenti torinesi – commenta Giangavino Pazzola – siamo felici di iniziare una nuova collaborazione per ‘CAMERA’ in città che ci consente di proseguire e allargare le nostre azioni a supporto degli artisti emergenti del programma ‘FUTURES’. Così come nelle passate quattro edizioni, anche quest’anno stiamo lavorando ad un ricco programma di attività che permetta ai cinque artisti selezionati non solo di rinforzare le loro ricerche artistiche ma anche di diffonderle il più possibile sia in Italia che all’estero. Un anno importante, che avrà il suo culmine in novembre quando ospiteremo a Torino artisti e curatori da tutti i paesi europei in una grande manifestazione”.

Altri progetti del “Futures” verranno inoltre presentati durante una proiezione open air che animerà di immagini e storie la notte sul ponte di corso Regina Margherita. La serata, ad ingresso gratuito, si inserisce nel calendario delle attività proposte nel programma 2022 del “Precollinear Park Summer”, la rassegna culturale curata “Torino Stratosferica” che a partire dallo scorso maggio ha accolto numerose realtà di Torino, fornendo uno spazio inedito per la divulgazione culturale di vari temi: arte e performing art, ambiente, città, musica, cinema, letteratura. Sarà anche possibile consumare un aperitivo a sostegno del progetto di rigenerazione urbana di “Torino Stratosferica”, che dal 2020 si occupa di gestire, manutenere e attivare questo nuovo, prezioso spazio pubblico aperto alla comunità.

g.m.

Per ulteriori info: “CAMERA-Centro Italiano per la Fotografia”, via delle Rosine 18, Torino; tel. 011/0881151 o www.camera.to / “Torino Stratosferica”, via Giuseppe Regaldi 7, Torino; tel. 011/2478137 o www.torinostratosferica.it

Nelle foto

– Martina Dendi: “Sesso italiano”

– Riccardo Svelto: “La Cattedrale”

– Jacopo Valentini: “Autonomus Cell (Bomba vulcanica)”, Lanzarote

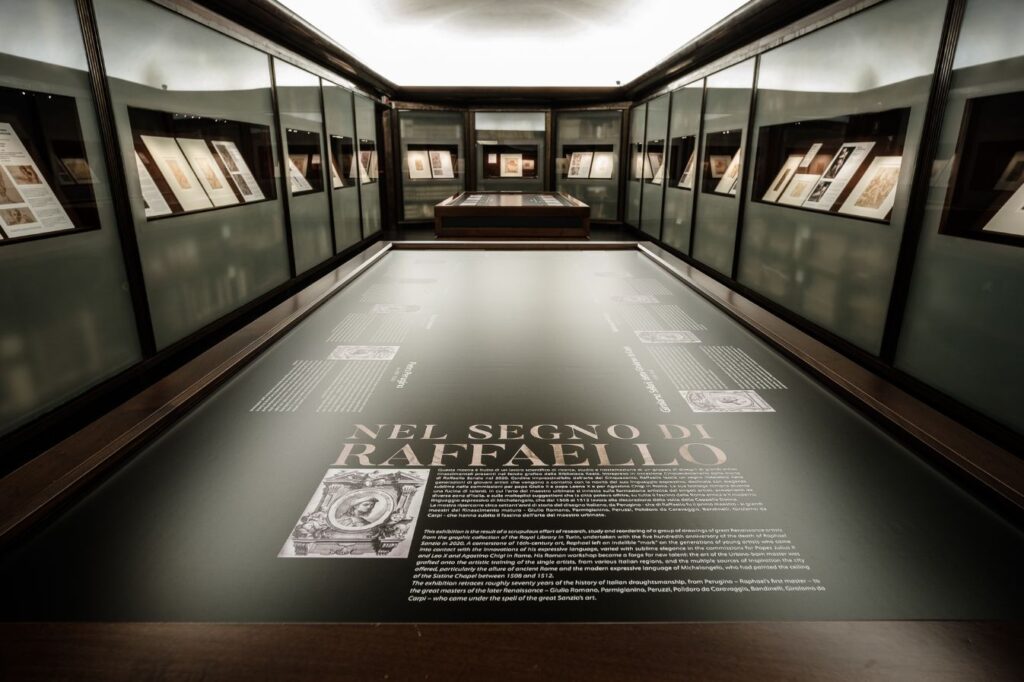

Circa settant’anni di storia del disegno italiano, la scelta di ventisei capolavori (ri)sorti come per incanto dai depositi della Biblioteca Reale e presentati oggi in un elegante allestimento, disegni che testimoniano studi o preamboli di maggiori tele o affreschi, un percorso in terra umbra e romana, sotto i papati di Giulio II e Clemente VII, ponendo al centro la figura somma di Raffaello, tra l’apprendimento da parte di un maestro che fu Pietro Vannucci detto il Perugino, e i tanti allievi di cui si circondò nella piena maturità e che seppero affermare e rinfoltire un ambiente ricco di fervente clima artistico. “Nel segno di Raffaello” è il risultato di un progetto nato nel 2020, in occasione del 500mo anniversario della morte del pittore (era nato a Urbino nel 1483, morì a Roma appena trentasettenne per cause mai del tutto chiarite), con l’intento di selezionare, studiare e catalogare un vasto gruppo di opere che con la fine della mostra (si protrarrà sino al 17 luglio) torneranno negli archivi per maggiore salvaguardia: il lavoro, realizzato in partnership con Intesa Sanpaolo – Gallerie d’Italia, è stato affidato alla competenza di Angelamaria Aceto, ricercatrice presso l’Ashmolean Museum di Oxford, Istituto che conserva la più importante raccolta di disegni di Raffaello al mondo.

Circa settant’anni di storia del disegno italiano, la scelta di ventisei capolavori (ri)sorti come per incanto dai depositi della Biblioteca Reale e presentati oggi in un elegante allestimento, disegni che testimoniano studi o preamboli di maggiori tele o affreschi, un percorso in terra umbra e romana, sotto i papati di Giulio II e Clemente VII, ponendo al centro la figura somma di Raffaello, tra l’apprendimento da parte di un maestro che fu Pietro Vannucci detto il Perugino, e i tanti allievi di cui si circondò nella piena maturità e che seppero affermare e rinfoltire un ambiente ricco di fervente clima artistico. “Nel segno di Raffaello” è il risultato di un progetto nato nel 2020, in occasione del 500mo anniversario della morte del pittore (era nato a Urbino nel 1483, morì a Roma appena trentasettenne per cause mai del tutto chiarite), con l’intento di selezionare, studiare e catalogare un vasto gruppo di opere che con la fine della mostra (si protrarrà sino al 17 luglio) torneranno negli archivi per maggiore salvaguardia: il lavoro, realizzato in partnership con Intesa Sanpaolo – Gallerie d’Italia, è stato affidato alla competenza di Angelamaria Aceto, ricercatrice presso l’Ashmolean Museum di Oxford, Istituto che conserva la più importante raccolta di disegni di Raffaello al mondo. Un percorso suddiviso in tre sezioni. Nella prima s’ammirano i disegni del Perugino (“il meglio maestro d’Italia”, ebbe a definirlo Agostino Chigi, banchiere, grande mecenate e protettore d’artisti tra i più importanti della sua epoca), cresciuto alla bottega fiorentina del Verrocchio, in compagnia di Leonardo e Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio tra gli altri, che trasmette al giovane e talentuoso Sanzio con il valore della pratica disegnativa lo stile classico e rigoroso, l’equilibrio e lo studio matematico delle proporzioni e della prospettiva. Al Perugino, in occasione della mostra, è stato restituito il “Giovane che suona il liuto e particolari dello studio delle sue mani” (1490-1500 circa), sinora accostato al nome di Raffaello, un pregevole disegno a punta metallica ripreso dal vero, il cui personaggio è con tutta probabilità uno dei tanti garzoni della bottega preso a modello. “L’artista si avvale di una tecnica arcaica – è sottolineato nella presentazione del disegno -, di difficile utilizzo perché non ammette ripensamenti dal momento che il tratto lasciato dallo stilo metallico sulla carta preparata, rosa, non è cancellabile. Il disegnatore abbozza prima la figura con rapidi tratti per poi, con passaggi successivi dello stilo, dare forma plastica al soggetto rappresentato, utilizzando anche inchiostro acquerellato e tocchi di biacca per accentuarne il rilievo scultoreo.” Ancora di Perugino (o di bottega) in mostra “Due uomini in conversazione” (1480 circa), una probabile prova avvicinabile alle due simili figure che fanno parte del “Battesimo di Gesù” della Cappella Sistina.

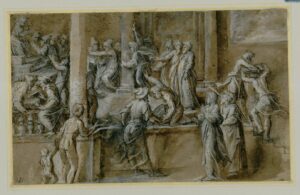

Un percorso suddiviso in tre sezioni. Nella prima s’ammirano i disegni del Perugino (“il meglio maestro d’Italia”, ebbe a definirlo Agostino Chigi, banchiere, grande mecenate e protettore d’artisti tra i più importanti della sua epoca), cresciuto alla bottega fiorentina del Verrocchio, in compagnia di Leonardo e Sandro Botticelli e Domenico Ghirlandaio tra gli altri, che trasmette al giovane e talentuoso Sanzio con il valore della pratica disegnativa lo stile classico e rigoroso, l’equilibrio e lo studio matematico delle proporzioni e della prospettiva. Al Perugino, in occasione della mostra, è stato restituito il “Giovane che suona il liuto e particolari dello studio delle sue mani” (1490-1500 circa), sinora accostato al nome di Raffaello, un pregevole disegno a punta metallica ripreso dal vero, il cui personaggio è con tutta probabilità uno dei tanti garzoni della bottega preso a modello. “L’artista si avvale di una tecnica arcaica – è sottolineato nella presentazione del disegno -, di difficile utilizzo perché non ammette ripensamenti dal momento che il tratto lasciato dallo stilo metallico sulla carta preparata, rosa, non è cancellabile. Il disegnatore abbozza prima la figura con rapidi tratti per poi, con passaggi successivi dello stilo, dare forma plastica al soggetto rappresentato, utilizzando anche inchiostro acquerellato e tocchi di biacca per accentuarne il rilievo scultoreo.” Ancora di Perugino (o di bottega) in mostra “Due uomini in conversazione” (1480 circa), una probabile prova avvicinabile alle due simili figure che fanno parte del “Battesimo di Gesù” della Cappella Sistina. figura di Giulio Romano, capace di prendere in mano molte di quelle commissioni (si veda tra gli altri il “Matrimonio mistico di Santa Caterina con Santi”, 1530-1536 circa, prezioso insieme con al centro il Bambino, poggiato alle ginocchia della Madre, mentre offre alla santa, che ha ai piedi la ruota spezzata simbolo del proprio martirio, un anello nuziale, a testimoniare castità e comunione con Dio); ma non si possono dimenticare i nomi già affermati di Polidoro da Caravaggio, Perino del Vaga (per lo storico Giuliano Briganti egli si differenzia “dai colleghi della cerchia raffaellesca per una fantasia più accesa, per un fare più estroso e bizzarro, per quel suo stile corsivo, deformato entro moduli di un’esasperata eleganza che ben presto si allontana dal raffaellismo più statico e classicheggiante”) e Baldassarre Peruzzi e quelli di personaggi un po’ meno noti ma comunque interessanti come Vincenzo Tamagni.

figura di Giulio Romano, capace di prendere in mano molte di quelle commissioni (si veda tra gli altri il “Matrimonio mistico di Santa Caterina con Santi”, 1530-1536 circa, prezioso insieme con al centro il Bambino, poggiato alle ginocchia della Madre, mentre offre alla santa, che ha ai piedi la ruota spezzata simbolo del proprio martirio, un anello nuziale, a testimoniare castità e comunione con Dio); ma non si possono dimenticare i nomi già affermati di Polidoro da Caravaggio, Perino del Vaga (per lo storico Giuliano Briganti egli si differenzia “dai colleghi della cerchia raffaellesca per una fantasia più accesa, per un fare più estroso e bizzarro, per quel suo stile corsivo, deformato entro moduli di un’esasperata eleganza che ben presto si allontana dal raffaellismo più statico e classicheggiante”) e Baldassarre Peruzzi e quelli di personaggi un po’ meno noti ma comunque interessanti come Vincenzo Tamagni. (con lui, Biagio Pupini, Polidoro da Caravaggio, Baccio Bandinelli), ventenne dalla smoderata ed irruente voglia di apprendere e far proprio il lascito di un artista che ha davvero segnato un’epoca. Una nuova concezione, l’impostazione della scena al di fuori di canoni prestabiliti, la si nota nella ”Sacra Famiglia con San Giovannino” (1530-1540 circa), penna e inchiostro bruno e nero su carta, un tema riproposto spesso dagli artisti nel corso del Rinascimento, qui visto in una nuova luce ed in un ordine gerarchico forse mai affrontato: il ruolo primario viene offerto alla figura di san Giuseppe, con accanto san Giovannino, mentre la Vergine, in posizione che potremmo definire subalterna, il viso posato con languore sul dorso della mano, li osserva: il Bambino, centrale ma pure per una volta comprimario, le gambe incrociate, si volta con uno scatto della testa all’indietro. Un momento di autentica quanto semplice umanità, cui forse Raffaello, con l’affrontare in maniera più incisiva l’elemento di maestosa e sovrana religiosità, non aveva mostrato appieno.

(con lui, Biagio Pupini, Polidoro da Caravaggio, Baccio Bandinelli), ventenne dalla smoderata ed irruente voglia di apprendere e far proprio il lascito di un artista che ha davvero segnato un’epoca. Una nuova concezione, l’impostazione della scena al di fuori di canoni prestabiliti, la si nota nella ”Sacra Famiglia con San Giovannino” (1530-1540 circa), penna e inchiostro bruno e nero su carta, un tema riproposto spesso dagli artisti nel corso del Rinascimento, qui visto in una nuova luce ed in un ordine gerarchico forse mai affrontato: il ruolo primario viene offerto alla figura di san Giuseppe, con accanto san Giovannino, mentre la Vergine, in posizione che potremmo definire subalterna, il viso posato con languore sul dorso della mano, li osserva: il Bambino, centrale ma pure per una volta comprimario, le gambe incrociate, si volta con uno scatto della testa all’indietro. Un momento di autentica quanto semplice umanità, cui forse Raffaello, con l’affrontare in maniera più incisiva l’elemento di maestosa e sovrana religiosità, non aveva mostrato appieno.