A Novara, negli spazi del castello visconteo, sino al 6 aprile

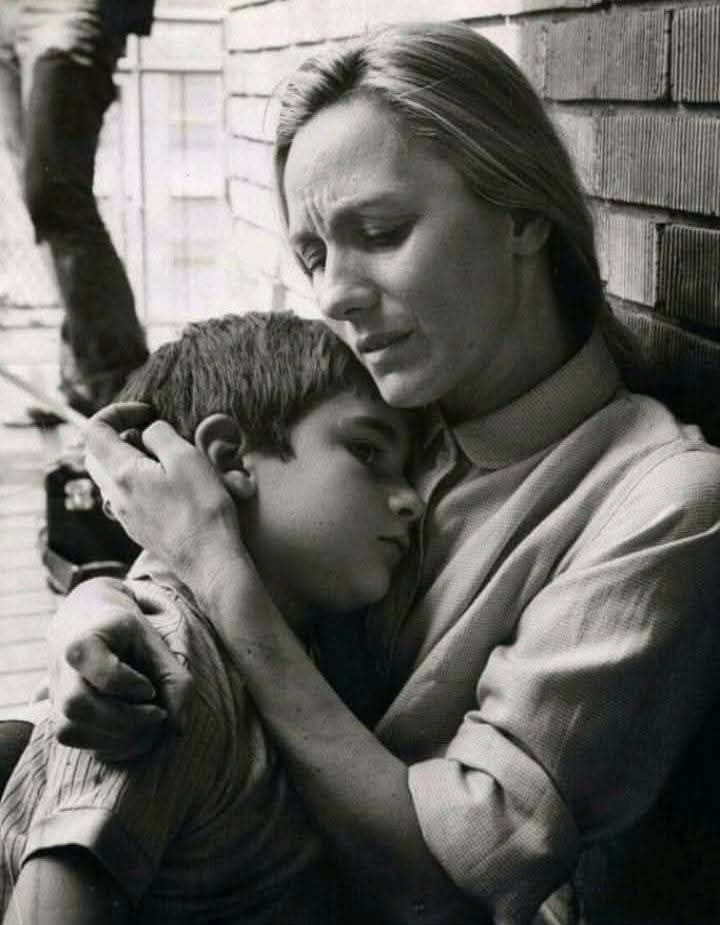

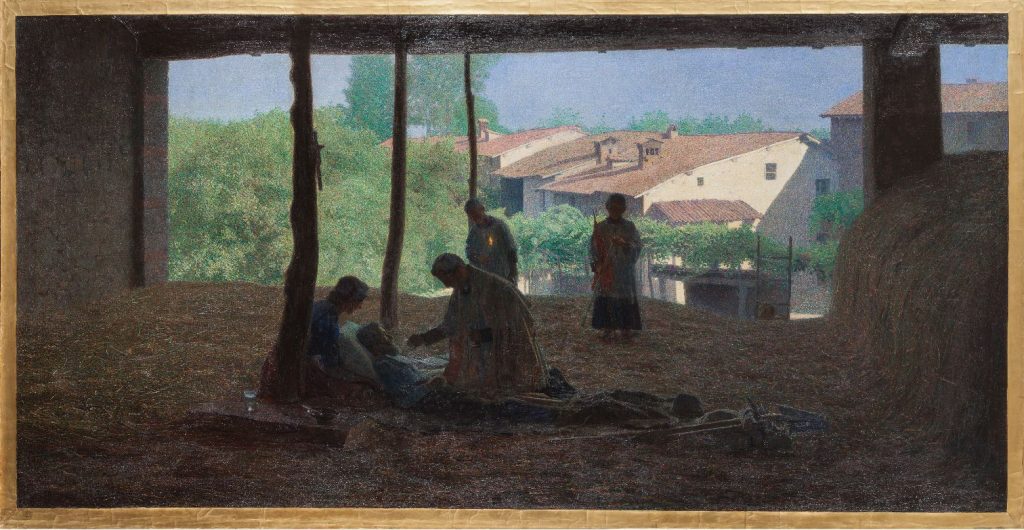

Due figure femminili, di differenti età, introducono dalla mura del castello visconteo di Novara alla mostra “Realtà Impressione Simbolo. Paesaggi. Da Migliara a Pellizza da Volpedo”, visitabile sino al 6 aprile prossimo (www.metsarte.it): la pastorella, ovvero la bambinaia dei figli del pittore, che, posta da Segantini nella distesa dei prati e tra le nevi del Cantone dei Grigioni, si mette al riparo del sole facendosi ombra con il cappello di paglia a larga falda e con il palmo della mano (“Mezzogiorno sulla Alpi”, 1891), e la vecchia, nello sguardo di Carlo Fornara, in un incessante susseguirsi di piccoli e ravvicinati tratti di colore, lineari e in spirale, curva sotto il peso del fascio di legna che avanza sotto le sferzate del freddo vento del nord in un sapiente alternarsi di azzurri e di rosati, “L’aquilone” del 1902. Un sipario d’introduzione ma rintracciabili nell’ultima delle nove sezioni in cui è suddivisa la mostra, là dove il divisionismo oltre ai succitati abbraccia alcune opere di Morbelli – il paese sull’alto della collina con i pochi personaggi, “Nebbia domenicale” del 1880, riproposto sotto diversa atmosfera trentacinque anni dopo – e di Pellizza da Volpedo, di cui si rivede quel capolavoro di vita e di arte che è “Sul fienile” (1902), un favolistico tratteggio in terra monferrina che confina per molti versi con il pointillisme parigino, intimo e struggente, una scena d’agonia e di sacramenti tra religiosità e povertà posta nell’ombra e messa a confronto con la luce netta che piove su una calda giornata d’estate. Un divisionismo, ancora con Segantini, capace di sfociare in una nuova sperimentazione linguistica e in una incursione in netto clima simbolista, nell’”Amore alla fonte della vita”, del 1896, proveniente dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano, commissionata dal principe russo Jussopoff di San Pietroburgo, “l’amore giocondo e spensierato della femmina, e l’amore pensoso del maschio, allacciati insieme dall’impulso naturale della giovinezza e della primavera” ebbe a scrivere l’artista in una lettera a Domenico Tumiati, fratello dell’attore Gualtiero, mentre “un mistico angiolo sospettoso stende la grande ala sulla misteriosa fonte della vita, l’acqua scaturisce dalla viva roccia, entrambi simboli dell’eternità”.

Uno sguardo per “Paesaggi” che s’incrocia su Piemonte e Lombardia soprattutto, unendo altresì la Liguria (i nomi e la zona di Carcare) e le valli svizzere, con le ricche testimonianze – in un percorso coordinato per isole da Elisabetta Chiodini – provenienti dalle Gam di Torino Milano e Genova e Ricci Oddi di Piacenza, dal museo Segantini di St. Moritz e quello del Paesaggio di Verbania, dalla Galleria Giannoni di Novara. Un percorso che ha inizio dall’età romantica del paesaggio, a partire da quella serie di vedute lombarde che nel 1807 Eugenio di Beauharnais, vicerè d’Italia, commissiona a Marco Gozzi “con l’intento di documentare le località più pittoresche e le opere di ingegneria d’importanza strategica nello sviluppo del territorio”. Faranno seguito i panorami della Franciacorta ad opera di Luigi Basiletti, ville e poderi e personaggi ripresi con netto realismo sino all’arrivo a Milano di Massimo d’Azeglio che s’afferma sulla scena artistica con la formula del “paesaggio istoriato” (“La morte del conte Josselin di Montmorency”, 1825), ove prevale l’aspetto storico immerso in ampie vedute studiate dal vero, e alla “sensibilità moderna” di Giuseppe Canella (del ’38 è la sua “Veduta della laguna di Venezia”, barche e pescatori rischiarati da un vasto tratto d’orizzonte illuminato dalle ultime luci della sera), colpito dall’esempio dei maestri fiamminghi incontrati nelle sale del Louvre all’epoca del suo viaggio parigino. La necessità di andare oltralpe, di superare i confini per saggiare apporti diversi che possono giungere tra gli artisti del nord Italia: si sviluppa l’area mitteleuropea, con i suoi personaggi immersi in un’atmosfera romanticonaturalista, con l’influenza tra gli altri di Alexandre Calame, ginevrino, e Julius Lange, tedesco, che spingeranno i loro colleghi a studiare la natura dal vero, e con gli incontri – da parte di Fontanesi, ad esempio, nelle sale dell’Esposizione Universale parigina del 1855 – con la scuola di Barbizon, con Corot e Daubigny e Rousseau, autore quest’ultimo del bellissimo “Ancien moulin de Saint-Ouen” datato intorno al 1832.

Sarà, verso gli anni Sessanta, la città di Ginevra il punto d’incontro dei tanti artisti, con la scuola di Calame, con gli incontri e le amicizie e i sodalizi artistici che nascono tra il torinese Avondo e il portoghese de Andrade, tra il genovese Rayper ed Ernesto Bertea, pinerolese, consolidati tra i tavolini del caffè du Bourg: una spinta a immergersi al centro della natura, a coltivare l’en plein air, a sviluppare le successive esperienze d’ambito realista, pronte a trovare sede a Rivara, nel canavese, in casa di Carlo Ogliani cognato di Carlo Pittara, e a Carcare, nel savonese, dove prenderà forma la “Scuola dei Grigi”. La natura soprattutto, certo, come è per Fontanesi (“Aprile. Sulle rive del lago del Bourget”, 1864), ma anche l’occasione per guardare – all’interno di un paesaggio livido e spoglio – alla vita sociale, per cui “Buoi al carro” di Pittara può essere anche letto come “Le imposte anticipate” (1865), o al progresso che avanza, unica quella “Via ferrata” di Tammar Luxoro, di origini genovesi, con il treno e il suo sbuffo che attraversano la campagna, e siamo già al 1870. Ad ingigantire il confronto tra il pittore e ciò che lo circonda, saranno Fisanotti e Riccardi, professori di paesaggio a Brera, a portare tra i Sessanta e i Settanta i loro allievi a dipingere nelle campagne dei dintorni di Milano, “spronandoli a confrontarsi con il vero e a cercare di restituire sulla tela le luci, i colori, le ombre” che esistono in natura: quindi non più il paesaggio concepito come una veduta scenografica dove dettano ordini rigide norme compositive e di prospettive, un unicum di accordi di luci e di colori dovranno avere il sopravvento, alla ricerca di una esatta “impressione”. La figura di maggior spicco Filippo Carcano, in sala tutta l’ampiezza (101 x 200 cm) della sua ”Isola dei Pescatori”- il pittore è quarantenne – gioiello del lago Maggiore, datato 1880, in collezione privata, la sponda e le case e il campanile quasi miniaturizzati in tanta precisione, lasciando al paesaggio tutt’intorno la libertà di una tranquilla dispersione.

Con Carcano compaiono i nomi di Delleani (“Giochi di bimbi”, 1885), di Francesco Filippini e il suo ampio sguardo, quasi a perdita d’occhio e dove è meraviglioso perdersi, sull’andata al “Vespro” (1891), di Eugenio Gignous ancora a guardare, sei anni dopo, alle luci dell’”Isola dei Pescatori”, di Achille Befani Formis che “Sulla Strona” guarda alla fatica e ai canti delle lavandaie. Il paesaggio si trasporta altresì nel cuore della città, nel rappresentazione della veduta urbana, coglie le attività quotidiane, le voci e i volti, le differenti età di chi la abita, le contrastanti classi sociali, fotografa ricchezza e nobiltà, la povertà che serpeggia ovunque. Il “naturalismo lombardo” s’impossessa non più dei motivi agresti e montani finora imperanti, ma delle vie e delle strette strade che brulicano di gente mattiniera, degli angoli nascosti e poco frequentati, magari banali, delle trasformazioni che abbelliscono e ingigantiscono l’intera città. È una scommessa a rendere in ambienti del tutto nuovo, ben altro da quanto frequentato in precedenza, i giochi di luci, l’intrecciarsi di riflessi, il sovrapporsi di fresche e felici suggestioni, maestri nel dividersi tra ambienti ora colpiti dalla luce piena del sole come offuscati da giornate nebbiose e rabbuiate. Grandi segnali arrivano dalla “Nevicata” di Segantini e dagli angoli notturni o ancora coperti di neve di Mosè Bianchi, vero cantore della sua Milano, le luci che rischiarano e mettono in mostra gli abiti delle signore forse alla ricerca di una carrozza (“Milano di notte”, 1886) o quella “Prima neve” (1890), dove si va di fretta, dove s’aprono passaggi sgombri, dove poveri calessi tentano d’avanzare a fatica.

Al termine del percorso – preciso, suggestivo, accattivante nei soggetti e nello svolgimento, nell’intreccio di luci e colori, nella sequenza dei tanti nomi – attendono ancora i dipinti di Leonardo Bazzaro, un angolo intimo di vita e di piacevolezze familiari, realizzati tra il 1900 e il 1905, ambientati in quell’oasi felice che per il pittore fu la residenza all’Alpino, un villino fatto costruire sulla strada che conduce da Gignese al Mottarone: felicità di soggiorni estivi soprattutto, tra amici, la cura dei fiori (“I miei fiori” venne presentato alla mostra della Promotrice torinese nel 1900, e riapparve solo qualche anno fa, dopo oltre un secolo) e le chiacchiere al tavolino con le amiche o i giochi con le piccole nipoti da parte della moglie del pittore. E un breve focus intorno alla figura di Pellizza, lo studio del paesaggismo inglese da Turner a Constable, le riflessioni su Fontanesi, uno sguardo più attento a quanto ci circonda devenuto uno dei temi prediletti dell’ultima stagione pittorica, la tecnica che il pittore stesso definisce impressionistica, il perfetto risultato che sono “La Clementina” e “Valletta a Volpedo”: una nuova visione, il paesaggio osservato dal vero che diviene “un luogo mentale”, una rilettura, “un’immagine universale della natura e del potere rigenerativo della luce”.

Elio Rabbione

Nelle immagini: Giovanni Segantini, “Mezzogiorno sulle Alpi”, 1891, olio su tela, St. Moritz, Segantini Museum, proprietà della Fondazione Otto Fischbacher – Giovanni Segantini; Carlo Fornara, “L’Aquilone”, 1902, olio su tela, coll privata; Giuseppe Pellizza da Volpedo, “Sul fienile”, 1893-94, olio su tela, coll privata; Antonio Fontanesi, “Aprile. Sulle rive del lago del Bourget, in Savoia”, 1864, olio su tela, coll privata; Mosè Bianchi, “La prima neve”, 1890, olio su tela, coll privata.