Cristiano Bussola

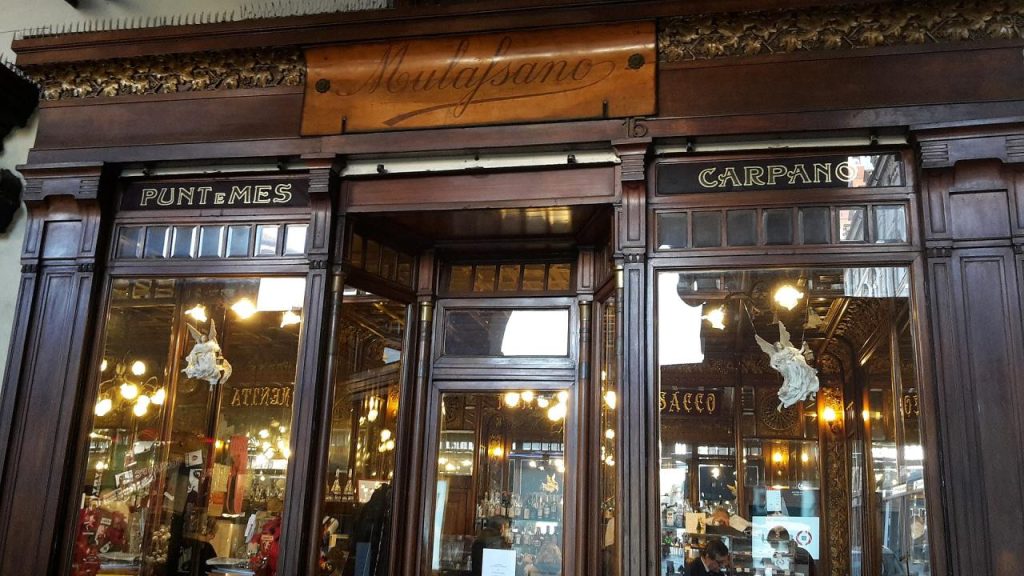

Luoghi storici golosi: caffè Mulassano

A cura di piemonteitalia.it

Leggi l’articolo ⤵️

https://www.piemonteitalia.eu/it/luoghi/locali-storici-golosi/caffè-mulassano

Universiadi, ecco tutte le gare

Torino e le valli olimpiche sono dal 13 al 23 gennaio il palcoscenico della 32ª edizione delle Universiadi invernali (FISU World University Games 2025), una vera e propria festa dello sport che vede oltre 2.000 studenti-atleti di 55 nazioni, tra cui 53 italiani, competere per conquistare i 90 titoli in palio.

La manifestazione è organizzata da un comitato composto da Ministero dello Sport, Regione Piemonte, Città metropolitana e Comune di Torino, Federazione Italiana Sport Universitario, Edisu Piemonte, Centro Universitario Sportivo di Torino.

“Inizia così un anno straordinario per il Piemonte, con un’agenda densa di eventi culturali e sportivi che rappresentano un’opportunità irripetibile per far conoscere al mondo la ricchezza del territorio. “I grandi eventi – dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore allo Sport, Turismo e Cultura Marina Chiarelli – sono motori fondamentali per il marketing del territorio e per lo sviluppo economico della nostra regione che in questi anni ha fatto un salto di qualità. È aumentata l’offerta, ma soprattutto le prerogative di eccellenza che hanno consentito a tutti i territori di superare la concorrenza straniera, grazie a un tessuto imprenditoriale che anche nei momenti più difficili ha scommesso su un settore che sta diventando strategico, un traino per la nostra economia”.

Le gare

Il programma comprende 13 discipline, ospitate in 6 differenti località:

– a Torino il Palavela ospita le gare di short track e di pattinaggio di figura e al PalaTazzoli si disputano il torneo femminile e le semifinali e finali maschili di hockey su ghiaccio e i tornei maschile e femminile di curling

– Bardonecchia è la sede di sci alpino, freestyle e snowboard

– Pragelato è teatro di biathlon, fondo e ski-orienteering

– a Sestriere debutta lo sci alpinismo

– nei palazzetti di Torre Pellice e Pinerolo si giocano le fasi preliminari dell’hockey maschile.

Per la prima volta nella storia delle Universiadi, gli studenti-atleti normodotati e con disabilità gareggiano sulle stesse piste di sci alpino e sci di fondo: un grande motivo di orgoglio per questa edizione dei Giochi, che fa dell’inclusività un elemento cardine e ribadisce il valore dello sport quale strumento per il cambiamento e veicolo di formazione, crescita e integrazione.

Per informazioni su giorni, orari e costo dei biglietti (quando previsti) di tutti gli appuntamenti sportivi e non consultare http://wugtorino2025.vivaticket.it/

Il programma culturale

Ricchissimo anche il programma culturale realizzato in occasione dei Giochi, ad iniziare dalla cerimonia di apertura del 13 gennaio nell’Inalpi Arena. Tra i vari artisti di fama internazionale presenti Giovanni Allevi, che mediante l’esecuzione di alcuni suoi brani di maggior successo ha parlato alla platea di giovani universitari dello spirito che lega lo sport alla musica e del potere della musica e dell’arte come veicolo di connessione e responsabilità.

E poi ancora: concerti, mostre, dibattiti scientifici di rilievo internazionale, eventi e notti bianche per far assaporare davvero a tutti il clima dei Giochi.

Da segnalare gli incontri in programma nella Igloo di piazza Castello, dove è anche allestito il FISU Village, e le mostre “Passion and Sport through time” nell’Archivio di Stato (un viaggio nella storia delle Universiadi attraverso i suoi oggetti, dal braciere originale delle prime edizioni a cimeli storici e medaglie del passato fino a quelle presenti, con il logo dell’evento, passando per l’evoluzione del design della fiaccola) e “Passione e Sport nel Tempo” in piazza San Carlo, che ripercorre il viaggio degli sport invernali dalle loro origini fino alle competizioni high-tech di oggi esplorando come la passione per queste attività abbia plasmato le comunità, ispirato gli atleti e unito le nazioni.

Tra gli eventi nell’Igloo si segnalano il 14 gennaio alle ore 15 la presentazione del Servizio civile regionale.

La mascotte

Si chiama ToTag la mascotte delle Universiadi: ha le sembianze di un simpatico robot, che vuole unire valori, tecnologia, inclusione, gioco e sport anche nel suo nome richiamando il gioco dei bambini ‘ce l’hai’, la condivisione social e Torino.Una mascotte fisica ma anche virtuale, con profilo social con sembianze di emoji, un linguaggio universale, quindi senza barriere per promuovere l’inclusione e il dialogo, e con un fumetto dedicato realizzato ogni settimana dalla Scuola Comics Torino per raccontare i valori della manifestazione e la creatività giovanile.

Il suo aspetto digitale vuole inoltre richiamare l’intelligenza artificiale e la tecnologia a supporto degli atleti con disabilità.

ToTag nasce dalla volontà di creare una connessione universale che vada al di là delle distinzioni fra vita reale e digitale, fra online e offline, ed è infatti stata ideata per poter prendere il meglio del mondo digital al servizio della vita reale.

Ad accompagnarla ci sono i Fulgor, fiammelle animate di diversi colori che rappresentano la conoscenza e i valori simbolo delle Universiadi.

- Video

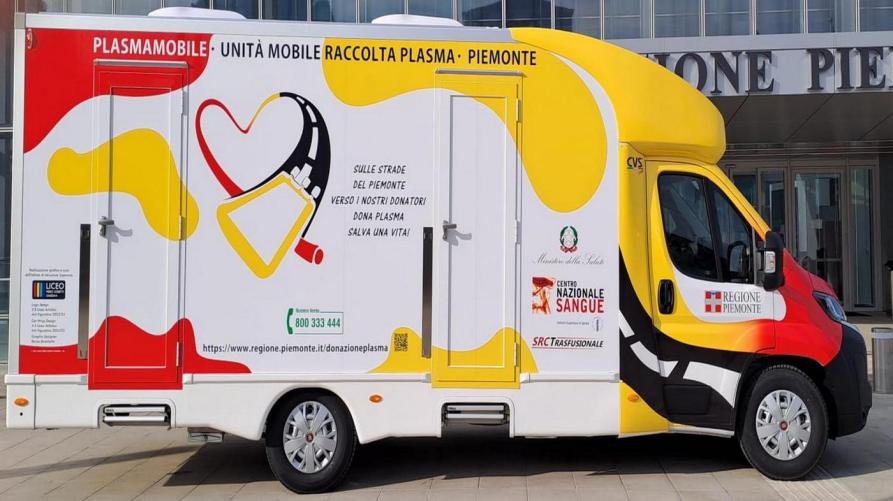

In servizio la prima Plasmamobile del Piemonte

Entrata in servizio la prima Plasmamobile del Piemonte, che permetterà la plasmaferesi nelle province di Novara, Biella, Verbania, Vercelli e Cuneo, che diversamente da quella di Torino non erano dotate di autoemoteche in grado di garantire la donazione di plasma direttamente sul territorio e non solo nei Servizi trasfusionali ospedalieri.

Il mezzo, che supporterà i Servizi trasfusionali e le Unità di raccolta gestite dalle associazioni dei donatori, consente due donazioni in contemporanea.

L’iniziativa rientra nel progetto “Se il Donatore non va alla plasmaferesi… la Plasmamobile va dal donatore”, avviato dalla Regione Piemonte nel 2023 e finanziato dal Ministero della Salute con oltre 390.000 euro con l’obiettivo di aumentare la raccolta di plasma anche con l’acquisto di un’autoemoteca attrezzata.

La consegna ufficiale della Plasmamobile è avvenuta in due momenti: dapprima all’Asl di Novara, alla presenza degli assessori regionali Federico Riboldi e Matteo Marnati, poi nel Grattacielo della Regione alla presenza del presidente Alberto Cirio, dell’assessore Riboldi e del sottosegretario Alberto Preioni.

Il progetto, tramite la Struttura regionale di coordinamento dell’attività trasfusionale, ha visto la collaborazione di associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, che ne potranno chiedere la presenza nelle giornate di raccolta già previste oppure organizzare eventi dedicati alla promozione e alla raccolta del plasma in tutti i siti dove attualmente non sia possibile tale tipologia di donazione.

- Video

Per creare il logo e il materiale grafico è stato indetto un concorso: i 500 euro del premio per il logo se li è aggiudicati Emma Tamboloni del Liceo artistico Gobetti di Omegna, istituto a cui sono andati 1.000 euro, le grafiche sono state ideate da Anna Bontempi dello stesso Gobetti, supportata dal grafico Renzo Boschetto e dalla professoressa Anna De Giuli.

“È un mezzo funzionale – lo ha definito l’assessore Riboldi – che va a coprire un aspetto, quello del plasma, molto significativo e per il cui approvvigionamento ci si deve rivolgere spesso altrove. Estendiamo la cultura del dono, ormai intrinseca nel tessuto sociale italiano e che viene ogni giorno rinnovata anche grazie a iniziative come questa”.

“La partecipazione degli studenti piemontesi – ha sottolineato il presidente Cirio – ha permesso non solo di far esprimere la creatività degli alunni, ma anche di coinvolgerli in un progetto molto importante, sensibilizzandoli sulla donazione di plasma, necessaria per la produzione di farmaci salvavita”.

Il tema del voucher scuola al centro del dibattito dopo la relazione sui capitoli di bilancio relativi all’Educazione e all’Istruzione da parte dell’Assessore Elena Chiorino in VI Commissione Consiliare.

Commenta Silvio Magliano, Presidente del Gruppo Consiliare Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale: “Come Gruppo siamo sicuri che, come sempre ha fatto da quando si occupa di Istruzione, la Vice Presidente Chiorino sosterrà la scelta di libertà di educazione delle famiglie che desiderano mandare i propri figli in una scuola paritaria, integrando le risorse una volta acquisite le domande. Consideriamo strumentali le polemiche che stanno sorgendo in queste ore: Chiorino ha dimostrato nei fatti la sua attenzione a questo tema”.

“Riteniamo anche fondamentale – conclude Magliano – separare una volta per tutte la libertà di educazione dal diritto allo studio, distinguendo in modo chiaro i due voucher con due leggi differenti, per chiarezza anche nei confronti dei piemontesi”.

Pannelli solari sui tetti delle parrocchie

“Le Scomposte”. Si riparte!

A Biella, con il nuovo anno, riprendono le attività di “Contemporanea. Parole e Storie di Donne”, promosse da “BI-Box – APS”

Sabato 18 gennaio

Biella

Dal 2023, l’obiettivo è sempre quello: “creare un’occasione per conoscere da vicino la vite e le opere di scrittrici del passato che con il loro talento hanno saputo intrecciare il loro tempo al nostro, in maniera indissolubile”. A noi il compito, non sempre facile ma di grande suggestione, di farne memoria e giusta lezione, interpretando sogni, linguaggi, affermazioni capaci di entrare nella nostra quotidianità per guidarci a meglio, e con più consapevolezza, vivere il presente e ad indagare, per quanto possibile, il futuro. Su questa strada, inizia il suo percorso la terza edizione di “Le Scomposte”, parte del più ampio Progetto “Contemporanea. Parole e Storie di Donne”, promosso a Biella nel 2011 dall’Associazione “BI-Box – Art Space” e che, durante tutto l’anno, porta nell’antica “Bugella” (dal 2019 “Città Creativa dell’UNESCO” per le arti popolari e l’artigianato) presentazioni, incontri e talk, durante i quali scrittrici, autori, curatori, illustratrici – e non solo – condividono con il pubblico le loro storie personali e professionali. Direttrice artistica Irene Finiguerra insieme a Barbara Masoni, in collaborazione con la Libreria biellese “Vittorio Giovannacci”, il nuovo “viaggio letterario” di “Le Scomposte” si inizia il prossimo sabato 18 gennaio, sotto la curatela di Maria Laura Colmegna, in compagnia di tre scrittrici del Novecento, spaziando dalla Napoli di Fabrizia Ramondino, passando per gli Stati Uniti e New York con Susan Sontag, fino ad arrivare alla Finlandia con Tove Jansson.

Tutti gli appuntamenti si tengono alla Galleria “BI-BOx Art Space” di Biella (via Italia, 38) dalle 16,30 alle 18.

Tutti gli appuntamenti si tengono alla Galleria “BI-BOx Art Space” di Biella (via Italia, 38) dalle 16,30 alle 18.

Per info e prenotazioni, scrivere a segreteria.contemporanea@gmail.com

“Fabrizia Ramondino: scrivere il mondo” è il titolo del primo incontro (sabato 18 gennaio), volto a raccontare – sotto la conduzione del gruppo al femminile “Mis(S)conosciute” o “Scittrici fra parentesi” – una fra le autrici più originali del secolo scorso. Nata a Napoli nel 1936 e scomparsa a Gaeta nel 2008, Ramondino “ha esplorato nei suoi scritti temi universali come la memoria, la politica e la condizione umana, passando attraverso luoghi emblematici: Napoli, la Germania, la Spagna, la Francia, la Svizzera e i paesi vesuviani”.Laureata in “Letteratura Francese” al partenopeo “Istituto Orientale”, ha lavorato all’“AIED – Associazione Italiana per l’Educazione Demografica”, insegnando a leggere e a scrivere ai bimbi dei “Quartieri Spagnoli” e ha fondato l’“Associazione Risveglio Napoli”, asilo gratuito e scuola serale di preparazione alla licenza media per gli adulti. Nel ’68 milita nel “Centro di Coordinamento Campano” occupandosi di disoccupati urbani e contadini poveri e nel ’74 è a Lisbona per la “Rivoluzione dei Garofani” che pose fine al regime dittatoriale (“Estado Novo”) di Antonio Salazar. Impegno civile e politico a tutto campo, il suo, collabora con “Il Mattino” e nel ’77 pubblica il suo primo libro “Napoli. I disoccupati organizzati”. Scrive con Mario Martone (con cui si instaurerà una fattiva collaborazione) la sceneggiatura del film “Morte di un matematico napoletano”, “Premio Speciale” al “Festival del Cinema” di Venezia”. Dalla frequentazione del “Centro Donna Salute Mentale” di Trieste, al fianco di alcune strette collaboratrici di Franco Basaglia, nasce il suo “Passaggio a Trieste”. pubblica anche poesie e le raccolte di racconti “Il calore e Arcangelo”. Ultimo suo romanzo “La via”, pubblicato da “Einaudi” il giorno dopo (24 giugno 2008) la sua scomparsa sulla spiaggia di Sant’Agostino a Gaeta.

Appassionate battaglie sociali, politiche ed umane caratterizzano anche la vita di Susan Sontag (New York, 1933 – 2004). Scrittrice, giornalista ed eclettica intellettuale, a vent’anni dalla sua scomparsa Sontag sarà ricordata da Anna Trocchi, editor e traduttrice per “Nottetempo” (“Susan Sontag: uno sguardo potente che arriva ai nostri giorni”) sabato 15 febbraio, soprattutto per la sua straordinaria capacità di anticipare, già in allora, coraggiose riflessioni ancora oggi di stretta attualità, come quelle sull’uso delle immagini e delle fotografie, piuttosto che sul cinema, sull’arte moderna fino all’estetica legata all’omosessualità. Forte e convinto anche il suo costante impegno per la “parità delle donne” e per i “diritti dei neri”.

Sabato 22 febbraio è, infine, il momento di “Tove Jansson: tanto scrivere per parlare a tutti”, con la giornalista Laura Pezzino. Artista e scrittrice finlandese di lingua svedese e fama mondiale, Tove Jansson (Helsinki, 1914 -2001) è conosciuta soprattutto per la celebre serie dei “Mumin”, capolavori della “Letteratura per l’infanzia” che le valsero il “Premio Andersen”. Ma il suo talento non si è fermato qui: dagli anni Settanta ampliò il suo orizzonte, scrivendo opere rivolte anche al mondo degli adulti, “senza mai perdere il suo stile ironico, sensibile e profondamente universale”.

Gianni Milani

Nelle foto: Fabrizia Ramondino, Susan Sontag e Tove Jansson

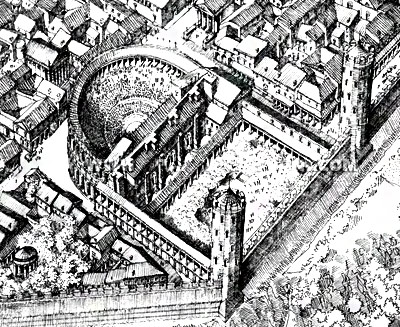

Storia: Torino tra i barbari

Breve storia di Torino

1 Le origini di Torino: prima e dopo Augusta Taurinorum

2 Torino tra i barbari

3 Verso nuovi orizzonti: Torino postcarolingia

4 Verso nuovi orizzonti: Torino e l’élite urbana del Duecento

5 Breve storia dei Savoia, signori torinesi

6 Torino Capitale

7 La Torino di Napoleone

8 Torino al tempo del Risorgimento

9 Le guerre, il Fascismo, la crisi di una ex capitale

10 Torino oggi? Riflessioni su una capitale industriale tra successo e crisi

2 Torino tra i barbari

Continua dunque il progetto in cui mi sono “impelagata” riflettendo su quanto sappiamo del mondo e quanto invece conosciamo del territorio in cui viviamo.

Questa serie di articoli nasce da una discussione avuta in classe con i miei studenti, con i quali ho potuto dibattere sull’importanza che diamo a ciò che sta lontano, a discapito di ciò che invece possiamo effettivamente raggiungere, vedere, studiare a fondo. È un lavoro per me nuovo, quello che sto facendo, una sfida personale tutta di ricerca prettamente storica che ho piacere di condividere con voi, cari lettori, nella speranza di coinvolgervi e intrattenervi con un po’ di notizie locali che sono riuscita a reperire, esulando da quelle che sono le mie “zone di confort”, ossia l’arte e la scuola.

Ecco allora vi lascio alla lettura di questo secondo articolo, dedicato ad approfondire ciò che accadde alla nostra bella urbe durante le cosìddette invasioni barbariche.

Sappiamo davvero poco sulle vicissitudini di Torino durante l’alto Medioevo. L’impero romano cade per cedere il posto a una progressione di transitori regni barbarici, si apre un periodo incerto, caratterizzato da crisi commerciali, un forte calo demografico e un generale regresso della vita urbana. Il territorio di Torino viene dapprima inglobato nel regno degli Ostrogoti, successivamente, nel giro di circa un secolo, a tale popolazione subentrano i Longobardi, che detengono il potere fino al termine del secolo VIII, ossia fino all’arrivo dei Franchi. Torino è ora parte del “Regnum Italiae” e appartiene al vasto Impero di Carlo Magno, che si espande dalla Spagna ai Paesi Bassi fino alla Germania centrale. Ancora una volta la posizione geografica della città fa sì che l’urbe diventi un importante punto di collegamento tra i luoghi principali del dominio carolingio: i territori italiani e l’ancora importantissima Roma.

Le fonti pervenuteci riguardo a tale periodo storico sono esigue e frammentarie, si tratta principalmente di documenti ecclesiastici, attestati ufficiali, cronache o testimonianze redatte da titolari laici del potere, in ogni caso tutti atti che si riferiscono a persone più che benestanti e di particolare riguardo, come nobili, vescovi o imperatori, al contrario ci è quasi impossibile recuperare notizie sul “modus vivendi” della gente comune.

Sappiamo però che pressoché tutte le città murarie – compresa Torino – offrivano protezione a chi, vivendo nelle campagne, era costantemente danneggiato dalle incursioni dei barbari.

Sappiamo però che pressoché tutte le città murarie – compresa Torino – offrivano protezione a chi, vivendo nelle campagne, era costantemente danneggiato dalle incursioni dei barbari.

Nel IX secolo anche l’Impero Franco si spegne: i regni e i ducati che ne facevano parte sono in continua lotta tra loro, i grandi signori si combattono l’un l’altro e nel mentre tentano di arrestare le invasioni dei Saraceni e degli Ungari.

Torino si presenta come un avamposto di primaria importanza per fronteggiare le incursioni saracene provenienti dalle Alpi ed è dunque necessario, per chiunque ambisca a governare il Regno Italico, esercitare un’azione di controllo anche sul territorio del capoluogo piemontese. È Ottone I che, alla fine del X secolo, ha la meglio sugli altri aspiranti: nasce l’Impero romano-germanico. A questo punto della storia, Torino passa sotto la giurisdizione del marchese Arduino III, noto come il Glabro, il quale detiene il dominio non solo sulla città ma su tutta la zona conosciuta come “marca di Torino”, comprendente i territori circostanti e il corridoio alpino. L’antica Augusta è destinata a sottostare agli Arduino, vassalli imperiali con titolo di conti e marchesi della città fino alla morte della contessa Adelaide (1091), ultima discendente della famiglia. È tuttavia necessario ricordare l’importanza della casta ecclesiastica, i vari membri della stirpe reggente devono dividere il potere con i vescovi locali che, da Massimo in avanti, esercitano l’autorità spirituale e temporale sulla diocesi ma anche sulla cittadinanza. Il governo episcopale risulta un punto fermo in questo periodo di grande confusione, è grazie ad esso se la città presenta una struttura amministrativa e una accettabile stabilità politica. Da non dimenticare inoltre il fatto che il clero vanta un duplice espediente per assicurarsi il mantenimento del credito politico, da una parte l’egemonia spirituale, dall’altra il fatto che la Chiesa costituisce l’unica fonte di alta cultura, per l’appunto chi appartiene al clero episcopale fa parte dei pochi in grado di leggere e scrivere.

Si può dunque affermare che la storia di Torino segua le generiche vicissitudini dell’Italia, lo specifico si perde in una più ampia visione di accadimenti cronologici che segnano il destino di tutta la penisola, con l’eccezione di sporadici eventi che è possibile riportare grazie alle documentazioni rinvenute. Proviamo allora a ripercorrere un po’ piùda vicino le vicende della penisola e della nostra città durante la venuta degli Ostrogoti, poi dei Longobardi e infine ciò che avviene nel periodo carolingio.

Quando l’Impero Romano crolla, Torino non pare accorgersene, la quotidianità della cittadinanza rimane sostanzialmente imperturbata di fronte alle vicissitudini politiche lontane, e anche quando nel 493 Odoacre viene deposto dagli Ostrogoti, la notizia non desta particolare interesse.

Il nuovo re, Teodorico, tuttavia nota la città pedemontana e la ritiene un cruciale avamposto strategico. In questo contesto Torino diventa per poco protagonista: agli albori del nuovo regno un esercito di Burgundi riesce ad entrare in Italia, attraversando la Valle d’Aosta e saccheggiando le cittadine della pianura lombarda; Teodorico affida il compito di sedare l’invasione e negoziare il rilascio dei prigionieri ai vescovi di Pavia e Torino. La vicenda si conclude positivamente e nel 508 Teodorico espelle gli invasori dal regno e rende Torino un caposaldo della sua linea difensiva.

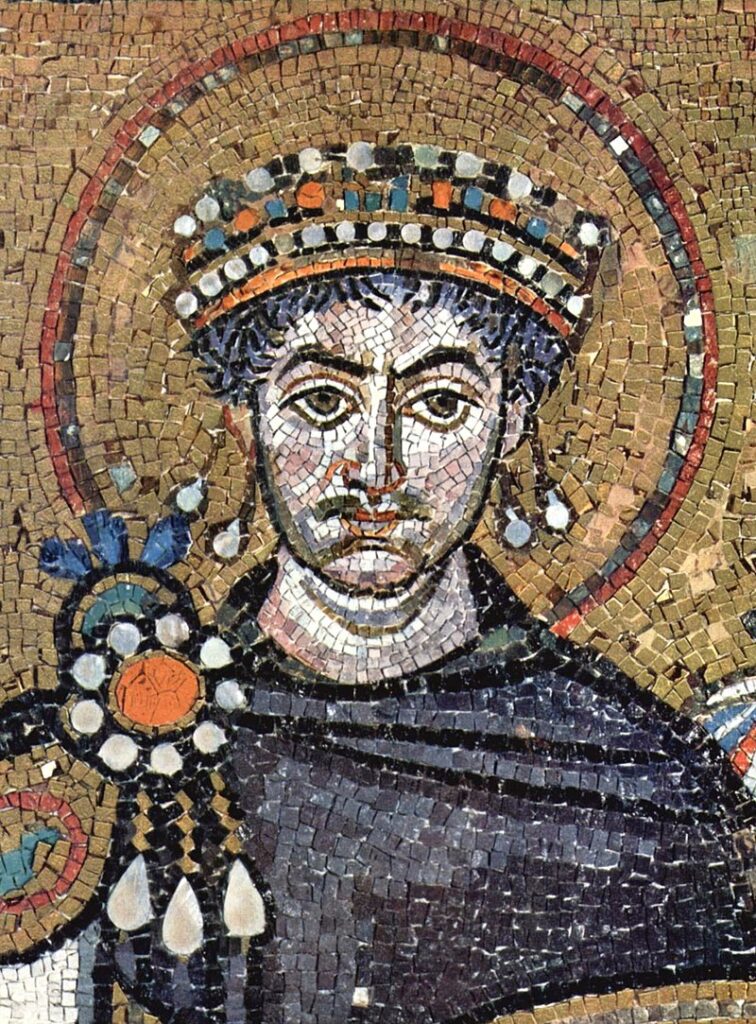

L’imperatore muore nel 526 e la stabilità del potere politico viene bruscamente scossa. Prende il comando il bizantino Giustiniano, la cui aspirazione più grande è restaurare l’antico Impero Romano; egli decide di riunire le province occidentali ai territori orientali che governa da Costantinopoli.

A seguito di tale desiderio dell’imperatore, nel 535 il generale Belisario inizia la riconquista dei territori italiani, le battaglie che ne conseguono sono violente e sanguinose e portano alla distruzione di gran parte dei territori settentrionali e centrali della penisola. Nel 553 cade l’ultimo avamposto ostrogoto e il regno di Teodorico viene cancellato del tutto. La vittoria di Giustiniano però non è destinata a durare. La conquista bizantina ha conseguenze negative e comporta l’inizio di un’altra invasione barbarica, quella dei Longobardi. Alboino in breve tempo ottiene tutta l’Italia settentrionale e centrale, occupa il Piemonte e rende Torino un’importante roccaforte del nuovo regno. Per due secoli i Longobardi detengono l’egemonia, il segno del loro passaggio è incisivo e ben evidente, soprattutto in Lombardia, regione che ancora oggi porta il loro nome.

I Longobardi, confederazione di più “gentes”, assimilabili nell’aspetto perché portatori di una “lunga barba”, sono bellicosi, saccheggiatori alla ricerca di nuove terre in cui insediarsi e soprattutto sono seguaci dell’arianesimo. È appunto la questione religiosa che determina all’inizio grosse difficoltà e spaccature con la convivenza autoctona, tutta cristiana. Ci vuole del tempo, ma alla fine ariani e pagani si convertono al cattolicesimo, come dimostra la diocesi torinese che riesce a ricongiungersi con il papato a Roma nel giro di neanche un secolo. Nonostante la natura guerriera dei nuovi dominatori, a Torino non pare esserci alcuna situazione particolarmente violenta: i contadini continuano a svolgere le loro attività e i vescovi sono lasciati liberi di occuparsi dei propri fedeli. I nobili longobardi si impossessano delle zone adiacenti all’urbe, come per esempio il colle su cui sorge Superga, il cui nome deriverebbe da Sarropergia, dal germanico Sarra-berg, “monte della collina”. Quel che emerge è che i Longobardi sono sottoposti ad un graduale processo di romanizzazione, come dimostra la scomparsa della loro lingua a favore del latino volgare. D’altro canto i nuovi dominatori apportano notevoli modifiche agli usi e costumi di derivazione romana, ad esempio il sistema delle tasse e l’assetto urbano dei centri abitati. Viene inoltre smantellata l’organizzazione delle province dell’Impero, a favore dell’istituzione di ducati, governati da comandanti militari longobardi, detti duchi; i nuovi siti hanno alto valore strategico, tra questi emergono per importanza Torino, Asti, Ivrea e Novara.

A Torino i duchi longobardi erigono diversi nuovi monumenti e palazzi, accanto ai luoghi cristiani già preesistenti. Sorgono chiese e abitazioni che esulano dall’assetto regolare della città: esse vengono costruite senza tenere in minima considerazione lo schema urbano e i tracciati originali delle strade, il tessuto della città cambia in maniera irreversibile.

Il regno longobardo sopravvive fino al 773, anno in cui Carlo Magno invade definitivamente l’Italia. Una parte dell’esercito varca le Alpi attraverso il passo del Gran San Bernardo mentre un altro reparto –guidato dal re in persona- raggiunge Torino, attraverso il valico del Moncenisio e la Val Susa. Torino è proprio la prima città a cadere sotto il dominio franco. Carlo Magno si proclama “re dei Franchi e dei Longobardi”, sottolineando in tal maniera la volontà di amministrare il regno come una provincia del suo impero franco, concedendo agli abitanti di mantenere la propria identità. Lo stesso governo di Carlo in Italia si appoggia alla struttura politica precedente, Torino stessa ne è un’acuta dimostrazione e testimonianza.

La nuova amministrazione è tuttavia più efficiente, grazie anche ai “missi dominici”, gli emissari dell’imperatore, i quali devono indagare e occuparsi delle eventuali ingiustizie e sono altresì incaricati di supervisionare l’amministrazione locale.

A caratterizzare l’impero carolingio è la strettissima alleanza con la Chiesa, ancora una volta Torino si dimostra esempio perfetto per esplicare il sistema di governo attuato. La città e le zone adiacenti sono un importante punto strategico, l’urbe sorge su un asse cruciale per la sorveglianza e la comunicazione tra il Regno Italico, la Roma pontificia e il cuore dei territori franchi. Il passaggio attraverso i valichi prende un nuovo nome: “strada francigena”, ossia “la strada dei franchi”. D’altra parte Torino è governata da un conte, amministratore della giustizia in vece dell’imperatore, egli èaffiancato nell’incarico da fidati collaboratori, sia laici che ecclesiastici.

Le fonti forniscono diverse importanti informazioni sulla centralità del ruolo del clero nell’amministrazione carolingia; ad esempio, nell’anno 816, Ludovico il Pio – figlio di Carlo Magno- nomina vescovo di Torino Claudio, suo cappellano e consigliere. Tale scelta è dovuta all’esigenza di lasciare una diocesi così importante in mani fidate. Claudio è comunque figura centrale per la storia del capoluogo piemontese, è infatti grazie a lui che nasce la “schola” di Torino, volta ad accogliere studenti dal Piemonte e dalla Liguria. A Claudio succedono prima Vitgario, il quale segue il processo di rinnovamento cristiano in risposta alle esigenze dell’impero carolingio, e poi Regimiro, che istituisce la regola di Crodegango di Metz, secondo la quale i canonici della cattedrale devono condurre una vita monastica attiva, in stretta collaborazione con il vescovo.

Con la morte di Ludovico il Pio l’enorme regno franco inizia a frantumarsi: dopo una sanguinosa lotta intestina i tre discendenti di Ludovico si spartiscono il regno.

L’ultimo re è Carlo il Grosso, figlio di Ludovico il Germanico, che tuttavia non si dimostra all’altezza di governare né di fronteggiare i nuovi nemici – Normanni e Saraceni- e viene così deposto dai vassalli nell’anno 887.

Il Regno Italico è ormai un immenso campo di battaglia su cui si scontrano i grandi signori dell’epoca e Torino è di nuovo in balia degli importanti eventi che determinano la Storia dei popoli.

ALESSIA CAGNOTTO

I Carabinieri di Cuorgnè, hanno denunciato un cittadino moldavo di 31 anni per il reato di “furto aggravato in concorso e tentato” e “ricettazione”. I fatti per i quali i militari hanno proceduto risalgono al febbraio 2023. Due colpi nella nottata del 9 e uno il 16. Sono stati presi di mira tre esercizi commerciali di San Ponso, Rivara e Busano. La peggio l’ha avuta il Bar–Tabaccheria di San Ponso dove sono stati asportati 300 euro in contanti e venti stecche di sigarette. L’uomo, con i complici rimasti ignoti, utilizzava autovetture e targhe rubate. I Carabinieri, a seguito di una complessa attività investigativa, anche mediante la visione di numerosi fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza e soprattutto grazie alla preziosa collaborazione del R.I.S. di Parma, dove sono state inviate le impronte rilevate sul luogo del delitto, sono riusciti ad individuare il presunto malfattore.

Mario Salvatore Castello: “Valorizzare anche ciò che c’è di positivo nel mondo carcerario. Migliorare le condizioni delle persone detenute e della polizia penitenziaria sia obbligo morale per l’intera società”

Un convegno per fare il punto sulla situazione dei penitenziari a 50 anni dall’istituzione dell’ordinamento penitenziario: ieri pomeriggio a Palazzo Lascaris Garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e addetti ai lavori si sono confrontati in un dibattito dal titolo indicativo di “Emergenza carceri”, partendo da un’analisi della situazione attuale per giungere a delineare strumenti innovativi di intervento dal punto di vista degli stessi Garanti.

“E’ necessario partire dalle numerose positività che si possono riscontrare nel mondo carcerario – commenta il Consigliere segretario del Consiglio Regionale, Mario Salvatore Castello, del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, che ha portato i saluti del Consiglio al convegno -; sono molti gli esempi di iniziative e di situazioni positive, realizzate e valorizzate anche con il grande apporto dei Garanti, in molti istituti della nostra regione e non solo, pur in un quadro di generale difficoltà”.

“Per ripartire – prosegue Castello – è necessario però concentrarsi su ciò che di buono c’è ed estenderlo in modo opportuno per realizzare l’obiettivo primario, che deve essere obbligo morale per l’intera società, di garantire condizioni accettabili sia ai detenuti sia agli agenti di polizia penitenziaria. Il compito di questi ultimi, oscuro e spesso non adeguatamente valorizzato, risulta invece fondamentale anche se altrettanto difficile. Ringrazio i Garanti per la loro opera sempre propositiva e infaticabile e mi auguro che si continui a parlare del mondo carcerario, primo passo per apportare i cambiamenti e i miglioramenti che risultano necessari e inderogabili e su cui alcune iniziative sono state prese a livello di governo: ciò che accade all’interno del carcere riguarda tutta la società, non possiamo permetterci di pensare che sia una situazione che non ci coinvolge”.