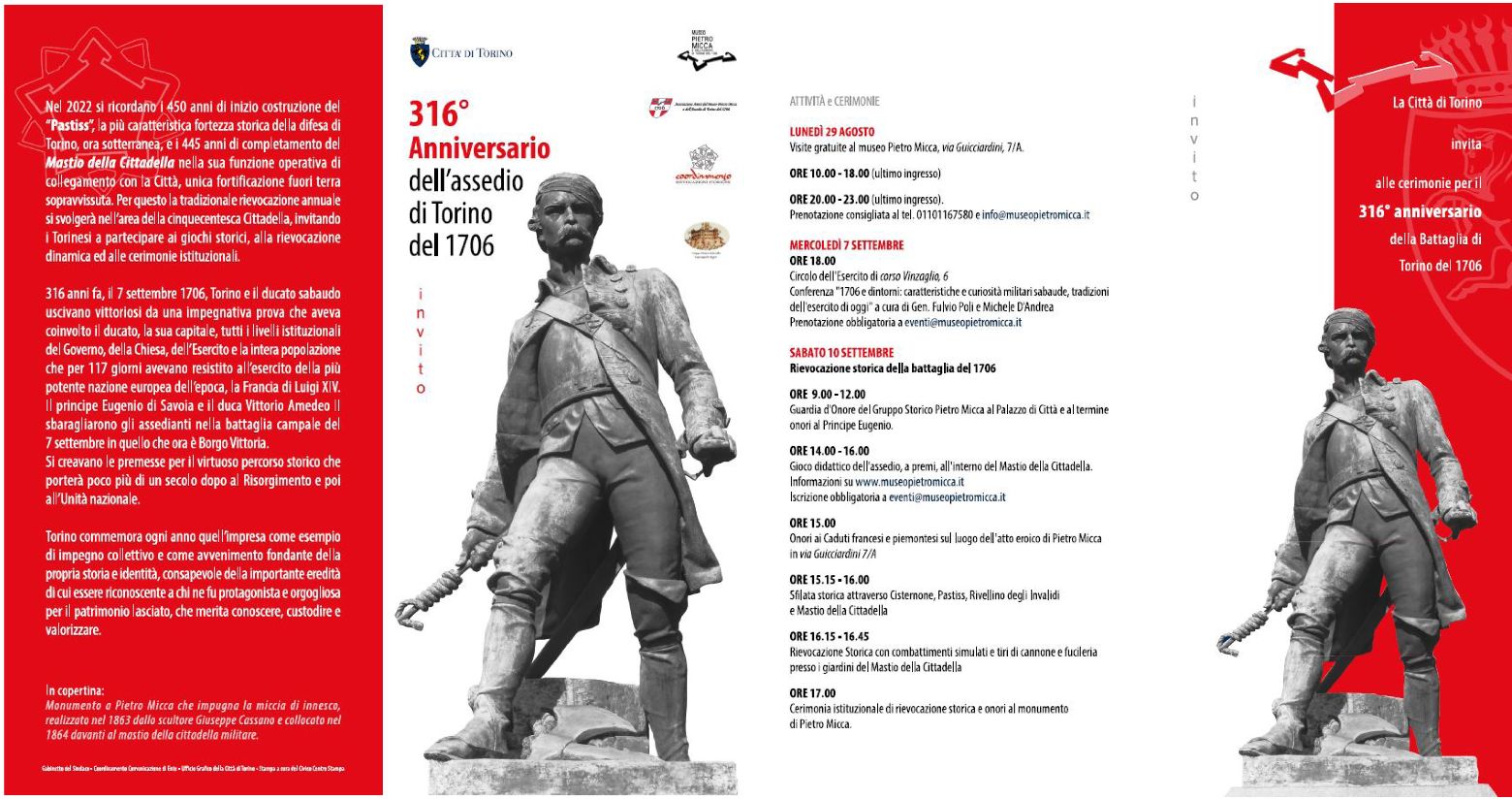

316^ RIEVOCAZIONE STORICA

29 agosto – 10 settembre 2022

Da lunedì 29 agosto a sabato 10 settembre, Torino e il museo Pietro Micca celebrano la liberazione dall’assedio del 1706 con novità, appuntamenti e opportunità per tutti

Da lunedì 29 agosto a sabato 10 settembre, Torino e il museo Pietro Micca celebrano la liberazione dall’assedio del 1706 con novità, appuntamenti e opportunità per tutti

Come da tradizione, la Città di Torino, in collaborazione con il museo civico Pietro Micca e il Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino, integrato dai Dragoni Rossi di Revello e dal Coordinamento Rievocazioni Storiche 1600-1700, celebra annualmente la liberazione della Città dall’assedio del 1706 nel primo sabato successivo alla battaglia conclusiva del 7 settembre, che quest’anno sarà il 10 settembre.

Per il 316° anniversario un programma innovativo rispetto al passato con interessanti motivazioni storiche, didattiche e sociali per favorire il coinvolgimento più ampio possibile, una ambientazione più legata agli eventi storici e anche una più diretta partecipazione di giovani e famiglie a giochi storici.

Nel 2022, infatti, cadono anche appuntamenti significativi per le fortificazioni di Torino: il 445° di completamento della Cittadella e anche del Mastio nella sua funzione di collegamento città-cittadella e il 450° anniversario di inizio costruzione della Casamatta del Pastiss in rinforzo alla Cittadella.

Pertanto, l’anno è dedicato alle “fortezze alla moderna” delle quali la cinquecentesca e pentagonale cittadella di Torino è stata uno dei più innovativi e seguiti esempi in tutta Europa.

E le celebrazioni avranno sviluppo quasi esclusivamente nella sua area storica e in particolare si concluderanno al Maschio, unica fortificazione rimasta a testimonianza sua storica possanza.

Il programma complessivo riserva moltissime occasioni di coinvolgimento e divertimento.

Si inizia il lunedì 29 agosto con l’apertura straordinaria del museo dalle ore 10,30 fino a mezzanotte con visite guidate e gratuite, ultimo ingresso ore 23.

È la notte di Pietro Micca che ricorda il suo gesto di primo eroe della storia d’Italia venuto dal popolo.

Sarà anche la speciale occasione per il ritorno dove sono state trovate nel 1958 le testimonianze dell’ignoto soldato, probabilmente francese, tornato alla luce con la riscoperta della scala di Pietro Micca.

Il secondo importante evento avrà luogo al Circolo dell’Esercito di corso Vinzaglio 6, che nel 1706 era l’area della Porta del Soccorso della Cittadella, su cui si concentrarono le azioni offensive degli assedianti.

Una travolgente conferenza-spettacolo a cura del Generale Fulvio Poli dello Stato Maggiore dell’Esercito e di Michele D’andrea del Museo Nazionale del Risorgimento sull’interessante tema “1706 e dintorni: caratteristiche e curiosità militari sabaude, tradizioni dell’Esercito di oggi”. Necessario prenotare.

La giornata dedicata alla celebrazione storica è sabato 10 settembre con una serie di appuntamenti simpatici e coinvolgenti.

Al mattino si potrà assistere ai cambi della Guardia d’Onore a cura dei rievocatori del Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino all’ingresso di Palazzo di Città, già nel 1706 sede dell’Amministrazione comunale. Dalle ore 9 alle 12, ogni quanto d’ora sembrerà di essere a Buckingham Palace, con il suono dei tamburi, gli ordini in piemontese antico, le uniformi storiche del 1706. Si terminerà a mezzogiorno con gli onori al Principe Eugenio di Savoia, liberatore di Torino a capo dell’esercito imperiale di soccorso.

Al mattino si potrà assistere ai cambi della Guardia d’Onore a cura dei rievocatori del Gruppo Storico Pietro Micca della Città di Torino all’ingresso di Palazzo di Città, già nel 1706 sede dell’Amministrazione comunale. Dalle ore 9 alle 12, ogni quanto d’ora sembrerà di essere a Buckingham Palace, con il suono dei tamburi, gli ordini in piemontese antico, le uniformi storiche del 1706. Si terminerà a mezzogiorno con gli onori al Principe Eugenio di Savoia, liberatore di Torino a capo dell’esercito imperiale di soccorso.

Al pomeriggio si potrà perfino scegliere:

⦁ Si inizia alle ore 14 al Maschio della Cittadella (incrocio tra Corso Galileo Ferraris e via Cernaia) con attività fino alle 16 per visitare il grandioso salone a pian terreno e anche partecipare al gioco dell’oca a tema militare, organizzato su quattro tavolieri storici adatti ai giovanissimi, giovani e meno giovani. Partecipazione gratuita ma bisogna iscriversi entro il 5 settembre nel sito ⦁ www.museopietromicca.it

Al termine premi ai vincitori e un ricordo per tutti.

⦁ In contemporanea, dalle ore 15 appuntamento al museo Pietro Micca in via Guicciardini 7/A per i tradizionali onori a soldati sabaudi e francesi sul luogo degli scontri del 1706 per continuare con la sfilata rievocativa all’interno del perimetro dell’antica Cittadella che farà tre tappe storiche commentate davanti ai sito del Pozzo Grande o Cisternone (via Valfrè 8), della fortezza sotterranea del Pastiss (via Papacino 1) e del Rivellino degli Invalidi in corso Galileo Ferraris 14, per concludersi ai Giardini del Maschio.

⦁ Alle ore 16 circa inizierà la coinvolgente rievocazione dinamica dell’assedio e della liberazione di Torino nei Giardini del Maschio a cura dei Gruppi storici già citati, con colpi a salve di cannone, fucileria e artifizi pirotecnici.

⦁ Concluderà con inizio circa alle 17 la tradizionale cerimonia istituzionale con la partecipazione di Gonfaloni, autorità e gruppi storici, con saluti del Sindaco e della Regione Piemonte, che premieranno anche i vincitori dei gioghi storici prima della deposizione finale della corona d’alloro al monumento a Pietro Micca

Non perdete gli appuntamenti da lunedì 29 agosto a sabato 10 settembre per immedesimarsi nella storia e nelle tradizioni di Torino ma anche in gioioso divertimento e tutto in completa GRATUITA’

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI

⦁ Informazioni e prenotazioni per visita GRATUITA al museo del 29 agosto. Tel. 01101167580 e ⦁ info@museopietromicca.it

⦁ Prenotazione obbligatoria per la conferenza del 7 settembre ore 18 al Circolo Esercito di corso Vinzaglio 4: ⦁ eventi@museopietromicca.it

⦁ Iscrizione GRATUITA per il gioco dell’oca storico, ⦁ eventi@museopietromicca.it oppure ⦁ www.museopietromicca.it entro 5 settembre

Il “Principe“ e’ un luogo caro a me e alla mia famiglia. Conservo delle fotografie di mio padre vestito di un abito estivo elegantissimo scattate davanti all’hotel. Ci sono stato io stesso molte volte e sempre mi provoca una certa emozione soggiornare al “Principe” che in effetti assunse questo nome nel 1938 anche se nacque nel 1922.

Il “Principe“ e’ un luogo caro a me e alla mia famiglia. Conservo delle fotografie di mio padre vestito di un abito estivo elegantissimo scattate davanti all’hotel. Ci sono stato io stesso molte volte e sempre mi provoca una certa emozione soggiornare al “Principe” che in effetti assunse questo nome nel 1938 anche se nacque nel 1922.

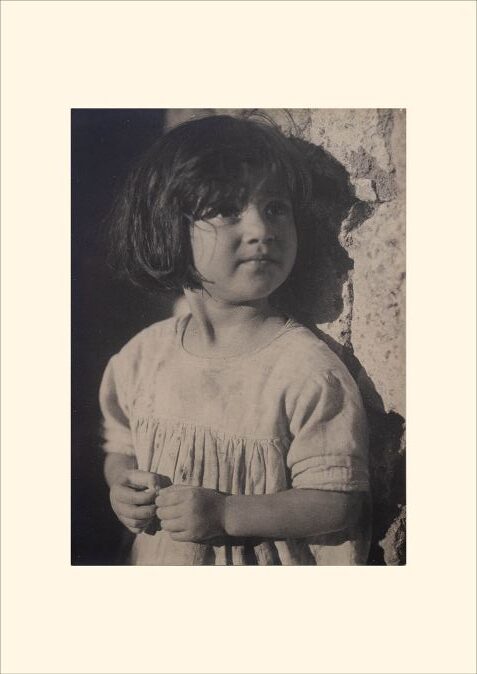

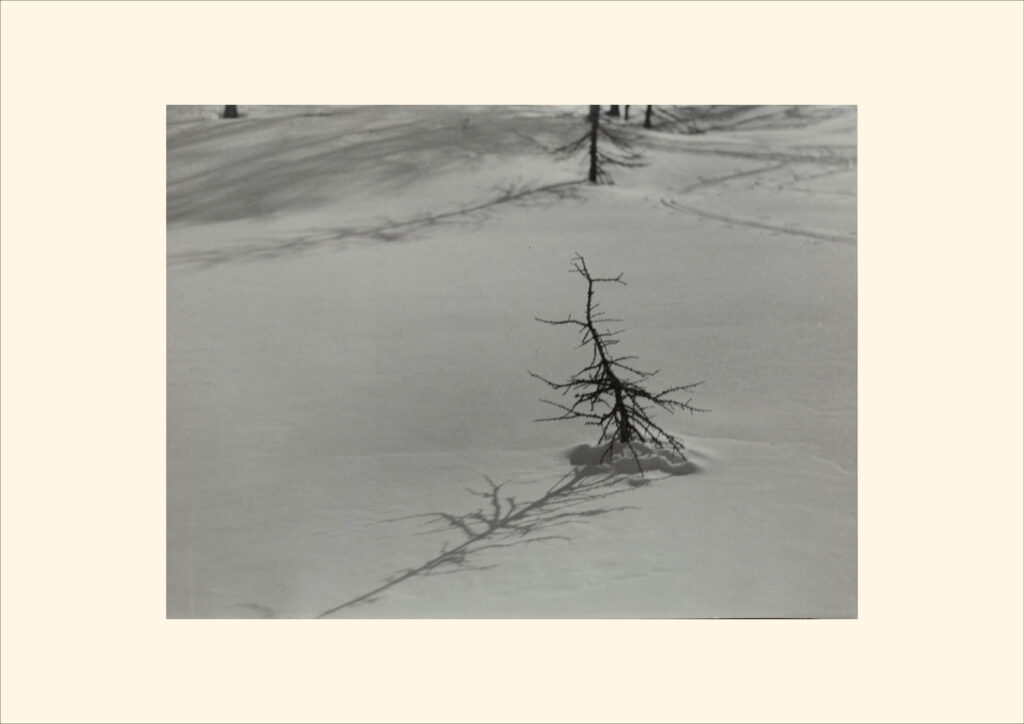

A sessant’anni dalla scomparsa, avvenuta l’11 luglio del 1962, il Comune di Coassolo (dove nacque il 28 novembre del 1882) torna a ricordare il suo figlio più celebre ed indimenticato, Domenico Riccardo Peretti Griva, attraverso una ricca retrospettiva fotografica curata da Giovanna Galante Garrone, storica dell’arte e nipote delle stesso Peretti Griva, in cui si presentano fotografie facenti parte della collezione privata di famiglia (furono più di 25mila gli scatti a sua firma), riproduzioni da originali del “Museo Nazionale del Cinema” di Torino (che custodisce il fondo donato dalla figlia Maria Teresa) e del Comune di Lanzo Torinese, che già ospitò la mostra nel luglio scorso. Tutte riunite in un’unica esposizione, fino al prossimo mercoledì 31 agosto, presso la “Sala Consigliare” del Comune, “si tratta di opere – sottolinea Giovanna Galante Garrone – realizzate nella prima metà del secolo scorso e che restituiscono una preziosa sintesi delle predilezioni tematiche e delle scelte estetiche di Riccardo Peretti Griva”. “Le sue fotografie in bianco-nero – prosegue – testimoniano una forte attenzione al chiaroscuro che nel procedimento di stampa, assume caratteri pittorici di particolare liricità”. Magistrato, giurista, fervente antifascista e provetto alpinista – come l’amico magistrato Umberto Balestrieri, che lo iniziò alla passione per la fotografia – in magistratura Peretti Griva rimase per 43 anni, partendo come pretore di Morgando e arrivando (in una carriera per molti “scomoda”, da “magistrato del vecchio Piemonte” come ebbe a definirlo il genero Alessandro Galante Garrone) fino a ricoprire la carica di primo presidente della “Corte d’Appello” di Torino”. Sua costante compagna di strada, l’inesauribile passione per la Fotografia. Formatosi nella “Scuola Piemontese di Fotografia Artistica”, è nel 1905, sull’onda dell’“Esposizione Internazionale” tenutasi a Torino che inizia la sua incalzante avventura artistica, che lo porterà, fra il 1920 ed il 1950, ad essere considerato uno dei principali esponenti del cosiddetto “pittorialismo” italiano, attratto in particolare dal tema della natura, cristallizzata in poetiche atmosfere romantiche, attraverso la sofisticata tecnica al “bromolio”, con l’utilizzo di interventi manuali in grado di conferire alle foto le sembianze di un disegno a carboncino, e meno frequentemente con quella al “bromuro d’argento”. Nel 1923 viene premiato alla “Prima esposizione internazionale di fotografia, ottica e cinematografia” e da allora partecipa costantemente ai “Salons d’arte fotografica internazionale di Torino”, nonché a numerose altre manifestazioni in Italia e all’estero. Molte anche le mostre dedicategli in seguito.

A sessant’anni dalla scomparsa, avvenuta l’11 luglio del 1962, il Comune di Coassolo (dove nacque il 28 novembre del 1882) torna a ricordare il suo figlio più celebre ed indimenticato, Domenico Riccardo Peretti Griva, attraverso una ricca retrospettiva fotografica curata da Giovanna Galante Garrone, storica dell’arte e nipote delle stesso Peretti Griva, in cui si presentano fotografie facenti parte della collezione privata di famiglia (furono più di 25mila gli scatti a sua firma), riproduzioni da originali del “Museo Nazionale del Cinema” di Torino (che custodisce il fondo donato dalla figlia Maria Teresa) e del Comune di Lanzo Torinese, che già ospitò la mostra nel luglio scorso. Tutte riunite in un’unica esposizione, fino al prossimo mercoledì 31 agosto, presso la “Sala Consigliare” del Comune, “si tratta di opere – sottolinea Giovanna Galante Garrone – realizzate nella prima metà del secolo scorso e che restituiscono una preziosa sintesi delle predilezioni tematiche e delle scelte estetiche di Riccardo Peretti Griva”. “Le sue fotografie in bianco-nero – prosegue – testimoniano una forte attenzione al chiaroscuro che nel procedimento di stampa, assume caratteri pittorici di particolare liricità”. Magistrato, giurista, fervente antifascista e provetto alpinista – come l’amico magistrato Umberto Balestrieri, che lo iniziò alla passione per la fotografia – in magistratura Peretti Griva rimase per 43 anni, partendo come pretore di Morgando e arrivando (in una carriera per molti “scomoda”, da “magistrato del vecchio Piemonte” come ebbe a definirlo il genero Alessandro Galante Garrone) fino a ricoprire la carica di primo presidente della “Corte d’Appello” di Torino”. Sua costante compagna di strada, l’inesauribile passione per la Fotografia. Formatosi nella “Scuola Piemontese di Fotografia Artistica”, è nel 1905, sull’onda dell’“Esposizione Internazionale” tenutasi a Torino che inizia la sua incalzante avventura artistica, che lo porterà, fra il 1920 ed il 1950, ad essere considerato uno dei principali esponenti del cosiddetto “pittorialismo” italiano, attratto in particolare dal tema della natura, cristallizzata in poetiche atmosfere romantiche, attraverso la sofisticata tecnica al “bromolio”, con l’utilizzo di interventi manuali in grado di conferire alle foto le sembianze di un disegno a carboncino, e meno frequentemente con quella al “bromuro d’argento”. Nel 1923 viene premiato alla “Prima esposizione internazionale di fotografia, ottica e cinematografia” e da allora partecipa costantemente ai “Salons d’arte fotografica internazionale di Torino”, nonché a numerose altre manifestazioni in Italia e all’estero. Molte anche le mostre dedicategli in seguito.

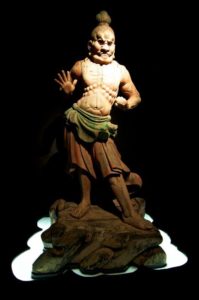

“Oriente”: una parola così piccola che cela un significato così grande. Geograficamente il termine indica il “mondo” che si estende ad est, il Vicino, Medio ed Estremo Oriente, rispetto all’Europa, con le sue numerose culture e religioni assai lontane da noi, forse più da un punto di vista concettuale che del territorio. Oggigiorno, nel mondo della globalizzazione e del livellamento culturale, nulla pare irraggiungibile, aerei, treni ad alta velocità e colossali transatlantici inaffondabili ci portano ovunque e noi godiamo mentre, abbronzati, ci scattiamo “selfie” con sfondi esotici e che fanno tanto moda “blogger”: è evidente che non si esce dal tranello della società dei consumi. Per me l’ “Oriente” è qualcosa che conosco appena, un’infinità di mistici saperi che ancora non ho avuto modo di approfondire e studiare.

“Oriente”: una parola così piccola che cela un significato così grande. Geograficamente il termine indica il “mondo” che si estende ad est, il Vicino, Medio ed Estremo Oriente, rispetto all’Europa, con le sue numerose culture e religioni assai lontane da noi, forse più da un punto di vista concettuale che del territorio. Oggigiorno, nel mondo della globalizzazione e del livellamento culturale, nulla pare irraggiungibile, aerei, treni ad alta velocità e colossali transatlantici inaffondabili ci portano ovunque e noi godiamo mentre, abbronzati, ci scattiamo “selfie” con sfondi esotici e che fanno tanto moda “blogger”: è evidente che non si esce dal tranello della società dei consumi. Per me l’ “Oriente” è qualcosa che conosco appena, un’infinità di mistici saperi che ancora non ho avuto modo di approfondire e studiare. Mi sento come in un viaggio fantastico, le opere che vedo le percepisco come esseri alieni che mi dispiace non identificare e forse proprio per questo li scruto con l’attenzione di un pioniere.

Mi sento come in un viaggio fantastico, le opere che vedo le percepisco come esseri alieni che mi dispiace non identificare e forse proprio per questo li scruto con l’attenzione di un pioniere.