Domenica 26 gennaio, ore 15.45

Per il Capodanno Cinese

In occasione del Capodanno Cinese, la Fondazione Ordine Mauriziano organizza una visita speciale alla scoperta di un mondo lontano e delle influenze orientali presenti all’interno del percorso di visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

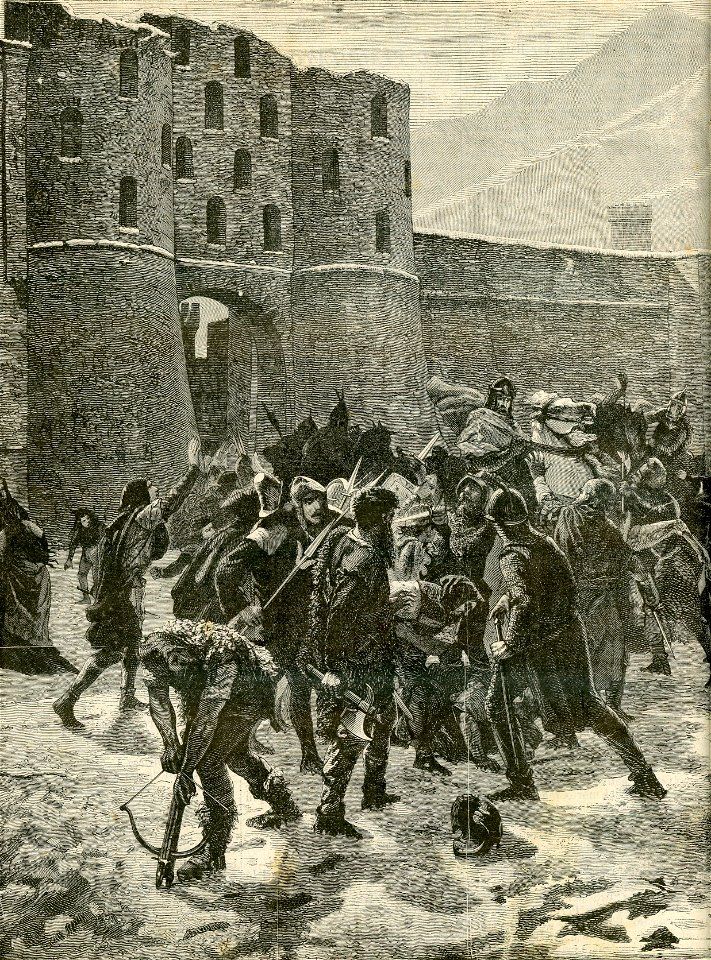

L’appuntamento “Evviva l’anno del Serpente” di domenica 26 gennaio è un viaggio verso Oriente, un’immersione nei racconti dei grandi viaggiatori, attraverso la Via della Seta e fino in Cina. Dai paesaggi ad acquerello delle carte da parati alle stoffe, dall’esotica Sala da Gioco ai bizzarri animali del serraglio: nella Palazzina di Caccia di Stupinigi si possono ripercorrere le influenze ed il gusto per le “cineserie” e l’esotismo diffuso nelle residenze sabaude.

Il fascino dell’Oriente conquista l’Europa a partire dal 1600 con l’arrivo nel Vecchio Continente di merci preziose quali lacche, sete, carte da parati e porcellane che vanno ad abbellire le dimore di re e principi. In Italia, i Savoia, influenzati anche loro dall’esotismo, creano ambienti che riecheggiano questi luoghi lontani. I Gabinetti Cinesi, ad esempio, hanno una tappezzeria di carta dipinta a tempera, importata dalla Cina meridionale, con scene che si sviluppano dal basso verso l’alto, tratte dalla vita e dai costumi popolari dell’antica Cina.

INFO

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)

Domenica 26 gennaio, ore 15.45

Evviva l’anno del Serpente

Durata dell’evento: 1 ora e 15 minuti circa

Prezzo visita guidata: 5 euro + biglietto di ingresso

Biglietto di ingresso: intero 12 euro; ridotto 8 euro

Gratuito: minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente

Info e prenotazioni: 011 6200601 stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it

Giorni e orari di apertura Palazzina di Caccia di Stupinigi: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18).