STORIE PIEMONTESI: a cura di CrPiemonte – Medium / Un grande traduttore e viaggiatore immaginario nato sul lago d’Orta

di Marco Travaglini

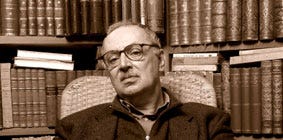

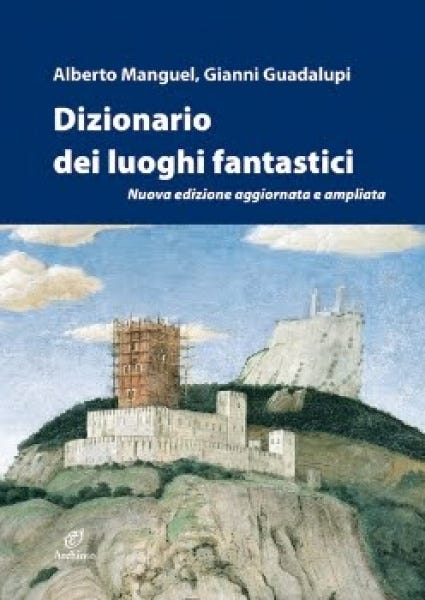

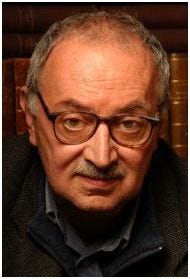

Gianni Guadalupi, figura importante del mondo dell’editoria, curatore di numerose antologie, scrittore e traduttore era nato sulle sponde del lago d’Orta, a Omegna, nel 1943 e morì a soli sessantaquattro anni alla fine d’ottobre del 2007. “Straordinario bibliofilo e grande viaggiatore immaginario” come l’ha definito il critico d’arte cusiano Giulio Martinoli, suo amico d’infanzia, Guadalupi è stato a lungo una delle colonne portanti della casa editrice parmense Franco Maria Ricci, curatore di libri rari e scrittore.

Guadalupi possedeva un talento innato, sostenendo come questa sua virtù derivasse da una sorta di fattore ereditario: l’intuizione nella riscoperta e nella riproposizione ai lettori di testi del passato meritevoli di essere riscattati dall’oblio. Una capacità che Gianni Guadalupi manifestò diventando il “trovarobe” della casa editrice, creatore e curatore delle collane “Guide Impossibili”, “Antichi Stati” e “Signorie e Principati”.

In questi volumi le vicende dei paesi o la multiforme storia italiana vengono rievocate attraverso le narrazioni dei viaggiatori di ieri, testimoni e protagonisti di un universo capace di restituisce al lettore ritratti di intensa vivacità e ricchezza sul passato strappandole dalla patina di noia di molte pubblicazioni destinate al mondo scolastico e accademico.

Dei viaggi, reali o immaginari che fossero, Gianni Guadalupi se ne occupò anche come condirettore de “Le Vie del Mondo”, mensile del Touring Club Italiano. “Era sempre occupato al suo tavolo, tra i suoi amati libri, viaggiatore sedentario e curioso, impegnato a scoprire tesori di valore inestimabile”, lo ricordarono i colleghi e collaboratori che condivisero con lui anni di lavoro e ricerche.

DAL PIEMONTE/ Nel gennaio del 1993 aveva tenuto una conferenza all’allora Salone Baronino sulla situazione della ex Jugoslavia, in quel momento dilaniata dalle guerre che avevano disgregato la federazione. Questa volta – l’incontro è avvenuto all’aperto a Palazzo San Giorgio sede del Comune di Casale, introdotto dal sindaco Federico Riboldi e da Federico Cavallero, presidente dell’associazione PiemonteStoria – si è soffermato sul dramma accaduto al Confine Orientale, le foibe e l’esodo degli italiani da Istria, Venezia Giulia a Dalmazia, presentando il libro scritto con Matteo Carnieletto e con il contributo di Toni Capuozzo per i tipi di Signs Books, ‘Verità infoibate – Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica’. “Questo non è tanto un libro su quanto

DAL PIEMONTE/ Nel gennaio del 1993 aveva tenuto una conferenza all’allora Salone Baronino sulla situazione della ex Jugoslavia, in quel momento dilaniata dalle guerre che avevano disgregato la federazione. Questa volta – l’incontro è avvenuto all’aperto a Palazzo San Giorgio sede del Comune di Casale, introdotto dal sindaco Federico Riboldi e da Federico Cavallero, presidente dell’associazione PiemonteStoria – si è soffermato sul dramma accaduto al Confine Orientale, le foibe e l’esodo degli italiani da Istria, Venezia Giulia a Dalmazia, presentando il libro scritto con Matteo Carnieletto e con il contributo di Toni Capuozzo per i tipi di Signs Books, ‘Verità infoibate – Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica’. “Questo non è tanto un libro su quanto

Bocca scrisse di non averla mai sentita cantare durante il suo partigianato. Ha acquisito notorietà attraverso l’ Anpi dopo la guerra e caratterizzò i partigiani garibaldini. Ebbe anche fama internazionale attraverso il festival della gioventù di Praga durante il periodo staliniano. La vera canzone della Resistenza e’ “Fischia il vento“ composta dal medico partigiano Felice Cascione, medaglia d’oro al Valor Militare che fu eroico capo partigiano in Liguria che adatto’ un testo ad una musica russa. Anche questa canzone divenne identificativa della Resistenza garibaldina. “Bella ciao“ appartiene ad un ‘altra storia m, precedente alla Resistenza (le mondariso) e si lego ‘ dopo la guerra all’Anpi.

Bocca scrisse di non averla mai sentita cantare durante il suo partigianato. Ha acquisito notorietà attraverso l’ Anpi dopo la guerra e caratterizzò i partigiani garibaldini. Ebbe anche fama internazionale attraverso il festival della gioventù di Praga durante il periodo staliniano. La vera canzone della Resistenza e’ “Fischia il vento“ composta dal medico partigiano Felice Cascione, medaglia d’oro al Valor Militare che fu eroico capo partigiano in Liguria che adatto’ un testo ad una musica russa. Anche questa canzone divenne identificativa della Resistenza garibaldina. “Bella ciao“ appartiene ad un ‘altra storia m, precedente alla Resistenza (le mondariso) e si lego ‘ dopo la guerra all’Anpi.

Alla vigilia della festa della Repubblica e’ mancato Amedeo di Savoia duca d’Aosta, erede di un grande personaggio, l’eroe dell’ Amba Alagi, Amedeo di Savoia che morì a Nairobi, prigioniero degli Inglesi durante la seconda guerra mondiale, che ebbe l’onore delle armi dai nemici dopo una impossibile resistenza senza armi e senza viveri in Africa orientale di cui fu viceré Amedeo cercò di seguire le grandi tradizioni della sua Famiglia, a partire da Emanuele Filiberto , comandante dell’Invitta Terza Armata nella Grande Guerra, sepolto con centomila caduti al Sacrario di Redipuglia. Fece il servizio militare in Marina, giurando fedeltà alla Repubblica. Giovanissimo studente di liceo, nel 1964, partecipai a Sintra, in Portogallo, al suo matrimonio con Claudia di Francia, poi naufragato miseramente. Conservo nel mio archivio famigliare la fotografia con dedica del Duca insieme all’affascinante Claudia. Facevo la I Liceo classico ma mio nonno volle che ci ritrovassimo vicino al Re Umberto, zio dello sposo, che esprimeva la grande tradizione famigliare sabauda a cui la mia famiglia era indissolubilmente legata in pace e in guerra. Dopo la morte del Re Umberto II, ci furono maneggioni senza titoli di sorta che vollero “incoronare” Amedeo come capo della casa di Savoia ed erede al trono. Fu un’operazione squallidissima opera di un un preside pensionato che si illuse di essere arbitro niente meno dei destini di una dinastia millenaria. Mi rividi casualmente a cena con il Duca insieme al sedicente e compianto Conte Cremonte Pastotello. Mi accorsi che era in pessima compagnia, ma vidi lo stile del Duca, intatto nella sua eleganza aristocratica, nonostante tutto. Ritrovato in un ristorante torinese, lo salutai con effetto e devozione. Io voglio pensarlo oggi riappacificato con le beghe famigliari che suscitarono clamori anche mediatici inopportuni . Il capo della Casa Savoia e’ il legittimo erede Vittorio Emanuele duca di Savoia e principe di Napoli.

Alla vigilia della festa della Repubblica e’ mancato Amedeo di Savoia duca d’Aosta, erede di un grande personaggio, l’eroe dell’ Amba Alagi, Amedeo di Savoia che morì a Nairobi, prigioniero degli Inglesi durante la seconda guerra mondiale, che ebbe l’onore delle armi dai nemici dopo una impossibile resistenza senza armi e senza viveri in Africa orientale di cui fu viceré Amedeo cercò di seguire le grandi tradizioni della sua Famiglia, a partire da Emanuele Filiberto , comandante dell’Invitta Terza Armata nella Grande Guerra, sepolto con centomila caduti al Sacrario di Redipuglia. Fece il servizio militare in Marina, giurando fedeltà alla Repubblica. Giovanissimo studente di liceo, nel 1964, partecipai a Sintra, in Portogallo, al suo matrimonio con Claudia di Francia, poi naufragato miseramente. Conservo nel mio archivio famigliare la fotografia con dedica del Duca insieme all’affascinante Claudia. Facevo la I Liceo classico ma mio nonno volle che ci ritrovassimo vicino al Re Umberto, zio dello sposo, che esprimeva la grande tradizione famigliare sabauda a cui la mia famiglia era indissolubilmente legata in pace e in guerra. Dopo la morte del Re Umberto II, ci furono maneggioni senza titoli di sorta che vollero “incoronare” Amedeo come capo della casa di Savoia ed erede al trono. Fu un’operazione squallidissima opera di un un preside pensionato che si illuse di essere arbitro niente meno dei destini di una dinastia millenaria. Mi rividi casualmente a cena con il Duca insieme al sedicente e compianto Conte Cremonte Pastotello. Mi accorsi che era in pessima compagnia, ma vidi lo stile del Duca, intatto nella sua eleganza aristocratica, nonostante tutto. Ritrovato in un ristorante torinese, lo salutai con effetto e devozione. Io voglio pensarlo oggi riappacificato con le beghe famigliari che suscitarono clamori anche mediatici inopportuni . Il capo della Casa Savoia e’ il legittimo erede Vittorio Emanuele duca di Savoia e principe di Napoli.