“Le Signore della Corte”

Domenica 6 marzo, ore 15,45

L’ultima ad abitarci fu la regina Margherita. Moglie di re Umberto I e prima regina consorte d’Italia, per Margherita di Savoia (Torino, 1851 – Bordighera 1926) le sale barocche della “Palazzina di Caccia” di Stupinigi, progettate dallo Juvarra e già in anni precedenti testimoni dei fasti napoleonici, divennero (dal 1909 al 1919) l’amata residenza delle calde estati fuori porta da alternarsi alle primavere e ai freddi inverni trascorsi a Bordighera nella Villa Bischoffsheim, in seguito chiamata Villa Etelinda e da lei acquistata nel 1914. Donna dall’enorme popolarità, (“una veria e seria professionista del trono” – scriveva di lei Indro Montanelli – tanto da convincere gli italiani “che anche se non avessero avuto un gran Re, avrebbero avuto una grande Regina”), Margherita riempì la residenza di Stupinigi di un’ enorme quantità di mobili e arredi di stili diversi e la Palazzina vide un grande via vai di parenti, nobili e ospiti blasonati, invitati a balli e a feste da favola, e che arrivavano d’ogni dove a bordo delle prime “carrozze a motore”.

Fu lei, indubbiamente, a lasciare il maggiore imprinting, materiale e culturale, sulla Palazzina di Stupinigi, dal 1514 proprietà dell’“Ordine Mauriziano”, eretta per i Savoia fra il 1729 ed il 1733 e dal 1997 “Patrimonio dell’Umanità Unesco”. Ma moltissime furono le figure femminili che, oltre alla regina Margherita, in qualche modo e sotto varie vesti e in tempi diversi, ebbero a che fare con la Palazzina: principesse, regine, dame di corte, istitutrici, femmes de chambre, inservienti. A tutte loro, di cui restano memorie storiche e artistiche di indubbio valore, in occasione della “Festa della Donna”, la “Palazzina di Caccia” intende rendere un omaggio particolare, domenica 6 marzo ( a partire dalle ore 15,45) con una visita guidata titolata “Le Signore della Corte”. L’iniziativa “vuole essere – dicono gli organizzatori – un viaggio nel ruolo delle donne nella società dal XVII al XX secolo, letto attraverso le personalità che sono state protagoniste della vita di corte”. La Palazzina ha ospitato, fra l’altro, il matrimonio di Maria Teresa, figlia di Vittorio Amedeo III, con il conte Carlo d’Artois (poi Re Carlo X di Francia), e di Maria Carola nel 1781 con il principe Antonio Clemente, diventato Re di Sassoia, ma anche quello di Vittorio Emanuele II con Maria Adelaide di Lorena nel 1842 e di Amedeo di Savoia con la principessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna nel 1867. Donne, future mogli e amanti di Casa Savoia hanno inoltre soggiornato nelle sue stanze, come Anne Marie Borbone-Orleans, descritta come una delle donne più amabili e virtuose del suo tempo, o Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, donna di documentata bellezza e fascino, irrequieta, amante dello sfarzo e della vita di corte che soggiornò a Stupinigi con il marito Camillo Borghese e Giuseppina di Beauhamais, prima moglie dell’imperatore Napoleone. Fino ad arrivare, come s’è detto, all’ultima e più prestigiosa abitante della Palazzina, la Regina Margherita. Volitiva, decisa ma affabile. Ineguaglibile e di enorme fascino popolare (a lei fu dedicata addirittura la “pizza Margherita” e l’ode carducciana “Alla Regina d’Italia”), anche negli anni successivi all’assassinio del marito (Monza, 1900), quando diventò “regina madre”.

Per info: “Palazzina di Caccia”, piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (Torino); prenotazione obbligatoria per la visita guidata al numero 011/6200634

g.m.

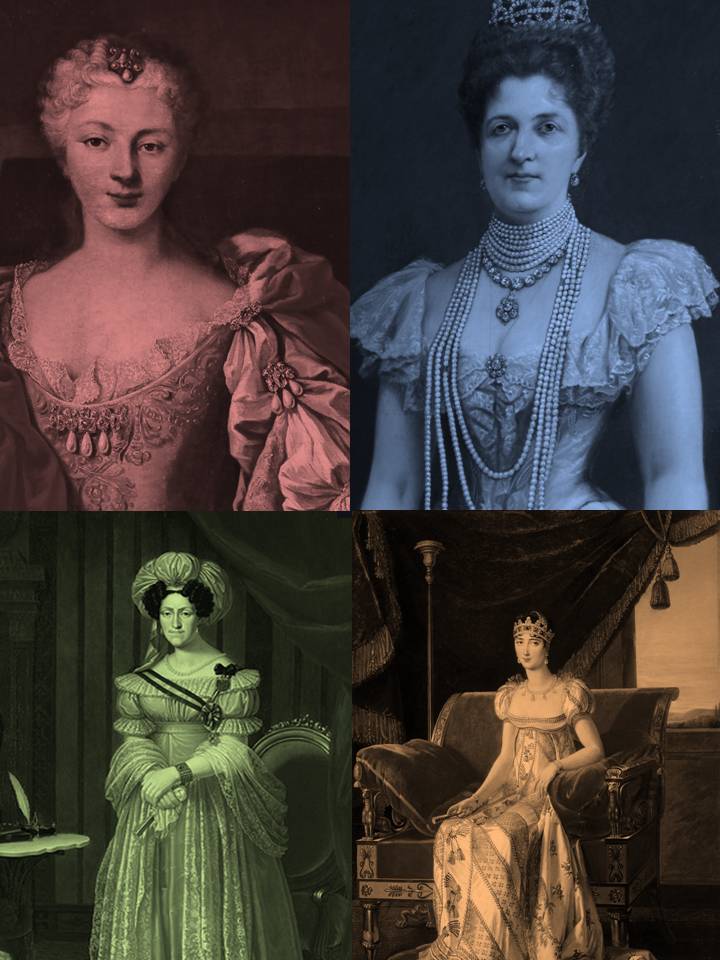

Nelle foto:

– “Signore della Corte”

– Martin van Meytens: “Polissena Cristina d’Assia con i figli Vittorio Amedeo III e Eleonora di Savoia”

Gli 80 anni dalla morte del Duca Amedeo d’Aosta in prigionia cadono in un momento particolare, quello in cui sta divampando una guerra che potrebbe degenerare in una terza guerra mondiale. E la figura del Duca è stata spesso strumentalizzata per le ragioni dinastiche meschine sollevate dopo la morte del re Umberto II da piccoli personaggi che volevano decidere loro la discendenza della più antica casa regnante d’ Europa.

Gli 80 anni dalla morte del Duca Amedeo d’Aosta in prigionia cadono in un momento particolare, quello in cui sta divampando una guerra che potrebbe degenerare in una terza guerra mondiale. E la figura del Duca è stata spesso strumentalizzata per le ragioni dinastiche meschine sollevate dopo la morte del re Umberto II da piccoli personaggi che volevano decidere loro la discendenza della più antica casa regnante d’ Europa.

C’è ancora un soffio d’incantevole arte natalizia alla Reggia di Venaria. E per viverne appieno le suggestioni, occorre affrettarsi. Si chiuderà infatti la prossima domenica 27 febbraio, nella Cappella di Sant’Uberto (in corrispondenza dell’altare sinistro), il prestigioso “Presepe del Re” realizzato da Giovanni Battista Garaventa (Genova 1776 – 1840) nel primo quarto del XIX secolo. Noto anche come “Presepe Reale” o “Presepe dei Savoia”, gli studiosi ne hanno ipotizzato una probabile committenza sabauda avvenuta verosimilmente negli anni che seguirono l’annessione dei territori liguri al Regno di Sardegna nel 1814. Autentico capolavoro, in cui l’artigianalità s’intreccia appieno con elementi plastici di altissima qualità artistica, il “Presepe” consta in tutto di 84 sculture, fra figure ed animali. Ogni statuina è impreziosita da eleganti ed elaborati costumi in seta, cotone, velluto e tela jeans, mentre gli abiti sono dotati di passamanerie in argento e filo d’oro, corpetti e armature in cuoio e metallo argentato, accanto ad accessori sofisticati come corone e sciabole, lance e scudi in metallo sbalzato, catene e cinture in cuoio, utensili ed attrezzi vari, che indicano giocoforza una committenza di altissimo rango e cospicue disponibilità economiche. Una vera e propria meraviglia per occhi e cuore, E per chiuderne, come si conviene a manufatti di tal rango, i due mesi espositivi, alla Reggia hanno pensato bene di organizzare – in collaborazione con l’ “Assessorato alla Cultura” della Città di Venaria Reale – per giovedì 24 febbraio (ore 17) una “Conversazione a corte” dedicata alla tematica del “Presepe nell’arte”, fra le rafigurazioni più rappresentate e amate nella storia dell’arte. D’ogni tempo. Vi partecipano Rosa Giorgi, direttrice del “Museo dei Cappuccini” di Milano (suo il recente “Il Presepe nell’arte. Viaggio nell’iconografia della Natività”, Milano, Terra Santa, 2021) e Paolo Cozzo, docente di “Storia del Cristianesimo e delle Chiese” all’Università di Torino. Modera Andrea Merlotti, direttore del “Centro Studi delle Residenze Reali Sabaude”.

C’è ancora un soffio d’incantevole arte natalizia alla Reggia di Venaria. E per viverne appieno le suggestioni, occorre affrettarsi. Si chiuderà infatti la prossima domenica 27 febbraio, nella Cappella di Sant’Uberto (in corrispondenza dell’altare sinistro), il prestigioso “Presepe del Re” realizzato da Giovanni Battista Garaventa (Genova 1776 – 1840) nel primo quarto del XIX secolo. Noto anche come “Presepe Reale” o “Presepe dei Savoia”, gli studiosi ne hanno ipotizzato una probabile committenza sabauda avvenuta verosimilmente negli anni che seguirono l’annessione dei territori liguri al Regno di Sardegna nel 1814. Autentico capolavoro, in cui l’artigianalità s’intreccia appieno con elementi plastici di altissima qualità artistica, il “Presepe” consta in tutto di 84 sculture, fra figure ed animali. Ogni statuina è impreziosita da eleganti ed elaborati costumi in seta, cotone, velluto e tela jeans, mentre gli abiti sono dotati di passamanerie in argento e filo d’oro, corpetti e armature in cuoio e metallo argentato, accanto ad accessori sofisticati come corone e sciabole, lance e scudi in metallo sbalzato, catene e cinture in cuoio, utensili ed attrezzi vari, che indicano giocoforza una committenza di altissimo rango e cospicue disponibilità economiche. Una vera e propria meraviglia per occhi e cuore, E per chiuderne, come si conviene a manufatti di tal rango, i due mesi espositivi, alla Reggia hanno pensato bene di organizzare – in collaborazione con l’ “Assessorato alla Cultura” della Città di Venaria Reale – per giovedì 24 febbraio (ore 17) una “Conversazione a corte” dedicata alla tematica del “Presepe nell’arte”, fra le rafigurazioni più rappresentate e amate nella storia dell’arte. D’ogni tempo. Vi partecipano Rosa Giorgi, direttrice del “Museo dei Cappuccini” di Milano (suo il recente “Il Presepe nell’arte. Viaggio nell’iconografia della Natività”, Milano, Terra Santa, 2021) e Paolo Cozzo, docente di “Storia del Cristianesimo e delle Chiese” all’Università di Torino. Modera Andrea Merlotti, direttore del “Centro Studi delle Residenze Reali Sabaude”. senza trascurare le più importanti scuole regionali del Centro e Sud Italia, dalla fine del Settecento ad oggi”. Il tutto attraverso un’eccezionale carrellata di opere, che sono specchio delle diverse forme assunte dalla rappresentazione del Paesaggio in Italia nell’arco di oltre due secoli di pittura: dalle poetiche romantiche del pittoresco e del sublime, all’affermazione positivista del vero, passando attraverso le nuove ricerche divisioniste e simboliste e le provocazioni delle Avanguardie, fino ad arrivare alle semplificazioni della Pop Art e alle concettualizzazioni dell’arte contemporanea. Un lungo cammino che parte dalle tempere e dagli acquerelli di Giuseppe Pietro Bagetti e di Giovanni Battista De Gubernatis per arrivare, attraverso la grandiosa “Cascata delle Marmore” di Jean-Baptiste Camille Corot, alle visioni poetiche di Antonio Fontanesi e alle tele dei Macchiaioli, alla “Scuola di Rivara” e alla “Scuola Grigia” di Rayper e D’Andrade, così come alle sensibilità divisioniste e simboliste di Angelo Morbelli , Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini. Il Novecento è soprattutto inno a Giorgio De Chirico (con la genialità pre-concettuale del “quadro nel quadro”), a Carlo Carrà e ai “paesaggi decantati” di Giorgio Morandi, non meno che alla linguistica libertà di Filippo De Pisis e alla parsimoniosa attrazione paesistica di Felice Casorati accanto ad alcune opere davvero interessanti dei “Sei di Torino”, da Gigi Chessa a Enrico Paulucci. Gli anni successivi parlano la lingua dell’Informale (Renato Birolli, Ennio Morlotti e Luigi Spazzapan), via via fino alla Pop Art (Mario Schifano e Piero Gilardi) per concludersi con l’arte contemporanea che dialoga con l’ambiente e il paesaggio: installazioni concettuali, fotografie su seta, decollage, la grande videoinstallazzione “Orbite Rosse” di Grazia Toderi, i dipinti di Francesco Casorati, Francesco Tabusso, Mimmo Paladino, Salvo, in una lista che prosegue a ruota libera per arrivare alle fotoinstallazioni “non-luoghi” delle periferie industriali di Botto & Bruno. Per info: tel. 011/4992300 o

senza trascurare le più importanti scuole regionali del Centro e Sud Italia, dalla fine del Settecento ad oggi”. Il tutto attraverso un’eccezionale carrellata di opere, che sono specchio delle diverse forme assunte dalla rappresentazione del Paesaggio in Italia nell’arco di oltre due secoli di pittura: dalle poetiche romantiche del pittoresco e del sublime, all’affermazione positivista del vero, passando attraverso le nuove ricerche divisioniste e simboliste e le provocazioni delle Avanguardie, fino ad arrivare alle semplificazioni della Pop Art e alle concettualizzazioni dell’arte contemporanea. Un lungo cammino che parte dalle tempere e dagli acquerelli di Giuseppe Pietro Bagetti e di Giovanni Battista De Gubernatis per arrivare, attraverso la grandiosa “Cascata delle Marmore” di Jean-Baptiste Camille Corot, alle visioni poetiche di Antonio Fontanesi e alle tele dei Macchiaioli, alla “Scuola di Rivara” e alla “Scuola Grigia” di Rayper e D’Andrade, così come alle sensibilità divisioniste e simboliste di Angelo Morbelli , Pellizza da Volpedo e Giovanni Segantini. Il Novecento è soprattutto inno a Giorgio De Chirico (con la genialità pre-concettuale del “quadro nel quadro”), a Carlo Carrà e ai “paesaggi decantati” di Giorgio Morandi, non meno che alla linguistica libertà di Filippo De Pisis e alla parsimoniosa attrazione paesistica di Felice Casorati accanto ad alcune opere davvero interessanti dei “Sei di Torino”, da Gigi Chessa a Enrico Paulucci. Gli anni successivi parlano la lingua dell’Informale (Renato Birolli, Ennio Morlotti e Luigi Spazzapan), via via fino alla Pop Art (Mario Schifano e Piero Gilardi) per concludersi con l’arte contemporanea che dialoga con l’ambiente e il paesaggio: installazioni concettuali, fotografie su seta, decollage, la grande videoinstallazzione “Orbite Rosse” di Grazia Toderi, i dipinti di Francesco Casorati, Francesco Tabusso, Mimmo Paladino, Salvo, in una lista che prosegue a ruota libera per arrivare alle fotoinstallazioni “non-luoghi” delle periferie industriali di Botto & Bruno. Per info: tel. 011/4992300 o