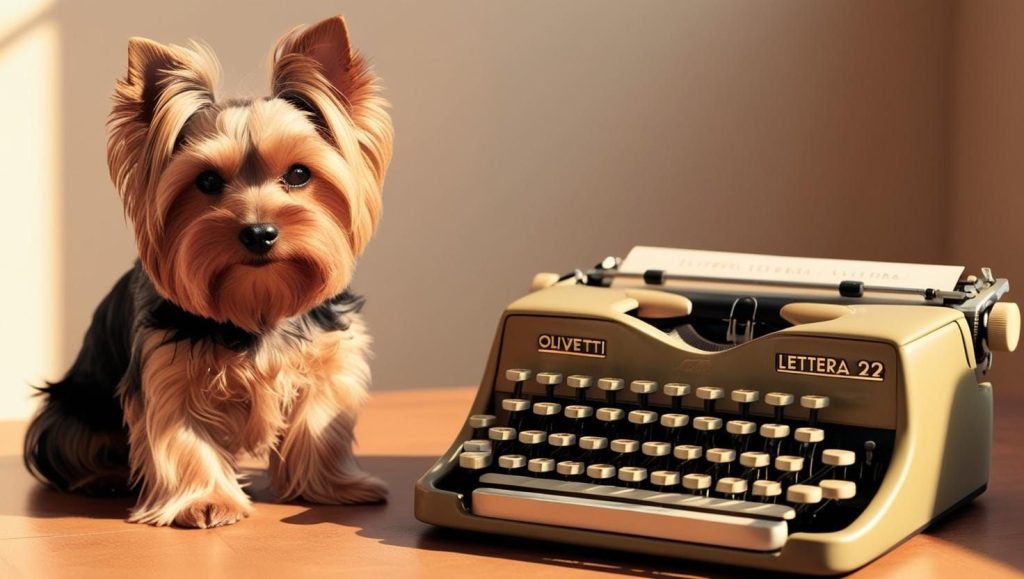

All’inizio degli anni ’50 un vivace yorkshire terrier di nome Dantès viveva a Ivrea, capoluogo del canavese. La “città delle rosse torri” era conosciuta in ogni angolo del mondo grazie all’Olivetti, la prima fabbrica nazionale di macchine da scrivere, fondata nel 1908 e destinata a diventare leader nel settore dei materiali per ufficio e poi in strumenti elettronici all’avanguardia, dalle telescriventi alle prime macchine da calcolo meccaniche. Dantès era il compagno inseparabile di un giovane ingegnere che lavorava alle Officine ICO, uno dei luoghi produttivi della Olivetti più innovativi e all’avanguardia, esempio unico per lo spirito imprenditoriale che l’animava grazie alla visione illuminata di Adriano Olivetti.

Dantès era un cane molto intelligente, tanto curioso e intraprendente quanto dotato di uno spirito avventuroso. Ogni giorno accompagnava il suo padrone in ufficio dove l’ingegnere e i suoi collaboratori erano impegnati a progettare e costruire macchine da scrivere e calcolatrici. La fabbrica in quegli anni era un luogo vibrante e pieno di idee innovative, e Dantès guardava quel fermento accoccolato sulla sedia vicino alla scrivania ricevendo coccole dagli operai che passavano di lì e anche qualche bocconcino che dimostrava di gradire molto. Una mattina, mentre il suo padrone era immerso nei progetti, Dantès decise di esplorare il vasto complesso dell’Olivetti. Si allontanò dalla scrivania e si avventurò nei corridoi tra le macchine e i tavoli da lavoro. La sua curiosità lo portò in una grande sala dove si stava stavano discutendo animatamente su un nuovo modello di macchina da scrivere. Dantès attratto dalle voci si avvicinò silenziosamente. Stavano parlando della Lettera 22, macchina da scrivere portatile che avrebbe rivoluzionato il modo di scrivere diventando la preferita dei più grandi giornalisti italiani. Ormai era pronta per essere messa in produzione nello stabilimento di Aglié. Progettata da Giuseppe Beccio e disegnata da Marcello Nizzoli, rappresentava al meglio l’estetica olivettiana. I suoi pregi erano la leggerezza (tre chili di peso) e la maneggevolezza ma anche le caratteristiche tecniche erano destinate a renderla unica e amatissima fino al punto di diventare un’icona, un oggetto di culto. Con grande sorpresa il piccolo terrier notò che Adriano Olivetti era presente. L’uomo, con il suo carisma e la sua visione lungimirante, stava parlando di come la tecnologia dovesse essere al servizio dell’umanità, migliorando la vita delle persone. Dantès, colpito da quelle parole, si accucciò ai piedi di Adriano, ascoltando attentamente. Il proprietario dell’Olivetti, notando il piccolo cane, sorrise e si chinò per accarezzarlo. “Ecco un piccolo compagno che sembra capire l’importanza del nostro lavoro” disse, suscitando le risate dei presenti.

Dantès scodinzolò felice, sentendosi parte di quel mondo straordinario. Da quel giorno divenne una vera e propria mascotte per l’azienda eporediese. Ogni volta che Adriano Olivetti visitava il reparto il piccolo yorkshire era sempre lì, pronto a ricevere coccole e a portare un sorriso sul volto di tutti. La sua presenza non solo era gradita ma offriva quasi un senso di leggerezza e di gioia rammentando che, oltre ai progetti e ai macchinari, c’era spazio per l’amore e l’amicizia. La fabbrica a misura d’uomo era il sogno di Olivetti che la immaginava non solo come un luogo di produzione da cui trarre il maggior profitto possibile, ma il centro dello sviluppo della società e dell’economia. Un luogo di socializzazione in cui si dovevano produrre oltre che beni, anche idee e sviluppo della persona seguendo la logica che attribuiva all’attività lavorativa il compito di garantire la realizzazione dell’individuo. Con il massimo rispetto per tutti gli esseri viventi. E questo piaceva molto a Dantès. Un giorno, mentre l’azienda preparava il lancio di un nuovo prodotto, il piccolo cane si accorse che il suo padrone era particolarmente stressato. E non solo lui. Decise allora di fare qualcosa. Con una mossa astuta rubò un pezzo di carta da un tavolo e, correndo nei corridoi, attirò l’attenzione di tutti. Gli operai, divertiti dalla vista del piccolo terrier che si muoveva velocemente, iniziarono a seguirlo, lasciando per qualche istante le postazioni di lavoro. Dantès guidò il gruppo verso il giardino della fabbrica, inondato dal sole che brillava alto in cielo. Anche Adriano Olivetti li aveva raggiunti e vedendo la gioia che aveva portato, ben consapevole di quanto fosse importante prendersi una pausa e condividere momenti di felicità, decise di lasciare a tutti il pomeriggio libero. Fu così che Dantès diventò anch’esso uno dei simboli viventi di quell’azienda che credeva nel benessere dei suoi dipendenti. Adriano Olivetti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro sereno e stimolante, incoraggiò l’idea di momenti di svago e socializzazione creando i presupposti di una vera e propria comunità. Dantès continuò a correre tra le scrivanie, piccolo eroe a quattro zampe in un’epoca di grandi cambiamenti, portando gioia e ispirazione in un mondo che stava evolvendo. La sua storia divenne parte della leggenda dell’Olivetti, piccolo ma non secondario simbolo di come anche l’entusiasmo di un animaletto potesse avere una grande importanza nella vita delle persone e nei successi di un’impresa così importante.

Marco Travaglini

avere la minima idea di dove mettere le mani. Mentre rimuginava sull’incidente che gli era capitato, avvertì un rumore alle sue spalle. Si girò e vide un bellissimo ed elegante cavallo dal manto lucido e nero. L’animale lo guardava e si mise a girare attorno al veicolo. S’avvicinò e, con sguardo indagatore, scrutando il motore disse , con voce grave :“ Un bel guaio, sa? Per me è partito lo spinterogeno”. Armando, attonito e ammutolito lo guardò incredulo mentre l’animale, trotterellando se ne andò via per la sua strada. Di lì a pochi minuti sopraggiunse un contadino, con un forcone in spalla. Si conoscevano. Bernardo Trefossi era noto nei dintorni per la sua eccentricità. Vide il Belletti stranito, con la bocca aperta, e chiese cosa mai gli fosse capitato. Armando, balbettando, raccontò l’episodio del cavallo e il contadino, incuriosito, domandò: “ Mi dica. Il cavallo era forse nero?”. Alla risposta affermativa del Belletti, il contadino, battendogli la mano sulla spalle, lo rassicurò: “Mi dia retta. Non creda ad una parola di quanto le ha detto quel cavallo. Di motori non ne capisce niente”.

avere la minima idea di dove mettere le mani. Mentre rimuginava sull’incidente che gli era capitato, avvertì un rumore alle sue spalle. Si girò e vide un bellissimo ed elegante cavallo dal manto lucido e nero. L’animale lo guardava e si mise a girare attorno al veicolo. S’avvicinò e, con sguardo indagatore, scrutando il motore disse , con voce grave :“ Un bel guaio, sa? Per me è partito lo spinterogeno”. Armando, attonito e ammutolito lo guardò incredulo mentre l’animale, trotterellando se ne andò via per la sua strada. Di lì a pochi minuti sopraggiunse un contadino, con un forcone in spalla. Si conoscevano. Bernardo Trefossi era noto nei dintorni per la sua eccentricità. Vide il Belletti stranito, con la bocca aperta, e chiese cosa mai gli fosse capitato. Armando, balbettando, raccontò l’episodio del cavallo e il contadino, incuriosito, domandò: “ Mi dica. Il cavallo era forse nero?”. Alla risposta affermativa del Belletti, il contadino, battendogli la mano sulla spalle, lo rassicurò: “Mi dia retta. Non creda ad una parola di quanto le ha detto quel cavallo. Di motori non ne capisce niente”.