VIII Edizione

#parolenuove

Un viaggio nel Piemonte meridionale tra le terre inserite

nella Unesco World Heritage List

dal 15 luglio al 9 Settembre 2023

Langhe Roero Monferrato e Appennino Piemontese

29 e 30 agosto a Nizza Monferrato

UMBERTO GALIMBERTI e MATTEO BASSETTI

NIZZA MONFERRATO (AT), Giardini di Palazzo Crova

ore 18.30, ingresso 12 €

lectio magistralis con

UMBERTO GALIMBERTI in Fratellanza

A questo link il comunicato stampa completo

Mercoledì 30 agosto

NIZZA MONFERRATO (AT), Giardini di Palazzo Crova

ore 18.30, ingresso gratuito

MATTEO BASSETTI

in Il meraviglioso, intrigante e minaccioso mondo dei microbi

A questo link il comunicato stampa completo

Con la fine del mese di agosto torna ATTRAVERSO, il Festival nato sotto le stelle dell’UNESCO che riunisce ancora una volta oltre 20 comuni di tre provincie piemontesi (Alessandria, Asti e Cuneo) e di quattro territori (Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese). L’obiettivo è, come sempre, quello di contribuire ad abbattere le frontiere immaginarie e reali tra province per farle diventare un unico scenario, diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia, nel nome della bellezza e del paesaggio umano, agricolo e architettonico.

ATTRAVERSO, giunto alla sua ottava edizione, accompagna l’estate piemontese dal 15 luglio al 9 settembre tra piazze, cortili, Forti possenti, Auditorium, giardini e natura, sempre mantenendo la proposta di appuntamenti di qualità e non usuali, differenti rispetto a quelli normalmente in circuitazione, piccole produzioni in luoghi particolari di grande bellezza e suggestione. Quasi 40 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, dialoghi, “attraversamenti” di genere, di linguaggi, di artisti che con il loro lavoro ben rappresentano il tema “Le parole nuove”, sottotitolo di questa ottava edizione del Festival che intende approfondire l’esigenza ormai stringente di provare a costruire un nuovo alfabeto per la contemporaneità, una sorta di mappa di istruzioni per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito. L’#parolenuove accompagnerà dunque tutto il Festival.

I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it

www.attraversofestival.it;

https://www.facebook.com/ATTRAVERSOFESTIVAL/;

Il prestigioso premio Cavour di Santena, fondato da Nerio Nesi nel 2007 verrà conferito per il 2023 ad Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria italiana e liberale di lungo corso. In passato fu premiato Carlo Azeglio Ciampi, l’ultimo in ordine di tempo è stato Mario Draghi. E’ un prestigioso riconoscimento che consiste nella riproduzione in oro degli celebri occhialini dello statista piemontese. Antonio Patuelli è stato deputato eletto a Bologna e Sottosegretario di Stato alla Difesa, in precedenza fu segretario nazionale della GLI e vicesegretario del PLI con Valerio Zanone. Imprenditore e giornalista ,è il direttore della rivista fondata da Giovanni Malagodi “Libro aperto”, l’unica voce della cultura liberale rimasta nel panorama delle riviste italiane. Nel 1993 ha pubblicato il volume “I liberali. Da Cavour a Malagodi”. Pur avendo una vasta esperienza politica e una coerenza lineare sul piano delle idee , Patuelli si distingue per la sua rigorosa indipendenza nello svolgimento degli incarichi pubblici a lui affidati, seguendo la tradizione degli statisti liberali da Cavour in poi. Quindi il premio di Santena appare particolarmente meritato per un uomo che ama e continua a studiare il Risorgimento di cui segue l’esempio anche sulle orme di Carlo Minghetti.

Il prestigioso premio Cavour di Santena, fondato da Nerio Nesi nel 2007 verrà conferito per il 2023 ad Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria italiana e liberale di lungo corso. In passato fu premiato Carlo Azeglio Ciampi, l’ultimo in ordine di tempo è stato Mario Draghi. E’ un prestigioso riconoscimento che consiste nella riproduzione in oro degli celebri occhialini dello statista piemontese. Antonio Patuelli è stato deputato eletto a Bologna e Sottosegretario di Stato alla Difesa, in precedenza fu segretario nazionale della GLI e vicesegretario del PLI con Valerio Zanone. Imprenditore e giornalista ,è il direttore della rivista fondata da Giovanni Malagodi “Libro aperto”, l’unica voce della cultura liberale rimasta nel panorama delle riviste italiane. Nel 1993 ha pubblicato il volume “I liberali. Da Cavour a Malagodi”. Pur avendo una vasta esperienza politica e una coerenza lineare sul piano delle idee , Patuelli si distingue per la sua rigorosa indipendenza nello svolgimento degli incarichi pubblici a lui affidati, seguendo la tradizione degli statisti liberali da Cavour in poi. Quindi il premio di Santena appare particolarmente meritato per un uomo che ama e continua a studiare il Risorgimento di cui segue l’esempio anche sulle orme di Carlo Minghetti.

Il titolo omaggia anche il libro “La toga negata” di Clara Bounous, che ha narrato figura della Pöet, riportata in auge, a livello nazionale, anche da “Prime… sebben che siamo donne. Storie di italiane all’avanguardia” di Bruna Bertolo. «Anni fa “Elisa di Rivombrosa” portò alla ribalta Agliè e il Canavese. La differenza è che noi non abbiamo avuto la troupe a girare sul territorio: la serie diventa l’occasione per andare a vedere proprio dove Lidia è nata e vissuta. I luoghi veri, quelli della sua storia» sottolinea Rossana, Turina, la presidente del Consorzio Turistico Pinerolese e Valli. «Traverse, dove nacque Lidia, è una piccolissima frazione di Perrero: vederla fa molto più riflettere sul fatto che questa donna sia stata la prima avvocatessa d’Italia. Poteva incarnare questo ruolo una donna di Torino, invece lo è stata Lidia che arrivava da questo angolo di Val Germanasca». Lidia fu paladina di una battaglia ultradecennale per ottenere, fra il 1884 e il 1920, l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, ma fu anche protagonista di battaglie sociali per l’emancipazione femminile (nel 1922 divenne la presidente del Comitato pro voto donne di Torino), si impegnò a favore dei minori, e fu promotrice di tante attività in campo giuridico e culturale. «La storia personale di Lidia Poët oggi è tornata con grandissima forza e ha raggiunto un pubblico enorme proprio grazie alla serie che Netflix e Groenlandia hanno scelto di raccontare, portando sullo schermo uno spaccato delle sue tante battaglie intraprese». Così commenta il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia, aggiungendo che «siamo molto soddisfatti di aver sostenuto fin dall’inizio un progetto di forte impatto produttivo e di poter ospitare ora le riprese delle seconda stagione. Il successo internazionale della serie ha trovato un corrispettivo locale molto significativo, facendo nascere percorsi e tour nei reali luoghi della vita di Lidia Poët: un segnale davvero positivo che dimostra ancora una volta il potere del cinema e la sua capacità di creare un immaginario o, come in questo caso, di riportarlo alla luce».

Il titolo omaggia anche il libro “La toga negata” di Clara Bounous, che ha narrato figura della Pöet, riportata in auge, a livello nazionale, anche da “Prime… sebben che siamo donne. Storie di italiane all’avanguardia” di Bruna Bertolo. «Anni fa “Elisa di Rivombrosa” portò alla ribalta Agliè e il Canavese. La differenza è che noi non abbiamo avuto la troupe a girare sul territorio: la serie diventa l’occasione per andare a vedere proprio dove Lidia è nata e vissuta. I luoghi veri, quelli della sua storia» sottolinea Rossana, Turina, la presidente del Consorzio Turistico Pinerolese e Valli. «Traverse, dove nacque Lidia, è una piccolissima frazione di Perrero: vederla fa molto più riflettere sul fatto che questa donna sia stata la prima avvocatessa d’Italia. Poteva incarnare questo ruolo una donna di Torino, invece lo è stata Lidia che arrivava da questo angolo di Val Germanasca». Lidia fu paladina di una battaglia ultradecennale per ottenere, fra il 1884 e il 1920, l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, ma fu anche protagonista di battaglie sociali per l’emancipazione femminile (nel 1922 divenne la presidente del Comitato pro voto donne di Torino), si impegnò a favore dei minori, e fu promotrice di tante attività in campo giuridico e culturale. «La storia personale di Lidia Poët oggi è tornata con grandissima forza e ha raggiunto un pubblico enorme proprio grazie alla serie che Netflix e Groenlandia hanno scelto di raccontare, portando sullo schermo uno spaccato delle sue tante battaglie intraprese». Così commenta il Presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia, aggiungendo che «siamo molto soddisfatti di aver sostenuto fin dall’inizio un progetto di forte impatto produttivo e di poter ospitare ora le riprese delle seconda stagione. Il successo internazionale della serie ha trovato un corrispettivo locale molto significativo, facendo nascere percorsi e tour nei reali luoghi della vita di Lidia Poët: un segnale davvero positivo che dimostra ancora una volta il potere del cinema e la sua capacità di creare un immaginario o, come in questo caso, di riportarlo alla luce».

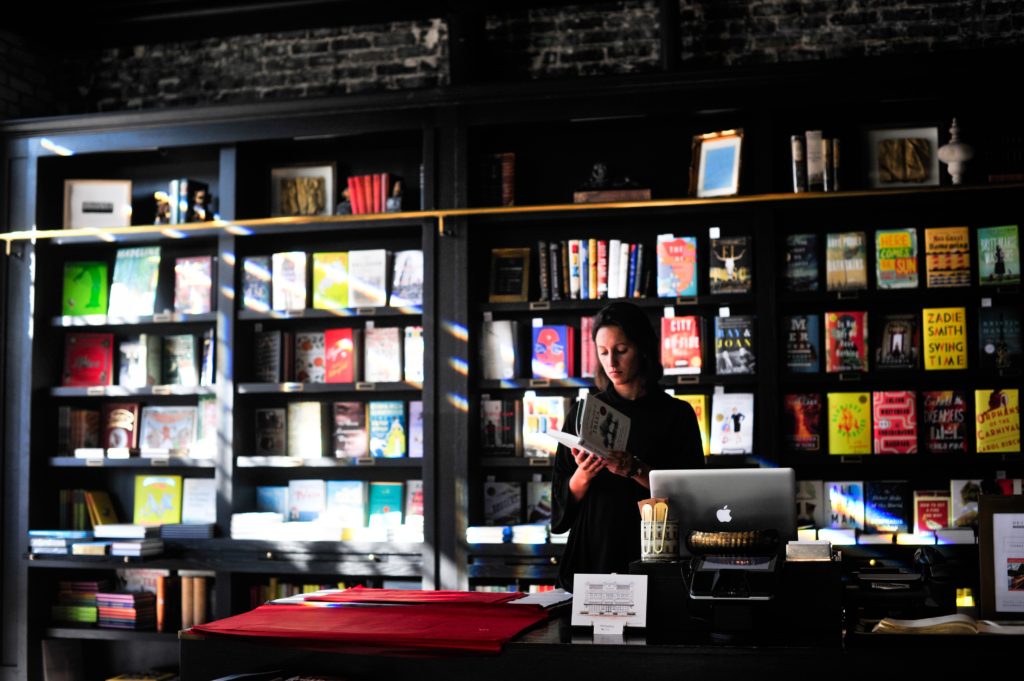

La Città dei libri di Powell, Portland in Oregon è una delle librerie che vende libri usati più grandi del mondo. Gli avventori vengono accolti con una mappa che li aiuta ad orientarsi all’interno dell’edificio. 1 milione di libri, 200 impiegati, 10.000 visitatori al giorno. La formula vincente? Mettere un libro in vendita nuovo vicino ad uno usato e a bassissimo costo.

La Città dei libri di Powell, Portland in Oregon è una delle librerie che vende libri usati più grandi del mondo. Gli avventori vengono accolti con una mappa che li aiuta ad orientarsi all’interno dell’edificio. 1 milione di libri, 200 impiegati, 10.000 visitatori al giorno. La formula vincente? Mettere un libro in vendita nuovo vicino ad uno usato e a bassissimo costo.