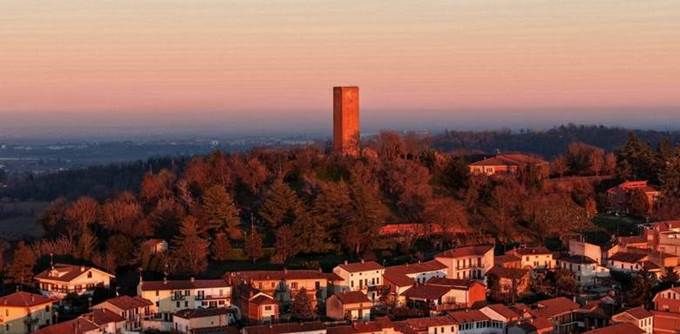

Voglia di Medioevo, anzi di Alto Medioevo. Salone pieno zeppo di gente all’Archivio di Stato di Torino ad ascoltare i monaci benedettini della Novalesa e alcuni storici medievisti nel convegno che ha aperto le celebrazioni per i 1300 anni dalla fondazione della celebre Abbazia, fondata nel 726 tra i monti della Val Cenischia. E dire che non c’era Alessandro Barbero, illustre storico dell’ “età di mezzo”, trascinatore di folle immense, a parlare di Medioevo. Eppure, ad ascoltare i benedettini della Novalesa c’era tanta gente e molti sono rimasti fuori, nella gelida piazzetta Mollino, per motivi di sicurezza. Chi l’avrebbe mai detto, eppure è così, anche vicende di 13 secoli fa affascinano il pubblico.

Riscossa del Medioevo? Certamente un desiderio di riscoprire un’epoca appassionante e un forte interesse culturale per una fase storica ampiamente rivalutata dalla storiografia moderna. Proprio nel Medioevo sorsero le prime università, cattedrali e abbazie, invenzioni e scoperte di varie tipo, fermenti artistici e culturali. Altroché decadenza e secoli bui! L’esatto contrario. Le celebrazioni per la fondazione della Novalesa si apriranno di fatto il 30 gennaio in Abbazia con i Vespri presieduti dal cardinale Repole e continueranno fino a ottobre con un ricco calendario di eventi, tra cui concerti d’organo e musica sacra, pellegrinaggi nei dintorni del monastero con l’urna di Sant’Eldrado (abate della Novalesa nel IX secolo), conferenze, meditazioni e il 28 giugno la posa della stele commemorativa della fondazione dell’Abbazia. Filippo Re

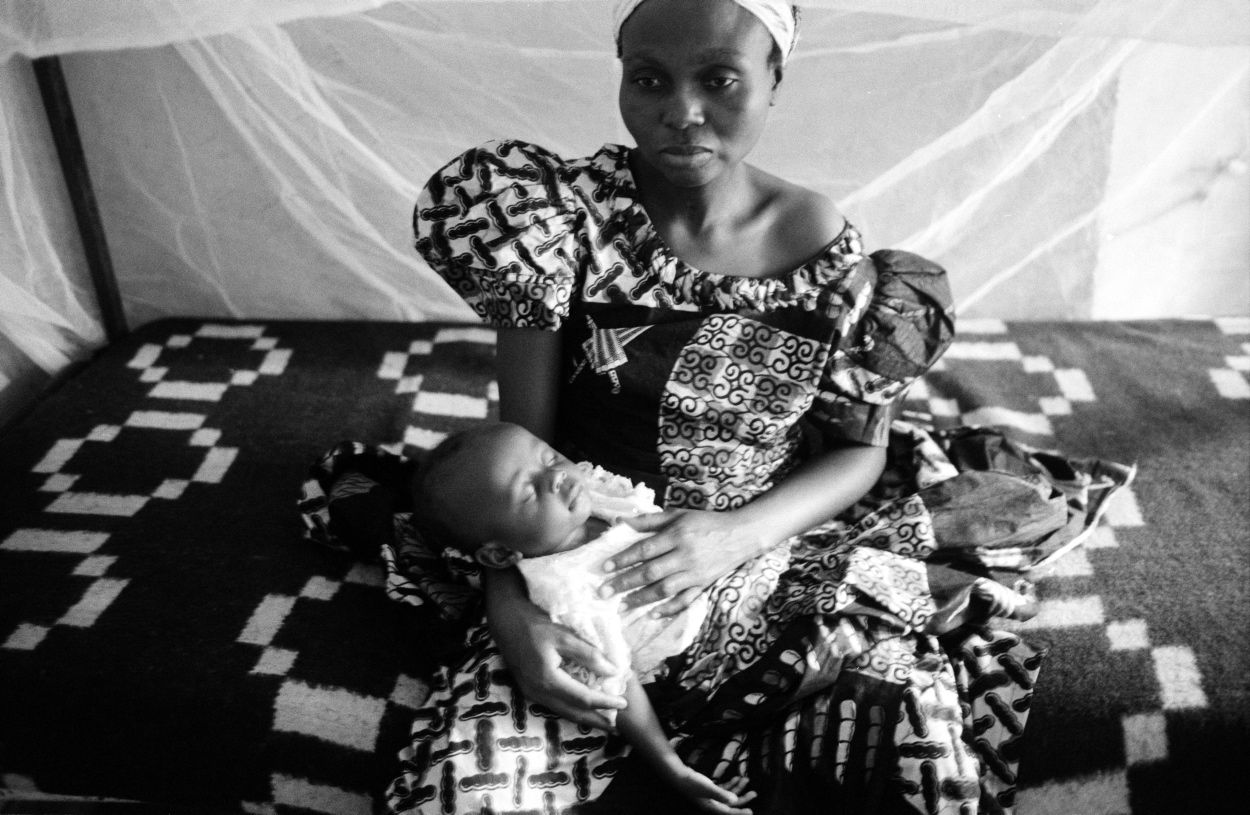

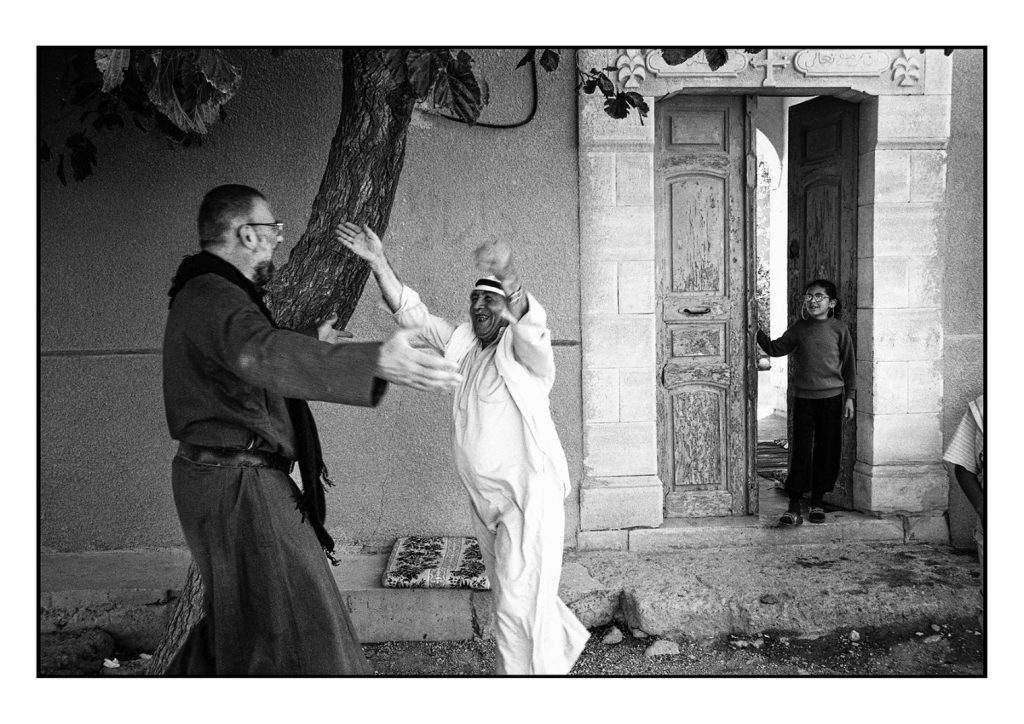

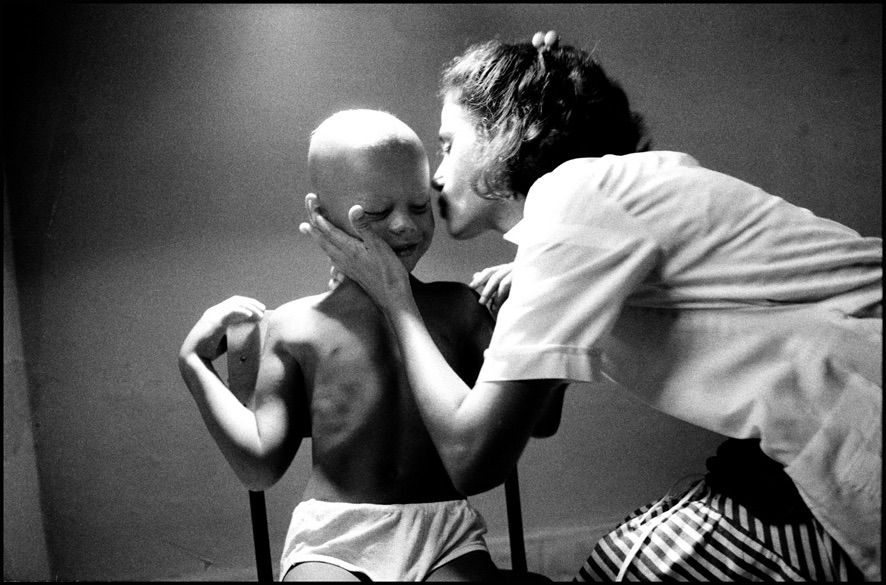

“Una pièce per Ivo Saglietti”

“Una pièce per Ivo Saglietti”