Fino al 31 marzo 2024, una trilogia video e un’installazione audio-visiva site specific, firmate da Magda Drozd e Michael Höpfner, invitano a scoprire la montagna oltre ciò che è noto e razionale. La mostra è il punto di partenza di un progetto lungo un anno incentrata sul concetto di cammino.

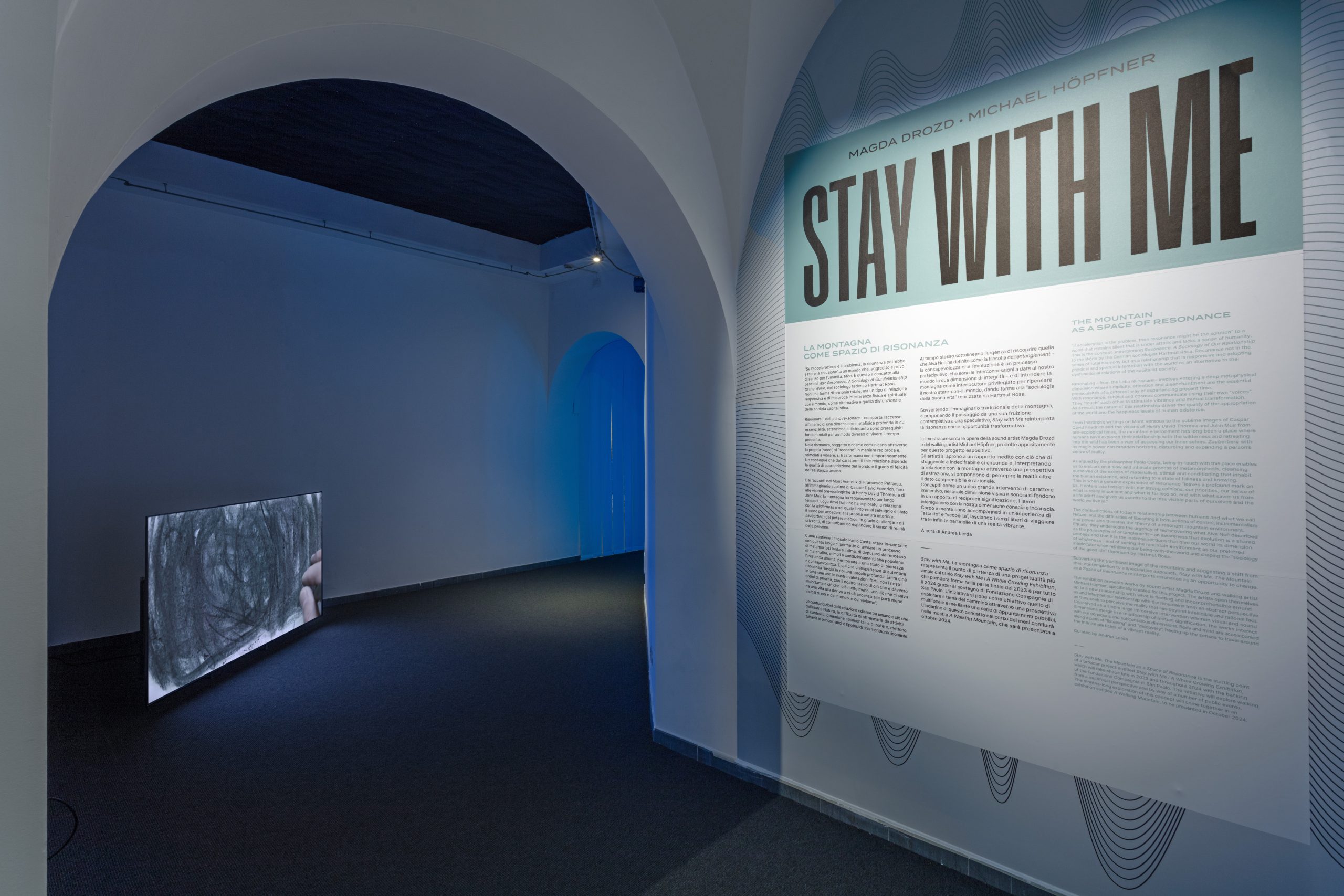

Martedì 31 ottobre, Torino – Il Museo Nazionale della Montagna non manca all’appuntamento con la Torino Art Week di Torino e inaugura oggi Stay with Me. La montagna come spazio di risonanza, a cura di Andrea Lerda. Un progetto immersivo ed emozionale che parte dal cammino come strumento di ricerca e osservazione, praticato dalla sound artist svizzera Magda Drozd e dal walking artist austriaco Michael Höpfner, per esplorare la dimensione fisica e mentale dello “stare” nell’ambiente montano come momento di scambio emotivo tra genere umano e natura.

La mostra è allestita nello spazio dedicato alle mostre temporanee ed è costituita da una trilogia video e un’installazione audiovisiva, appositamente prodotte per questo progetto. Sono state ispirate dalle camminate di Höpfner sulle Alpi e dalle registrazioni dei suoni nei territori tra Italia e Francia da parte di Drozd. Utilizzando riferimenti visivi e poetici, la narrazione invita a riscoprire spazi di lentezza, armonia e consapevolezza. Un’esperienza emozionante, che tocca le corde più profonde dell’animo umano e che propone di guardare al territorio montano non più in modo contemplativo, ma da una prospettiva di astrazione. Il risultato è un racconto visivo e sonoro dal carattere concettuale, che affascina per la sua delicatezza e per il suo invito ad andare oltre la conoscenza razionale e ad abbandonarsi alle emozioni.

«L’esperienza della mostra invita gli spettatori ad accedere a una dimensione metafisica profonda, in cui essenzialità, attenzione e disincanto sono prerequisiti fondamentali per un modo diverso di vivere il tempo presente» spiega il curatore Andrea Lerda.

La mostra è il primo passo di un progetto ambizioso, Stay with Me. A Whole Growing Exhibition, nato nel quadro dei festeggiamenti per i 150 anni dalla fondazione del Museo Nazionale della Montagna, che cadono nel 2024. «Un traguardo importante, che, nell’ambito del Programma Sostenibilità e del Programma di Arte Contemporanea, verrà celebrato attraverso un palinsesto artistico e multidisciplinare incentrato sul tema del cammino» dice la direttrice Daniela Berta.

Il tema sarà analizzato da una prospettiva multifocale, con una serie di appuntamenti pubblici come panel, workshop ed eventi artistici, tra la fine del 2023 e durante il 2024, grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Nelle indagini di ricerca saranno coinvolte figure creative attive a Torino, in Piemonte, a livello italiano e internazionale e istituzioni storiche come l’Accademia Albertina di Belle Arti. I lavori confluiranno poi in una mostra dal titolo A Walking Mountain, che sarà presentata a novembre 2024, in occasione della settimana dell’arte contemporanea a Torino.

Il primo talk del progetto, Stay with Me – An opening panel with breakfast, si terrà al Museomontagna venerdì 3 novembre alle ore 11 ed esplorerà i temi della risonanza, del cammino e della relazione psico-fisica con la montagna. Interverranno gli artisti Michael Höpfner e Magda Drozd in dialogo con Paolo Costa, filosofo, ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento e autore del libro L’arte dell’essenziale, Andrea Lerda, curatore della mostra, assieme alla direttrice del Museomontagna, Daniela Berta. Il talk sarà preceduto da una colazione offerta ai partecipanti alle 10.30.

Sabato 2 dicembre 2023 dalle 15 alle 18 è previsto Walk with Me – Walk Discover Share, un pomeriggio di ricerca rivolta al pubblico e alla comunità artistica, in collaborazione con l’Associazione Va’ Sentiero e incentrato sul cammino come pratica condivisa. L’Associazione presenterà la ricerca fotografica del lungo viaggio compiuto nel 2019 lungo il Sentiero Italia CAI. Condivisione, circolarità e sostenibilità saranno analizzati con il coinvolgimento diretto delle comunità che abitano le Terre Alte.

Il 26 e 27 gennaio 2024, l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e il Museomontagna ospiteranno Walkscapes, due giorni di studio sul tema del cammino. Nella prima giornata, dalle 10.30 alle 16.30 presso l’Auditorium dell’Accademia è previsto un workshop con la partecipazione di artisti che operano in Piemonte, tra cui Marzia Migliora, Bepi Ghiotti, Caretto I Spagna e sulla scena italiana come Giorgio Andreotta Calò, Claudia Losi e Antonio Rovaldi.

Sabato 27 gennaio alle 16 presso il Museomontagna Hamish Fulton e Michael Höpfner dialogheranno con Andrea Lerda intorno alla pratica della Walking Art.

In collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 si terranno due giornate in compagnia dell’artista Luana Wojaczek Perilli, con camminate nel Bosco del Monte dei Cappuccini e nella Riserva della Biosfera Collina Po, laboratori di ceramica e contestualmente incontri e interviste con le comunità dell’Appennino per approfondire il progetto Cantalamissa di mappatura dell’Appennino e delle sue comunità montane.

Ad arricchire il calendario di appuntamenti, un ciclo di laboratori educativi e visite didattiche a tema “Suoni ed emozioni” e “Nel mezzo del cammino”.

Tutti i materiali raccolti durante gli eventi in programma saranno poi rielaborati per essere inseriti nel catalogo della già citata mostra finale A Walking Mountain.

Stay with Me è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Phileas Foundation di Vienna, Federal Ministry for Arts, Culture, the Civil Service and Sport (Austria), Kultur Niederösterreich (Austria), Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura, Fondazione Elisabeth Jenny-Stiftung (Riehen), Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino.

*****

STAY WITH ME

Magda Drozd

Michael Höpfner

La montagna come spazio di risonanza

Museo Nazionale della Montagna – Piazzale Monte dei Cappuccini 7, Torino

Inaugurazione: 31 ottobre ore 18

Date di mostra: Dal 1 novembre al 31 marzo 2024

Orari: da martedì a venerdì, 10.30-18 I Sabato e domenica: 10-18

*****

Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI Torino

Piazzale Monte dei Cappuccini 7 – 10131 Torino

+39 011 6604104 – posta@museomontagna.org

Vita reale e vita artistica – assai più poetica – quasi si sovrappongono in questi giorni nel giardino Sambuy di piazza Carlo Felice, una mostra nata da un’idea di Raffaele Palma e dalla collaborazione tra CAUS – Centro Arti Umoristiche e Satiriche e le Associazioni Culturali Due Fiumi, “Giardino Forbito, “Maranzana, il Paese dei Babaci”, “Libri in Piola e non solo”, “Volo2006 ODV per il Volontariato” e “Bartolomeo & C.”. È nata “CLOveCHARD”, con la partecipazione di 14 scultori (partecipano tra gli altri Enzo Sciavolino, Mirco Andreis, Rosalba Boccaccio e Marilena Ciravegna, Lorella Massarotto, Bruno Roberto e Pierangelo Bertolo) che hanno realizzato altrettante opere polimateriche – uomini e donne distesi o seduti, addormentati, ricoperti di ogni loro avere, gli occhi fissi sul passante frettoloso, ognuno fatto di carta, stoffa, alluminio (lo ha usato con del polistirolo espanso Giancarlo Laurenti per il suo clochard, chiuso nel pensiero della propria vita e dimentico del freddo fino a morirne), juta, lana, legno, plastica, carta: anche le cassette che in un mercato hanno contenuto il pesce sono servite (da parte di Luciana Penna) a dar vita ad una scultura, il desiderio di una casa, sognata, tutta propria -, posizionate sulle panchine della piazza, alcune ad occuparle completamente, altre a permettere, quasi ad invitare, al visitatore di sedere accanto. Palma non ha dimenticato la poesia: ha infatti trovato posto una sezione parallela in cui sono presenti i testi di 22 poeti, stampati su foglietti per essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico.

Vita reale e vita artistica – assai più poetica – quasi si sovrappongono in questi giorni nel giardino Sambuy di piazza Carlo Felice, una mostra nata da un’idea di Raffaele Palma e dalla collaborazione tra CAUS – Centro Arti Umoristiche e Satiriche e le Associazioni Culturali Due Fiumi, “Giardino Forbito, “Maranzana, il Paese dei Babaci”, “Libri in Piola e non solo”, “Volo2006 ODV per il Volontariato” e “Bartolomeo & C.”. È nata “CLOveCHARD”, con la partecipazione di 14 scultori (partecipano tra gli altri Enzo Sciavolino, Mirco Andreis, Rosalba Boccaccio e Marilena Ciravegna, Lorella Massarotto, Bruno Roberto e Pierangelo Bertolo) che hanno realizzato altrettante opere polimateriche – uomini e donne distesi o seduti, addormentati, ricoperti di ogni loro avere, gli occhi fissi sul passante frettoloso, ognuno fatto di carta, stoffa, alluminio (lo ha usato con del polistirolo espanso Giancarlo Laurenti per il suo clochard, chiuso nel pensiero della propria vita e dimentico del freddo fino a morirne), juta, lana, legno, plastica, carta: anche le cassette che in un mercato hanno contenuto il pesce sono servite (da parte di Luciana Penna) a dar vita ad una scultura, il desiderio di una casa, sognata, tutta propria -, posizionate sulle panchine della piazza, alcune ad occuparle completamente, altre a permettere, quasi ad invitare, al visitatore di sedere accanto. Palma non ha dimenticato la poesia: ha infatti trovato posto una sezione parallela in cui sono presenti i testi di 22 poeti, stampati su foglietti per essere distribuiti a titolo gratuito al pubblico. per qualcuno, anche un mondo cercato e voluto, una volontà dura a morire che nessuno riuscirà mai a estirpare pienamente. Nell’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Autorità verso quanti vivono per la strada e gettare uno sguardo al deteriorarsi, più o meno simbolico, di quei materiali confrontati con il più concreto realismo di negazione di quanti essi rappresentano, “CLOveCHARD” fa seguito ad una esperienza analoga che aveva visto tre anni fa coinvolti vari pittori (la ricerca e i ritratti di clochard cittadini, sulle orme di alcuni artisti rinascimentali alla ricerca dei loro soggetti immortalati nelle opere d’arte che ancora oggi vediamo nelle chiese e nei musei, Caravaggio uno per tutti), senza dimenticare quella del 2022, “ClocharDesign”, in cui si è vista da parte di designer l’ideazione e per qualche esempio la realizzazione di piccoli ricoveri per queste persone, disegni e prototipi che hanno poi trovato una esposizione nei locali della Biblioteca Civica Centrale. La mostra rimarrà aperta (dalle 8 alle 20, con ingresso gratuito) sino a mercoledì 15 novembre.

per qualcuno, anche un mondo cercato e voluto, una volontà dura a morire che nessuno riuscirà mai a estirpare pienamente. Nell’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Autorità verso quanti vivono per la strada e gettare uno sguardo al deteriorarsi, più o meno simbolico, di quei materiali confrontati con il più concreto realismo di negazione di quanti essi rappresentano, “CLOveCHARD” fa seguito ad una esperienza analoga che aveva visto tre anni fa coinvolti vari pittori (la ricerca e i ritratti di clochard cittadini, sulle orme di alcuni artisti rinascimentali alla ricerca dei loro soggetti immortalati nelle opere d’arte che ancora oggi vediamo nelle chiese e nei musei, Caravaggio uno per tutti), senza dimenticare quella del 2022, “ClocharDesign”, in cui si è vista da parte di designer l’ideazione e per qualche esempio la realizzazione di piccoli ricoveri per queste persone, disegni e prototipi che hanno poi trovato una esposizione nei locali della Biblioteca Civica Centrale. La mostra rimarrà aperta (dalle 8 alle 20, con ingresso gratuito) sino a mercoledì 15 novembre.

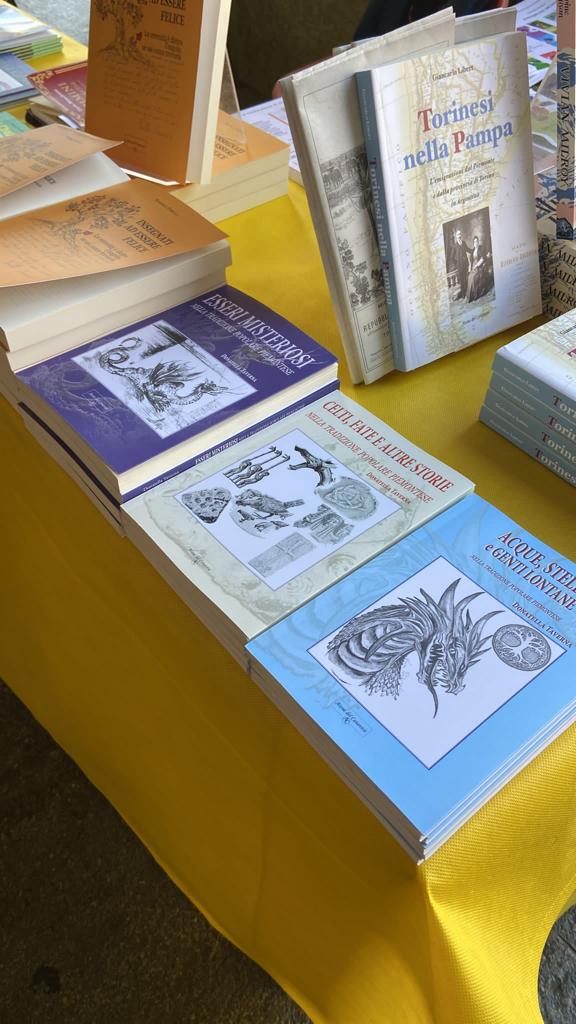

“Atene del Canavese”: di certo ha scelto un nome ben impegnativo l’editore Giampaolo Verga quando, tredici anni fa, decise di dare vita alla sua preziosa Casa Editrice (particolarmente attenta alla valorizzazione del territorio canavesano e piemontese in genere) in quel di San Giorgio Canavese. Comune confinante con le cosiddette “Terre di Fruttuaria” (“terre abbaziali” di San Benigno, Montanaro, Lombardore e Feletto) e dominio per molti secoli dei Conti di Biandrate, fino al 1631 quando passò sotto il dominio dei Savoia, da allora, San Giorgio è diventato importante punto di riferimento, nonché terra natia, di celebri intellettuali (da Carlo Tenivelli, poeta e scrittore, al pittore Carlo Bossi fino allo storico sangiorgese Carlo Botta nella cui casa natale ha oggi sede il “Museo Nòssi Ràis – Nostre Radici”, al matematico Carlo Ignazio Giulio, fino a Bernardino Drovetti di Barbania e al giurista altro sangiorgese Matteo Pescatore solo per citarne alcuni) che ne hanno tracciato dal ‘700 in poi, la storia, guadagnandole l’alto titolo, di “Atene dal Canavese”.

“Atene del Canavese”: di certo ha scelto un nome ben impegnativo l’editore Giampaolo Verga quando, tredici anni fa, decise di dare vita alla sua preziosa Casa Editrice (particolarmente attenta alla valorizzazione del territorio canavesano e piemontese in genere) in quel di San Giorgio Canavese. Comune confinante con le cosiddette “Terre di Fruttuaria” (“terre abbaziali” di San Benigno, Montanaro, Lombardore e Feletto) e dominio per molti secoli dei Conti di Biandrate, fino al 1631 quando passò sotto il dominio dei Savoia, da allora, San Giorgio è diventato importante punto di riferimento, nonché terra natia, di celebri intellettuali (da Carlo Tenivelli, poeta e scrittore, al pittore Carlo Bossi fino allo storico sangiorgese Carlo Botta nella cui casa natale ha oggi sede il “Museo Nòssi Ràis – Nostre Radici”, al matematico Carlo Ignazio Giulio, fino a Bernardino Drovetti di Barbania e al giurista altro sangiorgese Matteo Pescatore solo per citarne alcuni) che ne hanno tracciato dal ‘700 in poi, la storia, guadagnandole l’alto titolo, di “Atene dal Canavese”. In ogni titolo e all’interno di ogni volume, comune e costante fil rouge, il tema della “tradizione popolare piemontese”: un mondo di fiabe (con figure misteriose che vanno dalla fata Melusina agli immaginifici “Pedoca” che abitavano le cime e le valli segrete ricche d’oro, ai draghi serpentini e alati fino all’ “uomo selvatico”, l’“òm searvy” delle vallate piemontesi, mezzo uomo e mezzo scimmia, “un mondo fantastico – sottolinea Donatella – che però contiene saggezze remote di cui troppo spesso ci

In ogni titolo e all’interno di ogni volume, comune e costante fil rouge, il tema della “tradizione popolare piemontese”: un mondo di fiabe (con figure misteriose che vanno dalla fata Melusina agli immaginifici “Pedoca” che abitavano le cime e le valli segrete ricche d’oro, ai draghi serpentini e alati fino all’ “uomo selvatico”, l’“òm searvy” delle vallate piemontesi, mezzo uomo e mezzo scimmia, “un mondo fantastico – sottolinea Donatella – che però contiene saggezze remote di cui troppo spesso ci  si è dimenticati”.

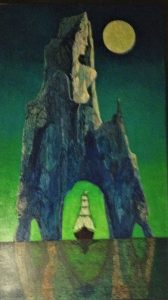

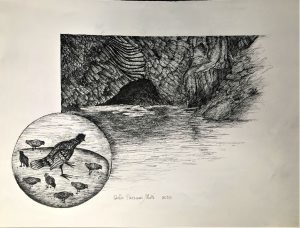

si è dimenticati”. acquerellate (“Montagna”) di Eugenio Gabanino, altro dalla leggendaria (pluricelebrata in arte) “Danae” di Mario Gramaglia.

acquerellate (“Montagna”) di Eugenio Gabanino, altro dalla leggendaria (pluricelebrata in arte) “Danae” di Mario Gramaglia.